作者及其成果

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 打造绿色军队:美国军事能源战略调整评析

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 从三个方面看美国大选

- 香格里拉对话会防务外交的实质是什么?

- 中美需要保持高级别、全方位的战略对话

- 中国领导人12年来首访埃及 经济合作人文交流再添活力

- 习主席访问埃及的三重意义

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 特朗普上台 蔡英文台独梦灭

- 起点•亮点•重点——中非合作进入新阶段

- 习总称南非“同志加兄弟”有何玄机?

管理中美权势转移:历史经验与创新思路

张春

2013-07-16

中美权势转移

管理战略

创新思路

简介

权势转移理论往往将大国实力的不均衡发展与霸权战争相联系,并认为崛起国对现有国际秩序的不满是霸权战争的根源,由此提出管理权势转移的必要性。美国与亚太战略再平衡相联系的战略东移,本质上便是对中美权势转移的预防性管理,这呼吁中国应采取有效的战略应对以避免被动式管理、反应式管理和个案式管理。一方面,美国的管理本身存在着源于权势转移理论的重大前提假设错误,为中国主动应对进而有效管理中美权势转移创造了机遇。另一方面,作为历史上少有的成功实现和平权势转移的国家,美国在19世纪末20世纪初对美英权势转移的管理经验,也为中国未来主动、有效地管理中美权势转移提供了重要参考。为避免由美国预防性管理中美权势转移而来的涉我争端集中性爆发,中国针对中美权势转移的主动和有效管理战略应确立精细的阶段性战略和阶段间衔接战略,实现从“坚持韬光养晦”到“部分积极有所作为”再到“全面积极有所作为”的平稳过渡,最终达致中美权势转移的和平实现。

正文

进入21世纪第二个十年后,中国外交面临的内外环境变得更加复杂:一方面,中国未来十年将经历一个实力增长的黄金期和问题多发的脆弱期;另一方面,中国与世界的关系将处于一个重新调适和相互建构的过程,彼此的战略疑虑和认知差距将大为加剧。 有学者甚至认为,21世纪第二个十年到来的同时也开启了中国的战略挑战期。 这一战略挑战期最明显的特征是涉中国的各种争端或负面事件集中性爆发,例如,2008年围绕北京奥运会发生的一系列事件、同期关于中国“毒产品”的一系列纠纷、自2008年起至今的多轮针对中国的贸易争端 自2010年起日益升级的东亚各国间——包括中国与周边邻国和周边邻国相互之间——的领土领海争端的集中爆发, 以及进入2012年后再度升温的网络安全,等。缘何涉中国的性质相近甚至相同的各类争端会在同一个时间段内集中性地爆发?尽管原因可能有很多,但笔者看来,其核心根源仍在于美国对中美权势转移进程的管理及其他国家对这一管理努力的“搭车”尝试。鉴于中美权势转移进程仍将持续相当长时间,因此在可预见的未来,美国对中美权势转移进程的管理将导致诸多的涉中国的争端甚或冲突的集中性爆发,特别是如军备竞赛、经贸摩擦、文化或历史遗留问题、海上安全以及领土领海争端等。这就要求中国必须发展出系统的应对美国管理中美权势转移进程的战略应对措施,即中国需要主动、前瞻和合理地管理中美权势转移,在借鉴美国19世纪末崛起时应对国际权势转移的经验的基础上,提出中国管理中美权势转移的创新思路。

一 美国管理中美权势转移的努力

权势转移理论源起于西方国际关系学界对国家实力发展不均衡的国际体系后果、特别是与战争的相互关联的大量研究。 基于对近三百年国际关系史的考察,美国密执安大学教授A. F. K.奥根斯基(A. F. K. Organsky)于1958年提出“权势转移”理论,直接将权势转移与大国战争联系起来。该理论认为,国际体系并非无政府状态而是一种等级制, 因此战争根本上源于更为广泛和深刻的大国内部的权力增长过程,特别是大国的实力增长逐渐达到与霸权国家“势均力敌”的过程。更为具体地,权势转移导致霸权战争的条件主要包括两个方面:一是国际体系内各成员国之间国力差异及其成长速度不同,二是迅速成长的崛起国对现有体系秩序严重不满。 依据权势转移理论,国际权势转移有三个阶段,以崛起国的综合国力占霸权国的40%、80%和120%为界划分:低于40%时不会产生权势转移的问题;40%-80%区间为权势转移的准备期,即崛起国的权势快速增长时期;80%-120%区间为权势转移的过渡期,也是崛起国与霸权国实力势均力敌的时期;在崛起国实力超过霸权国实力120%之后,是权势转移的成熟期,崛起国与霸权国的攻防地位发生转换,崛起国占据主导地位,拥有重大优势。霸权战争最有可能发生在权势转移的过渡期或成熟期。 因此,必须对权势转移进程加以有效管理,以避免可能的霸权战争的爆发。而这一管理战略应当与前述的权势转移的阶段性发展相匹配。 考察当前的中美关系特别是美国的亚太再平衡战略,可以发现,权势转移理论已经成为美国考察中美权势相对变化的重要依据,将中国的快速崛起和美国的相对衰落视做权势转移的现实版本,并基于对中国走和平发展道路的决心和信心的怀疑,展开一系列的战略部署,对中美权势转移做出预防性管理。

美国启动对中美权势转移的管理进程的根本动因是,对中国崛起后的行为模式的根本不信任。有美国学者指出,中国未来实施霸权战略的可能选择包括孤立的霸权、等级制的霸权、合作性的霸权和强制性的霸权,但中国不会对亚洲行使霸权,因为上述四种情景都不可能。“中国既不拥有这样做的意愿,也没有能力。任何这样做的尝试……都可能有效地为地区内各国和大国所抵制。” 因此,中国未来在亚洲的霸权将更有可能是四种形式的复杂结合。对中国未来的国际战略和行为的不确定性的担忧,使得美国担心未来的中美关系将出现更多、更大和更危险的危机。对中国崛起的长期担忧不只是从美国向中国的权势转移,而且是中美之间更为紧迫的危机,即可能升级为战争的危机。中美未来的危机可能远超出冷战结束头20年所经历的,并使人们的注意力必须从先前讨论的控制中美军事冲突升级,转移到控制军事冲突之前的危机的升级。 具体而言,这些危机可能包括以下几个方面:第一必须关注的仍是台湾问题,尽管中美围绕台湾问题发生军事冲突的可能性在下降;第二是中美经贸投资等双边关系问题;第三是自2010年以来日益升温的海上安全问题;第四是美国介入中国与周边国家的领土领海争端问题;第五是防核扩散问题,特别是美国及其盟友的预防性打击冲动诱发的中美危机;第六是围绕国际体系的改革产生的中美摩擦。

出于对中美关系陷入更多、更大和更危险的危机的担忧,美国事实上已启动对中美权势转移可能导致的冲突甚或战争的预防性管理,或者说是对中美权势转移进程的管理。这一努力最为明显和集中地体现在当前美国从欧洲到东亚地区的战略东移,或者说是美国的战略再平衡。

首先,战略再平衡标志着对自小布什政府以来美国政府对华战略的重大转变,中国现在已经成为美国战略关注的最核心对象之一。当前美国奥巴马政府对亚洲战略的一个核心要素是,在很大程度上忽视亚洲相当长一段时间之后,美国正“重返”亚洲。 一方面,在美国全球战略中对欧亚大陆的关注重点正逐渐从欧洲移向亚太地区;另一方面,美国正设法尽快体面地从伊拉克和阿富汗撤军,并在亚太地区实现主要是战略能力和军事能力的重新配置。很显然,美国的战略再平衡是在其所面临的恐怖主义威胁有所缓解、逐渐从阿富汗和伊拉克战争中撤出以及面临严峻的国内恢复和中国崛起挑战下的对中美权势转移加以管理的战略构想,这主要源于奥巴马第一任期内美国对中国的战略从一开始鼓吹“中美共治”到在政治、经济和军事等方面高调重返亚太的重大调整,尽管其言辞上仍“欢迎”中国崛起。

其次,战略再平衡是针对中国的总体性战略,而不是如同美国政府和学界所声称的并非针对中国的单个和独立的政策措施。自2009年年底开始,奥巴马政府便加大了对亚太地区的关注,诸多高级别官员集中性地到访该地区,美国还加大了对东海和南海争端的卷入力度。2011年秋,各种政策因素被整合到精心设计且协调的战略框架中,即“转向”或“再平衡”,这在奥巴马总统同年11月高调的亚洲之行,即所谓的“十一月攻势”中得以体现。 在奥巴马“十一月攻势”之后,美国新的国防战略指导方针出台:美国政府日益关注亚太地区(及中东)和中国,并将中国视做美国实力和权势投射的挑战者。 战略再平衡的总体性首先体现在其战略内涵的拓展上:在军事上,美国拓展了与澳大利亚、日本、韩国甚至印度、泰国和越南的防务合作;在外交上,奥巴马政府积极介入南海问题和钓鱼岛争端,还启动了对缅甸甚至柬埔寨的外交攻势;在经济上,奥巴马宣布了有关《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)的野心的蓝图。尽管单独地看,这些措施未必完全针对中国,这也正是美国政府和学者所重点强调的。但很显然,这些措施在美国大肆强调中美权势转移的背景下集中性出台,其相互间内部协调良好,这暴露了奥巴马政府的真实战略意图,即它们可组合在一起集中针对快速崛起的中国。因此,美国政府当前的战略再平衡的核心便是美国对中美权势转移进程的管理。

最后,美国加大参与中国与周边国家领土领海争端的力度并持不公正立场。如果说前述两点未必能得出美国正启动对中美权势转移的管理进程的结论,那么美国在涉中国的领土领海问题上的不公正立场便更能说明问题。自2010年以来集中爆发的东亚领土领海争端中,美国扮演的角色并不积极;相反,很大程度上还是消极的,暴露了其管理中美权势转移进程的真实战略目标。美国一贯声称,在东亚地区的领土争端上长期坚持中立,不会选边,仅关注维持其“航海自由、开放亚洲海上公共产品并尊重国际法等国家利益”。 但很明显的是,美国正利用其影响力煽风点火,支持其他国家与中国对抗。例如,美国选择在非常敏感的时间为菲律宾、越南及日本等提供防务合作或承诺。又如,在中国宣布正式建立三沙市之后,美国国务院不恰当地予以评论。正如中国外交部新闻发言人秦刚所说,“美国为什么对有的国家在南海划出大批油气区块、出台将中国的岛礁和海域划为己有的国内立法视而不见,为什么对有的国家出动军舰威胁中国渔民,对无争议的中国岛礁无理提出主权要求避而不谈,却对中方应对这些挑衅行为的合理、适度反应提出无端指责?又为什么在地区有关国家加强对话沟通、努力化解矛盾、平息事态之际突兀发声,拨弄是非?这种选择性视盲和发声有悖其所声称的对争议‘不持立场’、‘不介入’的态度,不利于地区国家的团结合作与和平稳定”。

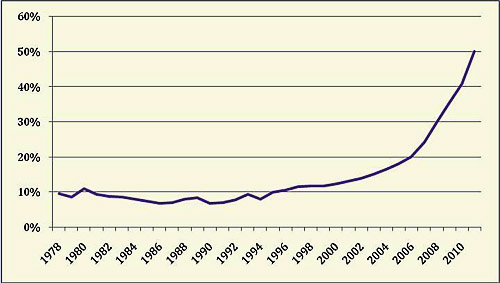

必须指出的是,尽管权势转移理论很大程度上揭示了基于现实主义理论假设而来的部分国际关系逻辑,但仍存在重大的缺陷和不足,特别是它并未意识到:第一,国际权势转移的真正危险并不在于崛起国的挑战,而在于霸权国家的预防性打击冲动;第二,经济增长很大程度上并不能自动导致权势转移,决定权势转移更多的是经济之外的政治和安全考虑;第三,权势转移本身更多是战争的结果,而非战争的诱因;第四,在历史上,事实上存在诸多的和平权势转移案例,而非相反。 在经典权势转移理论的内在错误之外,美国对中美权势转移的管理还犯下了新的错误, 当然这也为中国主动管理中美权势进程提供了战略机遇。具体而言,美国管理中美权势转移的错误主要体现为以下方面:首先,美国选择相信,权势转移理论中存在高度疑问的霸权战争必然性对中美权势转移来说很大程度上将是真实的。换句话说,美国相信中美权势转移过程中爆发霸权战争的可能性非常高,尽管历史与理论都不支持上述判断。其次,美国相信权势转移理论对于物质能力的错误假设,即物质能力的统治地位会自然而然地转化成为对国际秩序的统治能力,这一假设的错误也同样明显。最后,美国对中美权势转移管理事实上是一种预防性管理。根据前述的权势转移的实力对比三阶段划分,考察中美的实力对比,即使不排除人民币升值等因素,中国的实力也远未达到美国的80%,中美权势转移至多仍处于准备期(参见图1)。因此可以说,美国对中美权势转移的管理本身并不成立,中美权势转移尚未真正发生,这种管理更多是种预防性措施,根本目的在于迟滞中国的崛起、延续美国的霸权,可能的话有效遏止中国的崛起。这为中国如何管理中美权势转移进程提出了严峻的挑战,进而也使如何管理这一权势转移成为未来10-20年中国国家战略高度优先的核心任务之一。

图1 中国占美国国内生产总值(GDP)比重变化,1979-2011年(以当年美元价格计算)

资料来源:笔者整理制作。

二 美国管理美英权势转移的经验

在美国管理中美权势转移的错误为中国主动管理这一权势转移提供了机会之窗的同时,美国在19世纪末20世纪初管理美英权势转移的经验也为中国提供了有益参考。尽管可能有人持不同意见,但迄今为止的人类历史上的和平权势转移仍只能从英美权势转移历史中寻找。作为从摆脱英国殖民统治而新建立的国家,美国与英国的关系原本不被人看好。但经过第一次世界大战和第二次世界大战之后,英美发展出特殊关系,这与美国独立之初对英美关系的未来判断或许完全相反。事实上,直到20世纪初,英国仍视美国为其最大的潜在对手。要寻找英美特殊关系的源头,或许就应该返回英美权势和平转移的历史,特别是美国如何管理英美权势转移的进程,避免遭到来自英国的预防性打击。

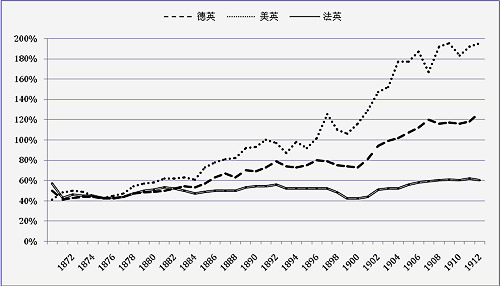

要考察美国的管理战略,首先需要确定美国管理战略的阶段划分,即美英相对权势的发展阶段。考虑到不同的计算方式可能得出不同结论,作者主要借用两种国力比较方法加以讨论。首先是以战争相关性指数(correlates of war)为代表的综合性指数,该指数综合了一国的国内生产总值(GDP)、总人口、城市人口、钢铁使用量、能源消耗量和军队人数等六个指标,依据一定的定量原则计算出一国的总体国力指数。根据这一指数,美国在1860年首次超过英国国力的40%,于1888年首次超过英国国力的80%,随后于1902年首次超过英国国力的120%(参见图2)。根据这一指数,英美权势转移的管理可分为三个阶段:1860-1887年为准备期,1888-1901年为过渡期,1902年以后进入成熟期。

图2 美国占英国综合国力比重,1866-1913年

资料来源:笔者整理制作,参见Correlates of War, “National Material Capabilities (v3.02),” 2005, http://hdl.handle.net/1902.1/10170。

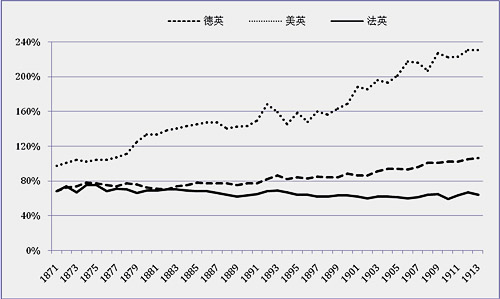

第二种方法是直接比较美英的国内生产总值。著名历史学家安古斯•麦迪逊(Angus Maddison)以1990年国际元(吉尔里-哈米斯元,Geary-Khamis dollar)为基准,对自公元1年至2008年的全世界各国国内生产总值进行了统计。根据这一方法,美国在1830年达到英国GDP的43%,1860年为英国的85%,1878年为英国的111%,但到1879年迅速增长为英国的125%(参见图3)。根据这一指数,英美权势转移的管理可划分为三个阶段:1830-1860年为准备期,1860-1878年为过渡期,1879年以后为成熟期。

图3 美国占英国GDP比重,1820-1913年(以1990年国际元为基准)

资料来源:笔者自制,参见Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, last updated on March 2010, http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm。

由上述两种方法得出的权势转移管理阶段划分在时间上有某种叠合性,尽管两种方法导致的同一时期段的性质存在差异。笔者并不试图对此做性质或优劣判断,而试图综合两种阶段划分,进而确定美国管理美英权势转移的阶段:第一阶段是从1830-1860年,此期美国权势快速上升,但实质性的英美权势转移尚未发生;第二阶段是从1865年至19世纪80年代末,此期美国的核心关注是内战结束后的战后重建;第三阶段是进入19世纪90年代后直至第一次世界大战前夕(1913年),美国开始追求海外权势扩张,美英权势转移迅速迈向成熟期。

1830年至美国内战爆发期间,美国的物质能力快速增加,其GDP迅速从1830年占英国GDP的43%增长到1860年的85%。尽管如果使用战争相关性指数的数据看,英美权势转移尚未进入国力准备期,但这一时期对英美关系的处理也相当重要。因为美国独立战争和1812年的第二次英美战争,英美之间的相互敌视在当时看来是根深蒂固的。就在第二次英美战争结束后的第二年(1816年),约翰•亚当斯(John Adams)曾预言说,“英国永远不会成为我们的朋友,直到我们成为它的主人为止”。 而英国人也同样讨厌美国人,嘲笑其自命不凡,有人指出“美国在科学、艺术、文学领域,甚至在国务活动家之类的政治学和政治经济学领域,绝对是一无所成”。 在1837年金融恐慌中,美国人拖欠大量外国人持有的债券,使得英国人认为,美国人“再也无权同诚实人一起就餐了,正如麻风病患者不能与正常人同桌吃饭那样”。 在这种相互敌视的气氛下,如果美国没有很好地管理其物质能力迅速增加所带来的各种反应,那么美英权势转移能否和平实现将成大问题。

尽管争端似乎持续不断,但美国在这一时期的确有意地克制了自身因物质性增长而来的各种冲动。如同一位美国外交史学家所指出的,进入19世纪20年代后,美国人毅然决然地与欧洲分道扬镳,“除了极个别的例外,美国与欧洲国家之间的纷争,只是集中在一些眼前得益上,集中在邻近地区的领土和势力上,或集中在内战这场民族考验时期所产生的问题上”。 尽管约翰•奥利沙文(John L. O’Sullivan)在1845年提出了“天定命运论(Manifest destiny)”, 但幸运的是美国从未曾有过征服加拿大的想法。的确有人认为,加拿大将会摆脱帝国主义的桎梏,但当1837年加拿大爆发一场很不成功的叛乱时,华盛顿方面仍小心翼翼地避免卷入其中;相反,美国人期望在经济上实现与加拿大的相互依赖,建立一种非正式的、不完全的联盟。 更为重要的是,美国乐得享受英国所带来的“免费安全”,进而可集中精力发展自身。

尽管在美国内战时期,英国所扮演的角色并不正面且美英关系多次陷入危机,但在美国内战后直到19世纪80年代末,美国更多专注于国内建设,少与英国发生纠纷。这种孤立主义直接使得英美和平权势转移的可能性大为增加。换句话说,主要由于美国专心致力于内战后的国内重建,无论是以战争相关性指数来看的英美权势转移准备期、还是以纯粹的GDP对比视角的英美权势转移过渡期,都相对平静地度过了,远不如当前中美权势转移所呈现的高关注度和高危机度。

但进入19世纪90年代后,美英权势转移逐渐走上了国际舞台中央,相应地管理战略也变得更为重要。在19世纪90年代至第一次世界大战爆发期间,英美权势转移的管理主要有三方面特征:一是美国的对外扩张或者说是对英国霸权的挑战姿态正日益上升;二是美国的挑战姿态很大程度上被门户开放政策所缓解;三是德国逐渐取代美国成为真正挑战英国霸权的国家。

进入19世纪90年代,伴随着美国国力的全面上升——无论是从纯粹的GDP指标还是从战争相关性指数的综合指标看,美国海外扩张的激情大为上升,并采取了实际措施。1893年,历史学家弗雷德里克•杰克逊•特纳(Frederic Jackson Turner)提出了“边疆论”,认为美国需要不断扩张。 同期,美国历史上著名的扩张主义军事战略家艾尔弗雷德•塞耶•马汉(Alfred Thayer Mahan)也提出了著名的“海权论”,以海军、商船队、殖民地和海军基地来实现美国的制海权,从而建立美国霸权。 作为这一系列扩张主义思潮的实践,美国政府、特别是麦金莱政府大力践行海外扩张,其标志是1898年的美西战争。在这一过程中,美国与英国在1894-1896年间爆发了三次严重的危机,分别是在巴西、尼加拉瓜和委内瑞拉。“这些事件影响深远。美国一而再再而三地与世界上最强大的国家对抗,而且三战皆羸。” 从权势转移理论的角度看,“英国在新大陆众多事务中的优势迅速地让位于美国的霸权”,因为“1894-1896年的一系列对抗,每一次都以英国的让步告终”。 需要指出的是,尽管欧洲多数国家出于不同目的在1898年美西战争中反对美国,唯独英国放弃了对美国长达一个多世纪的敌视,以友善的中立暗中支持美国。 可以认为,美国的强权事实上得到了英国的承认,英美之间的和平权势转移已经得以启动。

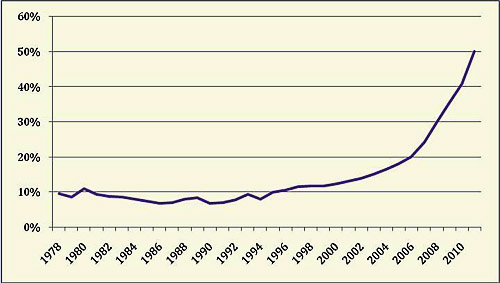

当然,英美权势转移的真正和平实现是在第二次世界大战之后,尽管在19世纪90年代便已经显露端倪。但在这一时期,保证英美权势转移和平展开的有两大要素:第一是美国事实上并没有试图完全推翻英国所主导的体系,而是试图以一种开放性的体系来促进美国的得益,同时也在某种程度上维护英国的得益。特纳的“边疆论”本身追求门户开放式的经济扩张,因为这种扩张不必承担政治义务,其边疆也并非领土边疆而是商业边疆。 同样,马汉的海权论更多的也并非领土扩张,而是试图建立一个以零散分布的海军基地为支点的网络状霸权体系,这也与英国霸权体系相一致。第二是同期崛起的德国对英国霸权的挑战姿态。与今天美国所面临的局势略有相似,英国在19世纪末霸权衰落时期也面临着新兴大国群体性崛起的局面,包括如美国、德国、俄国以及尽管衰落但仍可能复兴的法国(参见图4、图5)。其中,一向被英国视为友好伙伴的德国,在进入19世纪90年代后对英国霸权的挑战姿态更甚于美国和法国,特别是其于1905年出台的“无敌舰队”计划更是直接挑战英国的海上霸权。

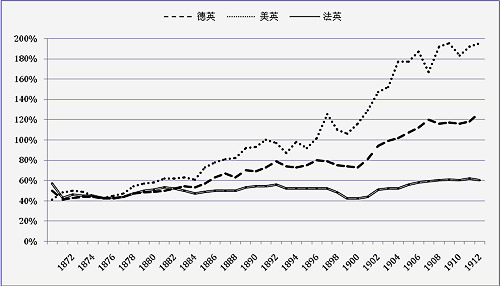

图4 德国、美国和法国占英国综合国力比重,1871-1913年

资料来源:笔者整理制作,参见Correlates of War, “National Material Capabilities (v3.02),” 2005, http://hdl.handle.net/1902.1/10170。

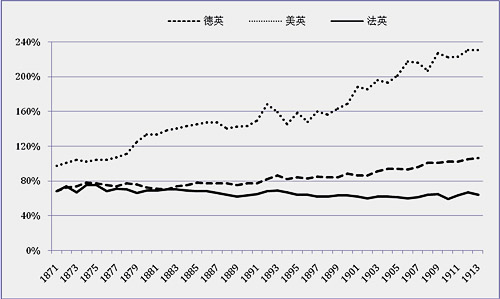

图5 德国、美国和法国占英国GDP比重,1871-1913年(以1990年国际元为基准)

资料来源:笔者整理制作,参见Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, last updated on March 2010, http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm。

可以认为,美国管理英美权势转移并最终于二战结束不久实现和平权势转移,主要经验包括以下:第一,在权势转移的准备期,美国更多的是保持低调,坚持自身发展,特别是如果视美国内战结束后的20年仍为英美权势转移的准备期;第二,在权势转移的过渡期,尽管美国也挑战英国的霸权,但却更多地旨在构建一个包容性和开放性的体系来实现自身利益,同时在可能的情况下维护衰落霸权的利益;第三,在权势转移的成熟期,特别是第一次世界大战及之后的时期,美国更多地站在了维护现存体系一面,和英国一道在一战和二战中并肩作战,并最终实现了权势的和平转移。这些经验对于思考当今中国的权势转移管理战略而言有着重要的参考意义。

三 中国的权势转移管理战略

美国对中美权势转移的预防性管理,不仅直接导致中美关系的困境,而且也引发了其他中小国家的搭车努力而使中国外部环境、特别是周边环境明显恶化。因此,中国不仅需要避免被动式管理,也需要避免反应式管理,更需要避免个案式管理,应发展一套系统和长期的中美权势转移的主动与全面管理战略。具体而言,这一管理战略应包括四个部分:对权势转移准备期的管理,对权势转移过渡期的管理,对权势转移成熟期的管理以及这三个时期的相互衔接阶段的战略设计。

(一)权势转移准备期的管理战略

无论以何种计算方式,当前热议的中美权势转移都仍处于准备期,中国实力远未达到美国80%的水平。基于美国管理美英权势转移的历史经验、中美权势转移的高关注度和美国目前对中美权势转移的管理,中国在这一时期的管理战略应当是重点强调“坚持韬光养晦”,尽管与此同时也要强调“适度地积极有所作为”。

第一,要始终坚持“发展才是硬道理”,致力于培育中美权势转移的实力基础。中美实力对比显示,中美权势转移仍处于准备期。要真正实现中美权势转移,其核心基础是继续提升中国国家实力,这是中国仍需“坚持韬光养晦”的根本原因。

第二,要强调新兴大国的群体性崛起,实现对国际权势转移成本的集体承担。从美国管理美英权势转移的经验可以看出,同时存在的其他崛起大国可有效分担霸权国对权势转移的关注。当前的中美权势转移,其实只是约瑟夫•奈(Joseph Nye)所强调的两大权势转移进程,即主权国家体系内的从西方向非西方和更大的全球体系内从主权国家向非国家行为体的双重权势转移 中的一个组成要素。因此,中国不能独自承担整个权势转移进程的所有成本,更不应代替其他新兴大国乃至非国家行为体承担权势转移的成本。

第三,要妥善处理与现有霸权国美国的关系,避免挑战其霸权地位。权势转移进程中最重要的关系是崛起国与霸权国的关系。在整个美英权势转移准备期,尽管纠纷重重,但美国从未实质性挑战英国霸权。就中国而言,迄今为止中国从美国所主导的现存体系中获得了重大收益,特别是中国的崛起正是在这一体系内实现的。因此,或许既有体系对崛起后的中国不够公平与合理,但革命显然不是合理选项。

第四,处理好与中间国家的关系,限制美国的盟国和准盟国为中国所带来的桎梏。这一策略的逻辑类似于第二条,但其目的旨在缓解中间国家在中美间被迫选边的压力,进而既可缓解因美国管理中美权势转移而给中国带来的战略压力,也可通过为中间国家创造更好的生存环境而拓展中国的政策空间。

第五,要积极提供国际公共产品,缓解甚至消除中国崛起“威胁论”。中国的快速崛起为国际社会带来了大量的稀缺问题,包括物质性稀缺或发展资源紧张,安全性稀缺或国际和平与稳定的威胁以及思想性稀缺或国际社会接纳中国崛起的思想困境等。 在中美权势转移的准备期,最为突出的稀缺问题仍将是物质性稀缺,特别是因中国崛起而导致的重大资源需求。因此,中国在这一时期应更多地提供国际物质性公共产品以回报国际社会,特别是缓解其他国家因中国崛起而带来的发展资源压力。

第六,要提升中国的国际危机管理能力。随着中美权势转移的逐渐展开,围绕中国崛起的各种国际危机可能集中性地、大规模爆发,未来的中美危机可能更多、更大且更危险。中国需要围绕国际危机强化三类能力:一是危机塑造能力,重点包括危机预防和化危为机能力,即危机尚未爆发时所需的能力;二是危机管理能力,重点包括危机稳定能力和危机化解能力,即危机爆发但仍可控时所需的能力;三是危机处理能力,重点包括危机降温和应对能力,即在危机失控情况下所需的能力。

(二)权势转移过渡期的管理战略

中美权势转移过渡期可能在未来10-20年内到来,如果中美大致保持当前的增长速度的话。这一时期中国对中美权势转移的管理战略仍应以发展自身国力为根本,同时争取“选择性地积极有所作为”。

第一,继续坚持韬光养晦,在埋头发展的同时提升舆论塑造能力,避免激进民族主义。随着中美国力进入大致势均力敌期,再加上中美权势对比相对快速变化导致的不实心理反应,极可能导致中美双方的激进民族主义,中美都不能容忍对另一方的“绥靖”,同时美国更有“时不我待”的抓住“最后的机会之窗”的冲动。因此,中国仍需大力强调“坚持韬光养晦”的重要性,引导国内公众的民族主义情绪,同时利用下述措施缓解国际社会特别是美国的焦虑感。

第二,争取部分地和选择性地积极有所作为但不推翻现有国际体系,特别是坚持对既有国际体系的合理化改革,使其朝向更为公正、公平和合理的方向发展。在这一过程中,中国必须始终和其他新兴大国及现有国际体系的弱势群体、特别是以南方国家命名的群体站在一起,保持观念、政策和行动上的总体一致性,代表南方国家呼吁国际体系的改革,进而做到推动国际体系改革但不挑战国际体系。

第三,与美国合作共同推动“后美国体系”的建设,构建一个全球开放性体系,强化自身对地区和全球秩序的塑造能力。当前国际生活的发展已经超越了主权国家体系而进入一个全球体系的时代, 这对中美权势转移实现后的世界来说或许更为真实。因此,“后美国时代”的全球体系应当是开放性的,国际社会应对全球体系的目标、原则和框架机制进行全面、深入的讨论,形成广泛共识。

第四,要增强中国提供国际公共产品的能力和范畴。中国应在坚持提供更多物质性公共产品的同时,强化安全性公共产品的提供能力,主要包括三个层次:一是要尝试提供和谐世界理论指导下的全球安全问题应对理念;二是要为全球安全挑战的有效应对做出实质性贡献;三是尝试通过与他国分享中国的发展成果与经验,提供应对“发展-安全关联”的国际公共产品。

(三)权势转移成熟期的管理战略

对中美权势转移成熟期的管理的核心任务是实现中国的“全面有所作为”。尽管发展始终是最为核心的任务,但在全面改革现存体系而非推翻现存体系的同时,中国对中美权势转移的管理重点还应包括以下三个方面:

第一,要有效保护衰落霸权即美国的体面,或者说帮助美国实现“体面衰落”。如果说当前美国对中美权势转移的管理是一种以攻为守的“体面衰落”战略,那么进入中美权势转移成熟期后,美国的“体面衰落”战略将进入全面守势。作为一个崛起国,中国没有必要以一种坚定的姿态全面改造以美国霸权为基础建立的国际体系,进而全面取代美国霸权。恰好相反,中国需要思考如何与美国合作,帮助美国实现“体面衰落”或“衰落的体面”,因为这将大大有助于实现国际体系的稳定转型和中美权势的和平转移。

第二,继续坚持南方国家身份,坚定站在国际体系的弱势群体一方,促进国际体系的改革和发展。如同对待衰落霸权一样,中国对待现存国际体系的根本态度是继承和发展,而非革命和颠覆。基于建设和谐世界的远大理想,中国需要始终站在国际体系中的弱势群体一方,即使是在中国成为国际体系的新领导之后也不能改变。

第三,为国际社会提供新的思想性国际公共产品,特别是新的发展理念和发展动力。当前的全球经济危机已经证明,基于西方历史经验的新自由主义发展模式很大程度上无法继续为未来的国际发展提供值得期待的解决方案。随着中国日益迈向国际体系的领导地位,中国所提供的国际公共产品应当逐渐从可见的物质性和安全性公共产品向不可见的思想文化性公共产品发展,其中最为重要的便是提供保证整个国际社会实现可持续性的、包容性的发展的观念,或者说是有中国特色的同时具有世界普遍意义的发展理念。

(四)各时期的衔接战略

最后,还需要思考中国如何实现上述三个阶段的平稳和顺利过渡,避免因为突然性和断裂性的政策改变导致的中美权势转移的和平实现被逆转。其中最为重要的三个环节包括:

第一,如何合理引导国内民族主义情绪。随着中国快速发展,中国人正变得日益自信,且某些时候表现得甚至是自大。但与此同时,对于自身在自1840年起的一百多年间所遭受的外辱,中国人一方面念念不忘,另一方面也颇为自卑,总试图以某种方式“一洗耻辱”。这就形成了中国人当前“自大 自卑”的某种程度上扭曲的民族主义情绪。这种民族主义情绪与特定的事件、特别是外交危机相结合,可能爆发出惊人的力量,既包括积极的,也包括消极的,特别是可能因难以容忍和平权势转移本身的长期性、曲折性和不彻底性而重大地干扰中美权势转移进程。

第二,如何实现从“坚持韬光养晦”到“选择性地积极有所作为”再到“全面有所作为”的平稳过渡。尽管发展自身力量永远都是最为重要的,但随着中国国力的快速增长和中美权势转移进程的不断深入,中国发挥越来越大的国际角色的需求和呼声都必然持续增长。中国应当结合对国际危机的管理和塑造、与新兴大国和南方国家的集体努力、对国际领导权的分享机制的设计与优化等要素,寻求在越来越多的领域和区域发挥领导作用,避免突然性地声称对特定问题或地区拥有领导权或要求发挥积极作用。换句话说,要通过潜移默化和循序渐进的方式实现更为积极和全面的有所作为,而非突然性的权力声称。

第三,如何实现从提供物质性公共产品向安全性再向思想文化性的公共产品的平稳过渡,这与前一点相关。尽管国际社会都希望中国提供更多的公共产品,但在中美权势转移的不同阶段或许这种要求会有所不同,更为重要的是,无论中国多么强大,美国及西方国家都更多地希望中国提供物质性的公共产品,而尽量少甚至无须中国提供安全类和思想文化类的公共产品。就此而言,中国提供安全类和思想文化类公共产品本身就意味着对美国霸权的一种突破甚或挑战,它是中美权势转移的一个有机组成部分。中国在提供国际公共产品上的作用提升应当注重三个问题:一是如何强化自身的能力建设,惟有中国有能力提供这样的公共产品,才能在真正的机遇产生时抓住机遇;二是如何有效抓住机遇,这种机遇往往来自于霸权国美国的心有余而力不足以及其他国家对公共产品的需求与供应之间的矛盾的相互结合;三是如何塑造对中国的安全类和思想文化类公共产品的国际需求的舆论导向,缓解甚至消除对中国提供更多国际公共产品的担忧和疑虑。

四 结论

当前中国外交面临的战略压力主要来自于美国启动的对中美权势转移的预防性管理。这一管理不仅基于权势转移本身的诸多错误性理论假设,更基于对中国实力和中美实力对比的不当夸大。当然,上述错误也为中国积极主动地介入中美权势转移的管理创造了条件。中国需要避免被动式管理、反应式管理和个案式管理,创新性地实现对中美权势转移的有效管理。这就需要在某种程度上借鉴历史经验,而唯一重要的此类经验恰好来自于当前的霸权国美国。在从19世纪中后期到20世纪前半期的约一个世纪里,美国通过有效的权势转移管理措施,从根本上扭转了美英关系,实现了从独立之初的美英敌对到二战结束后的美英特殊关系的历史性转型,进而也实现了美英间的和平权势转移。当前中美间的权势转移很大程度上刚刚启动,距离其最终完成尚有很长的路要走。因此,中国需要基于美国当前管理中美权势转移的错误和其管理美英权势转移的历史经验,设计出中美权势转移管理的阶段性战略和阶段间衔接战略,推动中国外交实现从“坚持韬光养晦”到“部分积极有所作为”再到“全面积极有所作为”的平稳过渡,通过从提供物质性公共产品逐渐向战略性、安全性乃至思想性公共产品的迈进,建立开放性的全球体系,最终达致中美权势转移的和平实现。

一 美国管理中美权势转移的努力

权势转移理论源起于西方国际关系学界对国家实力发展不均衡的国际体系后果、特别是与战争的相互关联的大量研究。 基于对近三百年国际关系史的考察,美国密执安大学教授A. F. K.奥根斯基(A. F. K. Organsky)于1958年提出“权势转移”理论,直接将权势转移与大国战争联系起来。该理论认为,国际体系并非无政府状态而是一种等级制, 因此战争根本上源于更为广泛和深刻的大国内部的权力增长过程,特别是大国的实力增长逐渐达到与霸权国家“势均力敌”的过程。更为具体地,权势转移导致霸权战争的条件主要包括两个方面:一是国际体系内各成员国之间国力差异及其成长速度不同,二是迅速成长的崛起国对现有体系秩序严重不满。 依据权势转移理论,国际权势转移有三个阶段,以崛起国的综合国力占霸权国的40%、80%和120%为界划分:低于40%时不会产生权势转移的问题;40%-80%区间为权势转移的准备期,即崛起国的权势快速增长时期;80%-120%区间为权势转移的过渡期,也是崛起国与霸权国实力势均力敌的时期;在崛起国实力超过霸权国实力120%之后,是权势转移的成熟期,崛起国与霸权国的攻防地位发生转换,崛起国占据主导地位,拥有重大优势。霸权战争最有可能发生在权势转移的过渡期或成熟期。 因此,必须对权势转移进程加以有效管理,以避免可能的霸权战争的爆发。而这一管理战略应当与前述的权势转移的阶段性发展相匹配。 考察当前的中美关系特别是美国的亚太再平衡战略,可以发现,权势转移理论已经成为美国考察中美权势相对变化的重要依据,将中国的快速崛起和美国的相对衰落视做权势转移的现实版本,并基于对中国走和平发展道路的决心和信心的怀疑,展开一系列的战略部署,对中美权势转移做出预防性管理。

美国启动对中美权势转移的管理进程的根本动因是,对中国崛起后的行为模式的根本不信任。有美国学者指出,中国未来实施霸权战略的可能选择包括孤立的霸权、等级制的霸权、合作性的霸权和强制性的霸权,但中国不会对亚洲行使霸权,因为上述四种情景都不可能。“中国既不拥有这样做的意愿,也没有能力。任何这样做的尝试……都可能有效地为地区内各国和大国所抵制。” 因此,中国未来在亚洲的霸权将更有可能是四种形式的复杂结合。对中国未来的国际战略和行为的不确定性的担忧,使得美国担心未来的中美关系将出现更多、更大和更危险的危机。对中国崛起的长期担忧不只是从美国向中国的权势转移,而且是中美之间更为紧迫的危机,即可能升级为战争的危机。中美未来的危机可能远超出冷战结束头20年所经历的,并使人们的注意力必须从先前讨论的控制中美军事冲突升级,转移到控制军事冲突之前的危机的升级。 具体而言,这些危机可能包括以下几个方面:第一必须关注的仍是台湾问题,尽管中美围绕台湾问题发生军事冲突的可能性在下降;第二是中美经贸投资等双边关系问题;第三是自2010年以来日益升温的海上安全问题;第四是美国介入中国与周边国家的领土领海争端问题;第五是防核扩散问题,特别是美国及其盟友的预防性打击冲动诱发的中美危机;第六是围绕国际体系的改革产生的中美摩擦。

出于对中美关系陷入更多、更大和更危险的危机的担忧,美国事实上已启动对中美权势转移可能导致的冲突甚或战争的预防性管理,或者说是对中美权势转移进程的管理。这一努力最为明显和集中地体现在当前美国从欧洲到东亚地区的战略东移,或者说是美国的战略再平衡。

首先,战略再平衡标志着对自小布什政府以来美国政府对华战略的重大转变,中国现在已经成为美国战略关注的最核心对象之一。当前美国奥巴马政府对亚洲战略的一个核心要素是,在很大程度上忽视亚洲相当长一段时间之后,美国正“重返”亚洲。 一方面,在美国全球战略中对欧亚大陆的关注重点正逐渐从欧洲移向亚太地区;另一方面,美国正设法尽快体面地从伊拉克和阿富汗撤军,并在亚太地区实现主要是战略能力和军事能力的重新配置。很显然,美国的战略再平衡是在其所面临的恐怖主义威胁有所缓解、逐渐从阿富汗和伊拉克战争中撤出以及面临严峻的国内恢复和中国崛起挑战下的对中美权势转移加以管理的战略构想,这主要源于奥巴马第一任期内美国对中国的战略从一开始鼓吹“中美共治”到在政治、经济和军事等方面高调重返亚太的重大调整,尽管其言辞上仍“欢迎”中国崛起。

其次,战略再平衡是针对中国的总体性战略,而不是如同美国政府和学界所声称的并非针对中国的单个和独立的政策措施。自2009年年底开始,奥巴马政府便加大了对亚太地区的关注,诸多高级别官员集中性地到访该地区,美国还加大了对东海和南海争端的卷入力度。2011年秋,各种政策因素被整合到精心设计且协调的战略框架中,即“转向”或“再平衡”,这在奥巴马总统同年11月高调的亚洲之行,即所谓的“十一月攻势”中得以体现。 在奥巴马“十一月攻势”之后,美国新的国防战略指导方针出台:美国政府日益关注亚太地区(及中东)和中国,并将中国视做美国实力和权势投射的挑战者。 战略再平衡的总体性首先体现在其战略内涵的拓展上:在军事上,美国拓展了与澳大利亚、日本、韩国甚至印度、泰国和越南的防务合作;在外交上,奥巴马政府积极介入南海问题和钓鱼岛争端,还启动了对缅甸甚至柬埔寨的外交攻势;在经济上,奥巴马宣布了有关《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)的野心的蓝图。尽管单独地看,这些措施未必完全针对中国,这也正是美国政府和学者所重点强调的。但很显然,这些措施在美国大肆强调中美权势转移的背景下集中性出台,其相互间内部协调良好,这暴露了奥巴马政府的真实战略意图,即它们可组合在一起集中针对快速崛起的中国。因此,美国政府当前的战略再平衡的核心便是美国对中美权势转移进程的管理。

最后,美国加大参与中国与周边国家领土领海争端的力度并持不公正立场。如果说前述两点未必能得出美国正启动对中美权势转移的管理进程的结论,那么美国在涉中国的领土领海问题上的不公正立场便更能说明问题。自2010年以来集中爆发的东亚领土领海争端中,美国扮演的角色并不积极;相反,很大程度上还是消极的,暴露了其管理中美权势转移进程的真实战略目标。美国一贯声称,在东亚地区的领土争端上长期坚持中立,不会选边,仅关注维持其“航海自由、开放亚洲海上公共产品并尊重国际法等国家利益”。 但很明显的是,美国正利用其影响力煽风点火,支持其他国家与中国对抗。例如,美国选择在非常敏感的时间为菲律宾、越南及日本等提供防务合作或承诺。又如,在中国宣布正式建立三沙市之后,美国国务院不恰当地予以评论。正如中国外交部新闻发言人秦刚所说,“美国为什么对有的国家在南海划出大批油气区块、出台将中国的岛礁和海域划为己有的国内立法视而不见,为什么对有的国家出动军舰威胁中国渔民,对无争议的中国岛礁无理提出主权要求避而不谈,却对中方应对这些挑衅行为的合理、适度反应提出无端指责?又为什么在地区有关国家加强对话沟通、努力化解矛盾、平息事态之际突兀发声,拨弄是非?这种选择性视盲和发声有悖其所声称的对争议‘不持立场’、‘不介入’的态度,不利于地区国家的团结合作与和平稳定”。

必须指出的是,尽管权势转移理论很大程度上揭示了基于现实主义理论假设而来的部分国际关系逻辑,但仍存在重大的缺陷和不足,特别是它并未意识到:第一,国际权势转移的真正危险并不在于崛起国的挑战,而在于霸权国家的预防性打击冲动;第二,经济增长很大程度上并不能自动导致权势转移,决定权势转移更多的是经济之外的政治和安全考虑;第三,权势转移本身更多是战争的结果,而非战争的诱因;第四,在历史上,事实上存在诸多的和平权势转移案例,而非相反。 在经典权势转移理论的内在错误之外,美国对中美权势转移的管理还犯下了新的错误, 当然这也为中国主动管理中美权势进程提供了战略机遇。具体而言,美国管理中美权势转移的错误主要体现为以下方面:首先,美国选择相信,权势转移理论中存在高度疑问的霸权战争必然性对中美权势转移来说很大程度上将是真实的。换句话说,美国相信中美权势转移过程中爆发霸权战争的可能性非常高,尽管历史与理论都不支持上述判断。其次,美国相信权势转移理论对于物质能力的错误假设,即物质能力的统治地位会自然而然地转化成为对国际秩序的统治能力,这一假设的错误也同样明显。最后,美国对中美权势转移管理事实上是一种预防性管理。根据前述的权势转移的实力对比三阶段划分,考察中美的实力对比,即使不排除人民币升值等因素,中国的实力也远未达到美国的80%,中美权势转移至多仍处于准备期(参见图1)。因此可以说,美国对中美权势转移的管理本身并不成立,中美权势转移尚未真正发生,这种管理更多是种预防性措施,根本目的在于迟滞中国的崛起、延续美国的霸权,可能的话有效遏止中国的崛起。这为中国如何管理中美权势转移进程提出了严峻的挑战,进而也使如何管理这一权势转移成为未来10-20年中国国家战略高度优先的核心任务之一。

图1 中国占美国国内生产总值(GDP)比重变化,1979-2011年(以当年美元价格计算)

资料来源:笔者整理制作。

二 美国管理美英权势转移的经验

在美国管理中美权势转移的错误为中国主动管理这一权势转移提供了机会之窗的同时,美国在19世纪末20世纪初管理美英权势转移的经验也为中国提供了有益参考。尽管可能有人持不同意见,但迄今为止的人类历史上的和平权势转移仍只能从英美权势转移历史中寻找。作为从摆脱英国殖民统治而新建立的国家,美国与英国的关系原本不被人看好。但经过第一次世界大战和第二次世界大战之后,英美发展出特殊关系,这与美国独立之初对英美关系的未来判断或许完全相反。事实上,直到20世纪初,英国仍视美国为其最大的潜在对手。要寻找英美特殊关系的源头,或许就应该返回英美权势和平转移的历史,特别是美国如何管理英美权势转移的进程,避免遭到来自英国的预防性打击。

要考察美国的管理战略,首先需要确定美国管理战略的阶段划分,即美英相对权势的发展阶段。考虑到不同的计算方式可能得出不同结论,作者主要借用两种国力比较方法加以讨论。首先是以战争相关性指数(correlates of war)为代表的综合性指数,该指数综合了一国的国内生产总值(GDP)、总人口、城市人口、钢铁使用量、能源消耗量和军队人数等六个指标,依据一定的定量原则计算出一国的总体国力指数。根据这一指数,美国在1860年首次超过英国国力的40%,于1888年首次超过英国国力的80%,随后于1902年首次超过英国国力的120%(参见图2)。根据这一指数,英美权势转移的管理可分为三个阶段:1860-1887年为准备期,1888-1901年为过渡期,1902年以后进入成熟期。

图2 美国占英国综合国力比重,1866-1913年

资料来源:笔者整理制作,参见Correlates of War, “National Material Capabilities (v3.02),” 2005, http://hdl.handle.net/1902.1/10170。

第二种方法是直接比较美英的国内生产总值。著名历史学家安古斯•麦迪逊(Angus Maddison)以1990年国际元(吉尔里-哈米斯元,Geary-Khamis dollar)为基准,对自公元1年至2008年的全世界各国国内生产总值进行了统计。根据这一方法,美国在1830年达到英国GDP的43%,1860年为英国的85%,1878年为英国的111%,但到1879年迅速增长为英国的125%(参见图3)。根据这一指数,英美权势转移的管理可划分为三个阶段:1830-1860年为准备期,1860-1878年为过渡期,1879年以后为成熟期。

图3 美国占英国GDP比重,1820-1913年(以1990年国际元为基准)

资料来源:笔者自制,参见Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, last updated on March 2010, http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm。

由上述两种方法得出的权势转移管理阶段划分在时间上有某种叠合性,尽管两种方法导致的同一时期段的性质存在差异。笔者并不试图对此做性质或优劣判断,而试图综合两种阶段划分,进而确定美国管理美英权势转移的阶段:第一阶段是从1830-1860年,此期美国权势快速上升,但实质性的英美权势转移尚未发生;第二阶段是从1865年至19世纪80年代末,此期美国的核心关注是内战结束后的战后重建;第三阶段是进入19世纪90年代后直至第一次世界大战前夕(1913年),美国开始追求海外权势扩张,美英权势转移迅速迈向成熟期。

1830年至美国内战爆发期间,美国的物质能力快速增加,其GDP迅速从1830年占英国GDP的43%增长到1860年的85%。尽管如果使用战争相关性指数的数据看,英美权势转移尚未进入国力准备期,但这一时期对英美关系的处理也相当重要。因为美国独立战争和1812年的第二次英美战争,英美之间的相互敌视在当时看来是根深蒂固的。就在第二次英美战争结束后的第二年(1816年),约翰•亚当斯(John Adams)曾预言说,“英国永远不会成为我们的朋友,直到我们成为它的主人为止”。 而英国人也同样讨厌美国人,嘲笑其自命不凡,有人指出“美国在科学、艺术、文学领域,甚至在国务活动家之类的政治学和政治经济学领域,绝对是一无所成”。 在1837年金融恐慌中,美国人拖欠大量外国人持有的债券,使得英国人认为,美国人“再也无权同诚实人一起就餐了,正如麻风病患者不能与正常人同桌吃饭那样”。 在这种相互敌视的气氛下,如果美国没有很好地管理其物质能力迅速增加所带来的各种反应,那么美英权势转移能否和平实现将成大问题。

尽管争端似乎持续不断,但美国在这一时期的确有意地克制了自身因物质性增长而来的各种冲动。如同一位美国外交史学家所指出的,进入19世纪20年代后,美国人毅然决然地与欧洲分道扬镳,“除了极个别的例外,美国与欧洲国家之间的纷争,只是集中在一些眼前得益上,集中在邻近地区的领土和势力上,或集中在内战这场民族考验时期所产生的问题上”。 尽管约翰•奥利沙文(John L. O’Sullivan)在1845年提出了“天定命运论(Manifest destiny)”, 但幸运的是美国从未曾有过征服加拿大的想法。的确有人认为,加拿大将会摆脱帝国主义的桎梏,但当1837年加拿大爆发一场很不成功的叛乱时,华盛顿方面仍小心翼翼地避免卷入其中;相反,美国人期望在经济上实现与加拿大的相互依赖,建立一种非正式的、不完全的联盟。 更为重要的是,美国乐得享受英国所带来的“免费安全”,进而可集中精力发展自身。

尽管在美国内战时期,英国所扮演的角色并不正面且美英关系多次陷入危机,但在美国内战后直到19世纪80年代末,美国更多专注于国内建设,少与英国发生纠纷。这种孤立主义直接使得英美和平权势转移的可能性大为增加。换句话说,主要由于美国专心致力于内战后的国内重建,无论是以战争相关性指数来看的英美权势转移准备期、还是以纯粹的GDP对比视角的英美权势转移过渡期,都相对平静地度过了,远不如当前中美权势转移所呈现的高关注度和高危机度。

但进入19世纪90年代后,美英权势转移逐渐走上了国际舞台中央,相应地管理战略也变得更为重要。在19世纪90年代至第一次世界大战爆发期间,英美权势转移的管理主要有三方面特征:一是美国的对外扩张或者说是对英国霸权的挑战姿态正日益上升;二是美国的挑战姿态很大程度上被门户开放政策所缓解;三是德国逐渐取代美国成为真正挑战英国霸权的国家。

进入19世纪90年代,伴随着美国国力的全面上升——无论是从纯粹的GDP指标还是从战争相关性指数的综合指标看,美国海外扩张的激情大为上升,并采取了实际措施。1893年,历史学家弗雷德里克•杰克逊•特纳(Frederic Jackson Turner)提出了“边疆论”,认为美国需要不断扩张。 同期,美国历史上著名的扩张主义军事战略家艾尔弗雷德•塞耶•马汉(Alfred Thayer Mahan)也提出了著名的“海权论”,以海军、商船队、殖民地和海军基地来实现美国的制海权,从而建立美国霸权。 作为这一系列扩张主义思潮的实践,美国政府、特别是麦金莱政府大力践行海外扩张,其标志是1898年的美西战争。在这一过程中,美国与英国在1894-1896年间爆发了三次严重的危机,分别是在巴西、尼加拉瓜和委内瑞拉。“这些事件影响深远。美国一而再再而三地与世界上最强大的国家对抗,而且三战皆羸。” 从权势转移理论的角度看,“英国在新大陆众多事务中的优势迅速地让位于美国的霸权”,因为“1894-1896年的一系列对抗,每一次都以英国的让步告终”。 需要指出的是,尽管欧洲多数国家出于不同目的在1898年美西战争中反对美国,唯独英国放弃了对美国长达一个多世纪的敌视,以友善的中立暗中支持美国。 可以认为,美国的强权事实上得到了英国的承认,英美之间的和平权势转移已经得以启动。

当然,英美权势转移的真正和平实现是在第二次世界大战之后,尽管在19世纪90年代便已经显露端倪。但在这一时期,保证英美权势转移和平展开的有两大要素:第一是美国事实上并没有试图完全推翻英国所主导的体系,而是试图以一种开放性的体系来促进美国的得益,同时也在某种程度上维护英国的得益。特纳的“边疆论”本身追求门户开放式的经济扩张,因为这种扩张不必承担政治义务,其边疆也并非领土边疆而是商业边疆。 同样,马汉的海权论更多的也并非领土扩张,而是试图建立一个以零散分布的海军基地为支点的网络状霸权体系,这也与英国霸权体系相一致。第二是同期崛起的德国对英国霸权的挑战姿态。与今天美国所面临的局势略有相似,英国在19世纪末霸权衰落时期也面临着新兴大国群体性崛起的局面,包括如美国、德国、俄国以及尽管衰落但仍可能复兴的法国(参见图4、图5)。其中,一向被英国视为友好伙伴的德国,在进入19世纪90年代后对英国霸权的挑战姿态更甚于美国和法国,特别是其于1905年出台的“无敌舰队”计划更是直接挑战英国的海上霸权。

图4 德国、美国和法国占英国综合国力比重,1871-1913年

资料来源:笔者整理制作,参见Correlates of War, “National Material Capabilities (v3.02),” 2005, http://hdl.handle.net/1902.1/10170。

图5 德国、美国和法国占英国GDP比重,1871-1913年(以1990年国际元为基准)

资料来源:笔者整理制作,参见Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, last updated on March 2010, http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm。

可以认为,美国管理英美权势转移并最终于二战结束不久实现和平权势转移,主要经验包括以下:第一,在权势转移的准备期,美国更多的是保持低调,坚持自身发展,特别是如果视美国内战结束后的20年仍为英美权势转移的准备期;第二,在权势转移的过渡期,尽管美国也挑战英国的霸权,但却更多地旨在构建一个包容性和开放性的体系来实现自身利益,同时在可能的情况下维护衰落霸权的利益;第三,在权势转移的成熟期,特别是第一次世界大战及之后的时期,美国更多地站在了维护现存体系一面,和英国一道在一战和二战中并肩作战,并最终实现了权势的和平转移。这些经验对于思考当今中国的权势转移管理战略而言有着重要的参考意义。

三 中国的权势转移管理战略

美国对中美权势转移的预防性管理,不仅直接导致中美关系的困境,而且也引发了其他中小国家的搭车努力而使中国外部环境、特别是周边环境明显恶化。因此,中国不仅需要避免被动式管理,也需要避免反应式管理,更需要避免个案式管理,应发展一套系统和长期的中美权势转移的主动与全面管理战略。具体而言,这一管理战略应包括四个部分:对权势转移准备期的管理,对权势转移过渡期的管理,对权势转移成熟期的管理以及这三个时期的相互衔接阶段的战略设计。

(一)权势转移准备期的管理战略

无论以何种计算方式,当前热议的中美权势转移都仍处于准备期,中国实力远未达到美国80%的水平。基于美国管理美英权势转移的历史经验、中美权势转移的高关注度和美国目前对中美权势转移的管理,中国在这一时期的管理战略应当是重点强调“坚持韬光养晦”,尽管与此同时也要强调“适度地积极有所作为”。

第一,要始终坚持“发展才是硬道理”,致力于培育中美权势转移的实力基础。中美实力对比显示,中美权势转移仍处于准备期。要真正实现中美权势转移,其核心基础是继续提升中国国家实力,这是中国仍需“坚持韬光养晦”的根本原因。

第二,要强调新兴大国的群体性崛起,实现对国际权势转移成本的集体承担。从美国管理美英权势转移的经验可以看出,同时存在的其他崛起大国可有效分担霸权国对权势转移的关注。当前的中美权势转移,其实只是约瑟夫•奈(Joseph Nye)所强调的两大权势转移进程,即主权国家体系内的从西方向非西方和更大的全球体系内从主权国家向非国家行为体的双重权势转移 中的一个组成要素。因此,中国不能独自承担整个权势转移进程的所有成本,更不应代替其他新兴大国乃至非国家行为体承担权势转移的成本。

第三,要妥善处理与现有霸权国美国的关系,避免挑战其霸权地位。权势转移进程中最重要的关系是崛起国与霸权国的关系。在整个美英权势转移准备期,尽管纠纷重重,但美国从未实质性挑战英国霸权。就中国而言,迄今为止中国从美国所主导的现存体系中获得了重大收益,特别是中国的崛起正是在这一体系内实现的。因此,或许既有体系对崛起后的中国不够公平与合理,但革命显然不是合理选项。

第四,处理好与中间国家的关系,限制美国的盟国和准盟国为中国所带来的桎梏。这一策略的逻辑类似于第二条,但其目的旨在缓解中间国家在中美间被迫选边的压力,进而既可缓解因美国管理中美权势转移而给中国带来的战略压力,也可通过为中间国家创造更好的生存环境而拓展中国的政策空间。

第五,要积极提供国际公共产品,缓解甚至消除中国崛起“威胁论”。中国的快速崛起为国际社会带来了大量的稀缺问题,包括物质性稀缺或发展资源紧张,安全性稀缺或国际和平与稳定的威胁以及思想性稀缺或国际社会接纳中国崛起的思想困境等。 在中美权势转移的准备期,最为突出的稀缺问题仍将是物质性稀缺,特别是因中国崛起而导致的重大资源需求。因此,中国在这一时期应更多地提供国际物质性公共产品以回报国际社会,特别是缓解其他国家因中国崛起而带来的发展资源压力。

第六,要提升中国的国际危机管理能力。随着中美权势转移的逐渐展开,围绕中国崛起的各种国际危机可能集中性地、大规模爆发,未来的中美危机可能更多、更大且更危险。中国需要围绕国际危机强化三类能力:一是危机塑造能力,重点包括危机预防和化危为机能力,即危机尚未爆发时所需的能力;二是危机管理能力,重点包括危机稳定能力和危机化解能力,即危机爆发但仍可控时所需的能力;三是危机处理能力,重点包括危机降温和应对能力,即在危机失控情况下所需的能力。

(二)权势转移过渡期的管理战略

中美权势转移过渡期可能在未来10-20年内到来,如果中美大致保持当前的增长速度的话。这一时期中国对中美权势转移的管理战略仍应以发展自身国力为根本,同时争取“选择性地积极有所作为”。

第一,继续坚持韬光养晦,在埋头发展的同时提升舆论塑造能力,避免激进民族主义。随着中美国力进入大致势均力敌期,再加上中美权势对比相对快速变化导致的不实心理反应,极可能导致中美双方的激进民族主义,中美都不能容忍对另一方的“绥靖”,同时美国更有“时不我待”的抓住“最后的机会之窗”的冲动。因此,中国仍需大力强调“坚持韬光养晦”的重要性,引导国内公众的民族主义情绪,同时利用下述措施缓解国际社会特别是美国的焦虑感。

第二,争取部分地和选择性地积极有所作为但不推翻现有国际体系,特别是坚持对既有国际体系的合理化改革,使其朝向更为公正、公平和合理的方向发展。在这一过程中,中国必须始终和其他新兴大国及现有国际体系的弱势群体、特别是以南方国家命名的群体站在一起,保持观念、政策和行动上的总体一致性,代表南方国家呼吁国际体系的改革,进而做到推动国际体系改革但不挑战国际体系。

第三,与美国合作共同推动“后美国体系”的建设,构建一个全球开放性体系,强化自身对地区和全球秩序的塑造能力。当前国际生活的发展已经超越了主权国家体系而进入一个全球体系的时代, 这对中美权势转移实现后的世界来说或许更为真实。因此,“后美国时代”的全球体系应当是开放性的,国际社会应对全球体系的目标、原则和框架机制进行全面、深入的讨论,形成广泛共识。

第四,要增强中国提供国际公共产品的能力和范畴。中国应在坚持提供更多物质性公共产品的同时,强化安全性公共产品的提供能力,主要包括三个层次:一是要尝试提供和谐世界理论指导下的全球安全问题应对理念;二是要为全球安全挑战的有效应对做出实质性贡献;三是尝试通过与他国分享中国的发展成果与经验,提供应对“发展-安全关联”的国际公共产品。

(三)权势转移成熟期的管理战略

对中美权势转移成熟期的管理的核心任务是实现中国的“全面有所作为”。尽管发展始终是最为核心的任务,但在全面改革现存体系而非推翻现存体系的同时,中国对中美权势转移的管理重点还应包括以下三个方面:

第一,要有效保护衰落霸权即美国的体面,或者说帮助美国实现“体面衰落”。如果说当前美国对中美权势转移的管理是一种以攻为守的“体面衰落”战略,那么进入中美权势转移成熟期后,美国的“体面衰落”战略将进入全面守势。作为一个崛起国,中国没有必要以一种坚定的姿态全面改造以美国霸权为基础建立的国际体系,进而全面取代美国霸权。恰好相反,中国需要思考如何与美国合作,帮助美国实现“体面衰落”或“衰落的体面”,因为这将大大有助于实现国际体系的稳定转型和中美权势的和平转移。

第二,继续坚持南方国家身份,坚定站在国际体系的弱势群体一方,促进国际体系的改革和发展。如同对待衰落霸权一样,中国对待现存国际体系的根本态度是继承和发展,而非革命和颠覆。基于建设和谐世界的远大理想,中国需要始终站在国际体系中的弱势群体一方,即使是在中国成为国际体系的新领导之后也不能改变。

第三,为国际社会提供新的思想性国际公共产品,特别是新的发展理念和发展动力。当前的全球经济危机已经证明,基于西方历史经验的新自由主义发展模式很大程度上无法继续为未来的国际发展提供值得期待的解决方案。随着中国日益迈向国际体系的领导地位,中国所提供的国际公共产品应当逐渐从可见的物质性和安全性公共产品向不可见的思想文化性公共产品发展,其中最为重要的便是提供保证整个国际社会实现可持续性的、包容性的发展的观念,或者说是有中国特色的同时具有世界普遍意义的发展理念。

(四)各时期的衔接战略

最后,还需要思考中国如何实现上述三个阶段的平稳和顺利过渡,避免因为突然性和断裂性的政策改变导致的中美权势转移的和平实现被逆转。其中最为重要的三个环节包括:

第一,如何合理引导国内民族主义情绪。随着中国快速发展,中国人正变得日益自信,且某些时候表现得甚至是自大。但与此同时,对于自身在自1840年起的一百多年间所遭受的外辱,中国人一方面念念不忘,另一方面也颇为自卑,总试图以某种方式“一洗耻辱”。这就形成了中国人当前“自大 自卑”的某种程度上扭曲的民族主义情绪。这种民族主义情绪与特定的事件、特别是外交危机相结合,可能爆发出惊人的力量,既包括积极的,也包括消极的,特别是可能因难以容忍和平权势转移本身的长期性、曲折性和不彻底性而重大地干扰中美权势转移进程。

第二,如何实现从“坚持韬光养晦”到“选择性地积极有所作为”再到“全面有所作为”的平稳过渡。尽管发展自身力量永远都是最为重要的,但随着中国国力的快速增长和中美权势转移进程的不断深入,中国发挥越来越大的国际角色的需求和呼声都必然持续增长。中国应当结合对国际危机的管理和塑造、与新兴大国和南方国家的集体努力、对国际领导权的分享机制的设计与优化等要素,寻求在越来越多的领域和区域发挥领导作用,避免突然性地声称对特定问题或地区拥有领导权或要求发挥积极作用。换句话说,要通过潜移默化和循序渐进的方式实现更为积极和全面的有所作为,而非突然性的权力声称。

第三,如何实现从提供物质性公共产品向安全性再向思想文化性的公共产品的平稳过渡,这与前一点相关。尽管国际社会都希望中国提供更多的公共产品,但在中美权势转移的不同阶段或许这种要求会有所不同,更为重要的是,无论中国多么强大,美国及西方国家都更多地希望中国提供物质性的公共产品,而尽量少甚至无须中国提供安全类和思想文化类的公共产品。就此而言,中国提供安全类和思想文化类公共产品本身就意味着对美国霸权的一种突破甚或挑战,它是中美权势转移的一个有机组成部分。中国在提供国际公共产品上的作用提升应当注重三个问题:一是如何强化自身的能力建设,惟有中国有能力提供这样的公共产品,才能在真正的机遇产生时抓住机遇;二是如何有效抓住机遇,这种机遇往往来自于霸权国美国的心有余而力不足以及其他国家对公共产品的需求与供应之间的矛盾的相互结合;三是如何塑造对中国的安全类和思想文化类公共产品的国际需求的舆论导向,缓解甚至消除对中国提供更多国际公共产品的担忧和疑虑。

四 结论

当前中国外交面临的战略压力主要来自于美国启动的对中美权势转移的预防性管理。这一管理不仅基于权势转移本身的诸多错误性理论假设,更基于对中国实力和中美实力对比的不当夸大。当然,上述错误也为中国积极主动地介入中美权势转移的管理创造了条件。中国需要避免被动式管理、反应式管理和个案式管理,创新性地实现对中美权势转移的有效管理。这就需要在某种程度上借鉴历史经验,而唯一重要的此类经验恰好来自于当前的霸权国美国。在从19世纪中后期到20世纪前半期的约一个世纪里,美国通过有效的权势转移管理措施,从根本上扭转了美英关系,实现了从独立之初的美英敌对到二战结束后的美英特殊关系的历史性转型,进而也实现了美英间的和平权势转移。当前中美间的权势转移很大程度上刚刚启动,距离其最终完成尚有很长的路要走。因此,中国需要基于美国当前管理中美权势转移的错误和其管理美英权势转移的历史经验,设计出中美权势转移管理的阶段性战略和阶段间衔接战略,推动中国外交实现从“坚持韬光养晦”到“部分积极有所作为”再到“全面积极有所作为”的平稳过渡,通过从提供物质性公共产品逐渐向战略性、安全性乃至思想性公共产品的迈进,建立开放性的全球体系,最终达致中美权势转移的和平实现。

文献来源:《世界经济与政治》

注释:

[1] 金灿荣、刘世强:《未来十年的世界与中国:国际政治视角》,载《现代国际关系》,2010年庆典特刊,第26页。[2] 俞正樑:《中国进入战略挑战期的思考》,载《国际观察》,2011年第6期,第2-4页。

[3] 潘亚玲:《美国对华政策中的经济民族主义》,载《美国问题研究》,2011年第1期,第103-112页。

[4] 有关东亚领土领海争端集中性爆发的讨论,可参见王鸿谅:《国际权势转移中的东亚格局》,载《三联生活周刊》,2012年9月18日;赵国军:《论南海问题“东盟化”的发展——东盟政策演变与中国应对》,载《国际展望》,2013年第2期,第84-100页。

[5] 参见Quincy Wright, A Study of War, Chicago: University of Chicago Press, 1942; Robert Gilpin, War and Change in World Politics, New York: Cambridge University Press, 1981; Torbjorn L. Knutsen, The Rise and Fall of World Orders, Manchester: Manchester University Press, 1999; 保罗·肯尼迪著,王保存等译:《大国的兴衰——1500-2000年的经济变迁与军事冲突》,北京:求实出版社1988年版;约翰·米尔斯海默著,王义桅、唐小松译:《大国政治的悲剧》,上海:上海人民出版社2003年版。

[6] 权势转移理论中的国家分为四个等级,即霸权国家(dominant nation)、大国(great powers)、中等强国(middle powers)和小国(small powers)。

[7] A.F.K. Organski, World Politics, New York: Alfred A. Knopf, 1958, p.340; A. F. K. Organski and Jacek Kugler, The War Ledger, Chicago: University of Chicago Press, 1980, p.19; Douglas Lemke, “The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold War,” Journal of Peace Research, Vol.34, No.1, 1997, pp. 23-36; Peter Shearman, Power Transition and International Order in Asia Issues and Challenges, London and New York: Routledge, 2013.

[8] Ronald L. Tammen, et al., eds., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York: Seven Bridges Press, 2000, p.21; A. F. K. Organski and Jacek Kugler, The War Ledger,pp.58-60.

[9] Charles A. Kupchan, et al., Power in Transition: The Peaceful Change of International Order, Tokyo: United Nations University Press, 2001; Raimo Vayrynen, “Economic Cycles, Power Transitions, Political Management and Wars between Major Powers,” International Studies Quarterly, Vol.27, No.4, 1983, pp.389-418.

[10] David Shambaugh, “Chinese Hegemony over East Asia by 2015?” The Korean Journal of Defense Analysis, Vol.7, No.1, 1997, pp.7-28.

[11] 有关中美军事冲突的升级控制的讨论,可参见Thomas J. Christensen, “Posing Problems without Catching Up: China’s Rise and Challenges for U.S. Security Policy,” International Security, Vol.25, No.4, 2001, pp.5-40;而对中美非军事冲突的危机管理的讨论可参见张沱生、史文主编:《对抗·博弈·合作:中美安全危机管理案例分析》,北京:世界知识出版社2007年版;杨洁勉等:《国际危机泛化与中美共同应对》,北京:时事出版社2010年版。

[12] Ralph Cossa and Brad Glosserman, “Return to Asia: It’s Not (All) about China,” PacNet, No.7, January 30, 2012; 马燕坤:《地区安全困境与安全所有权——美国重返亚太的可能性分析》,载《国际展望》,2013年第3期,第82-86页。

[13] 有关奥巴马第一任期对中国战略的调整的讨论,可参见樊吉社:《美国对华战略的漂流:适应抑或防范?》,载《外交评论》,2013年第1期,第65-78页;陈积敏:《美国对华战略认知的演变与中美关系》,载《外交评论》,2011年第4期,第131-142页;潘亚玲:《冷战后美国对华战略转变的根本逻辑与手段——兼论奥巴马政府的对华政策》,载《当代亚太》,2010年第3期,第6-21页。

[14] Michael Swaine, “Chinese Leadership and Elite Responses to the U.S. Pacific Pivot,” China Leadership Monitor, No.38, Summer 2012, p.3.

[15] U.S. Department of Defense, “Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense,” January 2012, http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf.

[16] 周方银:《美国的亚太战略调整与中国的应对》,载《当代世界》,2011年第12期,第69页;刘卿:《美国在亚太战略部署的新变化》,载《当代国际关系》,2011年第5期,第17页。

[17] Hillary Clinton, “Remarks at Press Availability,” National Convention Center, Hanoi, Vietnam, July 23, 2010, http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.htm.

[18] 《外交部发言人秦刚就美国务院发表所谓南海问题声明阐明中方严正立场》,外交部网站,2012年8月4日,http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/tyb/fyrbt/dhdw/t958213.htm。

[19] 有关权势转移理论的上述不足的讨论,可参见Richard Ned Lebow and Benjamin Valentino, “Lost in Transition: A Critical Analysis of Power Transition Theory,” International Relations, Vol.23, No.3, 2009, pp.389–410; Steve Chan, China, the U.S., and the Power- Transition Theory: A Critique, London and New York: Routledge, 2008; 张春:《权势和平转移与中国对美战略选择》,载《教学与研究》,2007年第3期,第65-69页。

[20] 有关这方面的最新讨论可参见俞正樑:《美国亚太再平衡战略的失衡》,载《国际关系研究》,2013年第2期,第3-12页。

[21] 转引自孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第211页。

[22] 转引自孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第211页。

[23] 转引自孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第212页。

[24] 转引自孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第206页。

[25] 有关美国“天定命运论”思潮的论述,可参见王玮、戴超武:《美国外交思想史,1775-2005年》,北京:人民出版社2007年版,第159-163页。

[26] 孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第214-215页。

[27] Frederick Jackson Turner, The Frontier in American History, New York: Henry Holt and Company, 1947, pp. 1-2.

[28] 王玮、戴超武:《美国外交思想史:1775-2005年》,北京:人民出版社2007年版,第167-171页。

[29] 孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第403页。

[30] 孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),北京:新华出版社2004年版,第399页。

[31] 李霞:《浅探美西战争期间英国对美国示好的原因》,载《首都师范大学学报》(社会科学版),2010年第1期,第21-25页。

[32] Frederick Jackson Turner, The Frontier in American History, New York: Henry Holt and Company, 1947, pp.219-220.

[33] 有关这两大权势转移进程的讨论,可参见Joseph Nye, The Future of Power, New York: Public Affairs, 2011。

[34] 张春:《试论中国特色外交理论建构的三大使命》,载《国际展望》,2012年第2期,第11-12页。

[35] 张春:《当前全球安全需求的增生与变异》,载《国际论坛》,2011年第6期,第17-18页。