-

- 金良祥

- 副研究员

- 西亚非洲研究中心 副研究员

- 国际战略研究所

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 中国和平发展的有利条件和新旧困难

- 为构建新型国际关系提供智力支撑

- 中国外交新思路 新实践 新理论

- 牢固树立人类命运共同体理念

- 中国外交:今年成绩超出预期

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 中国外交与和平发展

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 中华民族伟大复兴进程中的“国家民族”建构研究

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 欧盟社会政策研究

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 《老挝与“一带一路”》

- 《非洲世纪的到来?:非洲自主权与中非合作研究》

- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》

- 上海服务中拉合作的现状与趋势——中拉命运共同体建设与上海角色

- 上海服务东盟地区“一带一路”建设 逆势成长与新挑战

- 上海服务“一带一路”经典案例2021

- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示

- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程

- 美国区域经济合作倡议的内涵、反响及前景

- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- 中东地缘政治新博弈与全球战略态势调整

中东在地理上包括西亚和北非两大板块,虽然幅员广阔,但各次地区和各个国家在地理上紧密相连,文化上高度相似,安全上深度相互影响。是故,中东地区主义是指能够涵盖中东主要大国或是主体民族的地区合作和协调的理念、方式和机制。尽管以阿盟和海合会为代表的地区组织在自身发展方面已经比较成熟,但并没有通过辐射的方式提升至全域性地区主义的层次,其原因极其复杂,既有内部因素,也有外部制约。内因是事物发展的决定性因素,中东地区国家之间经济上的相互依赖仍将处于较低的水平,历史和宗教矛盾仍将长期存在,中东地区主义发展仍将面临曲折的前景。管控政治安全领域内分歧有着现实紧迫性,政治安全领域内的地区主义既面临挑战,也面临重要机遇;相反,由于经济上相互之间的依赖度仍然处于较低的水平,经济上的地区主义仍然缺乏充分的动力。

引言

地区主义是指某一特定地区内国家、特别是大国之间相互合作、相互协调共同应对地区内存在的政治、经济和安全问题的理念和方式。换言之,地区主义是一个“囊括了较为宽泛的地区合作安排到地区制度的建立以及更深层次的政治一体化现象”。 地区主义可有多种方式存在,但以政府为主体的多边组织和多边机制仍然是地区主义存在的主要载体, 欧盟、非盟、东盟、阿盟、亚太经合组织以及上海合作组织等都是当今世界地区主义蓬勃发展的重要载体。它们或是从经济(欧盟),或是从安全(上海合作组织)领域内的合作逐步扩大至包含更广泛领域的综合性机制和组织,它们所涵盖的地理范围也从某个次地区内逐步扩展到整个地区。尽管2016年英国公投脱离欧盟是地区主义发展的重大挫折,不仅严重打击了欧洲地区主义的发展势头,而且动摇了其他地区关于地区主义发展的信心, 但地区主义作为特定地区内国家以合作和协调的方式应对地区问题的实践,仍然具有重要的现实意义,更不会退出历史舞台,因为信息技术高度发达,交通设施更加便利,各国政治、经济和安全利益高度相互交融,处于同一地区内的国家不得不以合作和协调的方式应对共同面临的挑战。

中东地区地理上主要包括西亚和北非,两大地理板块在保持独立性的同时,又通过红海和苏伊士运河紧密连接,还通过地中海隔海相望,其中埃及更是横跨西亚和北非两大洲的国家。中东地区的主要民族也有着共同的历史命运,阿拉伯、波斯、突厥以及犹太等四大民族频繁互动,在漫长的历史中它们甚至长期处于某一帝国的统治之下,如波斯帝国、东罗马帝国、阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国等。文化和宗教上,除以色列为犹太教国家以外,中东地区的民众主要信奉伊斯兰教,包括逊尼派和什叶派,具有文化同质性。 不仅如此,上述各个主体在安全上或是高度相互依赖,或是面临共同的威胁,比如说,恐怖主义并不是某个国家、某个主体民族面临的威胁,而是各个民族共同面临的威胁,也不是单靠某个国家某个民族就能应对的,而是需要齐心协力共同应对。由于这种独特的一体性或者整体性,中东地区主义必须尽可能涵盖更大的范围,否则,其功能和作用将受到极大地限制。“中东地区的冲突相互交织,在统一的地区框架内应对这些挑战才是必要的(reasonable)。”

然而,中东至今并不存在能够涵盖四大主体民族或主要大国的地区合作架构,这不仅不符合中东地理、历史和文化整体性的特点,也背离了当今中东国家对政治、经济和安全合作的现实需要。全域性地区主义的缺失固然可能是现实存在,但不应被视为一种必然,其背后深刻的政治和经济逻辑值得深入探讨。本文将首先探讨中东地区主义的现状,进而探讨造成中东地区主义滞后性的深层次内外原因,特别是次地区主义的发展为何没有上升为全域性地区主义,并在此基础上结合中东地区内外环境的变化探讨地区主义的发展前景。本文所探讨的中东地区主义虽然未必是每个国家都能纳入其中,但其地理范围至少应该超越如海合会等次区域,并进而超越阿拉伯等单一民族。地区主义是中东地区治理的根本途径所在,地区主义发展的滞后性是中东地区长期动荡的重要原因之一,地区主义未来发展状况也将在很大程度上决定中东地区的安全和稳定的水平,探讨中东的地区主义不仅在理论上有着重要的意义,而且在实践中对于中国如何适应地区主义现实水平推进“一带一路”建设有着参考意义。

中东地区主义的发展现状

全域性地区主义形成的路径无非两种,一是地区内国家、主要是大国横向上直接就地区合作的设想和机制达成一致的意见,二是次地区组织纵向上通过扩员的方式不断扩大其设想和机制所能覆盖的范围。尽管理论上中东全域性地区主义以横向方式发生的可能性不能排除,但在现实中并没有发生,主要地区大国之间在政治、经济和安全领域内的合作和协调并不存在。中东地区主义仍然主要表现为次地区主义发展进程及其向外辐射的过程,因此,本文将主要关注中东次地区主义的发展进程。总体而言,中东的地区主义虽然在次地区层次上取得了重要成果,但其向更大范围辐射的进程并不顺利,甚至还成为了全域性地区主义发展的障碍。从这个意义上说,中东相对于其他欧洲和东亚等地区在地区主义方面存在严重的滞后性。

(一)次地区主义发展状况

次地区主义是指某个局部区域内国家以合作和协调的方式应对共同面临的政治、经济和安全问题。次地区主义作为中东地区主义的重要体现,主要表现在两个方面,一是次地区内国家之间的合作是地区内国家相互合作关系的重要组成部分,二是次地区主义常常是全域性地区主义形成的重要甚至是必然的路径,欧洲联盟、东亚地区一体化以及上海合作组织的发展都经历了这样的过程。中东次地区主义的发展主要表现为阿拉伯国家联盟(阿盟)和海湾合作委员会(海合会)所代表地区的一体化化进程不断向前推进。

阿盟成立于1945年,早于欧洲精英提出欧洲一体化的设想。自成立以后,阿盟为维护阿拉伯国家的民族独立、国家主权以及阿拉伯国家的集体权益作出了积极贡献,至今仍然是巴勒斯坦民族权利的主要捍卫者。 进入20世纪90年代以后,部分因为受到全球性的地区主义发展潮流的影响,阿盟开始积极推动阿拉伯国家的经济一体化,试图以务实的态度实现从“政治性的阿拉伯统一向经济和文化统一的转变”。 在上述思想的引导下,1996年6月,阿盟首脑会议通过了建立“大阿拉伯自由贸易区”的决议,为阿拉伯国家经济一体化进程规划了蓝图。2005年1月,阿盟如期启动了大阿拉伯自由贸易区,在制度上实现了阿拉伯国家之间的零关税贸易。 只是部分由于其主导国家埃及国内出现动荡,其组织和制度建设出现了动力危机,也部分因为其没有在2003年伊拉克战争等问题上发挥更大作用,阿盟的作用遭到了削弱,其所引领的地区主义进程遭到严重挫折。

在一定意义上,海合会因其探索出了比较适合中东区域特点的地区主义发展模式,故而被视为中东地区主义的典范。海合会诞生于动荡的时代,在其成立之初,便成功地通过联合的方式应对了伊朗输出革命的挑战。之后,海合会不断加强内部组织机制建设,建立了首脑定期会晤机制以及最高理事会、部长理事会和总秘书处等机构和机制等。进入21世纪以后,海合会的功能和机制建设不断向前推进。 一是经济一体化建设取得了重大成就,包括2003年1月1日正式实施共同关税,并在2005年建立货币同盟。虽然部分国家在经济危机的背景下退出了关于统一货币的安排,但总体上没有影响海合会一体化发展趋势。2016年12月7日,海合会第37届峰会在巴林举行,峰会宣言表示将进一步加强经济一体化建设,建立综合性海湾信用便利化交流机制,以分享资信信息,建立海合会统一支付体系,授权海湾中央银行通过成立独立公司的方式拥有、经营并对该体系进行融资等。 二是海合会国家在政治安全合作方面也迈出了重要的步伐。2011年,海合会国家联合派遣部队帮助巴林平息了国内动乱,是海合会以联合的方式维护安全的一次重大行动;2012年5月14日,海合会首脑会议上,六国领导人正式讨论构建海湾联盟的设想,旨在构建统一的外交、国防和安全政策; 2015年4月,海合会国家采取军事手段干预也门危机则是其安全领域内另一重要的统一行动。2016年巴林峰会发表的宣言对之前的防务合作表示赞赏,并再次强调海合会有必要加强军事领域内的合作和协调。 相对于阿盟来说,海合会部分因为其成员数量较小,在一体化建设方面表现出了更高的效率,其作为地区一体化重要平台的前景可能更为广阔。

总而言之,尽管阿盟和海合会作为次地区一体化的组织和机制,其进一步整合仍将任重而道远,特别是2017年6月5日,沙特、阿联酋和巴林等海合会成员宣布与卡塔尔断绝外交关系,海合会将面临再次重新整合的艰巨任务,但其在地区一体化的尝试方面所取得的成就值得肯定。陈万里等认为海湾合作委员会(海合会)“成功地探索出了一个适合中东区域特点的地区主义发展模式”; 认为阿拉伯国家联盟(阿盟)“经过地区主义观念与实践的不断洗礼,已逐步成为新时期阿拉伯国家开展多边合作与对话以实现阿拉伯共同利益的主要组织之一”。

(二)次地区主义向外辐射进程。

地区主义常常是以一些核心国家先在小范围内探索,并在比较成熟之后,不断通过对话伙伴国、联系国、观察员国等机制不断向外围辐射,最后形成全域性或者范围更大的地区主义。以阿盟和海合会为代表,中东次地区主义已经取得重要发展,但遗憾的是阿盟和海合会或是没有继续进行类似的探索,或是只作出了非常有限的、并不成功的探索。

阿盟的成员包括22个阿拉伯国家和地区,本应成为次地区主义向外拓展和辐射的重要平台,但阿盟不仅没有像欧盟那样不断扩大,也没有像东盟和上合组织那样建立联系国、对话伙伴国或观察员国机制;不仅没有将以色列这样与阿拉伯国家有着复杂矛盾的国家作为发展关系的对象,也没有将伊朗和土耳其等伊斯兰国家纳入其体系的设想。更为严重的是,进入新世纪以后,阿盟自身的存在也面临严峻的挑战。2016年阿盟峰会一波三折便是阿盟危机的体现。2016年阿盟峰会先是发生了摩洛哥于2月宣布放弃举办权,导致毛里塔尼亚仓促接棒于7月下旬举办了峰会,后又发生了埃及和沙特两国元首借故不参加峰会。 阿盟危机,既是因为阿盟未能在巴勒斯坦问题以及伊拉克战争等诸多重大地区问题上发挥实质性作用,也是因为埃及等阿盟的主导国国内出现动荡,维护阿盟权威的能力极大下降。

海合会虽尝试与中东地区其他国家加强联系,但所产生的成果也非常有限。第一,海合会2003年3月与也门共同签署了也门加入海合会下属4个机构的框架协议,但由于也门国内政治动荡,并演变为严重的政治危机,也门加入海合会的进程不了了之。 第二,海合会峰会2007年12月3日邀请了时任伊朗总统内贾德参加了峰会,一度预示着海合会与伊朗建立定期对话机制的可能性,但后来由于内贾德在核问题上实施强硬政策,上述外交行动没有进一步机制化,否则它可能成为中东地区一体化的重要标志性事件。 第三,海合会试图将摩洛哥和约旦纳入其组织,但前景如何仍有待观察。2011年6月海合会外长理事会曾发表声明欢迎约旦和摩洛哥加入海合会;2012年11月理事会还分别与约旦和摩洛哥就建立“战略伙伴关系”达成为期5年的“共同行动计划”;2016年巴林峰会上,海合会公报还专门高度评价了海合会各国在推动与约旦和摩洛哥两国战略伙伴关系上所付出的努力。 约旦和摩洛哥和海湾国家有着类似的政治体制,因此,海合会邀请两国“入盟”被视为在“阿拉伯之春”的背景下中东君主制国家抱团取暖的行为,但无论如何,上述举动都不失为中东地区主义发展进程中的重要尝试,只是两国能否最终融入海合会机制仍然需要时间的检验。

需要特别指出的是,海合会在促进地区主义发展的同时,其某些行为反而是不利于地区主义发展的。海合会2011年在巴林、2015年在也门的集体军事行动具有明显针对伊朗的战略内涵,从这个意义上说,海合会非但不是一个包容性的促进地区主义发展的机制,而是沦为服务于地缘战略需要的军事集团了。尽管海合会关于自身地缘战略利益和安全的考虑值得尊重,但上述军事和安全行动客观上构成了加剧地区对抗的原因之一,助长了该组织自身的排斥性,是不利于中东地区主义发展的。

中东地区主义滞后性的原因分析

以阿盟和海合会的机制建设为标志,中东次地区主义取得了一些重要成果,这种次地区主义的发展固然也可被视为中东全域性地区主义的重要过渡阶段和必要路径,但上述两大地区组织尚未表现出足够的辐射能力,中东全域性地区主义仍处于探索阶段。造成中东地区主义滞后性的原因极其复杂,既有内生性的,也有外部结构性的原因。内生性原因包括缺乏支撑地区主义的经济基础以及中东地区特有的极其错综复杂的历史、宗教和民族矛盾等;外部结构性原因则主要是美国等西方国家主导的政治经济秩序等。中东地区主义发展滞后并不是单个因素决定的,而是各种内外因素相互叠加相互影响造成的。内因是事物发展的决定性因素,外因则是通过内因才能发生作用的因素,中东地区主义滞后性的根本原因还是在其内部。

(一)地区内生性原因

第一,经济结构单一造成了地区主义发展动力欠缺。 地区主义在世界范围内的成功实践固然在于多方面的原因,但经济合作始终在地区主义形成和发展的过程中发挥了重要作用,或是在地区主义起步之初发挥了提供基本动力的作用,或是在地区主义发展的过程中发挥了助推的作用。无论是在欧洲,还是在东亚,地区内国家之间经济上的相互依赖均达到了较高的水平,地区内国家之间的贸易关系是各国对外经济关系的重要内容,既是地区一体化的动力,更在地区国家之间关系面临挑战的情况下发挥了“压舱石”的作用。

中东地区主义之所以表现出滞后性,其基本原因之一便是地区国家经济结构比较单一,对外部经济体有着较强的依赖,而相互之间经济上的相互依存度却一直处于较低的水平,地区主义的发展长期缺乏经济动力。海合会国家、伊朗和伊拉克盛产石油和天然气,但其主要贸易对象并不在中东地区,而是欧美、东亚以及南亚国家。埃及、突尼斯和摩洛哥等北非国家,工业基础薄弱,农业发展水平不高,主要依赖旅游业,而旅游业的市场主要在欧美,摩洛哥是磷酸盐的主要出口国,其对象也主要是欧美。以色列高科技产业的发展水平全球领先,但其市场也主要在欧美。

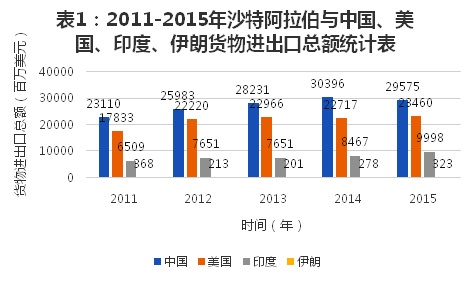

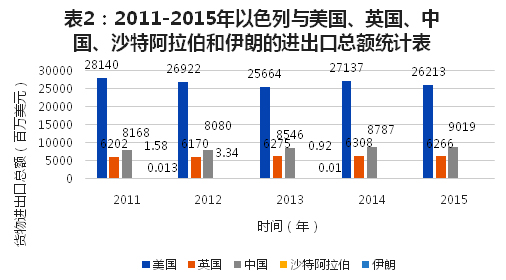

这种经济上各自对外依赖的格局,在很大程度上造成了中东地区国家经济上各自为政的局面,政治和安全上的合作失去了重要的动力。海合会国家之所以没有建立向周边地区辐射的机制,原因之一便是海合会与其周边邻国的经济联系比较薄弱。以色列之所以没有动力继续和平进程,重要原因之一便是其经济上与周边国家没有实现一体化,而是具有相对独立性。根据联合国商品贸易统计数据,2013年以色列与美国、英国和中国的商品贸易额分别为256.64亿美元、62.75亿美元和85.46亿美元,而以色列与沙特的贸易额仅为92万美元,与伊朗的贸易额仅为1万美元。 沙特和伊朗之间的矛盾之所以愈演愈烈,固然在于两者之间诸多方面的深层次矛盾,但如果两者经济上有所相互依赖,相互关系可能不会陷入对抗的局面。2015年沙特与中国、美国和印度的货物贸易额分别为295.75亿美元、234.60亿美元和99.98亿美元,而沙特与伊朗的贸易额仅为3.23亿美元。

注:表1根据联合国商品贸易统计数据库数据制作,数据经过取整处理。网址:https://comtrade.un.org/data/(上网时间:2017年5月2日)

注:在表2中,无2012、2014和2015年以色列与伊朗、2014和2015年以色列与沙特阿拉伯统计数据。

表2根据联合国商品贸易统计数据库数据制作,数据经过取整处理。网址:https://comtrade.un.org/data/(上网时间:2017年5月2日)

第二,历史和宗教矛盾限制了地区国家合作空间。地区主义的发展能够促进地区国家之间以协调和合作的方式处理彼此之间的分歧,但各种深层次的矛盾也是制约地区主义发展的消极因素。除了经济上相互依赖的水平较低以外,中东地区存在的宗教、民族和历史矛盾也是制约其地区主义发展的重要原因。中东地区是犹太教、基督教和伊斯兰教等三大一神教的发源地,产生了波斯帝国、阿拉伯帝国和奥斯曼帝国等横跨亚非欧三大洲的帝国。这种独特的历史一方面造就了中东地区深厚的人文底蕴,另一方面也使得地区国家不得不背负着沉重的历史包袱进行合作。

宗教和文化上的差异以及现实的领土矛盾严重制约了以色列与其周边国家之间的相互接受,融合和一体化更是无从谈起。早在20世纪90年代以巴签署“奥斯陆协议”以后,已故以色列政治家佩雷斯兴奋不已,专门撰书《新中东》提出了在包括以色列在内的中东地区实现一体化的设想。然而,由于历史和宗教的原因,以色列不愿意放弃已经占领的领土,构成了巴以和平进程难以持续的根本原因,佩雷斯脑中的“新中东”至今仍然只是图书馆里的设想。沙特和伊朗分别为中东地区的主要大国,两者之间的双边关系状况是中东地区主义发展水平的重要体现。尽管两国都已经接受了民族国家体系,但两国国内都存在较强的宗教保守势力,相互之间的对立构成了两国合作的主要内部制约因素之一,并成为更广泛的中东地区合作的消极影响因素。2007年伊朗总统内贾德参加海合会峰会体现了海合会欲与伊朗深化关系的意愿,但这一进程终究没有持续下去,原因一定程度上便在于两者之间错综复杂的历史、宗教和现实矛盾,包括历史由来已久的两大教派之间的矛盾、角逐伊斯兰世界领导地位以及竞争中东地区势力范围等。土耳其埃尔多安政府执政以来,试图在中东地区发挥更大作用,但阿拉伯国家对其保持若即若离的关系,因为阿拉伯世界对奥斯曼帝国的“残暴”统治仍然记忆犹新,并不认同土耳其的作用。历史上所形成的民族和宗教隔阂以及在此基础上的现实利益矛盾相互作用,共同成为制约阿盟和海合会机制向外辐射的消极因素,也是制约地区国家之间合作的消极因素。

(二)外部结构性原因

第一,外部大国主导地区事务扼杀了地区国家的主动性。中东地区国家之间的合作赤字,也在于客强主弱的地区权力结构,“中东地区被外来力量主导的历史,其他地区无法比拟”。 所谓客强主弱,是指外部大国在地区事务中发挥主导性作用,而地区内国家却常常是地区事务的被动接受者。地区主义是以地区力量积极参与地区事务为基本前提,而当地区力量在很多情况下只能被动接受外部大国的安排时,地区国家之间的互动便丧失了动力,地区主义也就无从谈起。

新世纪以来,中东地区若干重大危机的演变表明,客强主弱的权力结构严重制约了中东国家治理地区事务的能力和意愿。2002年,美国、欧盟、俄罗斯和联合国组成关于中东和平进程的四方机制,而作为主要当事方的中东国家没有代表;2003年美国发动了伊拉克战争,没有尊重地区国家的立场和态度,甚至也没有得到联合国安理会的授权;2006年以后逐步形成的关于伊核问题的“6 1”机制,伊朗虽然作为当事方参与其中,但其他地区国家并没有进入该机制;在叙利亚危机上,尽管地区大国如伊朗、沙特和土耳其等也角力其中,但外部大国,包括俄罗斯和美欧大国,才是真正的主导性力量。外部大国的强势介入在极大程度上弱化了地区大国的作用,损害了其参与和协调处理地区事务的积极性,事实上遏制了中东地区主义的发展。

客强主弱的结构也是中东地区组织权威被弱化的重要原因。前文指出,进入新世纪以后,阿盟的权威急剧下降,之所以如此,原因也部分在于外部大国主导了地区事务,阿盟的发言权被极大弱化。阿盟将始终将巴勒斯坦问题置于重要议事日程,但阿盟只能在诸多关于巴以问题的机制之外发表政治立场。同样,也部分由于外部大国主导地区事务,阿盟也未能在其他地区问题上发挥实质性作用。

第二,外部大国分裂地区的政策增加了地区合作的难度。外部大国对中东地区主义的消极影响并不仅限于通过主导地区事务遏制了地区国家的主动性,还表现在其主观上实施分裂地区的政策,加剧了地区国家之间矛盾,增加了地区国家之间合作和协调的困难。国际和平研究所(IPI)的报告指出,外部大国的影响和联盟政策加剧了地区分裂。

西方大国对中东的分裂,发生在历史上,也发生在当代。冷战结束以后,美国成为中东地区的主导性力量,美国按照其本国的视角和利益需要将中东国家分为两类,一是亲美温和派国家,包括海合会国家、穆巴拉克时代的埃及、约旦、摩洛哥、巴勒斯坦民族权利机构等,二是反美激进国家,包括萨达姆时代的伊拉克、卡扎菲时代的利比亚、伊朗、叙利亚以及巴勒斯坦哈马斯等。 美国支持一派,打压一派的政策,非但没有解决中东地区的问题,反而激化了地区国家之间的矛盾,增加了他们之间合作和协调的难度。

美国等西方国家刻意强调教派矛盾的政策,也激化了地区国家之间的矛盾。沙特和伊朗虽分别为伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表性国家,两者的矛盾涉及教派,但两国关系的性质仍是民族国家之间的互动,是可以相互妥协的。然而,美国等西方国家则主要从教派差异和矛盾解读两国的分歧,预设两国矛盾不可调和的前提假定,增加了两者之间缓和关系和协调合作的困难。再如,美国等西方国家也是从教派矛盾的视角解读叙利亚危机,这就增加了沙特和伊朗在这个问题上调和的难度,而叙利亚危机在很大程度上是域外大国和地区内大国之间的地缘政治冲突。

第三,西方主导的经济秩序损害了地区国家间的经济合作。西方大国对中东地区主义形成的消极影响还表现在其主导的经济秩序没有为中东国家之间实现经济一体化创造基础。这种经济秩序也是海合会国家没有构建以自己为中心向外围辐射经济格局的原因。西方主导的经济秩序的影响既是历史性的,也表现在当代现实中。

近代,中东的许多国家如同世界其他地区一样沦为西方的殖民地,也是西方国家重要的原材料来源地和重要的产品市场,特别是由于它们地理上距离欧洲更近,受到欧洲国家殖民影响的程度更深,部分北非国家长期是法国的殖民地,伊朗的南部曾经长期处于英国的控制之下。殖民造就了西方的繁荣,却在初始阶段便剥夺了地区国家工业化的能力, 而工业化水平以及在此基础上的产业分工则是世界上许多地区经济一体化的重要前提条件。

当代,中东国家之间的经济一体化也严重受到了西方主导经济秩序的制约。中东各国之间经济上的相互依赖程度不高,相反,各国都不同程度地依赖域外大国。这种状况的形成固然一方面是由于各个国家自身的经济特点,比如说资源禀赋,也是因为各国没有采取扎根于地区的经济政策,但也在很大程度上因为不合理的经济秩序。海湾产油国对外经济活动便能说明这个问题。“真主赐予了海湾国家丰富的石油资源”,但发达工业国主要在欧美,这就使得欧美一度是海湾国家长期的出口市场,只是在进入新世纪以后,东亚国家才逐渐取代了欧美发达国家的地位。从20世纪70年代起,包括海湾国家在内的产油国坚决斗争,石油价格大幅上涨,海湾产油国积累了大量的石油美元,但这些美元并没有在促进本地区的工业化方面作出积极贡献,而是通过两种途径流回了美国,一是购买武器,二是购买美元资产。

20世纪90代中期,欧洲国家试图通过“巴塞罗那倡议”,将地中海沿岸的中东国家,主要是北非国家,纳入欧洲一体化进程,但倡议更多地反映了欧洲国家的利益,进一步加深了北非国家对欧洲的依赖。该倡议促进了北非国家资源产品对欧洲的出口,而没有在促进北非国家工业化和经济结构优化方面作出应有的贡献。

中东地区主义的发展前景

近年来,中东地区形势正在发生急剧变化,就国际背景而言,变化主要包括中东地区处于其中的国际政治经济秩序的变迁,以及美国等外部大国的战略调整等;就地区内而言,这些变化主要包括政治转型引发的危机、恐怖主义肆虐、教派矛盾上升以及各国纷纷提出经济振兴战略等。受上述因素的综合影响,中东地区主义仍将呈现出缓慢发展的特点,不仅主要地区大国难以自发形成合作机制,而且次地区主义上升为全域性地区主义的前景也不容乐观,地区主义发展的曲折性可能进一步增加。

(一)政治和安全上地区主义挑战和机遇并存。

一方面,中东地区主义发展受到了内外多种因素的制约,未来仍将不同程度地存在。一是地区大国争相填补美国留下的真空,导致未来一段时间沙特、伊朗和土耳其等地区大国的地缘战略博弈趋于紧张,对抗将成为地区国际关系的重要方面;二是教派矛盾上升,沙特和伊朗分别为首的两大阵营之间的矛盾更加尖锐;三是石油价格下降,中东地区经济状况将进一步恶化,沙特和伊朗等产油国之间的矛盾可能上升。此外,中东地区经济基础薄弱以及历史包袱沉重等地区既有消极因素也仍将会制约中东地区主义的发展。这些都是政治安全领域内地区主义发展必将面临的严峻挑战。

但另一方面,中东地区面临的各种政治和安全危机困扰,既是困扰地区主义发展的因素,也蕴含着地区主义发展的机遇,越来越多的国家认识到,上述问题是共同的挑战,需要携手合作才能解决。换言之,解决或应对上述挑战的现实紧迫性也可望成为地区主义发展的重要动力。在恐怖主义的问题上,尽管各国的立场不尽一致,比如说,沙特担忧伊朗利用打击“伊斯兰国”的名义扩大在伊拉克的地缘政治影响,伊朗也担心沙特以构建“反恐联盟”为名行“遏制伊朗”之实,但各国均明确将恐怖主义视为威胁,认为恐怖主义是整个地区的安全威胁。在反扩散问题上,阿拉伯国家和伊朗一度将以色列的核扩散问题视为地区安全的威胁;进入新世纪第二个十年之后,阿拉伯国家和以色列又对伊朗的核计划表现出了高度关注。在政治稳定的问题上,不仅君主制国家,而且共和制国家也面临类似的风险和挑战,只是程度不同。

这些挑战固然可能不断引发新的矛盾,但也有可能成为合作的动力。涵盖整个中东的地区主义也许是一种遥远的愿景,但某种超越海合会、阿盟、或者说覆盖主要大国的、关于政治安全问题的地区主义也是可能的,而海合会过去向外辐射的实践也在很大程度源于政治安全领域内的动力。海合会不仅可能与约旦和摩洛哥等国进一步发展关系,其与伊朗、甚至土耳其和以色列建立某种形式的机制性对话关系的可能性也会上升。认为中东国家之间的对抗将制约地区主义发展的声音一直存在,但乐观的观点也并不缺乏,一些学者认为“当前的僵局可能会推动国家之间采取合作的行动”。 如果地区国家能够具有超越分歧的勇气,当前面临的各种挑战可以成为它们促进地区主义发展的契机。

(二)经济领域内地区主义仍将处于探索阶段。

诚然,近年来中东地区经济发展的内部条件和外部环境正在发生积极的变化。第一,埃及、伊朗、土耳其以及沙特等海湾国家纷纷提出中长期综合发展规划,力图优化经济结构,夯实经济发展的基础;第二,美国对中东地区经济影响下降可望导致石油美元流向美国的速度趋缓或减少;第三,中国提出的“一带一路”倡议将中东作为重要的环节,主张通过产能合作促进中东地区的工业化进程,为中东国家经济上资源重新配置提供了更多的路径,也应有助于地区国家开展合作。

然而,上述内外条件变化并不必然带来经济领域内的地区主义发展,相反,经济上的相互融合和合作仍将面临极其严峻的挑战。首先,地区国家经济上低水平增长状况难以根本改变。海湾国家因为丰富的能源资源可望保持其在全球经济价值链中的重要地位,但作为整体的中东地区在经济发展方面上仍将处于相对落后的水平。海湾国家经济虽然总体仍然处于较好的状况,但显然面临油价下跌所造成的财政萎缩的压力。2015年,沙特因为石油市场萎缩,财政赤字达到980亿美元,相当于其GDP总量的15%。 埃及和突尼斯等转型国家仍然面临增长乏力的问题;另外一些国家,如也门、利比亚和叙利亚仍被国内乱局所困,经济发展无从谈起。 国际货币基金组织2015年的一份报告指出,部分阿拉伯国家的经济可能会增长,但速度很低。

其次,地区国家经济上低水平相互依赖状况难以根本改变。上述各国经济发展战略均强调借助域外经济大国实现经济增长,即使达到目标,也不会改变各自对外依赖的基本格局,地区内相互依赖仍将长期处于较低的水平。沙特2030年规划愿景虽强调海合会国家的经济一体化建设,也强调了发展非石油产业,但规划并不立足于地区内经济合作,而是注重拓展全球市场。 科威特提出2035年前投资1300亿美元建设丝绸城的设想,其目的则主要是对接“一带一路”。 伊朗在达成伊核协议后,将发展与中国和欧洲国家的经济关系作为着力点, 而对其中东周边地区却没有表现出足够的兴趣。

总而言之,中东地区经济仍将处于较低的发展水平,相互依存度仍然较低。海合会经济一体化水平可望继续提升,但全域性经济协调和合作仍然缺乏动力。当然,如果中东国家诚如前文所言在政治安全领域内的合作出现了重要进展,那么,其经济领域内的合作可望重新获得动力,政治安全领域内的合作完全可以成为新的动力。

(三)次地区主义向外辐射将面临动力不足的问题。

阿拉伯国家是中东地区的主体民族,无论是地域范围,还是人口规模,都远远超过伊朗、土耳其和以色列中的任何一个。因此,阿拉伯国家仍将是中东地区主义建设当之无愧的主要引领者。而在阿拉伯国家当中,海合会相对于阿盟来说,更具备成为全域性地区主义建设引领者的条件。海湾阿拉伯产油国因其丰富的能源资源和主权财富还处于全球价值生产链中的关键环节,仍然具有比较坚实的经济资源;实践中,海合会作为地区主义发展的体现,是比较成功的案例,具有组织和机制建设的经验。海合会国家曾先后试图将也门、伊朗、约旦和摩洛哥纳入其体系之内,只是由于种种原因,上述进程或是没有持续下去,或是效果仍然有待观察。这种实践既是海合会引领建构地区主义意图的体现,也为其未来进一步探索奠定了基础。

然而,海合会自身仍然面临严峻的挑战,不仅可能制约其引领次地区主义继续发展,甚至可能危及其自身的组织机制建设。第一,沙特等海合会国家自身面临潜在的国内政治危机。尽管2011年沙特等海湾国家因为及时采取措施包括发放福利等,度过了席卷阿拉伯国家的政治危机,但其国内民众与王室之间的矛盾以及王室内部的权力之争仍然是威胁其政治稳定的隐忧。第二,2017年6月5日沙特发动的断交事件凸显了海合会内部的深层矛盾,可能会对海合会自身的组织机制建设造成严重的冲击。第三,油价下跌所造成的财政萎缩将对极大地限制海合会内部的妥协和合作的空间,并将会制约海合会向外辐射的经济能力,因为对外援助是其在地区内发展新伙伴的重要手段。第四,如前文指出,不仅海合会成立之初将应对伊朗威胁作为目标任务,而且沙特也试图将海合会打造成遏制伊朗的前沿阵地,将会加剧与伊朗的对抗,而无益于促进地区大国之间的合作。

结语

中东地区主义发展的滞后性既表现为全域性地区主义的缺失,也表现为次地区主义的发展并未上升到全域性层次。造成上述状况的原因既有地区内生性的制约因素,包括地区国家经济上的相互依赖水平较低以及沉重的宗教和历史负担等,也有外部的,包括西方大国主导地区事务遏制了地区国家的主动性,以及西方国家实施的分裂地区的政策等。内因是事物发展的决定性因素,外因则需要通过内因才能发挥作用,中东地区主义滞后性的根本原因在于地区内生性原因。如果地区国家之间经济上的相互依赖达到一定的水平,政治上能够克服宗教和历史矛盾,那么即便西方国家实施分而治之的政策,中东地区主义也会向前发展,因为地区国家会试图通过联合的方式抵制西方的分裂政策,而不是试图借助西方的力量打压地区内的其他力量。

未来中东地区主义能否发展、以何种方式发展,将取决于中东国家自身的选择。由于一些地区内生性因素非但不会根本改变,甚至可能会进一步发展,总体而言,中东地区主义仍将面临非常曲折的前景。政治安全领域内的合作有着很强的现实紧迫性,虽然面临挑战,但也面临机遇;经济上,地区各国的关系虽然比较缓和,但相互依赖水平较低,合作面临动力不足的问题。如此,中东地区主义在政治安全领域内的发展将可能超过其在经济领域内的发展。经济领域和政治安全领域内的地区主义相互之间相辅相成,没有经济领域内地区主义的发展,政治安全领域内的合作也会缺乏基础。由于经济领域内各自为政的局面短期内难以根本改变,中东地区主义在政治安全领域内的进展也将是非常脆弱的。

中东地区主义发展总体并不乐观的前景亦将对中国的中东外交提出严峻挑战。第一,中国将面临如何在不干预地区事务与参与地区治理之间保持平衡的困难。一方面,中国已经成为影响中东地区事务的重要外部大国,中国既有保护自身利益的需要,也面临地区国家和美欧大国要求中国承担更多责任的要求;另一方面,如前文所言,客强主弱的结构是造成中东地区主义滞后性的重要原因,特别是美欧国家主导地区事务的行为破坏了地区主义发展进程,中国需要吸取教训对中东地区事务保持适度的参与。如何在不干预和参与之间保持平衡将成为中国中东外交的一大挑战。中国外长王毅可谓一语中的,“中东是中东人民的中东,国际社会既不能袖手旁观,也不能越俎代庖,应该尊重中东国家和人民自己的选择。” 第二,中国推进“一带一路”将面临由于地区主义滞后所造成的现实困难。“一带一路”不仅首先意味着中国与中东等沿线国家的基础设施、民心、金融和贸易的联通,也需要地区国家之间坚实的互联互通基础。在中东地区主义发展前景并不乐观的背景下,中国既需要力所能及推动地区主要大国之间缓和矛盾,也需要考虑到地区分裂的现实,特别是以沙特和伊朗为首两大阵营可能长期对立的前景。因此,分别在两大阵营和两大板块内推动落实“一带一路”未必不是可行的选择。

文献来源:《西亚非洲》,2017年第4期

注释:

[1]肖欢容著:《地区主义:理论的历史演进》,北京广播学院出版社2003年1月第1版第9页。

[2] See The International Peace Institute, Regionalism and Regionalization in the Middle East: Options and Challenges,New York, March 2013, P.1.

[3]Yongnian Zheng, “Brexit and the Future of Regionalism”, International Public Policy Review, July 25, 2016, available at http://ippreview.com/index.php/Home/Blog/single/id/199.html,上网时间为2017年4月28日。

[4] See Ali Carkoglu, Mine Eder and Kemal Kirisci, The Political Economy of Regional Cooperation in the Middle East, Routledge Advances in International Relations and Politics 1998,LondonandNew York, P.7.

[5] Katarzyna Krokowska, Cooperation among Adversaries: Regionalism in the Middle East, Master(M.A.) in Advanced European and International Studies, Academic Year 2009/10, p.65.

[6]关于阿盟作为中东次地区主义的成就可参见陈万里、赵军:《浅析阿盟的功能演变及其发展前景》,载《阿拉伯世界研究》2006年第4期第3-8页;See The International Peace Institute, Regionalism and Regionalization in the Middle East: Options and Challenges, New York, March 2013, P.2.

[7]赵克仁:《试析阿拉伯民族主义的演变》,载《河北师范大学学报》(哲社版)2004年第4期,第115页。

[8]陈万里、赵军:《浅析阿盟的功能演变及其发展前景》,载《阿拉伯世界研究》2006年第4期,第3-6页。

[9]参见陈万里、杨明星:《海合会一体化中的优势与困境》,载《西亚非洲》2006年第6期第42-45页; Also see Paul AArts, “The Middle East: a region without regionalism or the end of exceptionalism?”, TheThird WorldQuarterly, Vol. 20, No.5, PP.912-913.

[10] “37th GCC Summit issues final communique”, Arab News, December 8, 2016, available at http://www.arabnews.com/node/1021001/saudi-arabia,上网时间为2017年5月2日。

[11]参见李意:“阿拉伯国家的政治与社会转型”,载刘中民、朱威烈主编《中东地区发展报告》【2013年卷】,时事出版社2014年4月第1版第57-58页。

[12] “37th GCC Summit issues final communique”, Arab News, December 8, 2016, available at http://www.arabnews.com/node/1021001/saudi-arabia,上网时间为2017年5月2日。

[13]陈万里、杨明星:《海合会一体化中的优势与困境》,载《西亚非洲》2006年第6期第41页。

[14]陈万里、赵军:《浅析阿盟的功能演变及其发展前景》,载《阿拉伯世界研究》2006年第4期第3页。

[15]“阿盟峰会聚焦地区安全”,载《人民日报》2016年7月28日第21版。

[16]参见陈万里、杨明星:《海合会一体化中的优势与困境》,载《西亚非洲》2006年第6期第43页。

[17]“内贾德出席海合会峰会引关注”,新华网,2007年12月6日,http://news.xinhuanet.com/world/2007-12/06/content_7207241.htm,上网时间为2017年4月28日。

[18] “37th GCC Summit issues final communique”, Arab News, December 8, 2016, available at http://www.arabnews.com/node/1021001/saudi-arabia,上网时间为2017年5月2日。

[19] See The International Peace Institute, Regionalism and Regionalization in the Middle East: Options and Challenges,New York, March 2013, PP.5-6.

[20]数据来源为联合国商品贸易统计数据库,网址为https://comtrade.un.org/data/,(上网时间:2017年5月2日)。

[21]数据来源为联合国商品贸易统计数据库,网址为https://comtrade.un.org/data/,(上网时间:2017年5月2日)。

[22] The International Peace Institute, Regionalism and Regionalization in the Middle East: Options and Challenges, New York, March 2013, P.4.

[23] The International Peace Institute, Regionalism and Regionalization in the Middle East: Options and Challenges, New York, March 2013, P.2.

[24] Robert Malley, “Beyond Moderates and Militants: How Obama Can Chart a New Course in the Middle East”, Foreign Affairs, September/October 2010, P.19.

[25]参见田文林:《中东国家工业化的悲剧》,载《瞭望》2016年3月21日。

[26]参见沈芳:“巴塞罗那进程十五年:回顾与评估”,载《当代世界》2010年第11期第36-39页。

[27] Katarzyna Krokowska, Cooperation among Adversaries: Regionalism in the Middle East, Master(M.A.) in Advanced European and International Studies, Academic Year 2009/10, p.63.

[28]The Regional Center for Strategic Studies (RCSS), State of the Region, July 2016, P.8.

[29] The World Bank, “The Economic Outlook for the Middle East and North Africa-October 2015”, October 5, 2015, available at http://www.worldbank.org/en/region/mena/brief/economic-outlook-middle-east-and-north-africa-october-2015,上网时间为2017年5月2日。

[30] “Arab Countries in Transition: Economic Outlook and Key Challenges”, Prepared by Staff of International Monetary Fund, October 8, 2015, p.3.

[31]《沙特阿拉伯2030年愿景》,第34-60页,网址为http://vision2030.gov.sa/SVpdf_ch.pdf。

[32]吴思科:“一带一路——来自中东的声音”,观察者网,2015年4月9日,网址为:http://www.guancha.cn/wusike/2015_04_09_315234.shtml,上网时间为2017年5月2日。

[33]关于伊朗拓展与欧洲国家以及中国的关系参见金良祥:《后协议时代伊朗的战略地位和中伊关系》,载《世界经济与政治论坛》2016年第1期第36-37页和第41-44页。

[34]王毅外长接受沙特《中东报》书面采访稿,中华人民共和国外交部网站,2017年3月15日,网址为:http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1445880.shtml,上网时间为2017年5月2日。

[35]参见中国社会科学院西亚非洲所长杨光在上海社会科学院“中东地缘政治变局与中国特色大国外交”研讨会上的发言:“中东经济态势与‘一带一路’共建”,上海,2017年4月12日。