- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中国领导人12年来首访埃及 经济合作人文交流再添活力

- 习主席访问埃及的三重意义

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 起点•亮点•重点——中非合作进入新阶段

- 三个“非常”好的中津关系

- 习总称南非“同志加兄弟”有何玄机?

- 2015后的中非关系将步入新的时代

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

一、中非2015年后议程建构合作的坚实基础

中非围绕2015年后议程建构的合作之所以可行,首先源于中非过去十余年里围绕MDGs落实所取得的重大成绩和有效经验。尽管中国作为发展中国家并不承担MDGs目标八所规定的对发展中国家援助义务,但中国始终把加强同发展中国家的合作作为对外政策的一个基本立足点。[2] 尽管在正式文献中较少直接提及,但中非围绕MDGs的合作的确取得了令人瞩目的成绩,并为中非2015年后议程建构的合作奠定了坚实基础。

由于中非双方发展水平的差异,双方围绕MDGs的合作更多是单向的,但随着2015年议程建构的启动,这种合作逐渐向着双向方向发展。中非围绕MDGs合作主要经历了三个阶段的发展。[3] 第一个阶段是自2000年至2005年,可被称作合作准备期,为数不多的合作主要发生在多边框架内。形成这一局面的原因是多方面的,如包括中非双方在内的世界各国在这一时期事实上都更关注MDGs的国内落实,国际社会也正在摸索围绕MDGs展开国际合作的有效途径,而此期的中非合作很大程度上仍是种恢复性发展[4],国际社会注意力很大程度上为“9·11”事件及其所带动的国际事态所吸引,等。

第二个阶段是从2006年到2012年,是中非围绕MDGs合作的高速发展时期。如果对比2003年和2005年的《中国实施千年发展目标进展报告》,可以发现中国对待全球发展伙伴关系的态度正发生快速变化。2003年的第一份《中国实施千年发展目标进展情况》报告并未实质性地提及中国参与MDGs国际合作的情况,所讨论的第12和18项具体目标更多涉及国际合作促进国内MDGs的实现。[5] 相比之下,在2005年报告中,中国较为全面地论述了中国参与全球发展伙伴关系的努力,特别是对非洲提供援助、免除债务、减免关税等努力。[6] 导致这一转变的,主要是中非关系的快速发展、中国自身实现MDGs的前景相当乐观、非洲MDGs的预期日益遥远以及中国对提供更多国际公共产品的关切。这一时期,中非MDGs合作在一系列平台上同步展开,如双边层次上的中非合作论坛,多边层次上包括联合国、国际货币基金组织或世界银行等在内的全球多边组织框架,以及77国集团、不结盟运动、金砖国家等全球南南合作机制。

第三阶段始于2012年,即落实MDGs与建构2015年后议程齐头并进时期。

在2012年7月的中非合作论坛第五届部长级论坛上,中非双方呼吁“国际社会……就后千年发展目标可持续发展框架的实施计划达成一致,并敦促发达国家兑现对发展中国家特别是非洲国家的援助承诺”;[7] 中非双方还承诺,将“共同推动国际社会认真落实2010年9月召开的联合国千年发展目标高级别会议及2012年6月召开的联合国可持续发展大会成果,呼吁国际社会更多关注非洲等发展中国家可持续发展问题,……帮助非洲国家加强能力建设,尽早实现千年发展目标。中非双方呼吁国际社会在联合国的领导下,展现寻求共识的政治诚意和承诺,就后千年发展目标可持续发展框架的实施计划达成一致”。[8] 此后,在2012年11月举行的中国共产党第十八次全国代表大会上,中国提出“建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系”,并承诺“永远做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴”。[9] 在2013年3月的南非德班金砖国家峰会上,中国国家主席习近平指出“我们要大力推动建设全球发展伙伴关系,促进各国共同繁荣”,“我们要共同参与国际发展议程的制定,充分利用人类积累的生产力和物质资源,完成联合国千年发展目标,缩小南北发展差距,促进全球发展更加平衡”。[10] 金砖国家德班峰会通过的《德班宣言》也“重申将共同致力于加快在2015年目标期限前实现千年发展目标”,“强调2015年后的发展议程应基于千年发展目标框架,继续关注消除贫困和人的发展,同时在考虑发展中国家各自国情的条件下应对其他新挑战。”[11]

随着中非双方围绕2015年后议程的政策立场逐渐形成后,中非双方的合作正迅速具体化。例如,非盟自2014年3月启动其在全球建立2015年后议程的谈判联盟的努力。为促进与中国的合作,非盟委员会和平安全事务、经济事务等中高级官员曾于2014年3月赴上海就中非合作进行过深入探讨;[12] 埃塞俄比亚驻华副大使也在2014年6月3日由中国外交部与联合国开发计划署共同举办的2015年后发展议程国际研讨会上,详细介绍了《非洲共同立场文件》并再次表达合作意愿。[13]

中非围绕MDGs的合作最为明显地体现在中国对非洲MDGs前七项目标的支持上。在MDG目标一即消灭极端贫穷和饥饿方面,中国在第三、四、五届中非合作论坛部长级会议上都表示将加强中非双方在“农业与粮食安全等关键领域的合作”。[14] 在2010年联合国MDGs高级别会议上,中国政府也承诺在未来5年内为发展中国家建立30个农业技术示范中心、派遣3000名农业专家和技术人员,为发展中国家提供5000个来华农业培训名额等。[15] 其中大多数名额都分配到了非洲。在MDGs目标二即普及初等教育上,中国在2006年承诺为非洲援建100所农村学校;此外,自2006年起中国持续增加对非洲提供的奖学金名额,从2006年前的每年2000人次增加到2009年的4000人次/年,到2012年又增加至5500人次/次,在第五届中非合作论坛上中国宣布再次将其提高到6000人次/年。在MDGs目标3—6上,中非展开了全方位的交流与合作:加强了与非洲的妇女问题合作,全国妇联已与51个国家的妇女机构和组织建立了联系和交往,向45个国家的妇女机构和组织提供了小额物资援助,举办了两届“中非合作论坛—妇女论坛”;继续向非洲派遣医疗队,并为非洲国家援助了60所医院,为非洲国家提供防疟药品和设立了30个抗疟中心。在MDGs目标7即确保环境的可持续能力方面,双方的合作也日益强化,特别是在中非合作论坛下设立了“中非能源论坛”和“中非合作论坛-科技论坛”,提出了建立“中非应对气候变化伙伴关系”和“中非科技伙伴计划”的倡议。

可以认为,中非围绕MDGs的合作取得了巨大成绩,积累了重要经验,为双方2015年后议程建构合作奠定了扎实基础。更为具体地,中非围绕MDGs合作对双方2015年后议程建构的合作奠定了四方面基础:第一,新理念,这一合作不仅有利于扭转国际社会对落后国家的消极观念和态度,还可提供区别于西方的发展模式和有关南南合作的新理念,更能提供发展中国家实现平等发展和共同发展的新理念;第二,新方法,一是可为国际发展合作提供原始动力的资源政治经济学方法,二是可提供有关发展与稳定的新平衡方法,三是可提供“发展第一”[16] 的国际发展合作方法。第三,新平台,特别是通过中非合作论坛的建设及其所带动的国际对非合作机制的快速发展,其中最为重要的仍属中非合作论坛和金砖国家合作机制。第四,新动力,特别是国际发展合作所需的资金来源,具体包括中非双边的直接援助和投资及其他资助、金砖国家机制特别是筹建中的金砖国家开发银行、其他多边国际资金来源。

二、中非2015年后议程建构合作的重大空间

围绕2015年后议程建构的一个国际共识是,该议程既应基于MDGs的经验与教训,也要超越MDGs的不足,特别是设置更为宏大的规范和目标。[17] 因此,中非2015年后议程建构合作如果仅基于双方MDGs合作经验显然是不充分的。随着MDGs到期和2015年后议程出台的最后期限日益临近,各国/国家集团纷纷围绕2015年后议程出台政策立场,中国和非洲都不例外。通过对中非双方政策立场的比较,可以发现双方在2015年后议程建构的基本原则、一般性目标和具体指标等方面均存在重大共识,使双方2015年后议程建构合作变得现实可行。

在2013年第68届联大召开之际,中国政府公布了《2015年后发展议程中方立场文件》,提出了中国对2015年后议程建构的指导原则、重点领域和优先方向、实施手段等的总体看法。[18] 与中国政府相比,作为整体的非洲出台其立场文件是2014年的事情,但非盟早在2012年7月的峰会上便授权非盟委员会与成员国和地区经济共同体密切配合,界定非洲对2015年后议程的立场。2013年5月,非盟决定成立一个由利比里亚、阿尔及利亚、乍得、刚果(布)、埃塞俄比亚、几内亚、毛里塔里亚、毛里求斯、纳米比亚和南非等国的10位国家元首或政府首脑组成的高级委员会(High-Level Committee, HLC)负责制定《2015年后发展议程非洲共同立场》(Common African Position (CAP) on the Post 2015 Development Agenda,以下简称《非洲共同立场》)。2013年11月,通过一系列国别和地方性咨询,联合国非洲经济委员会(UN Economic Commission for Africa, UNECA)递交了北部非洲、西部非洲、东部非洲、中部非洲和南部非洲的相关立场报告。[19] 在结合各地区咨询报告的基础上,《非洲共同立场》文件于2014年1月31为非盟峰会所通过,并于2月28日在乍得首都恩贾梅纳通过,提出了非洲对2015年后议程建构的三项指导原则和六大支柱。[20]

比较中非双方的政策立场,可以发现双方在诸多方面有着重大共识。就指导2015年后议程的建构而言,中国提出了7项原则,即:坚持消除贫困和促进发展的核心地位原则;坚持发展模式多样化原则;坚持连贯性和前瞻性原则;坚持共同但有区别责任原则;坚持协商一致的原则;坚持普遍性原则;坚持统筹平衡发展原则。[21] 而《非洲共同立场文件》只提及三项基本原则:学习MDGs执行经验;确保自主权;重新确认共同利益。[22] 尽管从数量上看似乎双方存在较大差距,但非盟的原则相对更为模糊和灵活:学习MDGs执行经验与中国所提议的第一、三项原则有相互交叉的地方;而确保自主权与中国所倡导的坚持协商一致原则和确保自主权原则应该有相当共通点;重新确认共同利益原则可能涵盖多项中国所倡导的原则,如发展模式多样化、共同但有区别原则、协商一致、普遍性原则、统筹平衡发展等。

中方立场文件列举了中国所认可的五个重点领域和优先方向,包括:消除贫困和饥饿;全面推进社会进步并改善民生;促进经济包容性增长;加强生态文明建设,促进可持续发展;加强全球发展伙伴关系。[23] 而《非洲共同立场》也确立了非盟致力推动的六个支柱,即:经济结构性转型与包容性增长;科技创新;以人为本的发展;环境可持续性、自然资源管理和灾难风险管理;和平与安全;融资与伙伴关系。[24] 在这些重点领域或支柱之下,中国和非盟都列举了一系列的具体目标。深入比较中非所倡导的目标和具体目标会发现,除开少数非洲相对更为特殊的问题及相应的非洲关切之外,中方立场与非洲立场很大程度上是相近甚至相同的。例如,中非双方都相当注重2015年后议程的连贯性与前瞻性。无论中国还是非盟,都相当注重汲取MDGs执行的经验与教训,双方都视消除贫困为2015年后议程的核心目标之一,都重视对教育、性别平等、健康等未能实现方面的继续推进。同时,中非都注意到应当强调比MDGs更具雄心的国际发展议程,如双方都强调以人为本的包容性增长,都相当重视环境、生物多样性等可持续发展问题。又如,双方都高度重视国际合作对于推进2015年后议程建构的重要性,中非双方在2015年后议程的全球伙伴关系上的倡导都相当积极,如执行现有承诺并提高外部融资的质量和可预测性、巩固贸易伙伴关系等。

需要指出的是,中非双方立场的差异也是合理的,一方面是由于中非发展水平和所面临挑战的差异,另一方面则是中非由于国际地位差异而来的关注重点差异。相比之下,中国的视野更为宏观,而非洲的部分关注更具特殊性。例如,非盟所列举的支柱二和五,即科技创新、和平与安全,几乎完全没有出现在中国的重点领域和优先方向当中。但这并不意味着中国不重视科技创新、和平与安全问题。恰好相反,中国对此相当关注,其中很多已经在中非合作中全面展开。以“和平与安全”议题为例,所有这一议题的倡导者都反复引用前联合国秘书长科菲·安南的话即“没有安全便没有发展”,进而倡导将和平与安全纳入2015年后议程并成为其目标之一。中国对这一问题持有保留意见,如同联合国大会主席约翰·阿什(John W. Ashe)在2014年4月24-25日的“确保稳定与和平的社会”专题辩论会上所指出的,将和平与安全纳入2015年后议程并成为目标,面临三个重要障碍:一是出于主权关切而来的政治敏感性;二是出于技术可行性而来的量化困难;三是出于对目标/指标体系过于庞杂而来的简约要求。[25] 中国认为,围绕和平与安全议题是否应当成为目标,并不存在强大的国际共识,出于共识考虑,可暂不考虑将其列入2015年后议程的目标或具体目标。但在实践中,中国与非洲于2012年启动了中非和平安全合作伙伴倡议的建设;和平安全合作也是中国政府总理李克强在2014年5月访问非洲时所提出的六项工程之一,其核心是深入落实中非和平安全合作伙伴倡议。[26] 类似地,中国在基础设施、技术转移等方面也为非洲的转型提供了重大帮助。

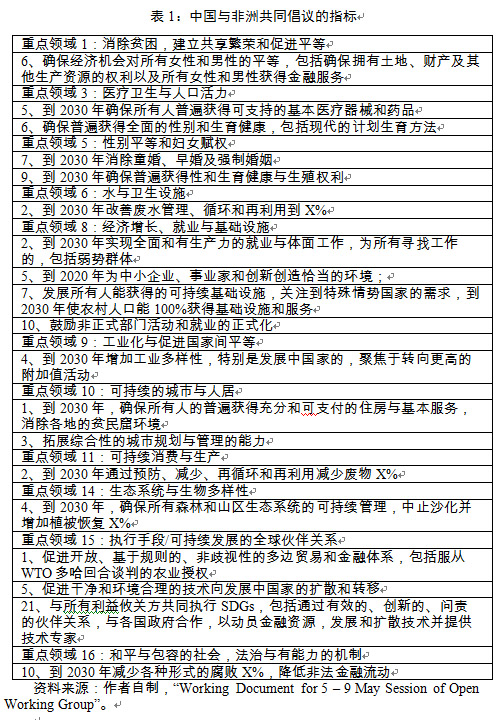

如果更为深入地考察中非双方对2015年后议程的具体指标和倡议,则会发现中非围绕2015年后议程建构上的更大共识。2014年5月2日,联合国大会可持续发展目标开放工作组(Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals,简称“开放工作组”)公布了迄今为止最新一份附有倡议国家清单的提议目标/指标体系。[27] 在共计16个重点领域140项指标中,中国共倡议30项指标,非洲倡议75项指标,中非双方共同倡议的目标多达19项,占到中国提议指标总量的63.3%(表1)。需要指出的是,中国与非洲所倡议的相同指标不仅数量最多,且占中国倡议指标的比重也最大。例如,中国与最不发达国家(共倡议45项)有16项完全相同,占中国倡议指标总量的53.3%;中国与美国(共倡议51项指标)有13项完全相同,占中国倡议指标总量的43.3%;而中国与巴西(共倡议33项指标)有9项完全相同,占中国倡议指标总量的30%。

三、中非2015年后议程建构合作的路径设计

可以认为,中国与非洲2015年后议程建构的合作既有丰富的经验支撑,又有重大的共识基础。但迄今为止,中非双方围绕该议程建构的合作并不显著,更多停留在高层的政治宣示之中。考虑到2015年后议程正快速推进的进程压缩,中非确有必要加快合作步伐。更为重要的是,而欧盟和七国集团(G7)已经先后表态支持《非洲共同立场》[28],进一步凸显了中非合作的紧迫性和必要性。尽管中非双方都出台了相应的政策立场文件,提出了各自建构2015年后议程的指导原则和重点领域,但仍缺乏指导双方合作的具体原则。下一阶段,中非双方应围绕2015年后议程建构的基本原则、目标/指标的确立标准以及未来的落实执行措施等达成共识,以推进双方2015年后议程建构的合作,具体可包括战略性合作与操作性合作两个方面。

就战略性合作而言,中非应从中非长期发展愿景的视角,以建构中非利益—责任—命运“三位一体”共同体为指导,思考推动中非2015年后议程建构合作的具体原则。

经过近70年特别是进入21世纪以来的发展,中非双方早已发展成一个命运共同体,而物质性联系的持续强化也使双方利益共同体的基石不断夯实。但需要指出的是,中非之间的命运共同体、利益共同体和责任共同体的建构并不平衡,命运共同体相对更为发达,利益共同体紧随其后,责任共同体的建构远为不够。中非关系的另一重要发展是,进入21世纪第二个十年后,中非双方几乎同步提出各自的长期发展愿景,即中国的“两个百年计划”、“中国梦”以及非盟的“非洲2063愿景”。这为中非双方的利益共同体、命运共同体和责任共同体的建构提出了新要求。笔者认为,未来的中非关系应建构利益—责任—命运“三位一体”的共同体。其中,利益共同体是中非关系未来发展的低级目标或协调性道德目标[29],命运共同体是其高级目标或追求性道德目标,而责任共同体是实现从利益共同体到命运共同体的中间环节。这个“三位一体”的共同体不仅使中非关系始终拥有一个短、中、长期视野的合理组合,同时也是中国梦、非洲梦的具体分解所需要的。

当然,中非“三位一体”共同体的建构还需要更为具体的中短期政策规划和具体政策目标加以落实。相较于中非长期发展愿景,2015年后议程所覆盖的时间为2016年至2030年,因此2015年后议程不仅可以胜任中非各自长期愿景的中期目标,更可以发挥对接中国梦与非洲梦的中期平台的功能。由此,从利益—责任—命运“三位一体”共同体建构的角度,中非2015年后议程建构的合作应基于以下指导原则:就利益共同体的建构而言,中非应结合其共同利益区间与目标/指标共识建立谈判联盟,其重点是目标/指标建构的谈判联盟和发展融资或全球伙伴关系的谈判联盟;就责任共同体的建构而言,中非应紧紧围绕新型全球发展伙伴关系的建构,强调对2015年后议程的普遍性追求和对共同但有区别责任原则的普遍性运用;就命运共同体的建构而言,中非应突出强调议程目标/指标的相互关联性[30],以自下而上方法补充既有的自上而下方法,为2015年议程的合法性维持和目标/指标有效建构贡献力量。

就操作性合作而言,中非应从双方长期发展愿景的中、短期规划视角,以筹备2015年第六届中非合作论坛为契机,思考推动中非2015年后议程建构合作的具体举措。

如果说中国梦与非洲梦的提出是中非长期发展愿景的对接,而2015年后议程是中非长期发展愿景的中期对接平台,那么在时间上与2015年后议程有重大重合的第六届论坛显然可以成为中非长期发展愿景、中期发展战略的短期政策对接平台。中非双方应尽早深入思考如何利用2015年论坛,使中非2015年后议程建构合作能更为有机地与中非整体合作相结合。一方面,第六届论坛可在规划中非未来3年(2016—2018年)合作路径的同时,结合2015年后议程设定未来15年(2016—2030年)的中期规划。无论是论坛本身还是更宏大的中非关系,在经历过去十余年的快速发展之后,均面临迫切的转型升级压力。这凸显了对中非合作加以中长期规划的必要,而2015年后议程的建构及中非在该议程上合作的基础与空间为此提供了一个重要契机。通过将第六届论坛与2015年后议程更为有机地结合起来,有助于将中非合作论坛塑造成为国际对非合作的典范。

另一方面,中非可以第六届论坛的筹备为抓手,围绕2015年后议程的目标/指标体系设置展开合作。需要指出的是,尽管中非在2015年后议程的目标和指标上有重大共识,但双方仍存在一定分歧,特别是如和平与安全、自然资源管理、国内和平社会建设、发展融资等方面。因此,在具体的目标/指标体系设置中,中非双方应充分虑及各方立场和现实关切的差异,在现有进程上以“求同存异”为基本原则,遵循以下三项具体原则调整各自现有的目标/指标体系:其一,坚持最大共识原则确立2015年后议程的具体目标/指标,可视情况放弃双方目前倡议、但未得到太多国际附议的指标,转而支持相似的但有更大共识或更多支持的指标;[31] 其二,坚持道德高地原则,调整现有的指标倡议,对部分拥有重大国际共识甚至道德压力的指标,如“到2030年消除极端贫困(日均收入低于以2005年美元价格计算的1.25美元标准)”,[32] 中非可以从支持发展中国家、建构与发展中国家的谈判联盟以及赢得道德高地等角度出发予以支持;其三,坚持排除干扰原则推动2015年后议程的合理建构,特别是针对如“确保稳定与和平的社会”这样的难以达成国际共识的议题。当然,这并不意味着对和平安全议题的忽视;恰好相反,中非双方应继续强化和平与安全、国内治理交流等领域合作,做实、做强中非和平安全合作伙伴倡议。和平与安全合作是中非关系未来发展的新增长点,中非双方需在既有主要是双边合作的基础上,强化与非洲的多边合作,侧重行动能力建设,强调安全合作的发展内涵。

结 束 语

尽管所有参与方都强调2015年后议程的普世性,但由于各国发展水平的现实差距,该议程对于广大发展中国家明显更为重要。但同样由于发展水平的差距,发展中国家参与2015年后议程设置的能力相比发达国家仍明显较低。这使发展中国家相互合作以提升参与能力显得更为必要。作为最大的发展中国家和最大的发展中国家大陆,中国与非洲围绕2015年后议程的合作既有坚实基础,又有重要共识,但这并不能自动转化为双方的合作举措和成果。因此,中非需要基于各自的长远发展愿景,从战略和操作两个层面思考双方合作的原则和举措。

需要指出的是,中非合作有着更为深远的意义,特别是对于推动2015年后议程的公正合理建构而言,原因很大程度上仍在于该议程当前的进程压缩。这一进程压缩的核心是参与行为体和目标/指标体系的压缩。前一方面的压缩体现为参与行为体从所有的利益攸关方削减为联合国各成员国政府;后一方面则是将开放式咨询和参与式讨论时期的大量输入浓缩为数量有限的目标和具体指标。这一进程压缩可能导致对2015年后议程的程序正义和实质正义的影响,中非合作可为缓解这一合法性挑战作出积极贡献。这或许也正是中非2015年后议程建构合作的重大潜力所在。

文献来源:《国际观察》

注释:

[1] “Future Development Goals Tracker: All Proposals,” ZOHO Creator, November 11, 2013, https://creatorexport.zoho.com/odiwebmaster/future-development-goals-tracker1#.

[2] 《中国实施千年发展目标进展情况报告2008》,中华人民共和国外交部、联合国驻华系统2008年版,第52页。

[3] 有关中非围绕MDGs合作的三个阶段讨论,可参见张春:“构建新型全球发展伙伴关系——中非合作对国际发展合作的贡献”,载《国际展望》2013年第3期,第28-33页。

[4] Kerry Brown and Zhang Chun, “China in Africa – Preparing for the Next Forum for China Africa Cooperation,” Chatham House Briefing Note, June 2009, pp. 5-6.

[5] 《中国实施千年发展目标进展情况2003》,联合国驻华机构评估报告、联合国开发计划署驻华代表处2004年版,第37-38页。

[6] China’s Progress Towards the Millennium Development Goals 2005, Beijing: Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, United Nations System in China, October 2005, pp. 62-67.

[7]《中非合作论坛第五届部长级会议北京宣言》,中非合作论坛网站,2012年7月23日,http://www.focac.org/chn/ltda/dwjbzzjh/hywj/t954267.htm。

[8]《中非合作论坛第五届部长级会议——北京行动计划(2013年至2015年)》,中非合作论坛网站,2012年7月23日,http://www.focac.org/chn/ltda/dwjbzzjh/hywj/t954617.htm。

[9] 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告(2012年11月8日)》,人民出版社2012年版,第48页。

[10] 习近平:“携手合作 共同发展——在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话”,2013年3月27日,南非德班,中国外交部网站,2013年3月27日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1025978.shtml。

[11] 金砖国家领导人第五次会晤:《德班宣言》,南非德班,2013年3月27日,中国外交部网站,2013年3月28日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1026097.shtml。

[12] 2014年3月17-18日,上海国际问题研究院召开“中非合作论坛第六届部长级会议与2015年后发展议程研究”国际研讨会,非盟经济部、非盟和平与安全委员会、联合国非洲经济委员会均派多名曾深度参与非洲《2015年后发展议程非洲共同立场》文本撰写的官员与会。

[13] 2014年6月3日,外交部与联合国开发计划署共同举办2015年后发展议程国际研讨会。外交部副部长李保东出席开幕式并致辞,联合国亚太经社会执秘阿赫塔尔、联合国系统驻华协调员兼联合国开发计划署驻华代表诺德厚以及国内20余个相关部委、近20位专家学者、联合国驻华机构代表、驻华使节等七十多人参加。这是中国官方所组织的涉2015年后议程的第一次大型官方会议,笔者有幸作为学者代表参与。

[14]《中非合作论坛沙姆沙伊赫宣言》,中非合作论坛网站,2009年11月12日,http://www.focac.org/chn/ltda/dsjbzjhy/bzhyhywj/t626386.htm。

[15] 中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国的对外援助》,2011年4月,http://www.gov.cn/gzdt/2011-04/21/content_1849712.htm。

[16] 有关这一发展合作理念和方法的讨论,可参见潘亚玲:“中国特色对外援助理论建构初探”,载《当代亚太》2013年第5期,第92-110页。

[17] 张春:“对中国参与‘2015年后国际发展议程’的思考”,载《现代国际关系》2013年第12期,第3页。

[18] 《2015年后发展议程中方立场文件》,外交部,2013年9月22日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/1179_611310/t1078969.shtml。

[19] 相关文件可通过联合国非洲经济委员会网站获得,http://www.uneca.org。

[20] African Union, Common African Position (CAP) on the Post 2015 Development Agenda, Addis Ababa: AU, March 2014.

[21] 《2015年后发展议程中方立场文件》。

[22] African Union, Common African Position (CAP) on the Post 2015 Development Agenda.

[23] 《2015年后发展议程中方立场文件》。

[24] African Union, Common African Position (CAP) on the Post 2015 Development Agenda.

[25] Remarks by H.E. Mr. John W. Ashe, President of the 68th Session of the UNGA, at the Thematic Debate of the General Assembly “Ensuring Stable and Peaceful Society”, Opening Session, New York, April 24, 2014, http://papersmart.unmeetings.org/media2/2927274/pres-ga.pdf.

[26] 中华人民共和国国务院总理李克强:《开创中非合作更加美好的未来——在非盟会议中心的演讲》,2014年5月5日,亚的斯亚贝巴,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1152894.shtml。

[27] “Working Document for 5 – 9 May Session of Open Working Group,” UN Sustainable Development Knowledge Platform, May 2, 2014, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3686WorkingDoc_0205_additionalsupporters.pdf.第一份附有倡议国家清单的提议目标/指标体系报告于2014年4月初公布,包括共计19个重点领域和240余项指标。

[28] 分别参见 Fourth EU-Africa Summit Declaration, April 2-3, 2014, Brussels, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142096.pdf, p. 8; The Brussels G7 Summit Declaration, June 4-5, 2014, Brussels, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143078.pdf, p.5。

[29] 有关国际道德价值体系中的协调性目标和追求性目标的讨论,可参见潘亚玲:“国际规范更替的逻辑与中国应对”,载《世界经济与政治》2014年第4期,第124-125页。

[30] 有关关联性方法与2015年后议程的目标/指标设定的讨论,可参见Nina Weitz et. al., “Cross-Sectoral Integration in the Sustainable Development Goals: A Nexus Approach,” Background Paper, No. 4, Independent Research Forum on a Post-2015 Sustainable Development Agenda, Stockholm Environment Institute, March 2014。

[31] 需要指出的是,开放工作组下的成员资格(共30个)往往为多个(1-4个)成员所共享,中国与印度尼西亚和哈萨克斯坦共享一个席位,因此部分倡议可能未必完全代表中国的立场,这意味着即使中国放弃先前倡议的部分指标也未必意味着立场的自相矛盾。

[32] 该指标目前仅有最不发达国家和另外29个国家支持,没有得到重大的国际非政府组织集团明显支持,中国也未表示支持。