作者及其成果

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 中国和平发展的有利条件和新旧困难

- 为构建新型国际关系提供智力支撑

- 中国外交新思路 新实践 新理论

- 牢固树立人类命运共同体理念

- 中国外交:今年成绩超出预期

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 中国外交与和平发展

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 中华民族伟大复兴进程中的“国家民族”建构研究

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 欧盟社会政策研究

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 《老挝与“一带一路”》

- 《非洲世纪的到来?:非洲自主权与中非合作研究》

- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》

- 上海服务中拉合作的现状与趋势——中拉命运共同体建设与上海角色

- 上海服务“一带一路”经典案例2021

- 上海服务东盟地区“一带一路”建设 逆势成长与新挑战

- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示

- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程

- 美国区域经济合作倡议的内涵、反响及前景

- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- 全球协作抗击新冠病毒:作用、经验与启示

殖民体系、后殖民体系与大国崛起

韦宗友

2013-11-06

威斯特伐利亚体系

主权

殖民体系

后殖民体系

大国崛起

简介

西方国际关系理论所描绘的威斯特伐利亚体系或主权国家体系,实际上涵盖了两个次级体系:殖民体系和后殖民体系。前者从地理大发现直至二战结束后,后者则自殖民体系瓦解后直至当今。在殖民体系下,主权是欧洲列强的特权,也是其对其他地区“落后民族”进行野蛮殖民掠夺、占领和侵略的借口和依据。这一体系是少部分国家享有主权、大部分国家主权被剥夺的等级体系,也是大国通过武力掠夺、殖民而实现崛起的暴力体系。在后殖民体系下,主权平等第一次在法律上得以牢固确立并在实践中得到贯彻;殖民掠夺和通过武力开疆拓土被视为非法,战争也被严格地加以限制;国家的崛起只能通过内修政治、外通贸易的方式和平实现。同时,密集的国际制度网络,也为后起大国实现其抱负和提升国际威望提供了更多的空间和场所,为其和平崛起提供了更大的可能性。中国、印度等新兴大国的群体性崛起,部分证明了后殖民体系的弹性及该体系下大国和平崛起的可能性,也预示着中国、印度等新兴大国与既有大国继续和平共处的可能前景。

正文

大国崛起是国际政治中的核心议题之一。一直以来,主流的西方国际关系理论对大国崛起多持悲观看法,认为自《威斯特伐利亚和约》(以下简称“和约”)创立现代主权国家体系以来,大国崛起往往伴随着冲突乃至霸权战争,和平的权力转移寥若晨星。1648年以来的国际关系史似乎也佐证了这一看法,英国、法国(路易十四和拿破仑)、德国(威廉一世和希特勒)以及日本等一个个大国的崛起无不伴随着“血雨腥风”。西方学者据此认为,在主权国家体系下(即西方学者所谓的威斯特伐利亚体系),由于缺乏超越主权国家之上的权威来提供秩序与安全,国家间关系是恒久不变的“零和性质”,一国的权力和财富增长必然会引发崛起大国与既有大国之间的紧张关系,最终冲突与战争便不可避免。[1] 基于这一理论逻辑,一些西方学者对中国的崛起前景极为担忧,认为中国崛起很可能会引发中国与西方大国及既有秩序之间的矛盾乃至冲突,“大国政治悲剧”难以避免。[2]

本文认为,将大国崛起时的战争与冲突归因于主权国家体系或国际政治的无政府状态,并进而以国际政治的无政府状态预测大国崛起的“悲剧”,显然具有误导性,这过于“简约”。主权国家体系(威斯特伐利亚体系)与大国崛起的“悲剧”是否存在必然联系,不是一个简单的理论演绎或理论抽象,而是一个实证问题。具体地说,主权国家体系不是一个抽象的概念,而是含有丰富历史内容及边界的规范结构,在不同的历史背景和规范结构下,大国崛起的路径将截然不同,战争与冲突并非大国崛起的宿命。

一、主权国家体系、殖民体系与后殖民体系

1648年和约被广泛认为开启了现代国际关系,也是主权国家体系诞生的标志。波切尔(David Boucher)提出,和约“正式承认了欧洲现代国家体系并为其奠定了基础”,“确认了诸多国家行为体的正式平等地位和合法性,同时将均势原则确认为阻止霸权的机制”。霍尔斯蒂(Kal Holsti)也指出,“和约使得主权观念合法化,王朝不再受到等级控制而获得自主。它创造了一个可以让欧洲政治维持碎片化的架构。”摩根索宣称,和约“……使得主权国家成为现代国家体系的基石”,“国际法规则得以牢固确立”。斯普鲁特(Hendrik Spruyt)宣称,和约“正式承认了主权国家体系”。扎切尔(Mark Zacher)则认为,“1648年的威斯特伐利亚和约承认了国家在其疆界内的最高权威或主权,终结了教会的跨国政治权威。”[3]

近年来,上述观点正日益受到质疑。有学者指出,和约并没有确立国家主权原则,也没有由此创立一个基于主权国家的“威斯特伐利亚体系”。[4] 奥珊德(Andreas Osiander)通过对三十年战争及和约内容的详细分析,认为和约并没有确认任何国家的主权,更没有确立主权原则。针对被学者们视为国家主权原则获得明确确认的荷兰及瑞士独立,奥珊德指出,荷兰的独立是在1648年1月荷兰与西班牙国王签署的《明斯特和约》中确定的,但该和约不是1648年10月签署的和约的一部分。换言之,荷兰的独立在和约签署前已经获得确认。至于瑞士,早在和约签署前,瑞士也已经事实上获得了相对于神圣罗马帝国的完全独立,若不是瑞士一个稍晚加入的州希望在和会上进一步确认其独立,瑞士甚至根本不想与和会发生任何关系。奥珊德还特别分析了神圣罗马帝国内各邦、自由城市的独立问题,指出尽管和约规定了诸侯邦、自由城市的实际领土管辖权以及对外结盟权利,但这并不意味着他们就获得了主权地位,因为根据和约,这一结盟权不能用来损害皇帝或帝国及其公共安全,而且1648年后欧洲其他行为体也并没有承认他们的主权地位。[5]

奥珊德的批评细致入微,但过于苛刻。尽管从技术角度看,荷兰、瑞士的独立与和约的关系或许还可斟酌,但不可忽视的一个总体图景是,经过三十年战争及和约,中世纪以来的罗马教皇神权统治体制的世界主权论被正式抛弃,承认了新教与天主教享有同等权利,也为世俗国家的君主或国王行使境内的最高统治权(主权的一个重要标志)扫除了法律障碍。而且,神圣罗马帝国皇帝的权力被进一步削弱,加剧了帝国境内的诸侯“割据”局面。此后,越来越多的中央集权式的民族国家,如荷兰、瑞士、法国、瑞典、英国、西班牙等,成为欧洲国际关系中的独立乃至主要行为体,对内行使最高统治权,对外享有结盟、宣战、缔约等独立权与平等权。从这个意义上说,1648年的威斯特伐利亚和约实际上开启了欧洲主权国家体系的新时代。

不过,这一“主权国家体系”与其当代含义有很大不同。自16世纪以来,经过博丹、格老秀斯、霍布斯等人的阐释,主权概念已经具有“对内最高统治权”和“对外独立权及平等权”两大基本含义。但由于直至一战以前,战争一直都被视为执行一国对外政策的合法政策工具,以武力获取领土以及征服非但未被视为非法,相反在某种意义上还被视为一国拥有主权的显著标志。因而,在对外关系方面,这一主权观念更多是强调一国不受外来约束,必要时以武力开疆拓土的能力,而不是基于主权平等原则对他国主权的尊重。

从地理空间角度看,此时的主权国家概念仅限于欧洲一些大国,即便是德意志神圣罗马帝国境内的诸侯邦也不能被视为具有完全主权的国家。至于欧洲之外的广大地区,则完全被排除在主权资格之外,它们反而是欧洲大国行使主权的对象及检验主权能力的场所。[6]

几个世纪以来,欧洲国家先后以宗教及文明标准,将欧洲以外的世界视为可以合法占领(occupation)及征服(conquest)的囊中之物。甚至在威斯特伐利亚体系开启前的一个多世纪,即所谓的地理大发现时代,开欧洲近代海外殖民风气之先的葡萄牙和西班牙就曾在罗马教皇的鼓励下,对新世界的“异教徒”进行征服,对其领土进行瓜分。1452年,罗马教皇尼古拉斯五世授权葡萄牙国王阿方索,令其享有进攻、征服、臣服撒拉孙人、异教徒以及所有基督敌人的权利。1493年,教皇亚历山大六世向西班牙国王及王后颁发诏书,正式确立基督教对新世界的统治权,要求征服土著居民及其领土,并将所有新发现或尚待发现的土地的征服和统治权分别授予西班牙和葡萄牙。1495年,英国国王亨利七世也授权约翰·考伯特及其三个儿子探寻并发现世界上任何被异教徒占有的岛屿、国家或区域,令其加以征服、占领并纳入国王统治之下。[7] 他们将这些占领或征服的目标大致分为两类:无主地和可征服的领地。所谓无主地,主要是指美洲大陆、澳大利亚以及一些土著人居住的岛屿。欧洲法学家及神学家认为,由于这些土著居民没有在其居住地区建立起有效的政治组织,也没有对其土地进行有效的利用,因而不能认为这些土著对居住地区拥有主权,这些地区属于“无主地”,欧洲人可以合法占领。再后来,特别是欧洲进入了所谓的威斯特伐利亚主权国家体系后,它们进一步将目光投向非洲、亚洲等已经拥有政治或政府组织形式、达到较高“文明阶段”的广大地区。在欧洲列强眼中,虽然这些地区不属于“无主地”,但由于它们依然没有达到欧洲的文明标准,不是“国际社会的大家庭”成员,因而其土地可以被视为征服和割让对象。[8] 正是以宗教和文明标准为借口,欧洲国家不仅“发现”和“占领”了美洲新大陆及澳大利亚、新西兰等广大地区,而且在非洲、亚洲掀起了一轮又一轮的殖民狂潮,建立起庞大的殖民体系。

显然,这一时期的威斯特伐利亚体系(主权国家体系),并不是当代理解的主权国家平等、独立的国际体系;相反,它是一个欧洲国家向外部扩张、占领、征服的不平等体系。它是欧洲国家消灭土著民族、占有其土地,征服“落后民族”、割让、吞并其领土的殖民体系,也是一种基于种族优越论、以武力夺取“落后民族”领土的欧洲列强主权体系。换言之,它是一个奉行丛林法则、弱肉强食的不平等的殖民体系。

从时间上看,这一殖民体系始于地理大发现,直至第一次世界大战结束开始走向没落,而其消亡则迟至20世纪五六十年代的亚非独立浪潮。该体系的最大特征并不是国际关系学者宣称的“主权独立”,而是其不平等性和暴力性。它只承认欧洲国家(特别是欧洲大国)的领土主权,其余国家和地区则是殖民和征服的对象。它不仅不反对以武力夺取他国领土,相反还将这一能力视为国家拥有主权的重要指标。它隐含了这一推论:一个欧洲国家如果不能在欧洲之外以武力“开疆拓土”,那么其主权能力就要大打折扣。

随着殖民体系在二战后的最终瓦解,国际体系进入了后殖民体系时代。在后殖民体系时代,主权原则真正覆盖全球,国际体系不再是一些国家拥有主权,另一些国家被剥夺主权的不平等体系。《联合国宪章》第二条明确规定,各成员国主权平等是联合国赖以成立的基本原则。其次,以武力夺取他国领土被明确禁止,行使主权不再意味着对“落后地区”或“弱小民族”的征服,而是对任何此种企图的“自卫”或在联合国授权下的集体防卫。《联合国宪章》第二条规定:各会员国应以和平方法解决其国际争端,俾免危及国际和平、安全及正义;各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力,或以与联合国宗旨不符之任何其他方法,侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。第五十一条规定,联合国任何会员国受到武力攻击时,在安理会采取必要行动以维持国际和平及安全前,本宪章不得认为禁止行使单独或集体自卫之自然权利。[9] 相对而言,这一体系至少在形式上确立了主权平等和独立,也明确废除了殖民掠夺和战争、并对武力使用施加了严格限制。

综上所述,西方国际关系理论所描绘的威斯特伐利亚体系或主权国家体系,实际上涵盖了两个前后相继的次级体系:殖民体系和后殖民体系,尽管前者在时间起点上早于威斯特伐利亚体系。前者从地理大发现直至二战结束后,后者则自殖民体系瓦解后直至当今。前者的最大特征是不平等性和暴力性;后者则是主权独立与平等原则真正涵盖全球的体系。西方国际关系理论将这两个阶段以威斯特伐利亚体系或主权国家体系统称,实际上掩盖、模糊了其中存在的重大差异。

二、殖民体系与大国崛起

殖民体系是一个不平等、充满暴力的等级体系,也是将殖民掠夺与征服视为大国行使主权题中应有之义的弱肉强食体系。居于金字塔之上的是拥有巨大暴力能力和殖民能力的欧洲列强,居于金字塔中间的则是较弱一等的欧洲国家以及拥有主权或半主权的亚洲和非洲国家,居于金字塔底层的则是完全丧失主权的亚非拉被征服、掠夺和占领的“落后民族”和“野蛮地区”。

这一体系下,大国的崛起与殖民掠夺密不可分,殖民掠夺在某种意义上甚至是大国崛起的必由之路。它往往以两种方式进行:一是欧洲列强对非欧洲地区的殖民征服和掠夺;二是欧洲列强之间因殖民矛盾而发生的殖民争夺或争霸战争。

历史上的葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国等欧洲列强的崛起之路无不伴随着海外殖民与扩张,伴随着对美洲、非洲和亚洲人民敲骨吸髓般的掠夺与剥削。最早崛起的葡萄牙和西班牙是新大陆的发现者和近代殖民主义的开拓者。如同有学者一针见血地指出的,美洲对欧洲和资本主义的崛起具有重要意义。自1492年第一次与美洲进行接触之后,“立刻开始了一个爆炸式的、大规模的对美洲国家和文明的毁坏,对贵金属的掠夺,对当地劳动力的剥削,以及欧洲人对美洲土地的占有。”[10] 它们通过武力摧毁了印第安文明,杀戮了印第安人口,占领了它们的土地。与此同时,西班牙和葡萄牙人还从美洲攫取了巨额的黄金、白银。据不完全统计,1561—1580年间,全世界生产的白银有约85%来自美洲。从地理大发现到1640年间,至少有180吨黄金和17000吨白银被运往欧洲,而真实的数据可能至少是这一数量的一倍。此外,欧洲人从美洲的奴隶种植园及非洲奴隶贸易中也聚敛了巨额财富。[11] 除了抢占了美洲新大陆,它们还将触角延伸到亚洲沿海地区,建立起横跨大西洋和太平洋的庞大殖民帝国。后起者荷兰、法国和英国如法炮制,也在美洲、亚洲和非洲建立起殖民帝国。特别是英国,通过十七至十九世纪一系列的殖民征服和殖民战争,建立起一个覆盖全球的日不落殖民帝国,占领了地球陆地面积的1/3,统治了全球人口的近1/3。广大的海外殖民地,不仅为欧洲列强的崛起提供了可供掠夺的资源(如葡萄牙、西班牙在美洲掠夺了大量的贵金属)和廉价的劳动力(非洲黑奴和亚洲苦力),为其国内日益增长的人口拓展了新的“生存空间”,还为其商品找到了广阔的外部市场,弥补了国内市场的不足,刺激了国内工业的发展。英国19世纪著名的殖民理论家威克菲尔德(Edward Gibbon Wakefield)就指出,由于工业经济体系的内在逻辑,仅靠自由贸易,英国的工业将难以为继,英国必须进行海外殖民才能维持经济增长和繁荣,才能避免国内的经济危机和社会动乱。[12] 美国学者布劳特甚至认为,西方世界的崛起在很大程度上源于地理大发现后对美洲、非洲和亚洲人民的残酷殖民掠夺与盘剥,是殖民地人民的累累白骨和美洲等地的贵金属及种植园造就了西方世界的整体崛起。[13]

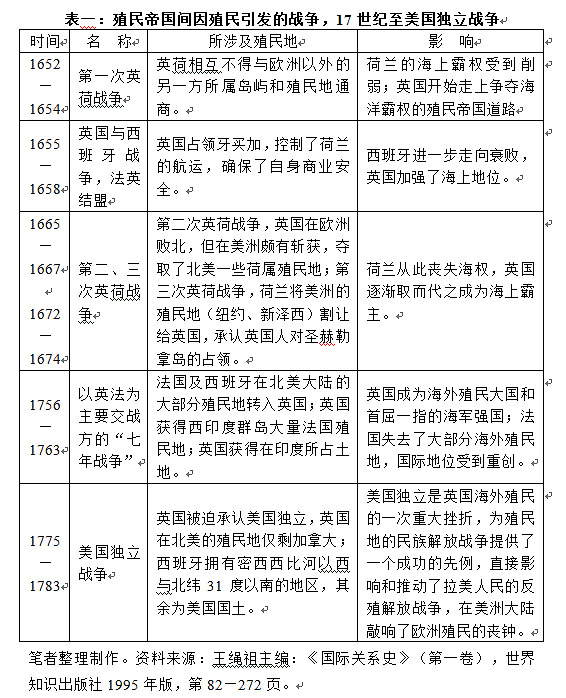

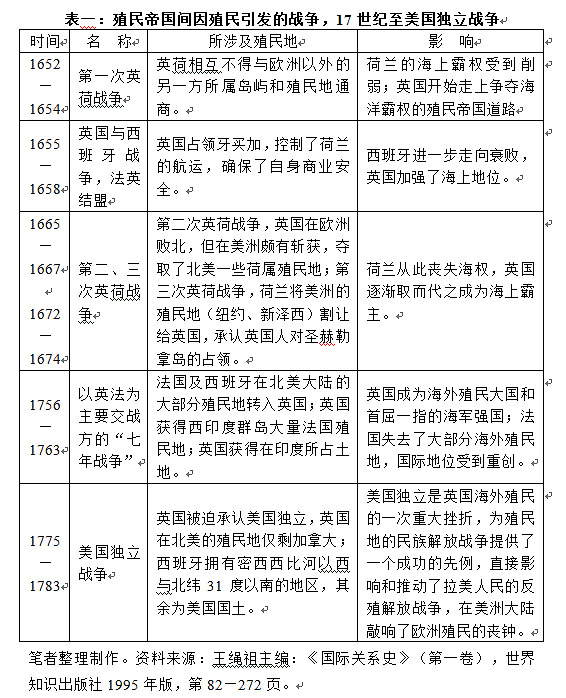

随着一批批欧洲国家加入海外殖民饕餮盛宴,它们在征服掠夺亚非弱小、落后民族的同时,彼此之间因不可调和的殖民矛盾和殖民争夺而时常兵戎相见,战争频仍。如表一所示,通过一系列殖民战争,欧洲传统的殖民大国西班牙、荷兰和法国先后被英国打败,被迫将大片殖民地割让给英国。英国成为这一系列殖民战争(除了美国独立战争)的最大赢家,占有了大片殖民地和重要的海上交通线,建立了一个日不落帝国。也正因为这些战争,老牌殖民大国西班牙、荷兰逐渐走向衰败,潜在挑战者法国也遭受重大挫败。英国取代西班牙、荷兰成为海外殖民大国,并逐渐获得了海上霸权地位。换言之,英国崛起为世界性大国和海上霸权国与殖民战争密不可分。

到19世纪末,随着德国、日本等的崛起,越来越多的国家加入到殖民瓜分的行列,要求分享“阳光下的地盘”。它不仅引发了19世纪末帝国主义在非洲和亚洲的瓜分狂潮,也间接导致了第一次世界大战的爆发。毕竟,可供殖民掠夺的土地越来越少,而参与殖民争夺的国家及其殖民欲求却日益上升,不可避免地导致后起大国与既有殖民大国的矛盾与冲突,最终兵戎相见。殖民战争和争霸战争是殖民体系内在逻辑的延伸和大国崛起的必然产物。

即便美国的崛起被认为总体上是和平的,但事实上也与殖民战争和争霸战争有着不解之缘。尽管美国在其崛起过程中没有从事大规模海外殖民扩张和殖民掠夺,但通过对境内土著印第安人的杀戮和驱逐以及狂飙突进式的“西进运动”,美国占有了与其人口极不相称、令其他欧洲帝国相形见绌、具有洲际规模的广袤国土。换言之,美国是通过国内殖民替代了海外殖民,走上崛起之路的。而且,在世纪之交,美国与没落的西班牙爆发了一场小规模的战争,占有了西班牙在古巴、波多黎各和菲律宾的殖民地,向欧洲老牌殖民帝国展示了肌肉,并通过参加两次世界大战而崛起为全球性大国。

不过,这一殖民体系也孕育了促使其自身最终走向灭亡的种子。首先是地理空间的限度。殖民体系的逻辑前提是有足够的地理空间可供大国殖民和掠夺。然而,随着欧洲国家经过几个世纪持续不断的占有和殖民,地球上的“无主地”和落后地区已经被占领和瓜分殆尽,不再有新的“无主地”或“落后地区”可供欧洲殖民和瓜分。殖民体系面临无地可殖的尴尬境地。这种基于对土地及其人口的物理占领的体系受到地球物理空间的限制。[14]

其次是主权规范的普及。西方国家全球殖民的过程,也是主权规范由欧洲向全球扩散的过程。欧洲列强通过发现、占有和建立殖民地,来印证和强化其主权意识和主权地位,但同时也唤醒了亚非拉被掠夺和被剥削地区人民的主权和民族国家意识,极大促进了主权规范的拓展。当亚非拉国家人民通过艰苦卓绝的斗争和努力,在国内事务和国际事务中获得行使主权的能力时,主权就不再是少数西方国家的特权,而逐渐成为全球性规范,也成为亚非拉国家反对西方列强掠夺、侵略和干预的利器。主权规范的普及,从根本上动摇了殖民体系的根基和合法性,消解了西方国家以文明标准构建的主权等级体系,破除了“先进与落后”、“文明与野蛮”的殖民神话。[15]

最后,20世纪的两次世界大战是殖民体系最终走向灭亡的加速器。这两场造成上亿人口死亡的世界大战,不仅给人类带来了前所未有的浩劫和灾难,使殖民国家陷入道德破产,无法再以文明传播者或文明标准制定者自居,同时也极大削弱了它们对亚非拉广大殖民地的控制能力,促进了亚非拉人民的觉醒,唤醒了它们的主权意识,加快了殖民体系的没落和最终的灭亡。

三、后殖民体系与大国崛起

如前所述,后殖民体系是一个主权规范在全球普及,各国至少在国际法意义上获得主权独立与平等的主权国家体系。它明确将殖民战争和殖民掠夺视为非法,并将国家单独及集体自卫权之外的武力使用权威由单个国家收归联合国安理会这一集体安全机制。在这一体系中,出现了防止大国通过武力实现崛起的三重保障。首先,规范保障。主权规范得到公认和全球普及。主权不再是少数西方大国的特权,而是不论大小、强弱之所有国家的普遍身份和权利。尽管冷战结束后,在一些西方国家出现了超越、弱化主权观念的声音和现象,但在广大的亚非拉发展中国家,主权意识不是淡化了,而是强化了。在这一规范体系下,即便是打着人道主义旗号的军事干预,在没有联合国安理会的授权下也不具有国际合法性。因而,很难想象一国会公然挑战主权规范,进行以开疆拓土为目的的军事入侵和占领。其次,国际法保障。《联合国宪章》规定了所有成员国主权一律平等的原则,并明确规定除自卫及安理会授权的战争外,所有其他类型的战争都为非法。在此,除了自卫外,战争不再是单个国家可以自行其是的自由度量,而是联合国安理会这一集体安全机制的集体裁决。最后,制度保障。通过联合国安理会这一集体安全机制,任何战争行为都必须获得安理会五常的集体同意或默认。而一旦发生侵略行为,通过安理会的授权,入侵者将面临国际社会的集体制裁,包括武力的行使。虽然这一集体安全机制在冷战时期因美苏之间的尖锐对立,其作用大打折扣,在冷战后也因人道主义干预问题而饱受诟病,但总的来说,它在制止侵略和限制使用武力方面,取得了相当大的成功。

此外,由于主权规范普及和与之相伴随的民族主义的觉醒和复兴,使得历史上的征服战争变得极为困难甚至难以想象,因为任何征服和入侵必然遭到民族主义的誓死抵抗,军事入侵和占领的成本大大提升了;而军事技术革新、特别是核武器的出现,使得任何大规模战争、特别是大国之间的霸权战争,变得几乎不可能。因为这无异于自杀。

与先前的殖民体系相比,在这一主权平等的后殖民体系下,后起大国很难指望通过殖民掠夺或武力开疆拓土实现崛起,只能依靠内部发展及和平的对外贸易。在这一体系规范下,大国崛起出现了一些值得注意的新模式:贸易国的兴起[16] 以及大国门槛的提高。在殖民体系下,由于海外殖民掠夺可以有效弥补国内资源和财富的不足,同时排他性的殖民地在一定程度上补充了国内市场的狭小,因而像诸如西班牙、荷兰、英国等国土狭小、人口规模不大的国家,都可以通过强取豪夺、开疆拓土而崛起为全球性大国。在后殖民体系下,尽管海外贸易可以弥补一国国内市场的不足,但上述国家显然已被注定无法崛起为全球性大国。只有那些具有广袤国土面积、拥有可观人口规模(在人口爆炸的今天,这意味着要拥有约一亿左右的人口)的洲级大国或巨型国家才可能成为拥有全球性影响的大国,大国的门槛大大提高了。

另一方面,由于不能开疆拓土,大国崛起更多地依靠内部建设及自由贸易来积聚财富,这为贸易国的兴起创造了条件。尽管英国古典经济学家斯密等人早在18世纪就意识到自由贸易对财富增长的重要性,并鼓吹建立一个基于自由贸易之上的“非正式帝国”,而不是建立排他性的殖民地,[17] 但在殖民体系下,自由贸易受到排他性殖民地的顽强阻击,并不能得到真正的落实。当二战临近结束、欧洲老牌殖民大国已经被战争严重削弱时,以美国为首的同盟国开始为战后的国际经济秩序谋划,最终签署了基于自由贸易原则的关税及贸易总协定,为自由贸易的实施提供了国际法依据,也为贸易国的兴起创造了有利的外部条件。虽然由于冷战开始阻挠了东西方贸易,但在西方国家内部,自由贸易原则基本上得到贯彻执行;而随着冷战在20世纪90年代的结束,自由贸易原则真正在全球得到贯彻。德国、日本在二战后的崛起某种意义上正是贸易国的崛起。而中国、印度、巴西等新兴大国的群体性崛起,也受益于自由贸易,一定程度上也属于贸易国的崛起。中印等新兴大国通过对内改革、对外开放,通过本国人民的辛勤与汗水,通过融入国际贸易体系“为世界打工”成为“世界的工厂”和“世界的办公室”而逐渐走上崛起之路。特别是中国,经过30年的改革开放,不仅国内生产总值(GDP)跃居世界第二,而且由一个封闭的经济体系一跃而成为高度依赖对外贸易的全球贸易大国。2012年,中国贸易总额仅比美国少156.4亿美元,达38,667亿美元,居世界第二,中国对外贸易的依存度为47%。中国已是亚太诸多国家的第一大贸易伙伴,是亚洲乃至世界经济增长的最主要引擎之一。[18]

后殖民体系为非西方世界的和平崛起提供了更大的可能性。在殖民体系下,西方世界凭借其坚船利炮和技术优势,将非西方世界变成其可以肆意妄为的“自家菜园”。西方世界的每一次重大技术革新,特别是军事技术的革新,都会激起西方世界新一轮殖民和瓜分的狂潮,给非西方世界带来更大的灾难和痛苦,把他们推向更深的殖民深渊和穷困潦倒境地。在后殖民体系下,技术进步除了增加军事威慑力外,更多地是用于和平目的,用于创造商机和改进普通民众的生活,用于增加一国的财富。而即便是军事威慑能力的增加,也无法转化为赤裸裸的暴力侵略和殖民掠夺,甚至不能用它来打开他国的市场和商机。在此背景下,那些具有广袤面积、巨大人口规模的非西方世界,如中国、印度、巴西等,通过对内改革、对外开放,通过技术引进、模仿与创新,借助于规模经济,将最终在和平竞赛中赶上、超越无论是人口规模还是国土面积都相对狭小的传统西方强国,实现非西方世界的历史性崛起。中国、印度、巴西等新兴大国的和平崛起,已经初步展示了非西方世界在这一体系下和平崛起的可能性与前景。

后殖民体系时代也是国际制度史无前例地大发展的时期。二战结束后,联合国、关税与贸易总协定、世界银行和国际货币基金组织等关乎国际和平、国际金融与贸易稳定的国际制度先后创建起来。各国被编入一张相互依存的国际制度大网之中。这些制度的创立及演进,不仅颇为有效地维护了国际和平,也为世界经济发展作出了巨大贡献。而且,随着时间的推移和国际权力格局的演变,一些新的制度被创建起来,旧的制度也不断进行演进。如七国集团/八国集团、东盟、欧盟、亚太经合组织(APEC)、二十国集团、金砖国家的成立,以及国际货币基金组织、世界银行等现有制度的改革等。这些国际制度既为渴求发言权及国际威望的国家提供了表达自身诉求的场所,也为约束少数大国的单边行为提供了集体保障,同时还为解决国际冲突和矛盾提供了非暴力工具。[19] 某种意义上,二战后的“长和平”得益于该体系密集的国际制度网络。它与主权规范的普及和贸易国的兴起一道,为二战后大国的和平崛起提供了有利的外部环境和保障。尽管仍无法杜绝战争,但相对于殖民体系,该体系为大国的和平崛起及国际和平提供了更大的可能性。

结 论

自地理大发现以来的国际体系大致可以分为殖民体系和后殖民体系两个阶段。前者从地理大发现开始一直持续到20世纪五六十年代第三世界获得殖民解放和国家独立,后者从20世纪五六十年代延续至今。在殖民体系下,主权既是欧洲列强的特权,也是它们对欧洲以外地区“落后民族”进行野蛮殖民掠夺、占领和侵略的冠冕堂皇的借口和依据。这一体系是一部分国家享有主权、大部分国家被剥夺主权的等级体系,也是大国通过武力掠夺、殖民而实现崛起的暴力体系。在后殖民体系下,主权平等第一次在法律上得以牢固确立并在实践中得到较好的贯彻。殖民掠夺和通过武力开疆拓土被视为非法,战争也被严格地加以限制。在这一体系下,国家的崛起只能通过内修政治、外兴贸易的方式和平实现,它为贸易国的兴起以及具有广袤国土或众多人口或两者兼备的国家的和平崛起提供了较为有利的外部环境。同时,稠密的国际制度网络,也为约束大国的行为提供了更多可能性、为后起大国实现其抱负和提升国际威望提供了更多的空间和场所,也为大国国际威望等级的调整提供了制度化工具,从而更有利于大国在体系内的和平崛起。德国、日本在二战后作为经济巨人的崛起以及中国、印度等新兴大国在新世纪的群体性崛起,部分证明了后殖民体系的弹性及该体系下大国和平崛起的可能性,也预示着中国、印度等新兴大国与既有大国继续和平共处的可能前景。

本文认为,将大国崛起时的战争与冲突归因于主权国家体系或国际政治的无政府状态,并进而以国际政治的无政府状态预测大国崛起的“悲剧”,显然具有误导性,这过于“简约”。主权国家体系(威斯特伐利亚体系)与大国崛起的“悲剧”是否存在必然联系,不是一个简单的理论演绎或理论抽象,而是一个实证问题。具体地说,主权国家体系不是一个抽象的概念,而是含有丰富历史内容及边界的规范结构,在不同的历史背景和规范结构下,大国崛起的路径将截然不同,战争与冲突并非大国崛起的宿命。

一、主权国家体系、殖民体系与后殖民体系

1648年和约被广泛认为开启了现代国际关系,也是主权国家体系诞生的标志。波切尔(David Boucher)提出,和约“正式承认了欧洲现代国家体系并为其奠定了基础”,“确认了诸多国家行为体的正式平等地位和合法性,同时将均势原则确认为阻止霸权的机制”。霍尔斯蒂(Kal Holsti)也指出,“和约使得主权观念合法化,王朝不再受到等级控制而获得自主。它创造了一个可以让欧洲政治维持碎片化的架构。”摩根索宣称,和约“……使得主权国家成为现代国家体系的基石”,“国际法规则得以牢固确立”。斯普鲁特(Hendrik Spruyt)宣称,和约“正式承认了主权国家体系”。扎切尔(Mark Zacher)则认为,“1648年的威斯特伐利亚和约承认了国家在其疆界内的最高权威或主权,终结了教会的跨国政治权威。”[3]

近年来,上述观点正日益受到质疑。有学者指出,和约并没有确立国家主权原则,也没有由此创立一个基于主权国家的“威斯特伐利亚体系”。[4] 奥珊德(Andreas Osiander)通过对三十年战争及和约内容的详细分析,认为和约并没有确认任何国家的主权,更没有确立主权原则。针对被学者们视为国家主权原则获得明确确认的荷兰及瑞士独立,奥珊德指出,荷兰的独立是在1648年1月荷兰与西班牙国王签署的《明斯特和约》中确定的,但该和约不是1648年10月签署的和约的一部分。换言之,荷兰的独立在和约签署前已经获得确认。至于瑞士,早在和约签署前,瑞士也已经事实上获得了相对于神圣罗马帝国的完全独立,若不是瑞士一个稍晚加入的州希望在和会上进一步确认其独立,瑞士甚至根本不想与和会发生任何关系。奥珊德还特别分析了神圣罗马帝国内各邦、自由城市的独立问题,指出尽管和约规定了诸侯邦、自由城市的实际领土管辖权以及对外结盟权利,但这并不意味着他们就获得了主权地位,因为根据和约,这一结盟权不能用来损害皇帝或帝国及其公共安全,而且1648年后欧洲其他行为体也并没有承认他们的主权地位。[5]

奥珊德的批评细致入微,但过于苛刻。尽管从技术角度看,荷兰、瑞士的独立与和约的关系或许还可斟酌,但不可忽视的一个总体图景是,经过三十年战争及和约,中世纪以来的罗马教皇神权统治体制的世界主权论被正式抛弃,承认了新教与天主教享有同等权利,也为世俗国家的君主或国王行使境内的最高统治权(主权的一个重要标志)扫除了法律障碍。而且,神圣罗马帝国皇帝的权力被进一步削弱,加剧了帝国境内的诸侯“割据”局面。此后,越来越多的中央集权式的民族国家,如荷兰、瑞士、法国、瑞典、英国、西班牙等,成为欧洲国际关系中的独立乃至主要行为体,对内行使最高统治权,对外享有结盟、宣战、缔约等独立权与平等权。从这个意义上说,1648年的威斯特伐利亚和约实际上开启了欧洲主权国家体系的新时代。

不过,这一“主权国家体系”与其当代含义有很大不同。自16世纪以来,经过博丹、格老秀斯、霍布斯等人的阐释,主权概念已经具有“对内最高统治权”和“对外独立权及平等权”两大基本含义。但由于直至一战以前,战争一直都被视为执行一国对外政策的合法政策工具,以武力获取领土以及征服非但未被视为非法,相反在某种意义上还被视为一国拥有主权的显著标志。因而,在对外关系方面,这一主权观念更多是强调一国不受外来约束,必要时以武力开疆拓土的能力,而不是基于主权平等原则对他国主权的尊重。

从地理空间角度看,此时的主权国家概念仅限于欧洲一些大国,即便是德意志神圣罗马帝国境内的诸侯邦也不能被视为具有完全主权的国家。至于欧洲之外的广大地区,则完全被排除在主权资格之外,它们反而是欧洲大国行使主权的对象及检验主权能力的场所。[6]

几个世纪以来,欧洲国家先后以宗教及文明标准,将欧洲以外的世界视为可以合法占领(occupation)及征服(conquest)的囊中之物。甚至在威斯特伐利亚体系开启前的一个多世纪,即所谓的地理大发现时代,开欧洲近代海外殖民风气之先的葡萄牙和西班牙就曾在罗马教皇的鼓励下,对新世界的“异教徒”进行征服,对其领土进行瓜分。1452年,罗马教皇尼古拉斯五世授权葡萄牙国王阿方索,令其享有进攻、征服、臣服撒拉孙人、异教徒以及所有基督敌人的权利。1493年,教皇亚历山大六世向西班牙国王及王后颁发诏书,正式确立基督教对新世界的统治权,要求征服土著居民及其领土,并将所有新发现或尚待发现的土地的征服和统治权分别授予西班牙和葡萄牙。1495年,英国国王亨利七世也授权约翰·考伯特及其三个儿子探寻并发现世界上任何被异教徒占有的岛屿、国家或区域,令其加以征服、占领并纳入国王统治之下。[7] 他们将这些占领或征服的目标大致分为两类:无主地和可征服的领地。所谓无主地,主要是指美洲大陆、澳大利亚以及一些土著人居住的岛屿。欧洲法学家及神学家认为,由于这些土著居民没有在其居住地区建立起有效的政治组织,也没有对其土地进行有效的利用,因而不能认为这些土著对居住地区拥有主权,这些地区属于“无主地”,欧洲人可以合法占领。再后来,特别是欧洲进入了所谓的威斯特伐利亚主权国家体系后,它们进一步将目光投向非洲、亚洲等已经拥有政治或政府组织形式、达到较高“文明阶段”的广大地区。在欧洲列强眼中,虽然这些地区不属于“无主地”,但由于它们依然没有达到欧洲的文明标准,不是“国际社会的大家庭”成员,因而其土地可以被视为征服和割让对象。[8] 正是以宗教和文明标准为借口,欧洲国家不仅“发现”和“占领”了美洲新大陆及澳大利亚、新西兰等广大地区,而且在非洲、亚洲掀起了一轮又一轮的殖民狂潮,建立起庞大的殖民体系。

显然,这一时期的威斯特伐利亚体系(主权国家体系),并不是当代理解的主权国家平等、独立的国际体系;相反,它是一个欧洲国家向外部扩张、占领、征服的不平等体系。它是欧洲国家消灭土著民族、占有其土地,征服“落后民族”、割让、吞并其领土的殖民体系,也是一种基于种族优越论、以武力夺取“落后民族”领土的欧洲列强主权体系。换言之,它是一个奉行丛林法则、弱肉强食的不平等的殖民体系。

从时间上看,这一殖民体系始于地理大发现,直至第一次世界大战结束开始走向没落,而其消亡则迟至20世纪五六十年代的亚非独立浪潮。该体系的最大特征并不是国际关系学者宣称的“主权独立”,而是其不平等性和暴力性。它只承认欧洲国家(特别是欧洲大国)的领土主权,其余国家和地区则是殖民和征服的对象。它不仅不反对以武力夺取他国领土,相反还将这一能力视为国家拥有主权的重要指标。它隐含了这一推论:一个欧洲国家如果不能在欧洲之外以武力“开疆拓土”,那么其主权能力就要大打折扣。

随着殖民体系在二战后的最终瓦解,国际体系进入了后殖民体系时代。在后殖民体系时代,主权原则真正覆盖全球,国际体系不再是一些国家拥有主权,另一些国家被剥夺主权的不平等体系。《联合国宪章》第二条明确规定,各成员国主权平等是联合国赖以成立的基本原则。其次,以武力夺取他国领土被明确禁止,行使主权不再意味着对“落后地区”或“弱小民族”的征服,而是对任何此种企图的“自卫”或在联合国授权下的集体防卫。《联合国宪章》第二条规定:各会员国应以和平方法解决其国际争端,俾免危及国际和平、安全及正义;各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力,或以与联合国宗旨不符之任何其他方法,侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。第五十一条规定,联合国任何会员国受到武力攻击时,在安理会采取必要行动以维持国际和平及安全前,本宪章不得认为禁止行使单独或集体自卫之自然权利。[9] 相对而言,这一体系至少在形式上确立了主权平等和独立,也明确废除了殖民掠夺和战争、并对武力使用施加了严格限制。

综上所述,西方国际关系理论所描绘的威斯特伐利亚体系或主权国家体系,实际上涵盖了两个前后相继的次级体系:殖民体系和后殖民体系,尽管前者在时间起点上早于威斯特伐利亚体系。前者从地理大发现直至二战结束后,后者则自殖民体系瓦解后直至当今。前者的最大特征是不平等性和暴力性;后者则是主权独立与平等原则真正涵盖全球的体系。西方国际关系理论将这两个阶段以威斯特伐利亚体系或主权国家体系统称,实际上掩盖、模糊了其中存在的重大差异。

二、殖民体系与大国崛起

殖民体系是一个不平等、充满暴力的等级体系,也是将殖民掠夺与征服视为大国行使主权题中应有之义的弱肉强食体系。居于金字塔之上的是拥有巨大暴力能力和殖民能力的欧洲列强,居于金字塔中间的则是较弱一等的欧洲国家以及拥有主权或半主权的亚洲和非洲国家,居于金字塔底层的则是完全丧失主权的亚非拉被征服、掠夺和占领的“落后民族”和“野蛮地区”。

这一体系下,大国的崛起与殖民掠夺密不可分,殖民掠夺在某种意义上甚至是大国崛起的必由之路。它往往以两种方式进行:一是欧洲列强对非欧洲地区的殖民征服和掠夺;二是欧洲列强之间因殖民矛盾而发生的殖民争夺或争霸战争。

历史上的葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国等欧洲列强的崛起之路无不伴随着海外殖民与扩张,伴随着对美洲、非洲和亚洲人民敲骨吸髓般的掠夺与剥削。最早崛起的葡萄牙和西班牙是新大陆的发现者和近代殖民主义的开拓者。如同有学者一针见血地指出的,美洲对欧洲和资本主义的崛起具有重要意义。自1492年第一次与美洲进行接触之后,“立刻开始了一个爆炸式的、大规模的对美洲国家和文明的毁坏,对贵金属的掠夺,对当地劳动力的剥削,以及欧洲人对美洲土地的占有。”[10] 它们通过武力摧毁了印第安文明,杀戮了印第安人口,占领了它们的土地。与此同时,西班牙和葡萄牙人还从美洲攫取了巨额的黄金、白银。据不完全统计,1561—1580年间,全世界生产的白银有约85%来自美洲。从地理大发现到1640年间,至少有180吨黄金和17000吨白银被运往欧洲,而真实的数据可能至少是这一数量的一倍。此外,欧洲人从美洲的奴隶种植园及非洲奴隶贸易中也聚敛了巨额财富。[11] 除了抢占了美洲新大陆,它们还将触角延伸到亚洲沿海地区,建立起横跨大西洋和太平洋的庞大殖民帝国。后起者荷兰、法国和英国如法炮制,也在美洲、亚洲和非洲建立起殖民帝国。特别是英国,通过十七至十九世纪一系列的殖民征服和殖民战争,建立起一个覆盖全球的日不落殖民帝国,占领了地球陆地面积的1/3,统治了全球人口的近1/3。广大的海外殖民地,不仅为欧洲列强的崛起提供了可供掠夺的资源(如葡萄牙、西班牙在美洲掠夺了大量的贵金属)和廉价的劳动力(非洲黑奴和亚洲苦力),为其国内日益增长的人口拓展了新的“生存空间”,还为其商品找到了广阔的外部市场,弥补了国内市场的不足,刺激了国内工业的发展。英国19世纪著名的殖民理论家威克菲尔德(Edward Gibbon Wakefield)就指出,由于工业经济体系的内在逻辑,仅靠自由贸易,英国的工业将难以为继,英国必须进行海外殖民才能维持经济增长和繁荣,才能避免国内的经济危机和社会动乱。[12] 美国学者布劳特甚至认为,西方世界的崛起在很大程度上源于地理大发现后对美洲、非洲和亚洲人民的残酷殖民掠夺与盘剥,是殖民地人民的累累白骨和美洲等地的贵金属及种植园造就了西方世界的整体崛起。[13]

随着一批批欧洲国家加入海外殖民饕餮盛宴,它们在征服掠夺亚非弱小、落后民族的同时,彼此之间因不可调和的殖民矛盾和殖民争夺而时常兵戎相见,战争频仍。如表一所示,通过一系列殖民战争,欧洲传统的殖民大国西班牙、荷兰和法国先后被英国打败,被迫将大片殖民地割让给英国。英国成为这一系列殖民战争(除了美国独立战争)的最大赢家,占有了大片殖民地和重要的海上交通线,建立了一个日不落帝国。也正因为这些战争,老牌殖民大国西班牙、荷兰逐渐走向衰败,潜在挑战者法国也遭受重大挫败。英国取代西班牙、荷兰成为海外殖民大国,并逐渐获得了海上霸权地位。换言之,英国崛起为世界性大国和海上霸权国与殖民战争密不可分。

到19世纪末,随着德国、日本等的崛起,越来越多的国家加入到殖民瓜分的行列,要求分享“阳光下的地盘”。它不仅引发了19世纪末帝国主义在非洲和亚洲的瓜分狂潮,也间接导致了第一次世界大战的爆发。毕竟,可供殖民掠夺的土地越来越少,而参与殖民争夺的国家及其殖民欲求却日益上升,不可避免地导致后起大国与既有殖民大国的矛盾与冲突,最终兵戎相见。殖民战争和争霸战争是殖民体系内在逻辑的延伸和大国崛起的必然产物。

即便美国的崛起被认为总体上是和平的,但事实上也与殖民战争和争霸战争有着不解之缘。尽管美国在其崛起过程中没有从事大规模海外殖民扩张和殖民掠夺,但通过对境内土著印第安人的杀戮和驱逐以及狂飙突进式的“西进运动”,美国占有了与其人口极不相称、令其他欧洲帝国相形见绌、具有洲际规模的广袤国土。换言之,美国是通过国内殖民替代了海外殖民,走上崛起之路的。而且,在世纪之交,美国与没落的西班牙爆发了一场小规模的战争,占有了西班牙在古巴、波多黎各和菲律宾的殖民地,向欧洲老牌殖民帝国展示了肌肉,并通过参加两次世界大战而崛起为全球性大国。

不过,这一殖民体系也孕育了促使其自身最终走向灭亡的种子。首先是地理空间的限度。殖民体系的逻辑前提是有足够的地理空间可供大国殖民和掠夺。然而,随着欧洲国家经过几个世纪持续不断的占有和殖民,地球上的“无主地”和落后地区已经被占领和瓜分殆尽,不再有新的“无主地”或“落后地区”可供欧洲殖民和瓜分。殖民体系面临无地可殖的尴尬境地。这种基于对土地及其人口的物理占领的体系受到地球物理空间的限制。[14]

其次是主权规范的普及。西方国家全球殖民的过程,也是主权规范由欧洲向全球扩散的过程。欧洲列强通过发现、占有和建立殖民地,来印证和强化其主权意识和主权地位,但同时也唤醒了亚非拉被掠夺和被剥削地区人民的主权和民族国家意识,极大促进了主权规范的拓展。当亚非拉国家人民通过艰苦卓绝的斗争和努力,在国内事务和国际事务中获得行使主权的能力时,主权就不再是少数西方国家的特权,而逐渐成为全球性规范,也成为亚非拉国家反对西方列强掠夺、侵略和干预的利器。主权规范的普及,从根本上动摇了殖民体系的根基和合法性,消解了西方国家以文明标准构建的主权等级体系,破除了“先进与落后”、“文明与野蛮”的殖民神话。[15]

最后,20世纪的两次世界大战是殖民体系最终走向灭亡的加速器。这两场造成上亿人口死亡的世界大战,不仅给人类带来了前所未有的浩劫和灾难,使殖民国家陷入道德破产,无法再以文明传播者或文明标准制定者自居,同时也极大削弱了它们对亚非拉广大殖民地的控制能力,促进了亚非拉人民的觉醒,唤醒了它们的主权意识,加快了殖民体系的没落和最终的灭亡。

三、后殖民体系与大国崛起

如前所述,后殖民体系是一个主权规范在全球普及,各国至少在国际法意义上获得主权独立与平等的主权国家体系。它明确将殖民战争和殖民掠夺视为非法,并将国家单独及集体自卫权之外的武力使用权威由单个国家收归联合国安理会这一集体安全机制。在这一体系中,出现了防止大国通过武力实现崛起的三重保障。首先,规范保障。主权规范得到公认和全球普及。主权不再是少数西方大国的特权,而是不论大小、强弱之所有国家的普遍身份和权利。尽管冷战结束后,在一些西方国家出现了超越、弱化主权观念的声音和现象,但在广大的亚非拉发展中国家,主权意识不是淡化了,而是强化了。在这一规范体系下,即便是打着人道主义旗号的军事干预,在没有联合国安理会的授权下也不具有国际合法性。因而,很难想象一国会公然挑战主权规范,进行以开疆拓土为目的的军事入侵和占领。其次,国际法保障。《联合国宪章》规定了所有成员国主权一律平等的原则,并明确规定除自卫及安理会授权的战争外,所有其他类型的战争都为非法。在此,除了自卫外,战争不再是单个国家可以自行其是的自由度量,而是联合国安理会这一集体安全机制的集体裁决。最后,制度保障。通过联合国安理会这一集体安全机制,任何战争行为都必须获得安理会五常的集体同意或默认。而一旦发生侵略行为,通过安理会的授权,入侵者将面临国际社会的集体制裁,包括武力的行使。虽然这一集体安全机制在冷战时期因美苏之间的尖锐对立,其作用大打折扣,在冷战后也因人道主义干预问题而饱受诟病,但总的来说,它在制止侵略和限制使用武力方面,取得了相当大的成功。

此外,由于主权规范普及和与之相伴随的民族主义的觉醒和复兴,使得历史上的征服战争变得极为困难甚至难以想象,因为任何征服和入侵必然遭到民族主义的誓死抵抗,军事入侵和占领的成本大大提升了;而军事技术革新、特别是核武器的出现,使得任何大规模战争、特别是大国之间的霸权战争,变得几乎不可能。因为这无异于自杀。

与先前的殖民体系相比,在这一主权平等的后殖民体系下,后起大国很难指望通过殖民掠夺或武力开疆拓土实现崛起,只能依靠内部发展及和平的对外贸易。在这一体系规范下,大国崛起出现了一些值得注意的新模式:贸易国的兴起[16] 以及大国门槛的提高。在殖民体系下,由于海外殖民掠夺可以有效弥补国内资源和财富的不足,同时排他性的殖民地在一定程度上补充了国内市场的狭小,因而像诸如西班牙、荷兰、英国等国土狭小、人口规模不大的国家,都可以通过强取豪夺、开疆拓土而崛起为全球性大国。在后殖民体系下,尽管海外贸易可以弥补一国国内市场的不足,但上述国家显然已被注定无法崛起为全球性大国。只有那些具有广袤国土面积、拥有可观人口规模(在人口爆炸的今天,这意味着要拥有约一亿左右的人口)的洲级大国或巨型国家才可能成为拥有全球性影响的大国,大国的门槛大大提高了。

另一方面,由于不能开疆拓土,大国崛起更多地依靠内部建设及自由贸易来积聚财富,这为贸易国的兴起创造了条件。尽管英国古典经济学家斯密等人早在18世纪就意识到自由贸易对财富增长的重要性,并鼓吹建立一个基于自由贸易之上的“非正式帝国”,而不是建立排他性的殖民地,[17] 但在殖民体系下,自由贸易受到排他性殖民地的顽强阻击,并不能得到真正的落实。当二战临近结束、欧洲老牌殖民大国已经被战争严重削弱时,以美国为首的同盟国开始为战后的国际经济秩序谋划,最终签署了基于自由贸易原则的关税及贸易总协定,为自由贸易的实施提供了国际法依据,也为贸易国的兴起创造了有利的外部条件。虽然由于冷战开始阻挠了东西方贸易,但在西方国家内部,自由贸易原则基本上得到贯彻执行;而随着冷战在20世纪90年代的结束,自由贸易原则真正在全球得到贯彻。德国、日本在二战后的崛起某种意义上正是贸易国的崛起。而中国、印度、巴西等新兴大国的群体性崛起,也受益于自由贸易,一定程度上也属于贸易国的崛起。中印等新兴大国通过对内改革、对外开放,通过本国人民的辛勤与汗水,通过融入国际贸易体系“为世界打工”成为“世界的工厂”和“世界的办公室”而逐渐走上崛起之路。特别是中国,经过30年的改革开放,不仅国内生产总值(GDP)跃居世界第二,而且由一个封闭的经济体系一跃而成为高度依赖对外贸易的全球贸易大国。2012年,中国贸易总额仅比美国少156.4亿美元,达38,667亿美元,居世界第二,中国对外贸易的依存度为47%。中国已是亚太诸多国家的第一大贸易伙伴,是亚洲乃至世界经济增长的最主要引擎之一。[18]

后殖民体系为非西方世界的和平崛起提供了更大的可能性。在殖民体系下,西方世界凭借其坚船利炮和技术优势,将非西方世界变成其可以肆意妄为的“自家菜园”。西方世界的每一次重大技术革新,特别是军事技术的革新,都会激起西方世界新一轮殖民和瓜分的狂潮,给非西方世界带来更大的灾难和痛苦,把他们推向更深的殖民深渊和穷困潦倒境地。在后殖民体系下,技术进步除了增加军事威慑力外,更多地是用于和平目的,用于创造商机和改进普通民众的生活,用于增加一国的财富。而即便是军事威慑能力的增加,也无法转化为赤裸裸的暴力侵略和殖民掠夺,甚至不能用它来打开他国的市场和商机。在此背景下,那些具有广袤面积、巨大人口规模的非西方世界,如中国、印度、巴西等,通过对内改革、对外开放,通过技术引进、模仿与创新,借助于规模经济,将最终在和平竞赛中赶上、超越无论是人口规模还是国土面积都相对狭小的传统西方强国,实现非西方世界的历史性崛起。中国、印度、巴西等新兴大国的和平崛起,已经初步展示了非西方世界在这一体系下和平崛起的可能性与前景。

后殖民体系时代也是国际制度史无前例地大发展的时期。二战结束后,联合国、关税与贸易总协定、世界银行和国际货币基金组织等关乎国际和平、国际金融与贸易稳定的国际制度先后创建起来。各国被编入一张相互依存的国际制度大网之中。这些制度的创立及演进,不仅颇为有效地维护了国际和平,也为世界经济发展作出了巨大贡献。而且,随着时间的推移和国际权力格局的演变,一些新的制度被创建起来,旧的制度也不断进行演进。如七国集团/八国集团、东盟、欧盟、亚太经合组织(APEC)、二十国集团、金砖国家的成立,以及国际货币基金组织、世界银行等现有制度的改革等。这些国际制度既为渴求发言权及国际威望的国家提供了表达自身诉求的场所,也为约束少数大国的单边行为提供了集体保障,同时还为解决国际冲突和矛盾提供了非暴力工具。[19] 某种意义上,二战后的“长和平”得益于该体系密集的国际制度网络。它与主权规范的普及和贸易国的兴起一道,为二战后大国的和平崛起提供了有利的外部环境和保障。尽管仍无法杜绝战争,但相对于殖民体系,该体系为大国的和平崛起及国际和平提供了更大的可能性。

结 论

自地理大发现以来的国际体系大致可以分为殖民体系和后殖民体系两个阶段。前者从地理大发现开始一直持续到20世纪五六十年代第三世界获得殖民解放和国家独立,后者从20世纪五六十年代延续至今。在殖民体系下,主权既是欧洲列强的特权,也是它们对欧洲以外地区“落后民族”进行野蛮殖民掠夺、占领和侵略的冠冕堂皇的借口和依据。这一体系是一部分国家享有主权、大部分国家被剥夺主权的等级体系,也是大国通过武力掠夺、殖民而实现崛起的暴力体系。在后殖民体系下,主权平等第一次在法律上得以牢固确立并在实践中得到较好的贯彻。殖民掠夺和通过武力开疆拓土被视为非法,战争也被严格地加以限制。在这一体系下,国家的崛起只能通过内修政治、外兴贸易的方式和平实现,它为贸易国的兴起以及具有广袤国土或众多人口或两者兼备的国家的和平崛起提供了较为有利的外部环境。同时,稠密的国际制度网络,也为约束大国的行为提供了更多可能性、为后起大国实现其抱负和提升国际威望提供了更多的空间和场所,也为大国国际威望等级的调整提供了制度化工具,从而更有利于大国在体系内的和平崛起。德国、日本在二战后作为经济巨人的崛起以及中国、印度等新兴大国在新世纪的群体性崛起,部分证明了后殖民体系的弹性及该体系下大国和平崛起的可能性,也预示着中国、印度等新兴大国与既有大国继续和平共处的可能前景。

文献来源:《国际展望》

注释:

[1] Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York: McGraw Hill, 1979, pp. 102-128.[2] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York: W.W. Norton & Company, 2001, Chapter 10.

[3] All cited from Andreas Osiander, “Sovereignty, International Relations, and the Westphalia Myth,” International Organization, Vol.55, No.2, Spring 2001, pp. 260-261.

[4] Randall Lesaffer, “Peace Treaties from Lodi to Westphalia,” in Randall Lesaffer ed., Peace Treaties and International Law in European History, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 9-10; Derek Croxton, “The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty,” International History Review, Vol. 21, 1999, pp. 569-591.

[5] Osiander, “Sovereignty, International Relations, and the Westphalia Myth,” pp. 262-273.

[6] Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 28.

[7] M. F. Lindley, The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law: Being A Treatise on the Law and Practice Relating to Colonial Expansion, London: Longmans, Green and Co. Ltd., 1926, pp. 24-26.

[8] Ibid., pp. 24-31.

[9] 联合国官方中文网站:《联合国宪章》,http://www.un.org/zh/documents/charter/chapter1. shtml。

[10] J. M. 布劳特:《殖民者的世界模式——地理传播主义和欧洲中心主义史观》,谭荣根译,社会科学出版社2002年版,第233页。

[11] 同上,第239—249页。

[12] Bernard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, p. 10.

[13] 布劳特:《殖民者的世界模式》,第249—252页。

[14] 张春和潘亚玲将这种基于对他国领土和人口物理占领的战争,称为“寻求生存必需型战争”,这与本文提到的殖民体系下的殖民掠夺战争有相似之处。参见张春、潘亚玲:《战争的演变:从寻求生存必需到维护生存质量》,载《国际论坛》2002年第4期,第14—21页;潘亚玲:《试论全球化下威斯特伐利亚体系的生存能力》,载《教学与研究》2011年第7期,第89—96页。

[15] 感谢上海国际问题研究院张春副研究员的提醒。他指出,当主权民族国家制度及理念的扩散和推广到极致,达到全球普及阶段,殖民体系本身也就宣告结束了。另可参见潘亚玲:《“文明标准”的回归与西方道德霸权》,载《世界经济与政治》2006年第3期,第39—45页。

[16] 关于贸易国兴起问题,美国学者理查德·罗斯克兰斯曾有专著论述了贸易国的兴起,指出了贸易国与领土国家之间在对待征服问题上的根本差别。See Richard Rosecrace, The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World,New York: Basic Books, 1986.

[17] Jennifer Pitts, A Turn to Empire: the Rise of Imperial Liberalism in Britain and France, Princeton: Princeton University Press, 2005, pp. 1-57; Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism, pp. 1-27.

[18] 《商务部反驳“中国货贸总额首超美国成世界第一”》,中国商务部网站,2013年2月17日,http://ccn.mofcom.gov.cn/swxw/show.php?eid=42271。

[19] G. John Ikenberry, “Asian Regionalism and the Future of U.S. Strategic Engagement with China,” in Abraham Denmark and Nirav Patel eds., China’s Arrival: A Strategic Framework for a Global Relationship, Washington D.C.: Center for a New American Security, September 2009, pp. 97-108.