- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 打造绿色军队:美国军事能源战略调整评析

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 从三个方面看美国大选

- 香格里拉对话会防务外交的实质是什么?

- 中美需要保持高级别、全方位的战略对话

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 特朗普上台 蔡英文台独梦灭

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

中国崛起是当代国际关系研究的热点话题。在国际社会中,学者们在争论中国崛起对国际关系可能产生的重大影响,其中包括对美国的世界主导地位可能构成的挑战、崛起的中国与世界秩序的关系等问题。关于后者的讨论,焦点在于中国崛起与现存世界秩序的关系究竟是冲突对抗,还是和谐共生。笔者认为,中国崛起与现行世界秩序之间既冲突又共生的辩证关系值得学术界加以关注。

长期以来,西方国家的主导权结构试图将以中国为代表的新兴国家组成的“第二世界”[1] 纳入现行世界秩序之内。从七国集团(G7)到八国集团(G8)的“8 5”对话模式,再到二十国集团(G20)的演进过程证明了这一点。但是,新兴国家融入世界秩序的进程也充满对抗和冲突。具体而言,以西方为主导的世界秩序与“第二世界”崛起的现实极不协调,难以适应人类对普遍和平、安全与发展的需求。就中国而言,实现中华民族伟大复兴的“中国梦”,需要和平、发展、合作、共赢的国际环境,因此学术界应该在世界秩序演进和重构的时代背景下解读中国梦。

现行的世界秩序形成于二战之后,其政治基础是美苏主宰的“两极世界”及雅尔塔体制,其制度构成立足于布雷顿森林体系,即联合国体系(UN)、世界银行(WB)、国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)(1995年前称“关税与贸易总协定”)等西方国家主导的国际组织。在第二次世界大战后很长时间内,以美国为代表的西方国家对主导权的护持构成世界秩序延续的动力。后冷战时期,如苏长和教授所言,“国际关系物质力量对比的状态和国际关系规范力量的对比状态都在发生快速的变化,主导权国家在国际政治经济中从来没有面临如此大的分权压力”。[2] 一个不可否认的事实是:新兴国家以集团化的方式(如金砖国家)加速崛起于现行的世界秩序之内。在融合与冲突中,“第二世界”的兴起与现行世界秩序的存续、西方主导权的护持同步进行。从某种意义上说,新兴国家的兴起对当前世界秩序的延续和西方国家主导权体系的护持既形成挑战,也为世界秩序的重塑以及和平发展提供了机会。本文试图建构理解目前世界秩序的理论性概念框架,并借此讨论和分析中国梦。

一、世界秩序主导权的现实与发展

国际关系研究中的主导权概念(hegemony)[3]来源于葛兰西的核心思想理念。对该术语汉译的不同表述(主导权、领导权)以及由此引发的歧义在中国的国际关系学界一直广受诟病。[4] 葛兰西的“主导权理论”包含了一系列相互关联的因素,如权力、阶级、利益、国家的国民、公民社会、物质基础、民主等。这个理论建构了一个深刻的有关国家与社会、政治与意识形态辩证关系的概念性框架。葛兰西理论的出发点是通过“主导权”概念来分析统治阶级如何通过“强制和认同”相结合的方式对被统治阶级实施统治。在他看来,主导权机制的存续在于统治阶级成功说服其它阶级或社会集团接受它的道德、政治和文化价值。[5] 具体而言,当某个阶级或社会集团获得主导权后,其所建立的主导权体系要不断地调整和协商,这一主导权体系包括意识形态领域的联合阵线(历史集团historical bloc),物质基础和公民社会。[6]

作为当代西方马克思主义国际关系理论(新葛兰西学派)的代表人物,罗伯特·考克斯(Robert Cox)通过国际机制的运行规则来阐释葛兰西的主导权概念,探讨美国如何将本国的生产方式和价值观用于规范和塑造二战后的世界秩序。为此,考克斯建构了基于观念、物质能力和制度三者之间辩证关系的历史结构,并将其提升到社会力量、国家形式和世界秩序的国际体系层次,据此揭示了主导权从国内社会到国际社会变迁的过程(图1)。

考克斯在图1中试图解释一个主导权国家(美国)如何在世界秩序中确立主导地位:在国家层次,统治阶级的意识形态(价值、文化、共识、社会秩序、社会关系)与物质实力(资本、财富、工业、科技、国防实力)在本国得以体制化和制度化。这三方面的有机结合使统治阶级实现在本国建构主导权(图1左半部分)。国内的主导权试图在国际层次形成一种社会力量,使更多的国家加入这个主导权的国家历史集团中,从而塑造世界秩序(图1右半部分)。简而言之,主导性的建立是指在一个国家的主要社会势力的推动下,将其国家的性质特征渗透和拓展到国际层面并塑造国际关系和世界秩序走向,即美国的价值观、政治经济的互动、阶级和社会势力、游戏规则等对全球的塑造。

现行的世界秩序(或曰战后秩序),源自二战后美国对世界的领导。美国领导世界的理论基础则奠基于18世纪后期康德提出的“自由主义”国际原则以及威尔逊主张的“十四点原则”。在现行世界秩序中,美国的角色是自由世界市场发展的主导权的稳定者,担负着公共产品供给者的角色。换言之,美国对主导权的占有和护持是通过提供安全以及平稳运行的国际制度而实现的。

但也应看到,美国极力维护二战后世界秩序的目的在于维护其在战后建立的独霸全球的主导权和维持世界秩序内不平等的政治经济关系,因为保持国际秩序的不平等和全球性财富差距就能确保美国在世界秩序中保持特权和权力。而目前正在崛起的新兴国家及其对现行秩序的挑战被视为威胁美国的全球关系模式。这一点美国冷战战略的策划者乔治·凯南早在1948年就曾赤裸裸地提出:“我们拥有世界财富的50%,但人口只有6.3%……在这种情况下,我们不能不成为被嫉妒和怨恨的对象,……我们在未来一段时间内真正的任务是制定一个全球关系模式,它能使我们在这种关系中始终处于受益的位置,……我们应该停止谈论生活水平的提高、人权和民主化。我们不得不面对力量对立的时刻并不遥远。我们越少被理想主义的口号所阻碍越好。”[7]

凯南的直言不讳也暴露了美国建构世界秩序的两大隐蔽点,一是所谓的“美国普世价值”——人权、民主、平等、自由——根本不是二战后世界秩序的精神和实质;二是在这一世界秩序中制定和执行国际政治和经济规则时必须嵌入美国利益的内涵和机制(图2)。

战后世界秩序主导权建立在以下四个支柱基础之上:第一,资本主义世界体系:贸易自由化、固定汇率制度和全球经济日益相互依赖的布雷顿森林体系;第二,全球及地区集体安全机制:围堵和遏制共产主义扩张的美国—欧洲—亚洲军事联盟的建立;第三,全球贸易机制:以欧亚为中心的全球贸易网络的巩固;第四,价值和意识形态体系:以“美国梦”为象征的自由民主和自由竞争的价值体系以及一整套现代化、国际关系理论体系。正是这四大支柱支撑并维系着美国作为世界秩序超级主导国的硬实力和软实力。

美国意识到自身的繁荣很大程度上依赖于世界秩序的存续与盟国的发展,因此其通过维护盟国的安全与繁荣,提供公共产品来维系并塑造现行世界秩序。1973年,查尔斯·金德尔伯格(Charles Kindleberger)将美国的上述全球单边主义国家行为加以理论化、概念化,进而提出“主导权稳定论”。[8] 此后,罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)在1987年将这一理论继续深化。[9] 在很多美国学者看来,在过去近70年中,世界秩序主要由美国创立,一旦离开美国或美国的领导,现行世界秩序中的和平、繁荣和自由也将不复存在。[10]

冷战结束后,美国对世界秩序的一个战略修正就是极力将全球推向一体化和跨国资本主义,从而使其主导权的支柱从冷战期间的“安全主导”转向冷战后的“市场主导”,即通过推动市场化、构建市场准入机制、编制市场规则的方式继续主导世界秩序。这样美国可以迫使所有国家,包括冷战时期的盟国遵守市场和竞争规则。美国还建立了一种新型的带有立法和执法功能的国际组织,即世贸组织,试图利用其在全球竞争中获益;同时继续依靠自身的经济和庞大的市场力量维持世界主导地位,而无需支付公共产品。然而美国也忽视了一些问题,以市场全球化为基础的世界秩序是一把双刃剑:对于一些国家,包括美国以其意识形态偏见划定的所谓“非民主国家”和“专制国家”,它们在市场竞争中有比较优势,因为在包括劳动力、资源、文化、发展政策和国家作用方面都有比较优势,中国是典型的例证。

美国在“9·11”事件后陷入反恐战争的泥潭。它的反恐策略和手段尤其是伊拉克战争的单边行动是对其建立和主导的世界秩序(联合国宪章)的公然践踏,进一步削弱了其主导地位。新兴大国和“第二世界”正是在这段时期迅速发展,将世界推向多极、多边,从而形成“相互依存主导权”的概念。

2008年以来,中国的崛起已是既成事实,也是世界大势。面对中国的崛起及其在亚洲影响力的提升,美国推出“重返亚洲”战略,试图夺回其在亚洲的主导权,以达到再平衡中国的目的。美国重返亚洲的确给中国在东亚、东南亚、东海和南海地区的地缘政治和地缘经济造成很多棘手问题,促使该地区很多非主流和非迫切需要解决的历史遗留问题和领土问题浮出水面。

二、中国崛起与世界秩序

后冷战时期,中国等新兴“第二世界”国家积极融入、推动全球化特别是经济、市场全球化进程,给西方的主导权结构和现有的资本主义世界秩序带来动力和全新的挑战。在全球化时代,西方主导权结构下的国际组织、国际规则和国际规范都不同程度地受到地区和全球性问题的挑战。美国作为世界上唯一的超级大国,其主导权的合法性和权威性受到挑战,单凭美国或西方主导权的力量已经无法有效应对复杂的地区和全球性问题。美国作为超级大国,也不得不选择通过国际合作的方式,依靠“第二世界”国家的积极参与和制度供给,实现对自身主导权的护持。因此,从辩证的角度看,“第二世界”作为现行世界秩序的受益者和参与者,也从西方主导权结构内部加剧了现行世界秩序存续的危机。

以米尔斯海默为代表的现实主义国际关系理论主张,“大国试图在它所在的地区建立主导权,并确保没有竞争对手在其他地区取得主导权。每一个大国的终极目标都是最大限度地增加其世界权力分配,并最终支配整个体系。”[11] 在现实主义者看来,中国崛起无疑是对现行自由世界秩序的挑战。同时,在西方的视野中,中国崛起给现行自由秩序带来了危机。更重要的是,就危机本身的逻辑和叙事而言,中国崛起无疑是现行秩序动荡和混乱的根源。

然而,自由主义国际关系理论主张,“中国将继续以维持现状的方式同现行世界秩序和谐相处,但是中国也倾向于利用自己的影响力在现行秩序的框架下寻求属于自己的全球利益。”[12] 在伊肯伯里看来,鉴于中国的成功依赖于美国主导的世界秩序,中国利益的获取更在于接受这一秩序。[13] 但值得注意的是,自由主义者们是否作好了迎接中国的崛起和金砖五国的兴起对现行世界秩序的改变与修正的准备?

在末任港督彭定康看来,“中国是第一个利用现行世界秩序取得发展成功的非西方国家,而反过来又对现行世界秩序的根基造成挑战的国家。”[14] 彭定康的论述生动地展示了中国成功崛起的辩证根源,即一方面受惠于融入西方主导的世界秩序,另一方面又挑战现行世界秩序中的一些基本规范和游戏规则。正可谓一个硬币的两面,即辨证的对立和统一的结合体。

在笔者看来,金砖国家的崛起确实在很大程度上使现存国际秩序在多方面面临改革的压力。[15] 但这并未从根本上改变现存国际体系的结构力量(structural power)。换言之,中国等新兴大国的崛起并未彻底颠覆现行世界秩序的结构力量。结构力量是指“选择和塑造全球政治经济结构的力量,身处其中的其他国家的政治制度、经济企业特别是专业人员不得不遵守这种结构”,结构力量包含四个相互联系的特征:安全防御能力、对体系中商品和服务生产的控制、对金融和信用结构的控制、对知识和思想的主导。[16] 但从另一方面来看,美国和西方国家目前已经没有能力完全主导性地垄断结构性权力的供给和维持。更进一步讲,结构力量的基础和养分日益紧密地依赖主导权国(守成国)与新兴国家的联结。

三、“相互依存式主导权”的出现

众所周知,守成大国与崛起大国之间可能的冲突和纷争是国际政治永恒的主题。以米尔斯海默为代表的一些悲观现实主义者认为,以中国为代表的崛起大国与以美国为代表的主导权守成国家之间的冲突不可避免。[17] 其他的现实主义者也悲观地认为,现行世界秩序的主导权结构并没有为崛起大国维护自身的利益留有太多的空间。但是现行世界秩序的规则基础以及国际制度的充分发展,在某种程度上配合了崛起国家增强其话语权和影响力的诉求。换言之,尽管崛起大国更倾向于创立一个新的世界秩序以更好地适应自身的偏好,但崛起国与守成国之间的冲突并非不可避免。[18]

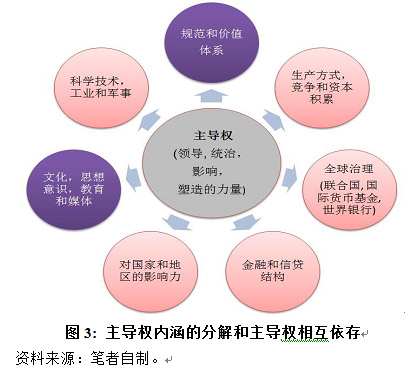

与此同时,其他坚定的自由世界秩序的学者主张,中国模式与非西方经济体的崛起,新兴国家在国际体系内的发展与赶超的努力,也恰好说明自由世界秩序的伸缩性和容纳性。这既不意味着美国和西方的衰落,也不意味着自由资本主义世界体系的脆弱,而是反映了西方主导权在结构上出现的松动和漏洞,需要与新兴大国分享。主导权日益向相互依存的方向发展。通过剖析全球主导权的内涵(图3),发现除了在软实力领域,包括价值、规范、制度、文化和媒体等仍然被美国为首的西方守成国占据主导和统治地位,其他领域都需要与中国和新兴大国分享,而且在软实力领域与新兴大国分享的趋势也已出现。

新型的相互依存式主导权呈现出以下几个特点:首先,在相互依存主导权下,国家政策和行为的主要动机是对国家利益的考量和成本—收益分析,而不是政治或意识形态的联盟。第二,相互依存主导权不是基于单一国家的领导,更不倾向于建立一个中心的普世化规范和价值观。第三,相互依存主导权意味着中国和其他新兴大国有明确的意识,并不试图“替代主导权”,而是成为一种平衡的方式,以倡导多边主义或制约美国的单一主导权和西方的普世性垄断。第四,相互依存主导权对中国和新兴国家来讲,是试图通过区域相互依存以及由此形成的社会和政治力量,来制衡美国主导权下的全球治理。第五,主导权以相互依存的形式存在,是为了“克服”自身的局限。在笔者看来,“相互依存式主导权”将主导这个时代的世界秩序。在国家利益、地区走向、共同政治议程、政治联盟以及潜在冲突的关联中,守成国和崛起国相互交织于一个重塑国际秩序的持续进程中。

简言之,“第二世界”的兴起导致美国主导的西方主导权结构的松动,西方主导权合法性的护持则依赖崛起国家的制度供给(如反恐、能源、环境、国际安全等问题)。与此同时,美国也时刻提醒新兴国家,其集团化的努力更多的则是借力于现有的主导权结构。换言之,尽管重塑未来世界新秩序、护持西方的主导权都离不开新鲜的血液,但中国等新兴国家的崛起仍依赖现有的世界秩序。在未来相当长一段时间内,中国将以“相互依存式主导权”与西方主导权国家“共生”于世界秩序中。

笔者曾将中国崛起于现行世界秩序的进程比喻为“同床异梦”和“骑虎难下”,并据此分析了以中国为代表的“第二世界”国家和现行世界秩序各自面临的困难与挑战。[19] 面对未来的世界秩序,以中国为代表的新兴国家处于“脚踏两只船”的尴尬境地。一方面,以金砖国家为代表的新兴国家尝试以集团化的方式努力塑造并引导未来世界秩序的走向;另一方面,尽管西方主导权结构已经呈现出日益松动的趋势,但新兴国家集团化的努力也不得不依靠现行世界秩序,以中国为代表的新兴国家对美国等西方国家的贸易依赖就是例子。换言之,新兴国家集团化的努力尚不足以建立广泛的历史集团,以抗衡或取代现有的西方主导权主体结构。面对以美国为主导的世界秩序,中国一直致力于推进世界多极化与国际关系多边主义和民主化,并以此作为自身对未来世界秩序的构想。但在具体的国际事务特别是多边主义进程中,中国的外交行为呈现出四种不同的类型,即观望(watching)、参与(engaging)、回避(circumventing)以及塑造(shaping)。[20]

与此同时,中国等新兴大国与现行世界秩序的关系可以理解为一个相互依赖与相互配合的关系。值得注意的是,中国的蓬勃发展与持续崛起依赖于现行世界秩序的存续,这使得中国日益融入现行世界秩序之中。简言之,中国与现行世界秩序的关系更倾向于合作而非冲突。事实上,尽管中国与金砖国家的关系日益密切、合作不断深化,但美国与欧盟仍是中国的主要贸易伙伴。因此,中国的崛起与现行世界秩序的联结是一种辩证关系。一方面,就经济相互依赖而言,中国与现行世界秩序相互融合;另一方面,就政治、规范、价值以及社会聚集模式而言,中国与现行世界秩序表现出离散的倾向。换言之,中国在结构上和经济上以相互依存的方式同现行世界秩序相融合,但在国际援助、贸易、金融、货币、安全以及政治意识形态方面,两者存在着不可避免的矛盾和冲突。

对于日渐松动的由西方主导的主导权结构而言,以中国为代表的新兴国家的灵活外交行为显示出现行世界秩序中主导权的垄断性(monopoly)呈现出“相互依存”的趋势。一方面,新兴国家在现行世界秩序中以灵活多样的外交行为应对其“脚踏两只船”的尴尬处境,同时使西方的主导权结构松动;另一方面,单个新兴国家无法改变现行秩序,只能通过集团化的努力,试图成为一支新的社会政治力量立足于世界舞台,弥补美国一国主导的全球治理模式的不足与局限。新兴国家借助其与西方主导权结构之间的相互依赖,以集团化的方式反对美国等西方国家对主导权的垄断,并通过相互依赖弥补单个国家在实力上的不足。笔者认为,“相互依存式主导权”是源于金砖国家的崛起并基于地区合作所形成的伙伴型关系,这种伙伴型关系是为了牵制并超越由单一国家或单一权力中心(西方)垄断的主导权。届时在国家利益、地区走向、共同政治议程、政治联盟以及潜在危机管控等方面,“第一世界”(西方国家)和“第二世界”(新兴国家)将相互影响、相互制约,共同重塑国际安全与国际政治经济秩序。[21]

四、在“相互依存式主导权”世界秩序下解读中国梦

(一)中国梦的历史和内涵与世界秩序演进的不可分割性

在笔者看来,中国梦最基本的内涵是实现中华民族的伟大复兴。中国梦的历史和内涵源于中国在近代历史中的惨痛遭遇。近代之前,中国凭借“朝贡体系”居于东亚国际关系中的主导地位,作为中央或中心大国掌握着地区秩序的主导权。但是近代鸦片战争后,中国被卷入西方主导的世界秩序之中,经历“百年国耻”。现在中国提出中华民族伟大复兴的中国梦,对其内涵的解读离不开近代以来中国成长变迁的世界历史背景。中国梦将历史感、认同感、发展感、复兴感融为一体,即从苦难到复兴,塑造集体身份、集体认同感。[22] 对中国梦内涵的体认更离不开中国发展进程与世界秩序演进的大背景,离开国际环境、国际条件、国际体系就不能解读中国梦,更无法追求中国梦。

“中华民族伟大复兴”的口号和中国的地区性大国地位,也引起了周边国家特别是东南亚国家的疑虑与误读。在这些国家看来,中国从地区性大国向世界超级大国跃进的过程,意味着中国试图恢复历史上“中央帝国”与华夷“天下”主导的历史秩序。这种疑虑与误读对中国解决与邻国领土纠纷问题造成很大困难。而且西方国家趁机极力抹黑中国,将其描述为对外“领土扩张型国家”和“资源掠夺型国家”。在“相互依存式主导权”的视域中,不难理解这些国家对中国的疑虑、猜测、误读、妒忌等。因此,如何把握中国梦中“中华民族复兴”的本国历史的内涵和人民的共识与中国已经进入“相互依存主导权”世界秩序之间的平衡。中国有必要与外部世界通过对话、交流宣传中国梦的“和平发展的梦想”和“中国发展有益于世界”的事实。

(二)中国梦映射出中国从“文明型社会”转向“市场社会”

中国的迅速崛起缩小了中国同西方国家在综合国力、经济发展水平等方面的差距。但值得注意的是,中国同西方国家之间在历史文化根源上有很大差异。中国的崛起带来多面且并进的发展进程,即中国在经济上融入西方主导的世界体系,文化上的磨合,政治上显示中国特色。目前中国崛起使崛起国与守成国之间的矛盾激化,在某种程度上凸显了中西之间在历史文化根源上的差异。就中国来说,美国政治学家白鲁恂(Lucian Pye)将中国定义为“文明型国家”而非“民族型国家”,也指出“民族”概念在中国是淡泊和空洞的。[23] 中国文明型国家的特点是哲学理性而非现实理性、以人为本的“仁治”的传统、人性化的神与宗教、人文文化的多元。在社会各领域中,经济领域从未占据统治地位,加上中国长期抑制资本主导的文化,使中国形成非资本和非市场统治的社会价值。改革开放后,资本和市场的地位逐渐上升,这对中国的历史、文化、传统、价值、体制等都造成了挑战。在政治领域,中国文明型国家相对单一的道德和政治范式,也决定了百年革命和奋斗历史“中国化”的必然,如中国化的马克思主义、中国化的社会主义、中国化的市场经济等。中国梦的逐步实现正是强大的“中国化因素”发挥了决定性作用。换言之,中国并未完全陷入市场社会的大转型,并没有出现市场和经济利益推动“多元政治”(polyarchy)和“寡头政治”(oligarchy)的现象。中国文明一直对资本和市场保持警惕,中华文化复兴也包括用文化力量限制资本和市场等极端力量。一个文明和谐的社会,必然包含有序的市场但并非完全由市场属性决定。

反观西方社会,资本主义生产方式在欧洲的萌芽形成人类社会的“大转型”。[24] 西方(欧洲)最早进入民族国家和市场社会。资本和市场确立了法治的统治地位,科学的进步和宗教改革酝酿出人神分离的宗教和普世价值倾向。在西方的经济社会领域,其是在以资本和市场为主导的政治和社会体系的引领下,造就了社会内部各利益集团为利益而协商和妥协的政治传统,并视其为利益分配的最佳方式(而西方对外扩张和殖民的历史却是一个征服和杀戮的非妥协历史)。同时也出现市场和经济利益与政治相结合的多元政治和寡头政治的现象。在当今相互依存式主导权的时代,中国和西方必将走过一段斗争、妥协、调节、摸索、互融的崎岖道路。

(三)中国梦、中国发展模式与世界秩序的游戏规则

通过比较中国和西方历史文化根源的差异,笔者认为,中国梦体现了中国一百多年来从文明型国家转向民族型国家(市场型国家)的艰辛历程。但是强大的中国化力量使中国成功地选择市场竞争的机制,但未采纳与之配套的西方政治体制和价值观。中国崛起的进程是中国作为新兴力量,不断融入、贡献并完善现行西方主导的世界秩序、规则与规范的进程。世界秩序的基本准则源于欧洲的威斯特伐利亚体系。尽管中国能否称得上是一个威斯特伐利亚国家还存在一些争议,[25] 但中国在崛起过程中尤其是在融入世界经济体系中,一方面遵守国际规则、遵循国际规范的基本游戏规则;另一方面结合中国化的比较优势,摸索有效处理国家与市场的关系,取得经济上的成功。与此同时,中国对西方主导的所谓国际道义与普世价值仍有一定的保留。面对中国对西方主导的世界秩序有支持也有保留的姿态,西方国家特别是守成国更倾向于将中国引入到一个“后主权、后民族国家”、“人类普世价值”、“人权民主无国界”和“责任主权”的时代,即国际关系中的“后威斯特伐利亚时代的世界秩序”。这也解释了中国与西方国家在主权和领土争端的认知和解决方法上存在冲突的原因。

更重要的是,中国的崛起也意味着中国发展模式的崛起(有西方学者将中国发展特色形象地归纳为“北京共识”[26])。中国梦将继续展示两条并行的发展道路,一是中国将继续调整国家与市场关系、推动教育、医疗、社保等领域的改革,使中国的经济、市场和社会功能都趋向发达的标准;二是中国继续维持自身特色,在保持国家体制(中国共产党领导下的多党合作制)根基不变的基础上有条不紊地探索相应的政治改革。中国发展模式对发展中国家有着巨大的吸引力,必将潜移默化地影响世界秩序的重塑。也使中国在西方主导的世界秩序中成为“不可缺少”的国家,并推动世界秩序转向相互依存的关系,而且中国逐渐具备世界秩序主导国家的基本特征。

(四)中国梦与世界秩序关系中“四个维度的中国”的内涵[27]

中国和西方的历史关系经历了从“历史文化中国”到“革命的社会主义中国”,以及随后的“经济中国”,再到“政治中国”的转换(图4),表明了中国与西方之间实力此消彼长的辩证过程。[28] 从这个角度来看,中国作为一个崛起的新兴力量,与西方现存的世界强国之间的力量对比将继续此消彼长,而不是像确定性理论解释的那样有目的地向前或向后移动。要理解中国崛起的真正含义,只能将“四个维度的中国”因素作为相互依存的实体进行系统而非孤立的分析。了解“四个维度的中国”因素之间的相辅相成关系是了解现代中国复杂性和中国崛起影响现有世界秩序的关键。

西方对中国的记忆植根于“历史文化中国”和“革命的社会主义中国”。西方传统的观点认为中国是伟大的精神文明,同时也是“邪恶”的共产主义。西方在这一时刻认为中国是最迷人和充满经济活力的国家,下一时刻就可能视中国为随时可能崩溃的“警察国家”。由于不同时期情绪的不稳定变化,导致过去几十年中中国和西方关系不平稳。西方有一个坚定的信念,即它们可以改变中国,但这种信念导致很多对华政策(西方不希望中国的内部发生变革或是试图要求中国按照符合西方利益的方式转变)的失败。早期的西方传教士寄希望于把中国转化为一个西方式的基督教国家,但他们失败了。在历史和文明记载中,中国曾被强大的少数民族,如蒙古族和满族征服和统治了几个世纪,他们试图改变中国的根本性质,但最终却被改变和汉化。中国虽经过了几个世纪的不断发展,但只有中国人进行自发性转变的时候才能成功。

在过去的30多年中,“经济中国”被西方国家看作是资本主义世界最大的救世主,因为作为资本主义世界体系中心的美国和欧洲都在与苏联的冷战中被削弱了。然而,如果把毛泽东思想式的自给自足、自力更生的社会主义发展路线看作是一种有威胁的潜在发展模式和意识形态,如果把社会主义政治的核心目标看作是挑战世界经济体系中不平等的体系结构,那么这样一个社会主义中国将会脱离美国主导的资本主义世界体系。换言之,这种“社会主义的威胁”更大程度上只是意识形态的挑战,而非建立新的世界体系来取代现存的资本主义世界体系。但不无讽刺的是,当前的世界经济一体化进程和中国强大的国家实力强化了中国的相对优势,增加了它对世界财富和资源的占有。最重要的是这样一个“威胁”居然和全球资本主义机制共存。

“政治中国”在很多方面反映了西方在应对和适应中国崛起过程中,心理和感情上的一种歇斯底里的症状,可称为“中国综合征”。西方民主的支持者一般很难认同中国飞快的经济增长,因为他们很难相信一个在他们眼中由强权和专制政府控制的、人口过剩的“落后”国家能够取得这么了不起的成就。对于很多西方政治家和决策者来说,中国不符合一些西方最基本的信仰,包括推动国家发展的力量、产权和经济增长之间相互依存的关系,这些关系体现在法律规则和市场经济中,体现在自由的货币流通和经济秩序中,最重要的是体现在政治制度和民众的情绪中。一些西方政治家和决策者仍然对中国“和平崛起”存有疑虑,担心中国是否会运用其积累的实力和影响力改变现存的规则和规范,向其所需要的方向发展。

结 论

目前动荡的世界秩序,包括西方世界内部政治极化、乌克兰危机、朝鲜半岛局势、北非、西亚的战乱等恰恰反映了世界秩序在重塑过程中的两面性。一方面是世界历史发展进程中,一个主导性全球秩序的转折和新秩序建立之前出现的“大国博弈”(Great Power Rivalry)的局面;另一方面则是本文提出的“相互依存主导权”的潜移默化地发展,最终将成为重塑世界秩序的主流。

在“相互依存式主导权”的语境下解读中国梦,不能只从中国本身的角度来理解和阐释,必须超越中国的维度和层次来探求中国梦的内涵和实质。中国梦同美国梦、欧洲梦一样,都已经超越了“自我的梦”,而是嵌入到地区和世界政治变迁的过程中,成为世界秩序演进的一部分。因此,中国梦必将逐渐走出以发展策略为优先的“韬光养晦”阶段,既不结盟,又不选边,利益平衡,从而步入世界主导力量的一部分和“有所作为”的时代,而且中国的发展和对外政策将以原则、信誉、道德准则、国际义务为行为准则。

中国梦的目标不是试图去建立一个由中国主导的世界秩序,而是参与塑造一个共生的世界秩序。从国际关系角度看,中国梦的提出,是建立在中国与世界关系的全新理解基础上,表达一种中国式的世界秩序图景,它既有弥补西方理论范式的局限和欠缺的意义,也有将中华文明中的合理成分嵌入世界秩序建设进程中的诉求。

文献来源:《国际展望》

注释:

[1] 关于“第二世界”的概念,在帕拉格·卡纳(Parag Khanna)的著作《第二世界——新兴国家如何再定义21世纪的全球竞争》中,他宣称美国主导权衰落后很难想象会出现一个单独的领导者有能力替代北美洲的这个超级大国。而新的国际格局蓝图则包括三大力量(Big Three),即美国、欧盟、中国以及“第二世界”。在卡纳的概念中,“第二世界”不是特指前社会主义国家,而是一个国家聚集的空间概念。在这个空间,既包括贫穷的国家,也包括富有的国家;既有发达国家,又有欠发达国家;既有后现代国家,又有前现代国家。详见Parag Khanna, The Second World: How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the Twenty-first Century, New York: Random House, 2009。[2] 苏长和:《共生型国际体系的可能——在一个多极世界中如何构建新型大国关系》,载《世界经济与政治》2013年第9期,第4页。

[3] 英文Hegemony一词在中文一直翻译为“霸权”,这样的翻译带有贬义色彩。而源于葛兰西政治理论的“hegemony”是非常正面的语义,指的是统治阶级或一种社会力量能保持领导地位和在国家各领域保持主导权的能力。这种能力包含一定超越阶级和意识形态的普遍性价值观,也包含统治阶级的弹性和伸缩力以及不断妥协、更新和完善自身的素质。国际关系学中新葛兰西理论把此概念提升到国际政治层面来分析美国、是如何运用硬实力和软实力的结合并通过它所塑造的国际组织来保持其在世界秩序中的领导权。因此“hegemony”应翻译为“主导”、“主导性”、“主导权”。

[4] 关于葛兰西思想中“主导权”一词的汉译及其争议,参见周凡:《重读葛兰西的霸权理论》,载《马克思主义与现实》2005年第5期。

[5] 参见李形:《理解当代资本主义柔性和社会主义局限性的葛兰西方法》,载《国际关系学院学报》2010年第5期,第4页。

[6] 同上。

[7] 乔治·凯南是冷战时期美国国务院政策规划室负责人。上述引文来源于美国国务院政策规划署,Staff/23,1948年。完整文本于1976年发表在《美国外交关系》1948年卷,第一卷,第2期。

[8] “主导权稳定论”作为现实主义国际关系理论的一个分支,旨在探讨主导权的兴衰与护持问题,最早由美国查尔斯·金德尔伯格提出。

[9] 罗伯特•吉尔平:《国际关系政治经济学》,杨宇光等译,上海人民出版社2006年版。

[10] Robert Kagan, The World America Made, New York: Knopf, 2012; Robert J. Lieber, Power and Willpower in the American Future: Why the United States Is Not Destined to Decline, New York: Cambridge University Press, 2012.

[11] John Mearsheimer, “China’s Unpeaceful Rise,” Current History, Vol. 105, Iss. 690, 2006, p. 160.

[12] Joel Wuthnow, Xing Li, and Lingling Qi, “Diverse Multilateralism: Four Strategies in China’s Multilateral Diplomacy,” Journal of Chinese Political Science, Vol. 17, Iss. 3, 2012, p. 270.

[13] John G. Ikenberry, “The Rise of China and the Future of the West,” Foreign Affairs, Vol. 87, Iss. 1, 2008, pp. 23-37.

[14] 引自BBC News, 2008。

[15] Trine Flockhart and Xing Li, “Riding the Tiger: China’s Rise and the Liberal World Order,” DIIS Policy Brief, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, December 2010.

[16] Susan Strange, “The Persistent Myth of Lost Hegemony,” International Organization, Vol. 42, Iss. 4, 1987, p. 565. 参见李形、奥斯卡·加西亚·奥古斯丁:《相互依赖式主导权:透析“第二世界”和金砖国家的崛起》,崔洋、林宏宇译,载《国际安全研究》2014年第1期。

[17] See Mearsheimer, “China’s Unpeaceful Rise,” pp. 160-162; John Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia,” The Chinese Journal of International Politics, Vol. 3, Iss. 4, 2006, pp. 381-396.

[18] Green J. Michael and Daniel M. Kliman, “China’s Hard Power and the Potential for Conflict in Asia,” SERI Quarterly, Vol. 4, Iss. 2, 2011, pp. 33-41.

[19] Xing Li and Timothy M. Shaw, “‘Same Bed, Different Dreams’ and ‘Riding Tiger’ Dilemmas: China’s Rise and International Relations/Political Economy,” Journal of Chinese Political Science, Vol. 19, Iss. 1, 2014, pp. 69-93.

[20] Wuthnow, Li, and Qi, “Diverse Multilateralism,” pp. 269-290.

[21] 李形、奥斯卡·加西亚·奥古斯丁著:《相互依赖式主导权:透析“第二世界”和金砖国家的崛起》。

[22] Wang Zheng, “The Chinese Dream: Concept and Context,” Journal of Chinese Political Science, Vol. 19, Iss. 1, 2014, pp. 1-13.

[23] Lucian Pye, “China: Erratic State, Frustrated Society,” Foreign Affairs, Vol. 68, Iss. 4, 1990, pp. 56-74; Lucian Pye, “How China’s Nationalism Was Shanghaied,” The Australian Journal of Chinese Affairs, Vol. 29, 1993, pp. 107-133.

[24] Karl Polanyi, The Great Transformation, Boston: Beacon Press, 1944/57.

[25] 美国学者奥尼·阿米塔伊和约翰·伊肯伯里在《外交学刊》争论过“中国是否是威斯特伐利亚国家”,以及“中国目前是否比西方国家更加倾向威斯特伐利亚建立的国际原则”。详见Amitai Etzioni, “Point of Order: Is China More Westphalian than the West?” Foreign Affairs, Vol. 9, Iss. 6, 2011, pp. 172-176。

[26] 英国学者乔舒亚·拉莫把中国发展道路概念化为“北京共识”,Joshua C. Ramo, The Beijing Consensus, London: the Foreign Policy Centre, 2004。而中国学者的提法是“中国模式”,官方表述是“中国道路”。参见潘维主编:《中国模式:解读人民共和国60年》,中央编译出版社2009年版;邹东涛、欧阳日辉主编:《中国道路与中国模式(1949—2009)》,社会科学文献出版社2009年版。

[27] 关于“四个维度的中国”的论述,参见[丹]李形主编:《中国崛起与资本主义世界秩序》,林宏宇等译,世界知识出版社2012年版。

[28] 笔者注意到,国内有学者将中国在世界视阈中的变迁概括为:传统中国、现代中国和全球中国。参见王义桅、韩雪晴:《国际关系理论的中国梦》,载《世界经济与政治》2013年第8期。