- 新开发银行的发展创新

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 美国液化天然气出口前景与中国

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- “中澳对话:G20与地区倡议”国际学术研讨会综述

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 印度可以为金砖国家合作做出新贡献

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 金砖国家将建立更密切合作伙伴关系

- 中国中标印尼高铁 日本又挨一记闷棍

- 南非的“金砖”身份不可代替

对于如此大规模的对外援助,美国政府是怎样管理和执行的?如何评估美国的对外援助机制?这些问题的回答对于正在大幅增加对外援助的中国具有特殊的启示意义。本文试图探讨上述问题,以期增加人们对美国对外援助很重要的一个维度——对外援助机制的认识。通过分析美国对外援助机制的优势和问题,为中国建立完善的对外援助机制提出建议。

一、美国对外援助机制:法律体系与组织架构

美国政府管理和执行对外援助项目主要依据对外援助法律并依靠对外援助机构来实现。因此,美国对外援助机制主要包括两个部分,第一部分是对外援助的法律体系,第二部分是对外援助的组织架构。美国对外援助法律体系主要由国会通过的对外援助法案[5] 与总统行政指令构成。美国对外援助的组织架构则是由美国国际开发署(USAID)、国务院、国防部、农业部、财政部、千年挑战集团(Millennium Challenge Corporation)和一些独立执行机构以及其他联邦政府机构构成。

(一)美国对外援助法律体系

美国对外援助法律体系包括两个部分,第一部分是国会经立法程序通过的相关法案,另一部分是总统签署和颁布的行政指令。这两部分都对对外援助政策的制定和实施发挥着指导和约束作用。

1.国会立法

美国现代意义上的对外援助始于1947年马歇尔计划的实施。60多年来美国国会通过大量有关对外援助的法案,形成了以《对外援助法》为主导,其他对外援助授权法案为补充,对外援助拨款法案为执行基础的比较完备的法律体系。

1961年国会通过的《对外援助法》是美国第一部对外援助基本法。之所以将其称为对外援助基本法是因为这部法案具有以下三个特点:第一,原则性。这部法案对对外援助的定义、宗旨与目的、途径、物资和服务采购、援助限制等作了原则性的规定。[6] 第二,全面性。《对外援助法》分为三个部分,第一部分对发展援助作了规定,第二部分对军事援助作了规定,第三部分是对发展援助和军事援助执行、管理、协调方面的安排和具体规定。[7] 这部法案将美国绝大多数对外援助的项目包含在内,因此具有全面性。第三,时效性。这部法案在1961年通过后,虽然历经修改,但仍是指导美国对外援助项目执行的最基本的法律。目前版本的《对外援助法》由最初的49页增加到417页,有108个目标和优先事务,涉及37个政府部门、60个办公室。[8]

在《对外援助法》这一基本法之外,国会在不同时期会依据具体外交政策目标提出的对外援助需求,通过相关的对外援助授权法案,指导对外援助项目的设计和执行。截至2014年底,涉及对外援助授权的法案有20余部。这些法案一部分是针对特定区域、特定时间、特定国家或特定问题的对外援助的实施而通过的专项授权法案,另一部分是对外关系相关立法中涉及对外援助的条款或规定(表1)。

为了执行对外援助项目,国会通过对外援助授权法案和拨款法案来指导对外援助项目的执行,并划拨资金。《对外援助法》是最主要的永久授权法案。不同时期通过的对外援助法律也是对外援助不同领域的授权法案。政府会根据各对外援助授权法案和行政指令的内容提出预算提案,提交国会,国会投票通过后形成拨款法案。对外援助拨款法案不仅规定了援助账户[9] 的拨款数额,资金投向哪些国家,还会根据新的总统倡议设立新的援助账户,从而改变现有的对外援助政策。[10] 2008财年之前国会每年通过单独的“对外行动、出口资助和相关项目”(Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs)的拨款法案对外援项目进行拨款。2008财年后,这一对外援助拨款法案与国务院的拨款法案合并,成为“国务院、对外行动和相关项目”(Department of State, Foreign Operations, and Related Programs)拨款法案。其中对外行动部分是对外援助项目拨款情况的介绍。[11] 国会每年通过的对外援助拨款法案是对外援助项目日常执行的基础。

2.总统行政指令

除了国会通过的相关对外援助法案之外,历届总统还通过签署行政指令的方式实现对外援助政策制定和执行的指导。总统行政指令(Executive Order)指的是在宪法或法律的授权下,总统管理联邦行政机构运行的指示。[12] 其宪法依据是宪法第二条第三款,“他应负责使法律得到切实执行”。国会在制定法律时,有时为了寻求两党的一致,在某些环节上会含糊其辞。法律在执行过程中可能出现一些意想不到的问题,重新修订法律需要很长时间。此时总统发布行政指令就是“使法律得到切实执行”的一个重要手段。一般来讲,这类行政指令不仅带有法规的性质,而且可以回避来自国会的制约。在涉及对外援助的行政指令中,比较具有代表性的有:2002年美国国家安全战略、2006年美国国家安全战略、2010年美国国家安全战略、2009美国全球发展政策研究总统指令、2010美国全球发展政策指令。

除了总统行政指令之外,还有一类政策文件常常会对具体对外援助项目的执行提出建议,给予指导,即总统倡议(presidential initiative)。涉及对外援助的比较有代表性的总统倡议有奥巴马政府时期的“全球卫生倡议”(Global Health Initiative)、“未来粮食保障倡议”(Feed the Future)、“全球气候变化倡议”(Global Climate Change Initiative)。这些总统倡议一般会通过相关的专项授权法案或者附在每年的拨款法案中,像以上提到的三项总统倡议都出现在了奥巴马政府时期的拨款法案中。

(二)美国对外援助组织架构

现有的美国对外援助机构主要由国际开发署、国务院、国防部、农业部、财政部、千年挑战集团和其他一些独立执行机构,包括和平队、贸易和开发署、海外私人投资公司、泛美基金会、非洲开发基金会以及其他一些联邦政府机构构成。

1.美国国际开发署

1961年建立的国际开发署是美国最主要的对外援助机构,[13] 至今仍管理着美国大部分对外援助项目。国际开发署主要负责以建立可持续发展、良治、满足人民基本需求为目标的长期发展援助项目。其直接管理的援助账户有:“发展援助”(Development Assistance)、“国际灾难援助”(International Disaster Assistance)、“转型计划”(Transition Initiative)、“复杂危机基金”(Complex Crises Fund)、“发展信贷授权”(Development Credit Authority)以及部分“全球卫生项目”(Global Health Programs)。[14]

此外,国际开发署还与其他机构合作,负责管理和实施一些援助账户。这样的援助账户有:“总统艾滋病紧急救援计划”(President’s Emergency Plan for AIDS Relief)、“经济支持基金”(Economic Support Fund)、根据480号公法第二章实施的粮食援助即“粮食换和平计划”(Food for Peace TitleⅡ)。

2.国务院

国务院是国际开发署的领导机构,开发署署长直接向国务卿汇报。同时国务院本身也承担一些援助任务。这些援助任务主要与安全和难民救助有关。负责的援助账户有:“移民和难民援助”(Migration and Refugee Assistance)、“紧急难民和移民援助”(U.S. Emergency Refugee and Migration Assistance)、“国际麻醉品管制和执法”(International Narcotics Control and Law Enforcement)、“防扩散、反恐和排雷”(Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs)、“国际组织和项目”(International Organizations and Programs)。[15]

国务院也与其他机构合作,管理和执行一些援助账户。如国务院下属的全球艾滋病协调员办公室,是负责管理“总统艾滋病紧急救援计划”的机构。这一计划的实施由国际开发署联合其他机构来完成。国务院还同国际开发署联合负责管理“经济支持基金”,国务院负责该账户政策制定,国际开发署则负责具体项目执行。除此之外,国务院还与国防部合作,负责一些援助账户的拨款和政策制定,而国防部负责具体项目的实施。这样的援助账户有:“对外军事资助”(Foreign Military Financing)、“国际军事教育与培训”(International Military Education and Training)、“维持和平行动”(Peacekeeping Operations)、“特殊国防采办基金”(Special Defense Acquisition Fund)。[16]

3.国防部

国防部主要负责军事援助,在国务院政治—军事局的政策指导下,实施“维持和平行动”、“国际军事教育与培训”、“对外军事资助”、“特殊国防采办基金”账户下的援助项目。[17] 除了在援助拨款法案中出现的与国务院联合管理的援助账户,国防部在本部门的拨款法案中,通过“指挥官应急响应计划”(Commander’s Emergency Response Program)、“伊拉克救援和重建基金”(Iraq Relief and Reconstruction Fund)、“阿富汗基础建设基金”(Afghanistan Infrastructure Fund)以及国防部健康计划、反毒品行动、人道主义和灾难救援、训练和装备伊拉克和阿富汗警察等对外援助项目,向伊拉克和阿富汗提供发展援助。[18]

4.农业部

美国农业部主要负责粮食援助。管理的援助账户有三个:一是根据第480号公法(P.L. 83-480)第二章进行的“粮食换和平计划”。这一账户主要是用于解决全球范围内粮食紧缺问题和接受发展援助的国家的粮食安全问题,[19] 农业部获得拨款,由国际开发署负责实施。二是“为教育和儿童营养麦戈文—多尔国际食品援助”(McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program)。此账户用于向国外学校提供食品捐助,减少营养不良、因饥饿导致的死亡事件,由农业部负责管理、实施。[20] 三是“美国农业部地方和区域粮食采购计划”(USDA Local and Regional Food Aid Procurement Program)。国会设立的这一新账户主要用于在非紧急情况下向农业部提供资金购买当地或地区市场的农产品。[21]

5.财政部

负责国际事务的财政部副部长管理该部门的对外援助事务。其援助账户有三个:“国际金融机构”(International Financial Institutions)、“债务重组”(Debt Restructuring)和“国际事务技术援助”(International Affairs Technical Assistance)。财政部通过“国际金融机构”账户向世界银行等多边发展机构提供捐助,并通过任命总统提名的银行负责人,在多边机构的援助工作方面代表美国的立场;[22] 财政部利用“债务重组”账户处理外国债务问题,包括减少或免除贫困国家的债务;同时,财政部还通过“国际事务技术援助”账户向那些实施经济改革(如建立金融机构,制定预算、税收政策,打击金融犯罪,建立金融问责体制等)的国家提供建议和技术支持。[23]

6.千年挑战集团

2002年3月在墨西哥蒙特雷召开的联合国发展筹资国际会议上,小布什总统提出建立千年挑战账户的计划。该账户旨在集中美国优势资源向那些实行良治、投资于人民,实施自由经济政策的发展中国家提供发展援助。[24] 受援国将自己规划、提出和实施双方都同意的长期援助计划。[25] 这些援助计划主要集中在基础设施建设上。2004年2月,小布什政府建立了一个独立的机构——千年挑战集团管理千年挑战账户。参议院任命一名首席执行官(CEO)负责千年挑战集团的日常管理,由国务卿、财政部长以及总统预算与管理办公室主任组成的董事会进行监督,千年挑战集团负责人每年向由国务卿领导的董事会作年度报告。[26]

7.其他执行机构

美国其他的对外援助机构还包括:和平队、美国贸易和发展署、海外私人投资公司、泛美基金会和非洲发展基金会这些独立机构以及一些其他联邦机构。和平队主要是通过9 000名志愿者向75个国家提供人力方面的援助。志愿者一般在受援国执行教育、医疗和社区发展方面的援助项目;贸易和发展署主要是对私人部门在扩大美国贸易出口可行性研究上进行资助;海外私人投资公司主要对在发展中国家进行投资的美国公司提供政治风险的保险和为其投资提供贷款和保证,同时它也支持投资活动并提供投资前的信息服务;泛美基金会和非洲开发基金会主要负责向受援国的小公司和自食其力的平民提供小额的无偿资金援助,帮助他们发展、脱贫。[27]

除了这些出现在每年援助拨款法案中的独立执行机构之外,还有一些联邦政府机构也参与一部分援助项目的实施。这些机构援助项目的拨款不包括在每年的援助拨款法案中,而是根据援助项目的技术要求,由相对应的机构在本部门预算中划拨一部分资金用于项目执行。参与对外援助项目执行的联邦政府机构有:美国环保署、美国内政部下属的美国渔业和野生动物局、美国能源部、美国劳工部、美国卫生部、美国司法部以及美国和平研究所。[28]

二、美国对外援助机制的优势

总体来看,美国对外援助机制是由以《对外援助法》为主导的比较完备的对外援助法律体系和以国际开发署为核心的庞大的对外援助执行体系构成。这一套对外援助机制使美国对外援助项目的执行在不同时期能够保持稳定性和原则性。与此同时,不同时期通过的相关援外法案和出台的行政指令及根据需求建立或纳入的其他对外援助机构保证了对外援助在不同时期的灵活性和实时性。这样的对外援助机制使美国对外援助项目的执行和管理能力得以明显提升,有力地促进了对外援助在维护美国国家安全方面的作用。

(一)美国对外援助机制的原则性和稳定性

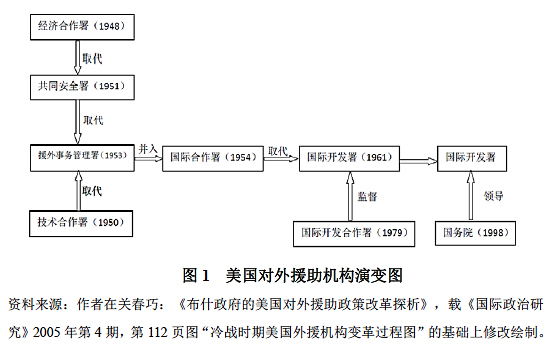

二战后,美国对外援助机制的发展大致经历了两个阶段。第一阶段从1947年到1961年。这一阶段美国对外援助的立法分散,对外援助机构根据援助的任务不同,经常进行增设、撤销和合并。第二阶段从1961年至今。随着1961年《对外援助法》的通过和国际开发署的成立,美国拥有了自己第一部对外援助基本法和第一个专门执行对外援助的机构,自此奠定了其对外援助法制化和机制化的基础。尽管之后美国政府对对外援助机制进行过几次调整,但《对外援助法》作为基本法、国际开发署作为最主要的对外援助机构的这一设置没有变化。这样的对外援助机制保证了美国对外援助项目的执行和管理的稳定。

美国第一次现代意义上的官方援助始于1947年出台的马歇尔计划。[29] 为了实施马歇尔计划,美国国会于1948年通过《经济合作法案》[30] 以管理和实施该援助计划,并据此创建了一个独立的对外援助管理机构——经济合作署(Economic Cooperation Agency)。《经济合作法案》就经济合作署的职能、援助的性质和方式、保护国内经济定期向国会报告、援助的终止等内容作了具体规定。[31] 1950年,美国国会通过了《国际发展法案》,该法案主要是为了实施1949年杜鲁门总统在就职演说中提出的“第四点计划”。根据该法案的授权,美国政府成立了一个隶属国务院的技术合作署(Technical Cooperation Administration),负责相关对外援助事宜。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发,美国调整了对外援助的方向,由经济援助转向军事援助。马歇尔计划在这一年被缩减。同年10月31日,国会通过《共同安全法》,将军事项目、经济项目与技术援助统一起来,建立共同安全署(Mutual Security Agency)管理援助事务。1953年朝鲜战争结束,美国通过合并取代共同安全署和技术合作署,设立援外事务管理署(Foreign Operations Administration)进行对外经济和技术援助。1954年,该机构并入国际合作署(International Cooperation Agency)。

到20世纪60年代初,美国对外援助立法分散且机构变换频繁。肯尼迪总统在1961年推动国会通过《对外援助法》和建立国际开发署之前,曾作出如此评价,“美国对外援助项目太多样化,对外援助机构太分散,随意地建立或撤销;不同时期通过不同的立法,这些对外援助法律目标太多且没有连贯性。美国对外援助机制不适合目前对外援助的需求”。[32] 1961年《对外援助法》的通过以及美国国际开发署的建立,推动美国对外援助特别是发展援助的活动快速增长,美国对外援助由此进入了一个新时期。[33] 尽管此后美国对外援助机制进行了几次调整,但《对外援助法》作为基本法、国际开发署作为核心机构的基本架构没有发生变化。(图1)

(二)美国对外援助机制的灵活性和实时性

如前所述,在《对外援助法》之外,美国行政部门和国会在不同时期根据具体外交政策目标的需要,发布行政命令或通过涉及对外援助的法案来指导对外援助项目的执行。比如为了更好地帮助独立后的东欧国家建立民主体制和市场经济,美国国会曾通过《1989年支持东欧民主法案》、《1992年支持俄罗斯和欧亚新兴民主国家自由和开放市场法案》推动因苏联解体而独立的这些原社会主义国家向民主国家转型。又如,海地地震发生后,为了更好地向海地提供人道主义援助,国会通过了《2010年海地债务减免和地震恢复法案》。为了应对日益严重的全球性疾病,如艾滋病、疟疾、肺结核等,美国政府和国会通过一系列行政指令和专项法案来防治这些全球性疾病。这些在不同时期由国会和政府通过以及签署的对外援助相关法案和行政指令,确保了美国对外援助项目根据外交政策目标的需求来展开,也确保了对外援助项目执行的时效性和灵活性。

1961年之前,美国对外援助机构设立、合并、撤销频繁,自国际开发署成立以来,它成为美国专门从事长期发展援助的对外援助机构,至今仍然管理着大部分对外援助项目。除此之外,美国政府在1961年之后还陆续建立了一些新的机构来承担不同时期的对外援助任务。例如,泛美基金会于1969年设立,旨在向拉美和加勒比地区非政府和非营利的草根或社区组织、企业、地方政府提供无偿的资金援助。[34] 又如,1979年,根据参议员休伯特·汉弗莱的建议,美国政府通过总统行政指令设立内阁级别的国际开发合作署,以便监督国际开发署。[35] 再如,美国国会于1980年通过《非洲开发基金法案》,并设立与泛美基金会类似的美国非洲开发基金会,向那些难以从政府、非政府组织或其他国际发展机构获得资助的非洲社区团体和小企业提供无偿援助。[36] 进入新世纪,小布什政府还陆续建立千年挑战集团和全球艾滋病事务协调员办公室来实施新的对外援助项目。这些新机构的建立为不同时期新的对外援助项目的执行提供了组织保障。

一般来说,建立新的机构往往花费的政治成本较高。美国政府更多依托其他联邦政府机构来执行与这些机构业务相关的对外援助项目。比如美国环保署负责管理通过非政府组织实施、向他国政府提供的环境保护和污染治理方面的技术援助;[37] 美国内政部下属的美国渔业和野生动物局负责跨国物种保护基金会、热带候鸟保护、北美湿地保护基金援助项目;[38] 美国能源部在核不扩散方面对外国政府的协助和国际节能与清洁能源合作方面进行参与;美国劳工部资助旨在减少其他国家童工的使用、在工作场合提高艾滋病意识的项目等。[39] 这些机构一般在本部门预算中分配一部分拨款,用于相关项目的管理和实施。这些联邦政府机构的参与使得美国政府可以通过更多部门的预算获得对外援助项目的拨款,并从这些机构获得执行对外援助项目所需的技术支持。进入新世纪以来,随着全球性问题的增多,其他政府机构参与对外援助执行的现象将持续。除了原有主要对外援助机构,新建立的对外援助机构,特别是其他联邦政府机构参与对外援助项目的执行,满足了美国政府在不同时期执行不同对外援助项目的组织需求和技术需要。

三、美国对外援助机制存在的问题

尽管美国对外援助机制具备原则性、稳定性、灵活性、实时性的优势,但美国对外援助机制仍然存在着很多问题。首先,诞生于冷战期间的《对外援助法》内容过时,其他各种相关法案和指令太多,这对于对外援助机构的执行是一种沉重的负担。其次,缺乏级别较高的对外援助机构负责对外援助政策制定、执行的管理和监督。第三,对外援助目标缺乏统一和清晰的界定,从而导致援助账户设置混乱且无法有效评估对外援助效果。第四,机构间合作机制不够有效,多个机构无法联合有效实施同一对外援助项目。

(一)《对外援助法》内容过时及各种相关立法和行政指令繁多

1961年通过的《对外援助法》诞生于冷战期间,该法最初只有49页,经过几次修改,扩充到417页。该法仍包含很多关于冷战和反共目标的优先事务规定和命令。这些内容已经过时且不能反映当今国际形势的变化。[40] 除了庞大臃肿的基本法,国会和政府在不同时期通过或签署的有关对外援助法律和行政指令中,涉及对外援助的法案有20多部,而总统行政指令特别是每年附在拨款法案中的总统倡议更是繁多。[41] 这些对外援助法案和行政指令是对外援助机构执行过程中的沉重枷锁。

(二)缺乏高级别对外援助机构

美国对外援助机构众多,但缺乏高级别对外援助机构参与对外援助政策制定并负责所有项目的管理、监督。国际开发署虽然是最主要的对外援助机构,管理着大部分援助项目,但仅是一个次内阁机构,在政策制定与预算管理方面接受国务院的领导。国务院是美国负责管理外交事务的机构,对外援助事务并不是国务院负责的首要事务。缺乏高级别对外援助机构对对外援助政策的制定、执行和评估都带来了负面影响。

在对外援助政策制定方面,国际开发署不是内阁机构,无权列席日常的国家安全委员会会议。一旦会议讨论对外援助政策制定和执行,最了解对外援助事务并处于对外援助执行第一线的官员的意见无法上达。奥巴马总统执政后,承诺建立一个强有力的国际开发署,并允许其在必要时列席国家安全委员会会议。[42] 尽管如此,国际开发署在制定对外援助政策方面的影响依然很有限。国际开发署只是在必要时列席国家安全委会会议,仍然无法参与日常会议。此外,由国际开发署领导的旨在为总统提供发展政策建议的全球发展委员会(U.S. Global Development Council)从2010年建立以来,直到2014年才召开了第一次会议。全球发展委员会的缓慢发展进程预示着其在影响对外援助政策制定方面的影响很有限。[43] 前国际开发署署长拉吉·沙赫(Raj Shah)在2015年初卸任前曾提出多项倡议,如“全球发展实验室”(Global Development Lab)、“非洲电力”(the Power Africa)等,这些倡议在其卸任前也没有获得国会授权。[44] 国际开发署作为最主要也是执行第一线的对外援助机构,在制定对外援助政策方面的有限参与,不利于政府制定符合当地实际的对外援助政策。实际上驻在各国的国际开发署执行团队一直对新目标和新政策难以在当地具体化为项目加以实施颇有微词。[45]

除了需要一个高级别对外援助机构在政策制定过程发挥重要作用之外,对外援助项目的执行也需要高级别机构来统一管理、协调和监督。参与美国对外援助项目执行机构众多,特别是一些传统意义上非涉外的联邦政府机构。这些机构往往没有具体的预算信息,[46] 也经常无法提供项目的执行情况。2006年设立的对外援助指导办公室(其负责人仅为副国务卿级别)曾要求参与对外援助事务的机构能够提供执行信息,但很多机构因为执行过程中的时间不统一,对外援助任务非本机构的首要任务,不愿意给自己的员工增加额外负担,导致信息收集很不顺利。[47] 没有整体的对外援助执行信息,对外援助项目的执行状况无法得知,进而对外援助评估很难做到精准和全面。这就为随后的政策制定埋下了隐患。此外,在海外事务顾问小组(Overseas Presence Advisory Panel)的报告中,多位执行援助项目的负责人还提到了海外执行援助任务时的混乱状况。一线工作人员会接到很多优先任务的指令,这些指令没有等级次序,使他们不知道应该执行哪一个。正如顾问小组人员所言,“这是一种接近危机的状态”[48]。

(三)对外援助目标缺乏统一和清晰的界定

现有的对外援助法律存在目标重复甚至混乱的状况。[49] 以发展援助为例,促进受援国发展是对外援助的一个最基本的要求,具体表现为促进受援国人

均收入水平提高、减少贫困,提升健康和教育水平,推动储蓄、投资和贸易,建立良治政府。[50] 按照这一定义,很多援助机构的援助账户都是以促进发展为目标。比如国际开发署的“发展援助”、“发展信贷授权”与千年挑战集团、国务院的“经济支持基金”、财政部的“国际金融机构”、“债务重组”和“国际事务技术援助”、国防部针对伊拉克和阿富汗的重建工作、和平队、泛美基金会和非洲开发基金会等(表2)。这些机构所负责的这些援助账户都旨在促进受援国的经济发展与良治的实现。尽管这些机构都在执行发展援助的项目,但无论是机构本身还是国会每年通过的拨款法案都未对分工进行详细的说明。这些从事发展援助的机构在同一国家执行任务时很容易出现任务重叠的现象,从而造成援助资源的浪费。因此,应该对对外援助目标进行统一和清晰的界定,确定对每个目标的大体拨款数额,对投向哪些国家、由哪些机构来实施、方式如何进行明确的规定,尽量避免因目标重复造成的援外资源浪费的状况。

除了在对外援助执行中存在目标重复的现象,很多援助账户还存在目标混乱的问题。作为维护美国国家安全的工具,对外援助除了促进受援国发展之外,还具有其他的目的。[51] 研究援助问题的著名学者兰凯斯特(Carol Lancaster)认为对外援助具有多重目标,其中发展与外交是对外援助最主要的两个目标。[52] 此外,根据援助账户设立的意图,对外援助还被用来解决全球性问题,[53] 如气候变化、跨国犯罪、毒品交易、全球性疾病、资源短缺等问题。人道主义救援也是对外援助的一个目标。目标不同,评估的标准也不同。发展目标主要在于是否促进了受援国经济的发展和良治的实现,外交目标则在于是否推进了美国与具有战略意义的国家的外交关系或者维护了美国战略地区的稳定。解决全球性问题项目的评估则是看这些全球性问题是否在援助到位后,有所纾缓或解决。缺乏清晰的统一的目标界定,会影响对外援助执行的评估。以“经济支持基金”为例,这一援助账户主要是向对美国有战略意义的国家提供发展援助。从表面看这一账户执行的是发展援助,国会也以发展援助的标准来评估执行的效果,但实际上这一账户的主要目标旨在推进与美国具有战略意义国家的外交关系或维护对美国具有战略意义的地区的稳定。因此,以发展标准来衡量经济支持基金的执行情况将会南辕北辙。[54]

(四)缺乏有效的机构间合作机制

美国有很多对外援助项目是由多个机构联合实施的。如“经济支持基金”、国务院与国防部联合实施的军事援助。这些项目都是由国务院制定相关政策,国际开发署以及国防部负责具体项目的执行。又如“总统艾滋病紧急救援计划”是由国务院、国际开发署、国防部、卫生部、商务部、劳工部与和平队联合实施。九一一事件后,为了更好地在冲突后国家开展维稳和重建工作,美国政府还建立了各种促进国防部和其他民事机构之间的合作机制。美国对外援助项目执行中这种政出多门的现象很普遍,尽管政府在推动机构间的合作和协调方面不断做出努力,但实际的效果很有限。

例如,国务院在2004年建立全球艾滋病事务协调员办公室来协调总统艾滋病紧急救援计划的实施。这一协调机制虽然推动了各机构间的分工和合作,但与受援国和其他援助国的合作进展不顺利。以莫桑比克艾滋病防治计划的实施为例,有五个部门同时在该国执行这一援助计划,分别是卫生部下属的疾病防控中心、国际开发署、国防部、国务院及和平队。每个机构都有自己的部门规定和执行程序,这种执行模式不仅给受援国带来困惑,也使得其他援助国在寻求合作时,很难确定与哪一个机构联系合作事宜。[55]

为了促进国防部和国务院、国际开发署等民事机构在重建工作中的合作,2012年国会新设立全球突发安全应急基金援助账户。该账户主要用于加强民事机构援助执行力,使民事机构在冲突后能够代替国防部提供后续的援助,但由于国防部提供大部分资金,在执行过程中其发挥了主导作用。美国政府促进军事机构与民事机构在重建工作中合作的尝试未取得理想效果。而2006年国务院设立的对外援助主任(Director of Foreign Assistance)发起的促进各机构之间合作和协调,实现执行过程合理化的改革更是以失败告终。[56] 缺乏有效的机构间合作机制会影响多个机构联合执行同一项目的效果。

结语:美国对外援助机制对中国的启示

新中国自建立之初就开始实施对外援助,并一直将对外援助视为对外工作的一部分和履行国际义务不可或缺的重要内容。进入新世纪以来,中国对外援助金额保持了快速增长的势头,据2011年4月国务院新闻办发布的《中国对外援助》白皮书统计,自2004年至2009年,中国政府对外援助金额连续四年平均年增长率为29.4%,[57] 到2009年底,总额达到了2 562.9亿元。[58] 从2010年至2012年,中国的对外援助规模持续增长,对外援助总金额为893.4亿元。[59] 在援助规模不断扩大的背景下,如何更加有效地管理和执行对外援助是中国政府面临的一个新课题。中国政府目前负责对外援助管理的机构是商务部下属的援外司,其在主管援外工作过程中比较侧重对外援助的经济层面。[60] 这样的组织架构无论是从机构级别还是业务范围都无法适应不断增长的对外援助规模的管理需求。同时,在立法方面,中国也缺乏完善的法律体系对对外援助活动予以规制。[61] 通过对美国对外援助法律体系和组织架构的考察,可为中国对外援助机制的未来发展提供有益参照。

在立法方面,中国应该建立对外援助领域的基本法,就对外援助的定义、宗旨、原则、目的、方式等进行规定。同时,基本法应该根据不同时期的国际形势需求进行调整和变动。在制定对外援助领域基本法之外,面对一些实时的援外事务,可以通过行政法规、管理办法等规范性文件来指导对外援助工作。但这些规范性文件不能与基本法内容相冲突,也要避免彼此之间的冲突或重叠,应该内容具体且具有针对性,能够作为基本法的补充来满足对外援助工作的实时立法需求。

在机构设置方面,中国应该设立一个级别较高的机构作为专门性的对外援助管理机构。美国政府没有类似的机构,因而无论是援外项目管理还是机构协调,抑或是政策制定和评估方面都存在着问题。除了建立专门对外援助管理机构之外,同时也应该制定对外援助战略,根据战略确定政策内容和目标,对不同的目标予以清晰的界定,对由哪些机构负责实施,拨款的数额是多少,投向哪些国家,援助方式如何予以明确规定。设立相应的机构参与制度,允许其他国内机构为对外援助项目的执行提供充分的技术支持。此外,还应该在政策制定、执行层面建立有效的机构间合作机制(包括与其他援助国机构的合作机制)。机构参与机制和机构间合作机制的建立,是促进不同机构在执行对外援助项目过程中实现有效分工和合作的制度保障。

对中国而言,在对外援助规模不断扩大的背景下,创新中国的对外援助机制,是加强中国对外援助管理水平和执行力的现实需求,也是有效实施对外援助以提升中国软实力的题中应有之意。美国作为最大的援助国,也是最早完成对外援助机制化和法制化的国家之一,其对外援助机制存在的优势和面临的问题对中国对外援助机制的完善具有启示意义。中国应提高对外援助管理机构的级别和扩大其业务管理范围,制定对外援助基本法。同时,为了应对不同时期对外援助事务的需要,应该通过一些灵活的立法方式,比如行政法规、管理办法等规范性文件来指导对外援助工作。建立其他机构参与机制和机构之间的合作机制,确保对外援助实时执行的立法需要和组织需求。制定对外援助战略,根据战略制定政策内容和明确对外援助目标,指导对外援助的日常执行。

文献来源:《国际展望》

注释:

[1] Susan B. Epstein, Marian L. Lawson, and Alex Tiersky, “State, Foreign Operations, and Related Programs: FY2016 Budget and Appropriations,” CRS Report for Congress, R43901, May 13, 2015, p. 1.

[2] 发展援助委员会是经济合作与发展组织下属的一个机构,现有29个成员国,其目标在于向发展中国家和地区提供援助、促进其发展并减少贫困。目前世界上90%的官方发展援助由该组织提供。

[3] 丁韶彬:《美国对外援助的法律架构及其演进》,载《国际论坛》2012年第2期,第67页。

[4] OECD, “Aid to Poor Countries Slips Further as Governments Tighten Budgets,” April 3, 2013, http://www.oecd.org/development/stats/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm.

[5] 法案(Act)主要是指由立法机关制定的法律,该单词常用于某一特定问题的法律名称。法律(Law)可以指单部法律或法规,又可表示一般和抽象的含义,但它一般不用作某个特定的法律名称。文中提及单一法律时用法案来表述,提及一般法律含义时用法律来表述。如国会通过各种法案,美国对外援助法律体系。

[6] 丁韶彬:《美国对外援助的法律架构及其演进》,第69页。

[7] The Foreign Assistance Act of 1961, Public Law 87-195, http://democrats.foreignaffairs.House. gov/111/FAA61.pdf.

[8] “Advocating for Foreign Assistance Reform,” January 12, 2010, http://ajws.org/what_we_do/ advocacy/advocating_for_foreign_assistance_reform.pdf.

[9] 援助账户是援助拨款法案中设立的接收拨款的单位。国会根据不同的目标、相关的授权以及政策规定向指定的账户划拨资金用于援助事务的执行。每个账户之下设立多个援助项目,来分配和使用资金。

[10] Curt Tarnoff and Marian Leonardo Lawson,“Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy,” p. 29.

[11] Susan B. Epstein, “Department of State and Foreign Operations Appropriations: A Fact Sheet on Legislation, FY1995-FY2015,” CRS Report for Congress, R43751, March 24, 2015, p. 1.

[12] Regulatory Information Service, “Unified Agenda,” Federal Register, Vol. 67, No. 92, May 13, 2002, p. 32819.

[13] Carol Lancaster and Ann Van Dusen, Organizing U.S. Foreign Aid: Confronting the Challenges of the Twenty-first Century, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2005, p. 14.

[14] Curt Tarnoff and Marian Leonardo Lawson, “Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy,” p. 21.

[15] “Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2016,” February 2015, http://www.state.gov/documents/organization/ 236395.pdf, pp. 94-96, 104-113, 122-123.

[16] Curt Tarnoff and Marian Leonardo Lawson, “Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy,” p. 21.

[17] “Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2016,” pp. 114-121.

[18] Curt Tarnoff and Marian Leonardo Lawson, “Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy,” p. 23.

[19] “Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2016,” p. 133.

[20] Ibid., p. 134.

[21] “Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2016,” p. 135.

[22] Curt Tarnoff and Alex Tiersky, “State, Foreign Operations Appropriations: A Guide to Component Accounts,” CRS Report for Congress, R40482, January 13, 2015, p. 12.

[23] “Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2016,” p. 103.

[24] Larry Nowels, “The Millennium Challenge Account: Congressional Consideration of a New Foreign Aid Initiative,” CRS Report for Congress, RL31687, March 19, 2004, p. 2.

[25] Ibid.

[26] Larry Nowels, “The Millennium Challenge Account: Congressional Consideration of a New Foreign Aid Initiative,” p. 20.

[27] Curt Tarnoff and Marian Leonardo Lawson, “Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy,” p. 23.

[28] Marian Leonardo Lawson and Susan B. Epstein, “Foreign Aid Reform: Agency Coordination,” CRS Report for Congress, R40756, August 7, 2009, p. 10.

[29] J. Brian Atwood, “Dispelling a Few of the Myths about U.S. Foreign Aid,” Christian Science Monitor, Vol. 87, Issue. 47, February 2, 1995, p. 19.

[30] 《经济合作法案》是1948年通过的《对外援助法》四项方案中的一项,主要管理和实施马歇尔计划。其他三项为《1948年国际儿童紧急资金援助法案》、《1948年希腊—土耳其援助法案》和《1948年中国援助法案》。

[31] 丁韶彬、周宝根:《美国对外援助管理:历史与现实》,载《国际经济合作》2012年第4期,第78页。

[32] Carol Lancaster and Ann Van Dusen, Organizing U.S. Foreign Aid, p. 26.

[33] USAID, “USAID History”.

[34] 丁韶彬、周宝根:《美国对外援助管理:历史与现实》,第79页。

[35] USAID, “USAID History”.

[36] 丁韶彬、周宝根:《美国对外援助管理:历史与现实》,第79页。

[37] Carol Lancaster and Ann Van Dusen, Organizing U.S. Foreign Aid, p. 17.

[38] USAID, Overseas Loans and Grants, http://gbk.eads.usaidallnet.gov/about/reporting_concepts. html#notes.

[39] Marian Leonardo Lawson and Susan B. Epstein, “Foreign Aid Reform: Agency Coordination,” p. 10.

[40] Susan B. Epstein, “Foreign Aid Reform, National Strategy, and the Quadrennial Review,” CRS Report for Congress, R41173, April 12, 2010, p. 1.

[41] Stewart Patrick, “U.S. Foreign Aid Reform: Will it Fix What is Broken?” Center for Global Development, September 2006, p. 7, http://international.cgdev.org/files/10497_file_Foreign_Aid _Reform.pdf.

[42] U.S. Department of State and U.S. Agency for International Development, “Leading Through Civilian Power the First Quadrennial Diplomacy and Development Review,” 2010, p.115, http://www.state.gov/documents/ organization/153108.pdf.

[43] Nancy Birdsall and Ben Leo, “US Global Development Council Finally Weighs In with An Excellent Blueprint,” April 21, 2014, http://www.cgdev.org/blog/us-global-development-council- finally-weighs-…-excellent-Blueprint.

[44] Michael Igoe, “The End of an Era for USAID,” December 18, 2014, https://www.devex. com/news/the-end-of-an-era-for-usaid-85134.

[45] Casey Dunning, “What Should We Look for in the Next USAID Administrator?” Center for Global Development, February 19, 2015, http://www.cgdev.org/blog/what-should-we-look-next- usaid-administrator.

[46] Connie Veillette, “Foreign Aid Reform: Issues for Congress and Policy Options,” CRS Report for Congress, RL34243, November 7, 2007, p. 2.

[47] Marian Leonardo Lawson and Susan B. Epstein, “Foreign Aid Reform: Agency Coordination,” p. 12.

[48] Carol Lancaster and Ann Van Dusen, Organizing U.S. Foreign Aid, p. 18.

[49] Jean Arkedis, “Getting to a ‘Grand Bargain’ for Aid Reform: The Basic Framework for U.S. Foreign Assistance,” Center for Global Development, February 2011, p. 2, http://www.cgdev. org/content/publications/detail/1424793.

[50] Carol Lancaster, George Bush’s Foreign Aid: Transformation or chaos?, Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008, p. 3.

[51] 援助目标不属于本文讨论范围。但这里笔者在借用Carol Lancaster观点基础上,认为援助目标分为:发展、外交和安全、应对全球问题、人道主义救援等。Lancaster教授认为除上述四个目标外,反恐也是对外援助的目标。但笔者将反恐归入外交和安全目标之下。可参阅Carol Lancater, George Bush’s Foreign Aid。

[52] Carol Lancaster, George Bush’s Foreign Aid, p. 3.

[53] 所谓全球性问题,是指当代国际社会面临的超越国家和地区的界限,关系到整个人类生存与发展的严峻问题,如环境、气候变化、跨国犯罪、资源短缺、毒品泛滥等。

[54] Jean Arkedis, “Getting to a ‘Grand Bargain’ for Aid Reform,” p. 3.

[55] Marian Leonardo Lawson and Susan B. Epstein, “Foreign Aid Reform: Agency Coordination,” p. 7.

[56] Ibid., pp. 11-12.

[57] 中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国对外援助(2011)》,新华网,2011年4月,http://news.xinhuanet.com/2011-04/21/c_121332527.htm。

[58] 同上。

[59] 中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国对外援助(2014)》,凤凰网,2014年7月,http://news.ifeng.com/a/20140710/41100232_0.shtml。

[60] 黄梅波、胡建梅:《中国对外援助管理体系的形成和发展》,载《国际经济合作》2009年第5期,第33-34页。

[61] 曹俊金:《中国对外援助立法的价值定位及立法宗旨》,载《国际经济合作》2014年第9期,第77页。