- 新开发银行的发展创新

- 新开发银行的发展创新

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- “中澳对话:G20与地区倡议”国际学术研讨会综述

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 印缅关系是否将影响中缅关系?

- 携手支点国家,共推发展战略

- 开启中波合作新时代

- 印度可以为金砖国家合作做出新贡献

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

当然,发达国家一直有重新解读“共同但有区别的责任”原则的声音。[③]随着新兴经济体的迅速发展以及温室气体排放量的迅速增加,发达国家对分担减排责任的立场发生了变化,要求中国等发展中大国承担更多减排义务,从而与主要发展中国家形成尖锐对立。自2007年巴厘岛联合国气候大会以来,关于《京都议定书》第二承诺期和未来国际气候变化治理体系构建的谈判一直陷于僵局之中。

面对这一僵局,发达国家采取在联合国气候大会谈判框架之外,寻求建立新的国际性行业减排规则与机制。首先,一些发达国家的跨国公司、非政府组织和政府机构试图通过自身在跨国供应链中的影响力,逐渐为发展中国家的供应商设立温室气体排放和能源消耗的规则,或者建立引导性的标准体系。上述努力被统称为“市场驱动的行业减排规则建设行动”。其次,主要发达国家试图绕开联合国气候大会,以其政府为主导,通过其他政府间国际组织建立国际海运和民航业的减排规则。相关行动被统称为“政府主导的行业减排规则建设行动”。

本文尝试将发达国家上述两方面的新规则建设行动置于全球气候政治与产业竞争的背景下加以综合分析,并探讨其对中国构成的潜在挑战。首先,从现有基本规则以及当前气候谈判中的具体分歧两个角度,明确发达国家行动的背景。其次,通过具体例证介绍发达国家各行为体在联合国气候大会之外采取的两种新行动。再次,从减排路径设置和贸易壁垒的角度,分析发达国家的行动对中国构成的潜在挑战。最后,初步探讨中国在整体气候战略和行业层面可以采取的应对措施。

一、全球气候变化治理僵局

(一)现有机制及其弱点

经过多年谈判,国际社会以《公约》和相关议定书为基础建立了全球气候变化治理体系,从而在全球层面确立了气候变化治理的基本规则。《公约》作为这一全球性体系的基石具有两个特征。

一是其广泛的代表性。《公约》于1992年联合国环境与发展大会期间开放签署,随后于1994年生效,截至2014年3月,共有196个缔约方。与之相应,在1992年后举行的历次缔约方大会也获得了各国的积极支持,并始终致力于通过达成共识来缔结新的气候协议。

二是其确立了气候变化减缓行动中的基本原则。其中“共同但有区别的责任”原则通常被认为是关于减排责任分配的最核心原则。《公约》第三条第1款规定,“各缔约方应当在公平的基础上,并根据它们共同但有区别的和各自的能力,为人类当代和后代利益保护气候系统”,并由此而引申出“发达国家缔约方应当率先应对气候变化及其不利影响”。与此同时,各国在划分和承担减排责任时还应当考虑以下问题:发展中国家的国情和发展需要、预防和成本—收益的考量、可持续发展以及促进国际经济合作。

但作为一项框架协议,《公约》缺乏对原则的具体阐释,也没有确立具体的减排目标和实施机制。这一安排是艰苦谈判的成果,为后续具体协议的签署提供了很强的灵活性,然而也带来了负面效应,即由于原则的模糊和笼统,各谈判方对如何阐释和应用这些原则往往产生分歧,难以达成共识。例如,《公约》中的“共同但有区别的责任”原则规定“发达国家应率先应对气候变化及其不利影响”,但是并没有将其具体化。而发达国家应如何率先进行减排以及如何向发展中国家提供资金和技术援助,一直是南北阵营争执的焦点之一。

在《公约》基础上,《京都议定书》、《马拉喀什协定》等一系列谈判成果逐步确立了具有操作性的减排实施机制。这一机制获得广泛支持,明确区分了发展中国家和发达国家(附件I国家)的减排责任,并量化了后者在2008—2012年期间的减排目标。但这一机制存在先天不足的问题:第一,《京都议定书》仅明确了发达国家在第一承诺期,即2008—2012年的减排目标,将此后的减排责任分配都留待进一步谈判解决,这使该机制的存续存在很大不确定性。第二,尽管大多数发达国家加入了这一机制,但是作为当时第一大温室气体排放国的美国却于2001年单方面宣布退出《京都议定书》,这使得机制的覆盖面和效果大打折扣。

(二)当前气候谈判中的具体分歧

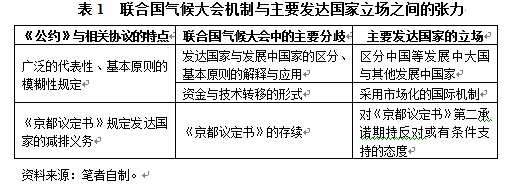

自《京都议定书》第一承诺期的履约机制于2005年实施起,国际社会就开启了未来全球气候变化治理体系构建和《京都议定书》第二承诺期的谈判进程,并建立了“《公约》下的长期合作行动特设工作组”(The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention)以及“《京都议定书》附件I国家后续承诺特设工作组”(the Ad Hoc Working Group on Further Commitments of Annex I Parties under the Kyoto Protocol)等机制。但由于发展中国家与发达国家分歧严重,谈判始终未能取得重大进展。(表1)

在《公约》和《京都议定书》等协议不完善的条件下,关于未来全球气候变化治理体系的构建、资金和技术转移机制以及《京都议定书》第二承诺期的分歧是发达国家推动“国际行业减排规则建设”的重要背景因素。

首先,由于《公约》的广泛代表性和对基本原则的全面规定,联合国气候谈判大会成为推动建构未来全球气候变化治理体系的主导平台。然而,基本原则的模糊性意味着各方可以根据自身的理念和利益提出不同的主张。所谓“先进发展中国家”(advanced developing countries)概念的提出就是一个突出的例证。欧盟试图借此来区分中国等发展中大国与其他发展中国家,从而为“共同但有区别的责任”原则提供新的解释和应用路径。事实上,在联合国气候大会框架下,由于发展中国家数量占绝对多数,发达国家试图推行其主张面临重重困难。

其次,在资金和技术转移议题上,发达国家也希望尽量减少其所承担的责任。由于发达国家的历史累积排放及其在资金和技术上的优势,广大发展中国家普遍认为北方阵营应向南方阵营提供全方位援助,但发达国家对此并不积极。作为曾经主要的资金和技术转移渠道之一的清洁发展机制,仅为发展中国家提供了非常有限的资金和技术支持。在建立新的资金和技术转移机制的谈判进程中,发达国家也一直行动迟缓。例如,绿色气候基金虽已获得100亿美元以上的注资承诺,但与发达国家承诺在2020年以前每年提供1 000亿美元的目标相差甚远。同时,发达国家借口大量资金和技术由私人掌握,积极推动建立以市场为基础的国际性减排机制,但这显然不是发展中国家关注的议题。

第三,主要发达国家对《京都议定书》第二承诺期持反对或有条件支持的态度。加拿大、俄罗斯、日本和新西兰已经拒绝加入《京都议定书》第二承诺期谈判进程。欧盟则在相关谈判中始终强调其签署《京都议定书》第二承诺期的前提是2020年签署新的覆盖所有排放大国的全面减排协议;此后又出于维护其在国际气候政治中领导地位的考虑,比较勉强地选择支持第二承诺期。[④] 同关于《公约》基本原则的争论相比,主要发达国家对《京都议定书》的态度更直接反映了其迫切要求发展中的排放大国承担更多减排责任的立场。

综上所述,尽管目前联合国气候大会框架下的全球气候变化治理面临诸多问题和挑战,但是以《公约》和《京都议定书》等协议为基础的联合国气候变化治理体系,对于主要发达国家在国际上推行自己的气候战略形成了有力约束。在这一背景下,主要发达国家试图绕开联合国气候变化治理框架,积极推动建立国际性的行业减排机制。

二、市场驱动的行业减排规则建设行动

随着经济全球化的不断深入,跨国公司在全球治理中开始扮演重要的角色。市场力量是推动这一现象的直接原因,位于供应链下游的跨国公司能够依靠其市场地位改变位于上游的供应商的行为。“私人治理”(private governance)在理论和实践中均受到关注。史蒂文·伯恩斯坦(Steven Bernstein)和本杰明·卡肖(Benjamin Cashore)以实例证明,通过国际市场传导的压力能够引起政策变化。[⑤] 而非政府组织和政府机构虽然不是市场活动的直接参与者,但能够通过制定强制性或引导性的法律、行业标准等对市场进行塑造。

(一)跨国公司

目前,一些发达国家的跨国公司已采取供应链温室气体排放与能耗管理等方面的行动,要求其供应商遵循更严格的排放和能效标准。早在2007年,宜家(IKEA)就启动了“供应商气候正向机遇”(Climate Positive Opportunities for Suppliers Programme)项目和“供应商能效”(Supplier Energy Efficiency Project)项目,要求并协助供应商减少碳排放和提高能源使用效率。在其可持续发展战略中,宜家明确要求所有供应商制定减少生产和运营的环境影响的计划,并与主要供应商进行直接合作。2011年,宜家同时开展了四个应对气候变化的探索与研究性项目,其中包括“供应商能源使用”(Energy Use at Suppliers)。虽然项目的名称和运行方式可能发生变化,但宜家一直从两方面推进供应链节能减排:一方面是收集数据、探索从整体上提高供应链能效,另一方面是向一些主要供应商提供能耗审计与评估、提出改进建议并负担部分费用。2010年,沃尔玛(Walmart)启动了“供应商温室气体创新”(Supplier Greenhouse Gas Innovation Program)项目,同供应商合作减少其碳排放。通用电气(GE)则在2011年通过“供应商责任项目”(Supplier Responsibility Program)推动其供应商更为高效地使用能源。总体而言,要求供应商减少温室气体排放和提高能效已成为诸多跨国公司的既定战略。

(二)非政府环保组织

与此同时,发达国家跨国公司的减排项目得到了非政府环保组织的大力支持和协助。例如,世界自然基金会(WWF)就深度参与了宜家的供应链温室气体排放与能耗管理项目;在广东省,WWF还开展了“低碳制造”(Low Carbon Manufacturing Programme)项目,直接参与一些中国出口企业的能耗管理。与之类似,环境保卫基金(Environmental Defense Fund)参与并协助了沃尔玛的供应商减排项目。[⑥] 其他一些积极介入和推动中国制造业进行减排的国际性非政府组织还有商业社会责任(Business for Social Responsibility)、自然资源保护理事会(Natural Resources Defense Council)、气候集团(the Climate Group)等。其中,商业社会责任还在中国建立了培训中心(the China Training Institute),以便在中国推广低碳供应链管理和提高供应商能效。

除参与跨国公司的供应链减排与节能项目之外,来自发达国家的非政府环保组织还在标准制定、平台搭建和公众信息披露等方面采取了积极的行动。“全球报告计划”(Global Reporting Initiative)编制和推广了引导企业披露包括温室气体排放信息在内的“环境足迹”的行动指南。[⑦] “碳披露”(Carbon Disclosure Project)已经发展成为一个非常活跃的跨国公司温室气体排放信息披露平台。[⑧] 世界资源研究所(World Resources Institute)和世界可持续发展工商理事会(World Business Council on Sustainable Development)开发了旨在监测和控制产业链排放的“温室气体议定书”(Greenhouse Gas Protocol)项目,并向占据产业链核心地位的公司推广。[⑨] 2010年11月,这两个机构与通用电气、可持续发展社区协会(Institute for Sustainable Communities)以及中国可持续发展工商理事会(China Business Council for Sustainable Development)在上海共同举办了旨在推动制造业减排和“温室气体议定书”的会议。注册于北京和加利福尼亚的非政府组织能源与交通创新中心(Innovation Center for Energy and Transportation)创立了“中国碳注册”(China Climate Registry)平台,[⑩] 试图为中国企业开发温室气体排放和能耗的注册系统,并借此宣传和推进中国企业节能减排。其行动得到了美国能源基金会(The Energy Foundation)、美国洛克菲勒兄弟基金会(Rockefeller Brothers Fund)、休利特基金会(Hewlett Foundation)等诸多机构的支持。电子行业公民联盟(the Electronic Industry Citizenship Coalition)与“商业社会责任”曾合作开发了试验性的“碳排放报告系统”(EICC Carbon Reporting System)项目。电子行业公民联盟随后以“全球报告计划”、“碳披露”和“温室气体议定书”采用的标准为参考,建立了在线式的可持续发展管理系统EICC-ON,以协助其成员企业及其供应商减少资源消耗和排放。

(三)政府机构

目前,发达国家政府机构尚未对其境外供应商的排放和能耗设定硬性标准,但是已通过实施碳标签、碳足迹披露等计划的形式从政策环境和国内市场的塑造上提供间接支持。以下对于一些主要发达国家的政策动向进行简要梳理。法国零售商卡西诺(Casino)曾实施的碳标签项目试点得到了法国环境与能源管理局(The French Environment and Energy Management Agency)的支持;随后在2011年7月,法国启动了强制碳标签试点。在英国,环境、食品与农村事务部(Department for Environment, Food and Rural Affairs)协助了“2050公众知情细则标准”(Publicly Available Specification 2050 Standard)的发展。意大利、瑞典等国也在发展类似的体系。在欧盟层面,要求标示产品全生命周期“环境足迹”(Product Environmental Footprint)的试点也在逐步推进。

亚太地区主要发达国家也在尝试实施碳标签和碳足迹等政策。日本于2009年开始试验和推广自愿性的碳标签认证,例如其经济产业省(Ministry of Economy, Trade and Industry)支持了带有试点性质的“碳足迹系统”(Carbon Footprint System)的建设。加拿大魁北克省政府也对碳标签项目进行了投资。美国联邦政府尚未正式表明对于碳标签的态度,但是一直存在支持的声音:《清洁能源与安全法案》(The American Clean Energy and Security Act)草案即建议由美国环境保护署(Environmental Protection Agency)评估建立全国性碳标签体系的可能性。这一草案虽由于美国参议院的反对而被搁置,但要求剥夺美国环境保护署对碳排放监管权力的动议随后也遭到否决,从而为采取行政手段监管碳排放保留了空间。

同处于跨国供应链下游的大型跨国公司相比,发达国家的非政府组织与政府机构对发展中国家企业发挥影响力的方式有显著区别。跨国公司能够采取符合市场运行规则的行为,介入供应商的生产和运营过程,甚至对供应商的表现设置准入门槛。而得到政府机构支持、由私人机构实施的碳标签体系,以及政府机构采取的碳标签措施,虽然仅仅涉及信息披露,但是否符合WTO国际贸易规则目前仍有争议。[11] 由此可以看出,非政府组织只能向跨国公司施加压力,同时与跨国公司进行合作,提供人力、技术等资源支持,推进供应商的碳足迹盘查以及节能减排等活动。而发达国家政府机构已付诸实施的行动还仅限于一些推动碳标签或碳足迹项目发展的措施。因此,发达国家的非政府组织和政府机构目前处于辅助性的地位。

三、政府主导的行业减排规则建设行动

海运和民航被认为是温室气体排放的重要来源。例如,来自海运业的排放占欧盟每年总排放量的4%,来自民航业的排放也占到3%。[12] 欧盟曾尝试单方面将国际民航业纳入其碳交易体系(EU ETS)。由于中国、印度、美国等多数国家的反对和外交压力,欧盟将这一计划搁置。但是欧盟仍然是国际海运和民航业减排的积极推动者。而美国虽然强烈反对欧盟将国际民航业纳入欧盟碳交易体系的计划,但是在国际性行业减排机制的建立以及发展中大国的减排责任等议题上与欧盟的立场则较为接近。

(一)国际海运业

国际海事组织(International Maritime Organization)和国际民航组织(International Civil Aviation Organization)早已开始关注船舶和飞机的节能减排问题。《京都议定书》第2条第2款即规定,附件I国家应限制或减少海运和民航温室气体的排放。值得注意的是,《京都议定书》是在遵循“共同但有区别的原则”前提下,对附件I国家提出了要求。而主要发达国家正在通过国际海事组织、国际民航组织等联合国气候大会之外的机制,试图避开相关原则的约束,建立一些将发展中国家包括在内的减排机制。

国际海事组织成立于1959年,是联合国负责防控海洋船舶污染和监管海上航行安全的专门性政府间组织,截至2015年3月共有170个成员国。海洋环境保护委员会(MEPC)是国际海事组织应对气候变化和温室气体排放的机构,1973年通过的《国际防止船舶造成污染公约》(以下简称MARPOL)是该组织应对船舶污染物和温室气体排放的主要法律协议。目前该公约共有六个附件,各国可决定是否加入。在发达国家的推动下,2003年国际海事组织成员国大会通过了第A963(23)号决议,要求海洋环境保护委员会建立温室气体排放控制机制,包括设立基准线、发展市场化的减排机制等。

2008年10月举行的海洋环境保护委员会第58届会议认为,“共同但有区别的责任”原则的适用存在争议;同时,商用船队中有四分之三的船旗国不是《公约》附件I国家,因而仅适用于附件I国家的能效措施将无法发挥作用。2011年7月,在海洋和环境保护委员会第62届会议上,MARPOL附件六“防止船舶大气污染”(Prevention of Air Pollution from Ships)的缔约国决定在该附件中增加第四章“船舶能效管理”,对400吨以上新建船舶强制实施能效标准(Energy Efficiency Design Index),对所有400吨以上船舶强制实施“船舶能效管理计划”(Ship Energy Efficiency Management Plan)。[13] 相关规定已于2013年1月1日开始实施。由于发展中国家的抵制,该决议给予发展中国家一个缓冲期,到2019年结束。但是,该决议没有遵循“共同但有区别的责任”原则,而是强调能效措施的所谓“非歧视性”。[14] 在2011年11月举行的德班气候大会上,中国、巴西等九个发展中国家在《公约》附属科学咨询机构(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)的会议前发表联合声明,对发达国家在MARPOL附件六缔约国会议中以投票表决而非协商的方式强行通过关于能效的决议表示强烈不满和反对。[15]

基于市场的减排机制(market-based measures)也早已被海洋环境保护委员会提上议事日程。然而,由于减排机制涉及更为复杂的利益分配,MARPOL附件六的缔约国迟迟无法达成共识。2013年5月举行的海洋环境保护委员会第65届会议被迫推迟关于市场机制的讨论。[16] 从已公布的各项市场机制设计提案可以看出,英国、法国、日本等发达国家和塞浦路斯、巴哈马等较小的“方便旗国”是积极推动者。[17] 目前,海洋环境保护委员会仍在推进这方面的研究和磋商。

(二)国际民航业

国际民航组织成立于1944年,是联合国下属的负责国际民用航空管理的专门机构,截至2013年10月,共有191个成员国。早在2001年,国际民航组织就开始考虑碳交易机制的发展。[18] 但在2013年以前,由于缔约国之间的分歧,关于减排目标和机制的讨论进展缓慢。2013年9月举行的第38届成员国大会对于国际民航业减排机制的发展具有标志性意义。此次大会的决议要求全球民航业能效在2020年前每年提升2%,在2020年后全球民航业碳排放实现零增长,并要求建立以市场为基础的全球性减排机制(market-based measures)。虽然该决议要求考虑缔约国特别是发展中国家的具体情况,但未规定“共同但有区别的责任”原则,作为折中,在关于市场机制指导原则的附件中提及了该原则。

这一决议的合理性引起很多争议。中国认为,发展中国家的民航业还处于发展阶段,不区分发展中国家与发达国家的责任而设定2020年之后的零增长目标,将阻碍发展中国家民航业的发展。因此中国对该条款提出了保留。欧盟则认为这一“零增长”条款设定的目标过低,也提出了保留意见。“共同但有区别的责任”原则虽然只出现在决议附件中,但仍然遭到了澳大利亚、美国、日本、加拿大、欧盟成员国等发达国家的一致反对和保留。发达国家普遍认为,《公约》所确立的原则不适用于国际民航业的减排机制谈判。

从以上的讨论可以看出,在关于国际海运和民航业减排机制建设的谈判中,扮演主角的仍然是各国政府,国际海事组织和国际民航组织主要的功能在于提供沟通与磋商的平台。事实上,发达国家主导推动了相关进程,无论是海运业的强制能效标准,还是国际民航业的零增长目标,都不符合发展中国家特别是中国、印度等排放大国的利益,并且严重背离了联合国气候大会关于减排责任分担的原则要求。

四、国际行业减排规则对中国的潜在挑战

当前,发达国家在国际行业性减排机制的建设上还处在初始阶段。跨国公司对于供应链排放和能效管理的投入,受制于其对利润的追求。国际海运和民航业的排放权交易机制目前仍然在论证与设计过程中,有待于制定具有可操作性的规则。尽管如此,发达国家的行动在减排路径和贸易壁垒两个方面给中国带来的潜在挑战不容忽视。

(一)减排路径设置

节能减排应当是中国企业在产业升级道路上的必然选择。从积极的方面而言,来自发达国家的压力能促使中国企业更加重视节能减排领域。但另一面是,发达国家的行为对中国企业节能减排的自主性也提出了考验。减少排放和能耗依赖于技术与管理水平的提高,但在激烈竞争的商业环境中,企业需要将节能减排放在整体经营策略中进行通盘考虑。与之类似,节能减排固然是中国海运和民航业应当重视的议题,但也仅仅是整体产业政策的一个环节。

因此,通过推动行业性的节能减排,发达国家在一定程度上能够获得对中国企业减排路径规划的影响力,使中国企业按照其设定的节奏“跳舞”。在跨国公司所实施的供应商节能减排项目中,中国企业需要投入资源以达到下游厂商在流程管理、生产工艺等方面的要求。[19] 与通过供应链传导的压力相比,发达国家在国际海运和民航业的行动更具战略意义。中国是海运和民航大国,在相关行业都有重大利益。特别是在民航业,据空中客车公司的估计,中国将在十年内成为世界第一大民航市场。[20] 与此同时,中国也在积极发展高端船舶和大飞机制造业,但与发达国家相比仍有相当大的差距。[21] 设定严格的能效标准和燃油经济性目标,将使中国企业必须在节能减排上提前投入更多资源,甚至依赖于发达国家所提供的技术,这给中国制造业的赶超进程带来更大压力。

(二)隐性贸易壁垒

在全球金融危机的阴影迟迟难以散去的背景下,贸易保护主义是在发达国家一直涌动的暗流。[22] 中国出口的产品已频频遭遇美国和欧盟的反倾销措施。[23] 法国、意大利和美国曾提出实施碳关税,声称目的在于抵消其减排措施对于国内产业的负面影响。尽管迄今为止尚未有碳关税付诸实施,但是相关的构想表明,以保护环境的名义抬高进口产品的门槛和保护国内产业已成为一些发达国家考虑的选项。[24]

如前文所述,受制于WTO贸易规则,发达国家难以对发展中国家的出口商设定生产过程中的排放规则和标准;碳标签体系的合法性也尚不明确。[25] 即便如此,碳标签规则能够通过营造具有倾向性的政策环境从而引导消费者的选择,影响跨国公司对供应链碳排放和能耗管理的立场。[26] 以市场的名义提高中国产品进入其国内市场的难度,可以被视为构建隐性的贸易壁垒。这样的例子已经出现,中国一些出口商为应对买方的碳标签要求,仓促进行认证,部分企业至少在短期内的成本将会上涨。[27]

国际海运和民航业的节能减排规则同样可以改变产品和服务提供商进入市场的门槛,影响其国际竞争力。高性能船舶和大飞机制造是大国积极争夺的产业制高点。与美国以及欧盟国家相比,中国在技术和工艺水平上仍有不小的差距。因此,过于严苛的能效和燃油经济性目标将构成中国制造的船舶与大飞机发动机进入国际市场的障碍,同时也不利于中国海运和民航企业使用国产设备参与国际竞争。而正在酝酿中的碳交易机制会给中国海运和民航业带来成本上的压力。碳交易的机理是设定排放上限,从经济上“激励”企业将排放减少到限额以下。如果企业无法达到这一目标,就必须购买碳排放配额。例如,欧盟曾计划单方面实施的航空业碳交易计划将使中国航空公司的成本在2020年增加30亿元。[28] 显然,碳交易机制中的限额设定至关重要,可以被用于抬高或相对减少海运或民航企业的运营成本,从而形成隐性的贸易壁垒。

五、中国的应对

上文分析了发达国家的三种行为体——跨国公司、非政府组织和政府机构——在具体的行业层面发展国际减排规则的背景以及具体行动,并从减排路径的设置和贸易壁垒的构建两个角度探讨了中国相关行业面临的潜在挑战。国际行业减排规则的酝酿和发展说明,全球气候政治的博弈在广度和深度上都在进一步发展。首先,各国博弈的平台从联合国气候大会扩展到国际市场和其他国际组织。其次,发达国家从行业规则的制定着手,使全球气候变化治理与各国贸易和产业竞争的联系更加密切和具体化。

这些规则将与现有的全球气候变化治理体系发生密切互动。一方面,以《公约》为基础的联合国气候大会等机制将继续保持主要平台的地位。出于合法性的考虑,国际行业减排规则的利益相关者将难以忽视来自现有体系支持的重要性。如上文所提到的,中国等发展中国家已在2011年德班气候大会上同发达国家就海运业能效标准展开交锋。在2015年2月为巴黎气候大会进行准备的先期谈判中,欧盟支持了一项旨在限制海运和民航业排放的提议。[29] 在联合国气候大会的相关场合对市场驱动的行业减排规则进行讨论,也是未来可能出现的情形。

另一方面,两种类型国际行业减排规则的发展对于现有的全球气候变化治理体系将分别产生一定的架空和“挤压”作用。市场驱动的行业减排规则绕过了传统的政府间谈判与治理模式,引入市场力量推行减排规则,有助于增强在市场上具有优势地位的排放国的实际影响力,从而在一定程度上架空目前通过政府间谈判确立减排目标的治理模式。而发达国家通过在国际海运和民航业推动政府主导的行业减排规则,将很可能“挤压”现有的全球气候变化治理体系的适用范围。例如,对于MARPOL附件六能效标准采用的表决方式即与联合国气候大会不同。澳大利亚、美国等发达国家则认为《公约》并不适用于国际民航业。如果《公约》确立的原则不能得到有效遵守,那么现有的全球气候变化治理体系的权威性将遭到削弱。

由于在国际产业分工和技术上的优势,推进国际行业减排和建立共同能效标准是对发达国家相对有利的模式。作为一个负责任并且在全球气候变化治理中采取积极立场的大国,中国必然要积极参与国际行业减排规则的建设。因此,针对发达国家的行动,中国在全球气候变化治理中不仅要关注各国减排目标的设定和减排责任的分配,还应考虑将参与国际行业减排机制的建设纳入整体战略,在充分顾及行业减排规则自身特点的同时,维护现有的基于广泛共识的全球气候变化治理体系的权威。具体而言,从维护全球气候政治的公平正义以及自身的正当利益出发,中国在国内和国际政策的制定中可以采取三种应对措施。

(一)节能减排与国际合作

发达国家推动的市场驱动的行业减排规则建设,之所以会对中国企业造成压力是由于两个原因。首先,从中国制造业本身来看,一些企业自身存在能效偏低、经营管理方式粗放等问题,更高的能效和排放标准对于这些企业的市场竞争力构成了挑战。通过节能减排主动降低排放和能耗水平,将增强中国企业自身应对发达国家制定的各种减排标准的能力。其次,中国供应商和出口商处于市场的上游,从而易受到发达国家跨国公司和市场的影响。尽管中国企业可以提升技术和管理水平,但仍然会面临减排规则带来的执行与成本问题。特别是当前主要发达国家普遍经济复苏乏力,希望部分制造业回流,这一背景因素让碳标签等规则的发展在“保护主义”情绪的影响下带有一定的不确定性。因此,加强与发达国家在标准制定和执行等方面的沟通,寻找双方均能接受的规则设计,将有利于增加中国企业对于发达国家市场动向的了解,并且稳定中国企业对于相关规则的预期。事实上,相关工作近几年已经在开展——中德、中英都在进行低碳标准与认证体系建设上的合作。

(二)加强规则合法性研究

在进行试点之后,发达国家有可能进一步扩大碳标签等规则适用的范围,同时也存在相关规定未来被跨太平洋伙伴关系协议(TPP)、跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议(TTIP)等由发达国家主导的贸易体系所采纳的可能。如前文所述,碳标签等规则是否符合WTO贸易规则,目前仍存在争议。在2001年加入WTO之后,中国已经积累了相当多的使用WTO贸易规则维护自身利益的经验。考虑到碳标签等规则可以被用于设定隐性的贸易壁垒,中国有必要加强对其合法性的研究,做好利用WTO贸易规则维护中国产业正当利益的准备。

(三)积极参与和影响相关谈判

受到《公约》和相关协议的制约,发达国家积极选择海运和民航的行业性国际组织作为制定减排规则的平台,试图避开“共同但有区别的责任”等原则的束缚,即《京都议定书》所规定的是发达国家减少自身的海运和民航业排放,而发达国家目前试图推行的减排规则显然与该规定相悖。发达国家的选择并不意味着中国只能局限于国际性行业组织的平台内进行博弈。发达国家在船舶和飞机等相关产业的优势地位,建立在长期资金投入和技术积累之上。发展中国家需要更多时间进行技术和管理方面的升级,这是维护自身发展权益的正当诉求。2011年在德班举行的联合国气候大会决定启动“德班增强行动平台”计划,使联合国气候谈判从“双轨制”逐渐向“单轨制”过渡,目标是达成2020年之后的全球范围的协议。虽然如此,与国际海事组织和国际民航组织相比,遵循《公约》所确立的各项原则的联合国气候大会,仍是对发展中国家而言更为有利的谈判机制。既然发展中国家与发达国家将被置于同一全球性减排协议之下,《公约》所规定的指导原则是否适用于海运和民航等重要行业的减排规则设计,应该在关于2020年全面协议的谈判中予以讨论。在联合国气候大会框架下提出深入探讨国际海运和民航业的减排规则问题,是中国可以考虑的策略。

[修回日期:2015-07-23]

[责任编辑:石晨霞]

文献来源:《国际展望》

注释:

[①] 张海滨:《气候变化与中国国家安全》,时事出版社2010年版;Daniel Moran, ed., Climate Change and National Security: A Country-Level Analysis. Washington D.C.: Georgetown University Press, 2011。

[②] 庄贵阳、朱仙丽、赵行姝:《全球环境与气候变化治理》,浙江人民出版社2009年版;

Friedrich Soltau, Fairness in International Climate Change Law and Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2009。

[③] Duncan French, “Developing States and International Environmental Law: The Importance of Differentiated Responsibilities,” International and Comparative Law Quarterly, Vol. 49, Issue 1, 2000, pp. 35-60; Christopher Stone, “Common but Differentiated Responsibilities in International Law,” The American Journal of International Law, Vol. 98, No. 2, 2004, pp. 276-301.

[④] 薄燕、陈志敏:《全球气候变化治理中欧盟领导能力的弱化》,载《国际问题研究》2011年第1期,第37-44页。

[⑤] Steven Bernstein and Benjamin Cashore, “Globalization, Four Paths of Internationalization and Domestic Policy Change: The Case of EcoForestry in British Columbia, Canada,” Canadian Journal of Political Science, Vol. 33, 2000, pp. 67-99.

[⑥] Erica Plambeck, “Reducing Greenhouse Gas Emissions through Operations and Supply Chain Management,” Energy Economics, Vol. 34, Supplement 1, 2012, pp. 64-74.

[⑦] “全球报告计划”的详细信息,参见https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx。

[⑧] 具体的披露内容可参见该项目网站:https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx。

[⑨] 关于该议定书体系的具体信息,可参见http://www.ghgprotocol.org/。

[⑩] 具体信息可参见该平台的网址:http://www.chinaclimateregistry.org/。

[11] Mark Cohen and Michael Vandenbergh, “The Potential Role of Carbon Labeling in a Green Economy,” Energy Economics, Vol. 34, 2012, S53-S63。主要发达国家均为WTO成员国,而根据WTO的规定,通常情况下禁止因加工过程与生产方法(process and production methods)的差异,对国内产品与进口的“相似产品”(like products)实行区别对待。因此,为进口产品的加工过程设定能耗和温室气体排放的门槛无疑在合法性上可能遭遇挑战。当然,碳标签及相关规则与直接设定的排放标准门槛不同,仍处于合法性待定的“灰色地带”。

[12] 关于欧盟海运业和民航业的温室气体排放,可参见:http://ec.europa.eu/clima/policies/ transport/shipping/index_en.htm和http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_ en.htm。

[13] 关于MARPOL附件内容,可参见http://www.amsa.gov.au/environment/legislation-and- prevention/marpol/current-texts/index.asp。

[14] 姚莹:《“共同但有区别责任”原则下海运减排路径探析》,载《当代法学》2012年第1期,第54-61页。

[15] 关于发展中国家的立场以及南北阵营对立,可参见http://www.climate-justice-now.org/ cbdr-must-guide-work-on-international-transport-emissions-say-several-developing-countries/。

[16] 关于争议,可参见 “CBDR at MEPC 65: Resolution Adopted,” MEPC 65, May 17, 2013, http://imers.org/book/export/html/178。

[17] 关于提案的介绍,可参见http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/ AirPollution/Pages/Market-Based-Measures.aspx。

[18] 关于国际民航组织立场,可参见http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/ market-based-measures.aspx。

[19] Erica Plambeck, “Reducing Greenhouse Gas Emissions through Operations and Supply Chain Management,” pp. 64-74.

[20] 《未来10年中国将成为全球最大民航市场》,中青在线,2015年4月9日,http://news.cyol.com/content/2015-04/09/content_11319345.htm。

[21] 《我国船舶工业进入转型升级关键期》,新华网,2013年11月21日,http://news. xinhuanet.com/fortune/2013-11/21/c_118242586.htm;赵巍、蒋丽:《双寡头垄断下中国大飞机的战略选择》,载《改革与战略》2014年第9期,第34-38页。

[22] 刘伟、蔡志洲、苏剑:《贸易保护主义抬头的原因、后果及我国的应对措施》,载《金融研究》2009年第6期,第23-30页。

[23] 《经济观察:欧盟贸易保护主义得不偿失》,新华网,2009年10月13日,http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-10/13/content_12221765.htm;《中方将美13起反倾销措施“打包”诉至WTO商务部称坚决反对贸易保护主义》,新华网,2013年12月3日,http://news.xinhuanet.com/2013-12/03/c_118403659.htm。

[24] 尹忠明、胡剑波:《国际贸易中的新课题:碳标签与中国的对策》,载《经济学家》2011年第7期,第45-53页。

[25] Mark Cohen and Michael Vandenbergh, “The Potential Role of Carbon Labeling in a Green Economy,” S53-S63.

[26] “Following the Footprints,” The Economist, June 2, 2011, http://www.economist.com/node/ 18750670.

[27] 《一包薯片的碳足迹之路》,新华网,2013年6月14日,http://news.xinhuanet.com/ energy/2013-06/14/c_124853552.htm;《碳标签“来袭”,应对关键在哪儿》,新华网,2011年3月10日,http://www.jx.xinhuanet.com/news/2011-03/10/ content_22250448.htm;《“碳标签”来袭,贸易门槛抬高》,东方网,2013年6月16日,http://news.eastday.com/society/ 2013-06-16/330662.html。

[28] 《中国航空业向欧盟碳税说不》,新华网,2012年2月7日,http://news.xinhuanet.com/ energy/ 2012-02/07/c_122664852.htm。

[29] 《巴黎气候谈判将关注航空航运业限排》,载《金融时报》2015年2月13日,http://www. ftchinese.com/story/001060652。