- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 中国和平发展的有利条件和新旧困难

- 为构建新型国际关系提供智力支撑

- 中国外交新思路 新实践 新理论

- 牢固树立人类命运共同体理念

- 中国外交:今年成绩超出预期

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 中国外交与和平发展

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 中华民族伟大复兴进程中的“国家民族”建构研究

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 欧盟社会政策研究

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 《老挝与“一带一路”》

- 《非洲世纪的到来?:非洲自主权与中非合作研究》

- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》

- 上海服务中拉合作的现状与趋势——中拉命运共同体建设与上海角色

- 上海服务东盟地区“一带一路”建设 逆势成长与新挑战

- 上海服务“一带一路”经典案例2021

- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程

- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示

- 美国区域经济合作倡议的内涵、反响及前景

- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- 全球协作抗击新冠病毒:作用、经验与启示

自2008年全球金融危机以来,美国实力相对衰落,中印共同崛起对美国霸权造成潜在冲击,有关“21世纪是亚洲世纪”的说法也广为流传。据美国国家情报委员会预测,2025年美国、中国与印度的全球战略影响力将分别位居第一、第二和第四位。[①] 中印作为两个新兴国家与美国这一霸权国之间存在结构性的竞争关系。尽管从传统均势逻辑来看,中印似乎更有动力去制衡霸权,但现实情况却是三国之间呈现出“非敌非盟友”的微妙关系。针对霸权制衡缺失这一重大问题,学界曾围绕无政府状态困境、单极体系结构压力、国内政治约束、霸权国的规避策略、霸权正当性及他国的意识形态认同等变量,进行了较为系统的论述。[②] 但是,这些解释都是以霸权国为中心进行的双边关系分析,并没有关注三边互动状态下的关系格局。

与传统的双边关系不同,三边关系中的任何双边关系发生变化时,都会对第三者造成影响。[③] 在习近平主席2014年9月21日结束南亚访问后的第八天,美国总统奥巴马就立即会见了来访的印度总理莫迪。这种联动效应明显的外交博弈表明,中美印三边已经构成了一个互动网络体系。约翰尼斯·斯密特(Johannes D. Schmidt)将其视为正在隐现的全球中美印大三角。[④] 当印度成为中美两国竞相拉拢的对象时,它便成为制衡中美的“战略中枢”(pivot),具备“第三者”优势。[⑤] 此外,三角互动也更加复杂多变,敌友界限更加模糊。2008年前后印度还对中美接近深感担忧,当时“两国集团”(G2)、“中美国”(“Chimerica”)、“中美共治”的说法不断涌现,特别是2009年11月奥巴马访华发表的《中美联合声明》提到“两国联手努力维护南亚稳定”,印度对这种孤立的局面“反应强烈”。所谓“两人为朋,三人为众”。仅仅将中美、中印、印美三对双边关系进行叠加,难以揭示三方互动的系统效应。面对亚太权力格局的动态性、多样性与不确定性,本文主张以网络式的三方思维,而非“两点一线”式的双边思维,来审视正在兴起的中美印“大三角”关系。[⑥]

一、三角关系的理论界定

浮现于亚洲格局中的中美印战略“大三角”到底意味着什么?一般而言,“大三角”概念多用于20世纪七八十年代的“中美苏”关系。美国学者洛厄尔·迪特默(Lowell Dittmer)从博弈论角度,曾将“大三角”互动看成是一场追逐利益的三人游戏。他认为,大三角是一种相互依赖的复杂互动体系。[⑦] 英国学者赫德利·布尔也指出,“如果两个或两个以上国家之间有足够的交往,并且对彼此的决策有足够的影响,从而使得它们(至少在一定程度上)作为一个整体的组成部分来行为时,那么国家体系或国际体系就出现了。”[⑧] 布尔对国际体系的界定有两个要点:第一,国际体系是国家互动的产物,互动要有两个或以上国家;第二,互动产生依赖,相互影响彼此政策。为此,基于国家间互动的三方格局其实已经构成国际体系的重要支柱。同样,在马丁·怀特(Martin Wight)看来,大三角的核心包含互动共同体、实力对等、相互制衡与敌对等诸多指标。[⑨] 除此之外,部分中国学者也将三角关系看成是一种严格的三边关系,需要满足一系列特定标准。[⑩] 综合来看,三角关系是指由三边关系构成的战略性互动结构,三方既互动牵制又相互依赖。当前的中美印大三角具有以下特征:

首先,三方均有战略影响力。三角关系并不追求A=B=C的绝对实力均等,只要A+B≥C或A+B≅C,即两方之和大于、等于甚至稍微弱于第三方,三角即可以成立。需要指出的是,既然三角关系是大国之间的游戏,那么三方中必须有至少两国的实力处于同一水平。比如在20世纪70年代的中美苏大三角中,美苏双方实力相当,尽管中国实力相对较弱,但可以加入任何一方影响美苏均衡,由此发挥战略影响力。纵观整个冷战时期,中美印三边关系的影响偏于南亚一隅,远远称不上“三角关系”,其最重要的原因在于三者实力差距过大,中美印三边关系的发展依赖于外部推力。[11] 而直到21世纪初,中印迅速崛起并释放出巨大的地缘政治影响力,中美印三边关系才因此具备了强大的内生性动力。

其次,不存在结盟。战略三角是一种独立的关系结构,独立自主是其前提。比如,由于美日之间特殊联盟关系的存在,使得日本丧失部分独立性,因此从严格意义上讲,中美日之间是三边关系而非“战略大三角”。与之不同的是,当前的中美印互动并不存在任何同盟或准同盟。特别是自1998年核试验之后,印度作为一个不结盟的核大国登上国际舞台;中国也继续奉行不结盟政策。中美印三大国彼此战略独立,各自具有核威慑与打击能力。需要注意的是,战略独立是指发展战略不依附任何一方,并不意味着三国不存在相互依赖。

第三,三方互动具有联动效应。在三角关系中,某一个或两个行为体的战略或政策变化会产生“溢出效应”,[12] 引发第三个行为体政策或行为的变化。如果中美印不存在这种“溢出效应”,三国中的任何双边关系都只是双边的。[13] 在通常情况下,中美印三角互动是连锁性的:当中国在制定对印度的外交政策时会在某种程度上虑及美国因素;同样,美国对印度外交政策的调整将在一定程度上影响中美、中印关系。反过来,这一互动机制同样成立。正如基辛格所指出的,在棋赛中一方抢夺地盘越多的,选择余地就越大,而另一方相形之下就会觉得困难重重。[14] 同理,在外交上,一方有较多的选择,另一方选择相对就少,它在追求其目标时就必须更加小心翼翼。在这种局势下,三方之间就会彼此考虑各方反应,根据系统效应而非双边互动逻辑来作出整体性的战略考量。

综上所述,中美印三方之间既存在共同利益与合作需求,也存在各自特殊利益的分歧,三方互动更加复杂。其中,中印关系是亚洲最重要的大国关系之一,而美国对亚洲的影响又使中美印结成了一个微妙又复杂的大三角关系。印度在中美之间运用了“良好的平衡术”,通过外交接触而非遏制或对冲,使中美印三角关系日益强劲而成熟。中国也在密切关注美国重返亚洲的动向,当前美国与印度的战略紧密性尚不足以打破中国对于美国的重要程度。美国凭借其超强实力,最希望的仍是能够“在同一饭局中既尝印度咖哩,又吃北京烤鸭”[15],即可以随意选择支持一方而反对另一方,或至少能利用中印分歧抵消其可能的反美努力。

二、信任与权力:大三角关系的生成机制

既然中美印三角关系比中美、中印、美印三个双边互动更具动态性,那么核心的问题就是:三角关系的演化动力是什么?在考虑相互制约的连锁关系下,哪些因素导致或决定了三角关系的走向?下文将回顾学界对大三角理论的既有探讨,并在批评借鉴的基础上,对这些问题给予回答,最后提出“信任—权力”的分析框架。

(一)博弈论与三角互动

到目前为止,最为经典的三角理论当属洛厄尔·迪特默的博弈论模型。根据三边关系的价值差异(积极关系与消极关系)和关系均衡性差异(对称性关系和非对称性关系),迪特默建立一个2×2矩阵并识别出四类三边关系:对称的消极关系(“单位否决”),对称的积极关系(“三人共处”),不对称的消极关系(“稳定婚姻”),不对称的积极关系(“浪漫三角”)。[16] 在此框架下,他将1949—1978年的“中美苏大三角”战略关系的演变划分为三个阶段:1949—1960年是所谓的“稳定婚姻”时期,即中苏关系和睦,构成积极关系,而同第三方(美国)都处于敌对状态;1960—1969年中美苏三方则发展为“单位否决”关系,在这一阶段,中美苏三方彼此敌对,三国之间不存在积极关系,整体上属于一种对称的消极关系;1970—1978年中美苏大三角又演进为“浪漫三角”关系,中美苏大三角关系的特点是两松一紧,即中美关系改善、美苏关系缓和、中苏关系处于敌对状态。按有利地位的收益大小,三角位置的优势排序为:枢纽>朋友>伙伴>侧翼>敌人>孤雏。因此,处于有利地位的一角总试图保持优势,获取最大利益;而处于不利地位的一角则总试图摆脱劣势,以提升自身地位,这样就导致战略三角模式之间不断发生演变。

在此基础上,台湾学者包宗和与吴玉山对三角关系中行为体的角色地位和收益关系进行了量化。他们将具有和睦关系的两方各赋值1分,而具有对立关系的两方则各得-1分;每一方的收益得分总额等于该方与另外两方关系的得分值减去另外两方相互关系的得分值。[17] 这种量化赋值的博弈论模型将三边互动关系展现得更加精准、明确,其核心逻辑始终围绕三方利益的交换与分配而展开。

博弈论视角下的大三角演变分析有助于建立缜密的推理逻辑,但却存在两方面缺陷。其一,博弈论假定行为者追求“利益最大化”,但对“利益”本身的理解却是有问题的。利益到底是物质的还是精神的?博弈论分析显然忽视了客观实力与主观认知之间的相互关系,仅仅将国家间互动看成理性人的计算,以至于忽略了战略信任、实力差距、价值观认同等重要变量。其实,对于战略互动而言,只有将实力与意图相结合才会具有分析价值。[18] 对此,斯蒂芬·沃尔特也指出,主观认知会赋予客观差距不同的意义。[19] 其二,迪特默和台湾学者都只分析了各方收益矩阵,却没有回答一个核心问题,即三角关系演变的动力机制是什么?换言之,博弈论只关注了三角互动的外在形式,而没有触及三角关系演变的因果逻辑。

(二)均势论与三角互动

在均势论者看来,大三角中的每一方都试图保持权力“跷跷板”的平衡,争当“居间平衡手”。正如印度外交官韦努·拉贾牟尼(Venu Rajamony)所言,中美印三角关系是“弹性均势体系”(soft balance of power system)。他指出,弹性均势体系内的三个国家,每一方都可被视为试图发挥居间制衡作用的“平衡手”,即每个国家都不可能与另一国结成正式的同盟,每个国家都试图在共同利益的基础上扩大与其他两国的关系。[20] 在亚太地缘政治中,美国一方面希望看到中印关系稳定,两大新兴大国之间的激烈冲突与对抗显然不符合美国维护现存国际秩序的根本利益。但另一方面,美国也不希望看到中印过于接近甚至结成同盟。与此类似,印度既担心潜在的中美“两国集团”会使印度边缘化,也不希望看到中美关系过度紧张,因为假如中美走向冲突并由此导致地区局势动荡,这对印度的发展也将是不利的。而另一方面中国也小心翼翼地在印美之间保持平衡,联印抗美或者坐视印美结盟,对中国而言都是代价极高的战略选项。

对于实力差距如何影响战略行为这一问题,卡普洛(Theodore Caplow)运用社会互动三元模型推导出一个重要结论,那就是“三方关系的发展往往有利于弱者,中印结盟的可能性最大”[21]。其实这一结论与均势制衡的“扶弱抑强”逻辑如出一辙。但是,作为弱者的中印能够结盟制衡强大的美国吗?现实是,中印两国纷纷争取在战略上与美国保持接近。就三角关系的演变而言,均势论也存在两方面不足:其一,过分强调支配性权力的极端重要性,忽略权力的其他维度。在支配性权力这一传统含义之外,基于实力差距的权力还具有第二个维度——关系性影响。均势论没有考虑关系性权力对支付矩阵和博弈预期的影响。其二,均势论对形象认知、战略互信等软性因素探讨不足。实际上,信任是影响国家间对抗或合作的一个重要变量。[22] 当战略信任充足时,即使三方的实力并不对称,合作与结盟仍可能发生;反之,即使实力平等,缺乏战略互信的三角互动仍旧是对抗关系。格拉泽等人就曾极力强调,国家的认知(包括漠视、敌意、怨恨)较之安全利益对其外交政策产生了更大的影响。[23]

(三)“信任-权力”分析框架

对于中美印“不对称三角”关系来说,权力差距必须放置在战略互信的框架中去理解。也就是说,信任与权力是影响“不对称三角”生成的两大变量。权力成为决定信任的社会性来源,同时信任也对权力产生了乘数效应(即扩大或削弱)。

在客观权力层面,强制性权力与关系性力量构成了权力的两种不同表现形式。根据罗伯特·达尔的经典定义,“权力”是指两个或两个以上行动者基于实力之上的互动关系。假定一个系统中只有A和B两个人,A有影响B的能力,这种影响使B做他自己不愿做的事情,那么A就具有权力。[24] 这一定义在强调权力的支配性同时,突显了权力的关系性影响。在“支配型权力”中,具有实力优势的行动者通过提供恩惠或者惩罚控制另一个行动者,所以它隐含着诸如强力、压制、控制以及暴力等冲突性力量。在不对称三角互动中,优势实力不一定产生“支配型权力”,也可以是“关系性权力”(relational power)。[25] 所谓“关系性权力”是指权力的同化与软性影响。它存在于社会交往网络之中,具有主体间性,不可还原为个体的属性特征。尽管现实主义学者多数都强调物质实力的不可取代,但就连肯尼思·沃尔兹都承认权力的作用是以一种“影响关系”或“依赖关系”展现出来。他认为,“如果某一行为者影响他人的程度大于他人影响其自身的程度,那么这一行为者就是强大的。”[26] 为此,大三角的权力连续谱中,强制性支配和关系性影响分处两个极端。

在主观信任方面,信任是合作的关键。对于中美印并不对称的三角关系来说,战略互信可以简化复杂局势、降低机会主义和对抗频率、减少单方面战略焦虑。战略互疑则将增加交易成本,强化权力不对称带来的对抗,信任缺失甚至会使原本建立在互利互惠基础上的合作最终走向破裂。综合而言,信任是一种包含了理性与感性、心理层面与行为层面等多维度的关系结构。心理层面的战略信任重点关注了感性信任的作用机制;行为层面的理性信任则源于交往、交易等互动经验的积累,多次反复的成功合作有助于建立理性选择基础上的信任。为此,本文将三角关系中的信任操作化为感性信任与理性信任。

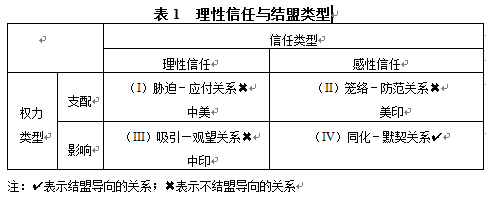

为了明确权力与信任的交叉作用,本文建立一个“权力-信任”的二维矩阵。关于大三角研究的传统路径往往不关注信任变量,这时权力往往只意味着强者对弱者的“支配与影响”。但是,一旦加入了“信任”这一主观性因素后,三方的互动结构就将极富变化性。从逻辑上看,两种权力类型与两种信任类型之间可以形成四种逻辑。(表1)

资料来源:笔者自制。

第一种是支配性权力下的理性信任:胁迫-应付关系。“应付”是支配与理性信任共同作用的结果。实力差距下的支配会使弱国感受较大压力,而在理性信任的维持下,弱者的最佳互动策略就是“减少麻烦、不搞对抗”。为此强势方胁迫弱势方屈从,但是弱势方基于理性计算,认为直接对抗的风险过大,于是应付关系是较为保险和理性的选择。

第二种是支配性权力下的感性信任:笼络-防范关系。由于感性信任不是基于利益第一,而是身份情感第一的原则,因而支配性权力的胁迫与之存在一定张力。被胁迫者会认为“你我感情比较接近,为何还要控制我?”,于是面对强势方的支配性权力,弱者不愿意选择依附,而是表现出防范意识。而由于双方存在感性信任,强势方实现利益的手段将相对温和,以笼络而非胁迫为主。

第三种是“关系性权力”主张以吸引性的方式,而非强制性方式使弱者自愿甚至主动就范,即吸引—观望关系。正如约瑟夫·奈所倡导的,国家之间如果使用魅力攻势,就会令被吸引者在精神上和物质上产生依赖关系。[27] 但关系权力下的理性信任意味着:强国过分强调“软”的吸引,而弱者秉持“利益第一”的理性信任,再加上两者的政治价值观、文化魅力、相互道德认同感并没有达到“感性信任”所要求的高度一致,这就导致了“吸引-观望关系”。

第四种是情感信任下的影响性权力,即同化-默契关系。它改变了大国实现利益的机制,通过为他国提供价值判断来换取他国的强烈认可。吸引-默契关系的内在逻辑是:“因为喜欢你,所以忠诚你”。戴维·莱克(David A. Lake)也指出,当强国的权威的增长足以让别人产生依赖时,就会形成一种理想的状态:权威国家拥有同化力,依附国家则对此默契。[28]

信任-权力的分析模型主张将客观实力差距放置在主观信任的架构中去理解。下文就将运用这一分析模型,考察当前的中美印大三角关系及其未来发展态势。很显然,中美印三角关系远未达到第四种即同化-默契的联盟关系水平,因此我们将集中分析前三种类型。

三、中美印三角关系现状分析

与20世纪70年代的中美苏三角关系不同,21世纪初的中美印大三角产生于美国一超独霸的单极格局下,三方实力不对称。根据世界银行统计,美国2010—2013年国内生产总值(GDP)平均存量达到15.85万亿美元;中国2010—2013年GDP平均存量是7.68万亿美元;印度的GDP稍弱,平均存量是1.8万亿美元。在军费方面,根据斯德哥尔摩和平研究所估算,美国2010—2013年军费开支平均数为6 603亿美元;中国军费开支平均数为1 667亿美元;印度为489亿美元。再加上,三方都是战略性核大国,因而具备广泛的世界影响力。尽管国际上尚无统一和权威的文化软实力测算方法,在当前的世界自由贸易规则下,中印远未充分释放各自文化软实力,美国却在全球文贸市场上几乎处于垄断地位。[29] 这种不对称格局对于三方的互动模式产生了深远影响。美国学者沃马克(Brantly Womack)曾指出,三方实力的对称程度会导致三方的错误认知,三角关系的连锁效应也因此更加复杂。[30] 对照现实,中美基于支配权力下的理性信任关系,形成“胁迫-应付”互动结构;美印则是“支配权力下的感性信任”占主导,属于“笼络-防范”关系;中印关系是“吸引—观望”关系,即“关系权力下的理性信任”占主导。这三种关系均倾向于非联盟策略,由此构成了三角格局的基础。当然,随着“实力”与“信任”变化,中美印“不对称三角”也会动态演变。

(一)中美:胁迫—应付关系

中美两国具有直接的结构性矛盾,中国的崛起与美国的霸权护持的紧张关系即为事实。双方基于不同的政治传统、价值体系和文化;对彼此的决策过程以及政府和其他实体之间关系的理解和认识不够;对中美之间实力差距日益缩小的认识,都使得两者的信任只是理性算计。[31] 冷战结束后,中美双方的形象认知基本处于理性层次,感性信任存量较低。中国对美国的信任是基于双方的共同利益:美国既是中国现代化的参照系,也是当今世界独一无二的超级大国,有可能损害中国的安全利益。据相关统计,中国舆论一方面认为美国是对中国最重要的国家,另一方面又对美国角色极不认可,美国整体形象经历了以大致十年为一个阶段的倒U形变化过程。[32] 从美国角度看,中国是新兴国家崛起的代表,现在已经是全球第二大经济体,世界最大的贸易国,在世界经济中所占比重日益上升。在2005—2015年10余年间,中国的权力增长已经让美国刮目相看,不得不承认低估了中国。[33] 根据美国国际战略研究中心(CSIS)的一份调查报告,各国知识精英普遍认为,未来东亚的权力分配将会更加向中国倾斜。[34]

因此,目前的中美关系比较接近“胁迫-应付关系”。中美用经济发展取代了安全利益的首要地位。基于双方经济利益的一致性,经贸合作成为中美关系的“压舱石”和“稳定器”。在共同利益的驱使下,中美两国由冷战时期的完全敌视和不信任开始转向理性信任的培育,但经济上的密切合作并不代表双方在台湾问题、西藏问题、南海争端、亚太主导权等政治问题上的重大分歧消失。有学者认为,自2008年金融危机后中美实力差距迅速缩小,接触与融入已无法作为中美关系的有效战略基础。在美国看来,中国已成为一个有力的竞争者甚至挑战者。在这样的认知下,奥巴马政府以重返亚太战略为抓手,开始“超越接触(beyond engagement)”,从战略层面加强对中国的支配与威慑。[35] 而中国以中美关系的稳定大局为重,避免与美国直接对抗,减少美方的不信任。中美双方由于核心利益分歧使得双边关系充满“战略互疑”,但处于弱势地位的中国并不想公开与霸权国对抗,依然坚持“韬光养晦”的原则,恪守邓小平提出的对美十六字方针“增加信任、减少麻烦、发展合作、不搞对抗。[36] 在关于中国如何“应付”的策略上,有学者主张中国应在单极体系下选择战略行动上的“依法抗争”以及战略思维上的“软性抗争”。[37]

(二)美印:笼络—防范关系

在感性信任方面,印度与美国价值观最为接近。印、美分别被赞誉为“最大的民主国家”与“最强的民主国家”,两国的民主价值观的趋同性让人觉得双方是“天然盟友”。当然,这种价值认同还远没有达到“同化-默契关系”。历史上,美印关系算不上友好。印度的开国领袖多是在英国受的教育,对美国知道的并不多;尼赫鲁推崇苏联的经济模式,对苏联很有亲近感。而冷战时期,美国或者在战略上轻视印度,或者把它视为苏联的盟友。印美相互间的不良印象源于美国对巴基斯坦的支持、印度与俄罗斯(苏联)接近、核武器上的利益冲突。冷战结束后,两国的认知趋向接近。这与印度裔美国人在美国的影响力有关,也与两国的价值观一致性、利益一致性有关。[38]

从总体上看,冷战结束以来美印关系不断改善和加强,双边政治互信和战略互动持续增强。[39] 自2000年至今,印美关系经历了从“一种新的伙伴关系”到“战略伙伴关系”,再到“全球伙伴关系”的三个发展阶段,实现了“三级跳”式的跨越发展。在2012年发布的《不结盟2.0战略报告》中,印度仍然将美国视为“全球唯一超级大国,仍具有主导地位”。[40] 当然,印美毕竟在冷战时期长期隔阂,两国身份认同与战略文化都有很大差异,美印战略互疑虽不如中美、中印的战略互疑深,但也是真实存在的,主要体现为美国对印度的发展前景及其牵制中国的能力与意愿的不确定性认知的强化。印度也怀疑中印发生冲突时美国的支持力度。[41] 印度对美国有保留的信任,也与其战略文化有关。受佛教文化和历史的影响,印度的民族自主性很强,在历史上印度就是一个极具独立性的国家,追求建立“没有束缚的印度”[42]

(三)中印:吸引—观望关系

基于文化贸易往来、相互认知强化、发展模式吸引的力量属于粘性权力(sticky power),也即关系性权力。[43] 为了增强权力合法性、促进双边共识,强国往往采用关系性权力影响另一方,即在关系网络和互动进程中“化”的能力。[44] 也应看到,没有共同感性基础的吸引是很难达到效果的,特别是当理性信任也很薄弱时,弱者会留有一定的戒心进行“观望”。双方之所以不能在软性互动下实现战略合作,只能进行工具性的计算,根本上源于双方理性信任与社会性感性信任不足。

当前的中印关系接近于“吸引-观望”关系,中国希望以经济吸引印度,印度却在安全、历史问题上不信任中国。虽然同为崛起中大国,两者面临的国际体系“结构性压力”不可同日而语,中国的实力优势很难转换成对印度的“胁迫”,因为它面临更为强大的美国压力。处于优势的中国主张与印度和平共处,希望借助“经济外交”与快速发展模式的吸引力,争取和笼络印度。通过“睦邻、安邻、富邻”的务实外交,中国正尽力促进中印更大程度的经济合作,推进区域经济一体化进程。但中印经济合作仅局限在南亚地区,与周边其他国家相比,两国的贸易额和投资额都相对较低。中印贸易额占各自对外贸易总额的比重过小,经济吸引收效甚微。如1990年、1995年、2000年和2005年中印贸易比重分别为0.23%和0.71%、0.41%和1.78%、0.61%和3.10%、1.33%和7.86%。[45] 与此同时,“中国威胁论”及其导致的消极影响也在中印经贸合作领域逐渐抬头。基于中印领土争端的历史、中国与巴基斯坦的准盟友关系,印度将中国作为在亚洲的基本战略对手;而中国则担心印度利用西藏达赖问题和台湾问题给中国制造麻烦。[46] 特别是印度对中国的信任水平很低,维持一种谨慎的低限度合作。一部分印度民众认为印度对华贸易逆差的扩大不利于印度的长期发展,中国产品会对印度制造业产生较大的“挤出效应”。[47] 中印双方的形象认知也是负面失衡。根据皮尤“全球态度调查”相关数据,中印两国持有“好感”的比例明显下降。[48] 值得注意的是,在关于“你认为未来十年中美两国谁会在亚洲处于主导?”的问题调查中,印度有79%的受访者认为中国将处于亚洲主导地位,远高于周边各国。这无疑夸大了中国的实力,是印度对中国错误认知的典型表现。总之,中国凭借经济迅猛发展力图笼络印度,但是两国战略信任不足,软性权力效果不彰,这构成了中印关系的症结。

四、中美印三角关系的动态演变

洛厄尔·迪特默认为,三边关系是走向“大三角”还是“联盟”,关键在于平衡规则。[49] “结盟的平衡规则”就是:三个互动方要么都为积极友好关系(三条边都是“+”),要么只有一对积极关系其他两边是消极关系(只有一条边是“+”)。[50] 但迪特默对双边关系进行“积极”与“消极”的划分,并没有抓住三角关系演变的本质。因为“积极-消极”关系本身是三边互动的结果,不是原因。需要探寻的是,为什么三边关系时而积极、时而消极,即动因分析。这也是本文建构“权力-信任”模式代替“积极或消极关系”的原因。

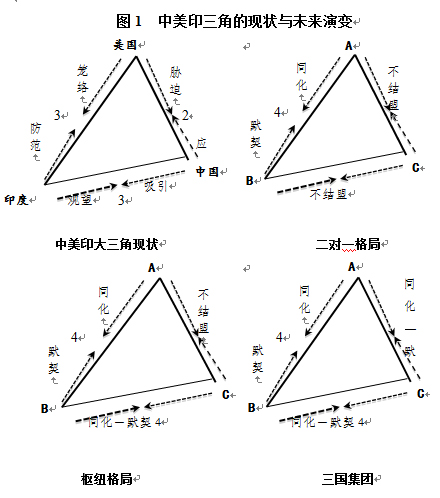

为了进一步考察中美印三角关系的未来发展,本文对前述的三角关系量化分析方法特别是其赋值逻辑加以修改。例如,尽管支配性权力能极大地改变对方行为,但关系性权力建立在自愿与非强制基础上,其控制效力与持续力相对更显著,因此关系性权力的“影响”赋值为2,支配性权力的“支配”赋值为1。类似地,理性信任外生于价值观认同,赋值为1;而感性信任的关系维持效力相对较强,赋值为2。由此可以得出,当前中美双边关系得分为2,印美双边关系得分为3,中印关系得分也为3。(表2)

大三角关系一向具有较大的变动性。目前,印美、中美、中印三边关系现状都处于“不结盟的状态”。尽管如此,随着实力与信任变量发生改变,未来的中美印大三角关系有三种可能发展。(图1)

资料来源:笔者自制。

第一,三边关系出现AB结盟,而BC与AC均不结盟,形成“二对一格局”。总体上,基于前文所述的各种原因,这一可能在短期内较难出现。即使出现,到底是中美结盟实现“G2共治”、还是印美结成“民主联盟”、还是中印“龙象共舞”,仍是一个相当复杂的问题。限于篇幅,本文对此不作讨论。

第二,三边关系中出现两对联盟,第三方处于被争取的“枢纽地位”,形成枢纽格局。当AB、AC联盟同时存在且BC不结盟时,A处于有利的战略地位。对中美印大三角来说,每一方都试图保持权力“跷跷板”的平衡,争当“居间制衡者”则成为最优选项。

第三,三方互不为敌,而是团结合作结为朋友关系,形成三国集团格局。这是一种较为理想的状态,需要三方极大程度的战略互信。鉴于中美印三边关系的不对称性特点,三方关系复杂纠缠并不平衡。期待三国关系形成“G3”(三国集团)或“C3”(三国协调)格局,仍高度不切实际。

结合对上述三种可能的分析,本文认为,在中短期内(5-10年),中美印不对称三角博弈将会延续。印美结盟、中印结盟、中美联合的可能性都不大,三角关系将长期保持。从地缘政治角度出发,美国希望看到一个单极的世界和一个多极的亚洲,而中国谋求一个多极的世界和一个单极的亚洲,印度则渴望一个单极的南亚、多极的亚洲、多极的世界。对全球体系和亚洲力量态势的这种判断,加剧了中印美三角关系的脆弱性和复杂性。中美印在安全上的竞争将长期存在,这也是战略三角结构性不对等的表现。尽管不少美国战略界人士认为,印度将成为对中国战略牵制的重要力量,甚至提出“亚洲版北约”构想。但印度追求独立自主的安全,既不会站到“美国阵营”来对付中国,也不会站到“中国阵营”来反对美国。况且,印美因为印度洋与反恐安全问题分歧重重,而中印的国际秩序观则有一些共同看法和相似立场。三方战略利益相互牵制、战略信任低水平发展,中美印会在滚板上以不断的“非零和”互动保持微妙的平衡,三角互动将是中美印关系的“常态”。

[收稿日期:2015-06-02]

[修回日期:2015-08-24]

[责任编辑:杨 立]

文献来源:《国际展望》

注释:

[①] 据美国国家情报委员会预测,印度的影响力将仅次于欧盟。由于欧盟不是单一国家,因而实际上2025年美、中、印将位列全球前三甲。参见美国国家情报委员会:《全球趋势2025:转型的世界》,中国现代国际关系研究院美国研究所译,时事出版社2009年版,第45页。[②] Stephen M. Walt, “Alliances in a Unipolar World,” World Politics, Vol. 61, No. 1, January 2009, p. 89; [美]约翰·伊肯伯里:《美国无敌:均势的未来》,韩召颖译,北京大学出版社2005年版;孙学峰、杨原:《大国规避体系制衡之谜》,载《国际政治科学》2009年第2期,第103-121页;刘丰:《结构压力、霸权正当性与制衡行为》,载《国际政治科学》2009年第3期,第1-35页;等。

[③] 刘向文、王圭宇:《三角关系理论视阈下的中俄战略合作》,载王奇编:《中俄战略伙伴对话:现状、问题、建议》,中央编译出版社2014年版,第136-137页。

[④] Johannes Dragsbaek Schmidt, “The Asia-Pacific Strategic Triangle: Unentangling the India, China, US Relations on Conflict and Security in South Asia,” Journal of Asian Security and International Affairs, Vol. 1, No. 2, August 2014, pp. 203-222.

[⑤] C. Raja Mohan, “India and the Balance of Power,” Foreign Affairs, Vol. 85, Issue 4, July/ August 2006, p. 17.

[⑥] 《美媒聚焦习莫会称中美印关系是复杂动态三角关系》,中国日报网,2014年9月19日,http://news.sina.com.cn/w/2014-09-19/152830884568.shtml;《印媒体称印度可能成为中美印三角平衡的轴心》,新浪网,2011年7月4日,http://mil.news.sina.com.cn/2011-07-04/16066 55257.html;《印学者称印度在中美间保持平衡,中美印大三角日趋成熟》,环球网,2011年2月16日,http://world.huanqiu.com/roll/2011-02/1501954.html。

[⑦] Lowel Ditmer, “The Strategic Triangle: An Elementary Game Theoretical Analysis,” World Politics, Vol. 33, No. 4, July1981, pp. 485-515.

[⑧] [英]赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治中的秩序研究》(第四版),张小明译,上海世纪出版集团2015年版,第12页。

[⑨] Martin Wight, Systems of States, London: Leicester University Press, 1977, p. 174.

[⑩] 参见时殷弘:《中美日“三角关系”——历史回顾·实例比较·概念辨析》,载《世界经济与政治》2000年第1期,第49-51页;夏立平:《当代国际关系中的三角关系:超越均势理念》,载《世界经济与政治》2002年第1期,第17-21页;喻常森:《中国—日本—东盟三角关系结构变化与东亚一体化前景》,载《东南亚研究》2008年第5期,第63-68页;李兴:《试析当今中俄美三角关系的若干特点》,载《东北亚论坛》2014年第1期,第11-18页。

[11] 陈文鑫:《中美印三边关系:性质、特点及走势》,载中国现代国际关系研究院美国研究所编:《中美亚太共处之道:中国、美国与第三方》,时事出版社2013年版,第247页。

[12] 刘向文、王圭宇:《三角关系理论视阈下的中俄战略合作》,第136-137页。

[13] 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海人民出版社1995年版,第475-479页;冯昭奎:《对话:北京和东京》,新华出版社1999年版,第329页。

[14] [美]亨利·基辛格:《大外交》,顾淑馨、林添贵译,海南出版社1997年版,第664-670页。

[15] 哈里·哈丁的这一说法是在基辛格一个比喻的基础上的修改。基辛格曾说,美国可以“既喝伏特加又饮茅台酒”,以说明美国在中美苏三角中的有利地位。参见Frankel and Harry Harding, eds., The India-China Relationship: Rivalry and Engagement, New Deli: Oxford University Press, 2004, p. 322。

[16] Lowell Dittmer, “The Strategic Triangle: A Critical Review,” in Llpyong J. Kim, ed., The Strategic Triangle: China, the United States and the Soviet Union, New York: Paragon House 1987, p. 33.

[17] 包宗和:《战略三角角色转变与类型变化分析——以美国和台海两岸角色互动为例》,载包宗和、吴玉山主编:《争辩中的两岸关系理论》,(台北)五南图书出版社1999年版,第342-343页。

[18] 王栋:《中国崛起与亚太国家对冲行为研究》,载《2012-2013战略纵横研究报告汇编》,北京大学国际战略研究中心2013年版,第70-123页。

[19] Stephen M. Walt, The Origins of Alliances, Ithaca: Cornell University Press, 1987, p. 149. 对威胁平衡论提出批评的有Dan Reiter, Crucible of Beliefs: Learning, Alliances, and World Wars, Ithaca: Cornell University Press, 1996, p. 16。

[20] Venu Rajamony, “India-China-U.S. Triangle: A ‘Soft’ Balance of Power System in the Making,” Paper of the Center for Strategic and International Studies, March 15, 2002, http://venurajamony.com/indiachinaustriangle.pdf; 宋德星:《地缘政治、弹性均势与美中印三角关系》,载《世界经济与政治论坛》2004年第4期,第42-47页;陈利君、许娟:《弹性均势与中美印在印度洋上的经略》,载《南亚研究》2012年第4期,第1-17页。

[21] Theodore Caplow, “A Theory of Coalitions in the Triad,” American Sociological Review, Vol. 21, No. 4, 1956, pp. 489-493.

[22] 曹德军:《国家间信任的生成:进程导向的社会网络分析》,载《当代亚太》2010年第5期,第105-126页。

[23] Sulochana Raghavan Glazer and Nthan Glazer, Introduction to Conflicting Images: India and United States, Glen Dale Md.: Riverdale, 1990, p. 4.

[24] Robert A. Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science, Vol. 2, Issue 3, July 1957, pp. 201-215.

[25] 把“权力”理解为“一种社会关系”是中国政治学界一个普遍的观念。杨光斌:《政治学导论》,中国人民大学出版社2000年版,第3l-46页。

[26] Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1979, pp. 191-192.

[27] Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs, 2004, p. 5.

[28] [美]戴维·莱克:《国际关系中的等级制》,高婉妮译,上海世纪出版集团2013年版,第38页。

[29] 数据来源:GDP数据来自世界银行数据库,http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP.CD;军费开支数据来自斯德哥尔摩和平研究所数据,http://www.sipri.org/research/ armaments/milex/milex_database;文化竞争力指标中,国际文化贸易数据来源于贸发组织数据库(UNCTAD),世界文化遗产数来自World Heritage Centre。

[30] Brantly Womack, China Among Unequals: Asymmetric Foreign Relations in Asia, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2010, p. 402.

[31] 王缉思、[美]李侃如:《中美战略互疑:解析与应对》,第1-11页。

[32] 白联磊、袁正清:《透视中国的美国形象变迁》,载《世界经济与政治》2011年第10期,第102-103页。

[33] G. John Ikenberry, “Power and Liberal Order: America’s Postwar World Order in Transition,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 5, 2005, pp. 133-152.

[34] Michael J. Green and Nicholas Szechenyi, “Power and Order in Asia: A Survey of Regional Expectations,” A Report of the CSIS Asia Program, July 2014, Washington, D.C., p. 4, http://csis. org/files/publication/140605_Green_PowerandOrder_WEB.pdf.

[35] 王伟男、周建明:《“超越接触”:美国战略调整背景下的对华政策辨析》,载《世界经济与政治》2013年第3期,第72页。

[36] 王浩:《利益、认知、互动:中美关系演进的动因探析》,载《世界经济与政治》2014年第10期,第108-111页。

[37] 蒲晓宇:《中国与国际秩序的再思考:一种政治社会学的视角》,载《世界经济与政治》2010年第1期,第23-36页。

[38] 赵国军:《美国国会对印度国家形象的认知变迁及其动因》,载《上海市社会科学界第六届学术年会文集:世界经济、国际政治、国际关系学科卷》2008年版,第96-106页。

[39] 张力:《美国“重返亚太”战略与印度的角色选择》,载《南亚研究季刊》2012年第2期,第1-7页。

[40] 周方银:《大国的亚太战略》,社会科学文献出版社2013年版,第174页。

[41] 中国现代国际关系研究院美国研究所编:《中美亚太共处之道:中国·美国与第三方》,时事出版社2013年版,第258页。

[42] C. Raja Mohan, “India and the Balance of Power,” p. 17.

[43] Walter Russell Mead, “America’s Sticky Power,” Foreign Policy, No. 141, March/April 2004, p. 48.

[44] 秦亚青:《关系本位与过程建构:将中国理念植入国际关系理论》,载《中国社会科学》2009年第3期,第84-85页。

[45] 申现杰:《中印经贸合作:新一轮经济开放下面临的机遇》,载《国际经济合作》2014年第10期,第46页。

[46] 江西元:《21世纪中印政治与战略关系前景分析》,载《学术探索》2004年第2期,第60-63页。

[47] 刘晓强:《经济外交:范畴、背景及中国的应对》,载《国家行政学院学报》2004年第6期,第36页。

[48] 楼春豪:《印度对华认知初探》,载《国际研究参考》2013年第10期,第1-8页。

[49] Lowel Ditmer, “The Strategic Triangle: An Elementary Game Theoretical Analysis,” pp. 485-487.

[50] Dorwin Cartwright and Frank Harary, “Structure Balance: A Generalization of Heider’s Theory,” Psychological Review, Vol. 63, No. 5, September 1956, pp. 277-293; Frank Harary, “On the Notion of Balance of a Signed Graph,” Michigan Math Journal, Vol. 2, No. 2, 1953, pp. 143-146; James A. Davis, “Structural Balance, Mechanical Solidarity, and Interpersonal Relations,” American Journal of Sociology, Vol. 68, 1963, pp. 444-462. 转引自David Easley and Jon Kleinberg, Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 121。