- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中国领导人12年来首访埃及 经济合作人文交流再添活力

- 习主席访问埃及的三重意义

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 起点•亮点•重点——中非合作进入新阶段

- 三个“非常”好的中津关系

- 习总称南非“同志加兄弟”有何玄机?

- 2015后的中非关系将步入新的时代

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

在冷战结束后的“第三波”民主化浪潮中,多数新实现民主化的国家都出现了水土不服的情况。特别是在非洲,与成熟的民主国家相比,非洲国家[①] 往往出现选举输家不接受选举结果的情况,轻则质疑选举获胜方在选举中舞弊甚至操纵选举,重则引发选后冲突甚至内战。本文将这一现象统称为“输家政治”,即选举输家不接受选举结果、不愿通过法律渠道质疑选举结果,或者虽然通过法律渠道但却不接受法律裁决,相反采取从抵制直至冲突的对抗性措施。输家政治现象在非洲不只发生在所谓的威权主义国家或“专制国家”,如2013年7月津巴布韦大选后,尽管以南部非洲发展共同体(Southern African Development Community, SADC)为代表的国际选举观察团均认为此次选举是组织有序、平和进行且结果可信的,但是遭到选举失败的反对党争取民主变革运动(MDC)指责本次选举违规,甚至威胁呼吁反对派民众走上街头示威;[②] 同样的情形也发生在民主转型国家甚至是那些被西方称为“民主典范”的国家之中。例如,2007年肯尼亚总统大选后的选举骚乱,导致三千余人丧生,国际刑事法庭围绕此案的审理迄今仍未结案。尽管为数不少的西方学者将输家政治现象视为民主巩固问题的一部分,并将其与非洲国家的内部问题特别是族群冲突相联系,[③] 但其真正的原因或许要复杂得多,特别是考虑到非洲的历史发展,或许国内外因素在不同时期的不同组合对非洲输家政治的影响会更大。

本文旨在结合定量研究和定性研究,考察非洲选举政治与族群冲突的相互关联,并试图发现输家政治现象背后的更深层次动因,特别是考察非洲输家政治在不同时期的更重要诱因,究竟是来自于国内问题特别是族群冲突,还是来自于外部不当介入。在定量研究方面,作者将结合从20世纪60年代到2012年的撒哈拉以南非洲各国总统大选数据及同一时期非洲国家选举前后的政治稳定水平,检验有关选举政治与族群冲突相互关联的定量假设。在定性研究方面,本文将基于上述数据,首先考察非洲选举中输家政治的总体演变和阶段性特征,然后再通过对三个典型国家的案例比较研究,同时使用演绎和归纳方法,发现非洲选举政治与族群冲突间的相互关联。最后,本文将在总结发现非洲国家现代化进程中的核心障碍的基础上,探讨其对其他发展中国家政治现代化的相关启示。

一、非洲输家政治的演变

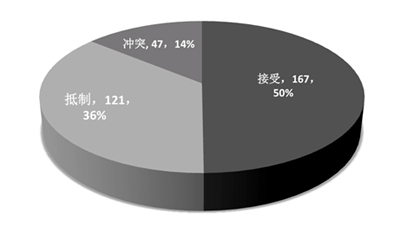

在非洲,输家政治现象绝非是所谓“第三波”民主化后的独特现象。事实上,自非洲各国结束殖民统治、实现国家独立以来,输家政治就长期困扰着非洲国家,成为非洲国家政治现代化的顽疾之一。根据作者综合多个数据来源的统计,[④] 1960-2012年,非洲各国共计举行过335次总统选举,其中仅有略超过半数的选举失败方接受选举结果(167次,占49.85%),而对选举结果不满甚至不服、进而采取各类抵制措施的多达121次(占36.11%),另有47次总统选举在当年便直接引发了暴力冲突、政变甚至内战(占14.02%)(参见图1)。

图1 非洲选举中输家的政治(1960-2012年)

资料来源:作者统计并自制。

需要指出的是,非洲输家政治现象远非表面上看起来的那么简单。例如,很多输家政治并不完全表现为抵制选举结果甚或导致冲突,也有不少输家政治提前或滞后发生,如在总统选举头年或次年甚至更长时间里爆发冲突,更有不少输家政治是以政变的形式表现出来的。根据作者的统计,在1960-2012年期间,非洲国家共计发生过114次成功的政变,其中在总统选举当年、头年和次年发生的成功政变共计39次,每年各为13次。需要指出的是,这一数字不尽准确,因为本文并没有统计选举前/后两年甚至更长时间发生的政变,主要是考虑到时间距离越远,这种相关性可能越模糊,但的确存在此类情况。例如,马达加斯加在2009年发生了政变,尽管这场政变很大程度上与原定于2010年举行的大选有关,但事实上政变后的大选发生在2013年,因此并未纳入本文的定量研究。[⑤] 因此,仅通过选举及选举后的政治稳定来考察输家政治,显然是不完整的。

在进行更为深入的统计分析和案例分析前,有必要对非洲输家政治的演变作一简要介绍。因为,在不同的时期,非洲输家政治的表现形式与动因都可能完全不同,这种定性分析可为下文的定量分析和案例研究提供一种宏观背景,便于更为精确地理解这一现象。根据国际体系演变和非洲内部民主政治发展两个标准,可将自1960年以来的非洲输家政治划分为三个阶段。

(一)非殖民化运动成功初期(1960-1970年)

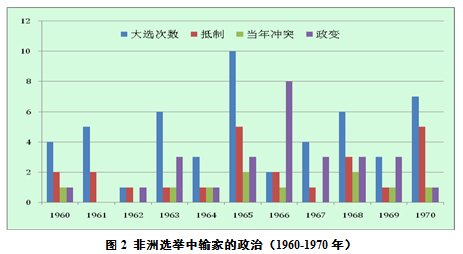

这一时期非洲输家政治的国际环境主要包括两个方面,一是美苏两大阵营的冷战正激烈展开,二是非洲民族独立运动发展迅速,不少非洲国家在20世纪五六十年代摆脱了殖民统治、实现了国家独立。由于非殖民化运动本身所具有的道德意义,这一时期冷战两极结构并未对非殖民化运动的深入产生过多干扰,相反的是,旧有的殖民宗主国却因为其特殊利益遭受冲击而仍设法抵抗。[⑥] 就国内民主政治发展而言,在非殖民化运动成功的初期,受民族解放运动的惯性影响,多数新独立的非洲国家都对原宗主国的政治模式感兴趣,因此多效仿原宗主国的政治模式,成立文官政府,颁布宪法并设立议会,实行民主共和政体。[⑦] 英属殖民地一般采取英国的内阁制,法属殖民地则多采取法国的总统制。在政党制度上,这些非洲国家也基本选择多党制,建立了竞争性的选举制度,允许反对党合法存在。这样,选举便成为非洲国家政治生活的重要环节。在这个阶段,非洲国家共计举行了51次总统大选,还有更多的议会选举和地方政府选举。考虑到当时全球的民主化水平,这的确是一个了不起的成就。

但必须指出的是,由于非洲国家的独特发展历史及其对原宗主国的依赖等原因,采取民主共和制的同时也必然存在重大弊端。因此,输家政治不可避免地成为这一时期非洲国家选举政治的重要伴生现象。在这51场选举中,有24场选举遭到输家的质疑甚至抗议,另有10场选举在当年便引发了暴力冲突。在选举头年还发生了11次、次年发生了9次暴力冲突;此外,在这个阶段,非洲各国还发生过27次政变,其中至少有13场可被认定为与政治选举有某种关联,因其发生时间都在该国总统大选当年(3次)、头年(4次)或次年(6次),另外可能还有少数未计算的政变背后有选举考虑(参见图2)。考虑到这一时期多数非洲国家都拥有著名的民族解放运动英雄人物,“作为开国之父,第一代民族主义领袖们——恩克鲁玛、纳赛尔、桑戈尔、乌弗埃-博瓦尼、塞古·杜尔、凯塔、奥林匹欧、肯雅塔、尼雷尔、卡翁达和班达,无不享有极高的威望和荣誉”,[⑧] 高达47%的选举抵制、20%的选举暴力和仅有33%的选举接受率,显然使得输家政治从一开始便成为非洲政治现代化的一个重要阻碍。

资料来源:作者统计并自制。

如前所述,尽管存在着英雄式人物或魅力型领导,但这一时期非洲输家政治的两种表现形式都相当明显。其原因是相当复杂的,核心问题在于非洲国家普遍缺乏现代民族国家的社会和政治基础,因此选举政治——无论是自愿的还是强加的——极可能引发意料之外的后果。第一,由于很多非洲国家都是“先有国家,后有民族”政治而建立的,因此被人为捏合在一起的各个族群在非洲的选举政治中仍有着相当重要的影响。地方主义一方面拥有强大的传统基础,另一方面由于现代国家政权作用没有得到充分合理的利用,[⑨] 新独立非洲国家的各种政治派别往往缺乏全国性基础,政党多为特定族群的利益代言人。在“赢者通吃”的选举制度下,选举失利往往意味着相应族群的未来利益无法得到保证。因此,即使作为个人的政治领导人可以接受选举失败,其背后所代表的族群也无法承受未来可能的利益损失。第二,与前一要素相关的是,非洲国家严重缺乏相应的制度设计和制度能力来保证选举输家的未来利益。事实上,在相对迅速的非殖民化过程中,尽管政府权力转移到了本土的政治精英手中,但却维持着殖民时期的种种矛盾、同时产生了新的矛盾:它们或者缺乏持久的法律与行政结构,或者利用军事化手段延续前殖民时期的政治组织方式与实践;而在多民族的亚非后殖民国家中,种族不平等现象司空见惯。[⑩] 第三,原殖民宗主国的介入对非洲输家政治也产生了重要影响。对于非洲国家的独立,原宗主国从来就不会甘心,因此扶持选举中的输家对抗拥有超级魅力的民族英雄,是其重新获得影响力的重要手段。很大程度上,这一因素更能解释缘何在众多民族英雄存在的背景下,非洲输家政治仍如此严重。例如,法国对其前殖民地的控制可谓无孔不入,“法国国库支撑着一个货币同盟,维持着一个稳定、可自由兑换的货币。法国军队长期驻扎在一些非洲国家首都。此外,法国还在非洲经营着一个庞大的情报网……这些新独立的国家仍和以前一样,被法国人完全主宰着工业、商业和金融。”[11]

(二)政治现代化倒退时期(1971-1991年)

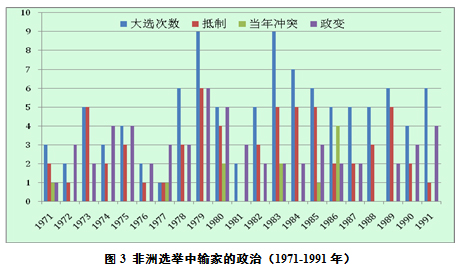

与前一时期相比,随着非殖民化运动高潮退去,冷战两极格局对非洲输家政治的影响有明显上升态势,美苏竞争对非洲民主政治的发展施加了重大的结构性压力。这与非洲各国经历了非殖民化成功后短暂的欢欣鼓舞、重归冷静相结合,促进了非洲民主政治的回落,或者说非洲的政治现代化出现了倒退。从20世纪60年代末起,非洲国家在非殖民化初期的多党政治逐渐衰退,很大程度上是由于缺乏真正的政治、经济、社会和文化基础。由此而来的,大多数非洲国家呈现出权力集中化的趋势,最大的表现就是从竞争性多党制向一党制转变,竞争性的选举数量逐渐下降,例如整个20世纪70年代非洲大陆共计举行40次总统大选,其中1971-1977年间共计20次,而在美国卡特总统提出“人权外交”政策后的三年时间内非洲大陆进行的总统选举次数与前七年相当—— “人权外交”与总统选举之间是否存在因果关系仍需进一步研究。从1971年开始,到1991年冷战结束,非洲大陆共计举行了100次总统大选,绝大多数发生在1977-1991年之间(参见图3)。

资料来源:作者统计并自制。

需要指出的是,在一党制增多的同时,非洲选举中的输家政治现象却有增无减。在这100次总统大选中,发生抵制现象的多达61次(占61%),但选举当年直接导致冲突的现象却有明显下降,仅为11次(11%)。如果将这一时期划分为两个阶段,可以发现,在前一个10年(1971-1980年)的40次选举中,发生了28次选举抵制(占70%),接受选举的结果次数为20次(占20%);而在后11年的60次总统选举中,抵制的比例下降了近15个百分点(33次,55%),接受的比例上升了10个百分点(18次,30%)。另外5个百分点为选举冲突所占据,这在某种程度上与以美国为首的西方在进入20世纪80年代后逐渐推行民主化外交相关。这一历史时期的政变总数为58次,就年均政变数量而言与此前一个时期的2.45次/年相比略有上升(2.76次/年)。但发生在选举当年、头年和次年的成功政变总量没有上升,共计14次(当年6次、头年4次、次年4次)。考虑到这一时期(1971−1991年)的年份是上一时期(1960−1970年)的2倍,因此与选举有直接关联的成功政变数量或许存在较大下降。当然,考虑到这一时期非洲民主政治的总体倒退,大量政变并未成功,而在那些政变成功进行了的国家,中又有很多国家并没有在短时间内举行选举,或诱发二次政变,因此本文并未对上述情况加以统计分析。

总体上来看,这一时期非洲输家政治的原因更多是内生性的。第一,蔓延整个非洲的政治权力集中化趋势。尽管仍在坚持总统大选的国家基本上都是那些没有采取一党制的国家,但政治权力的集中化趋势在这些国家也都有较大程度的发展。在部分国家,选举政治不过是块遮羞布,因其国家制度能力的虚弱使得政治机制反而成为某种滥用权力、获取财富和为支持者谋利的便利渠道,国家机器某种程度上成为执政党的党器。[12]由于这些国家很大程度上仍坚持多党制与选举政治,往往不会如其他转而追求一党制的国家那样,利用国家机器镇压政治异见者,因此这一时期的选举输家有更多机会表达其对选举结果的不满。这一时期相当高的抵制选举结果和相对较低的选举导致冲突均印证了这一结论。第二,这一时期非洲国家的经济失败。在20世纪60年代大部分非洲国家赢得独立后,非洲经济曾经历了短暂的快速发展。自20世纪70年代中期至整个80年代,非洲陷入长期停滞和萧条之中。非洲国民经济20世纪80年代的平均年增长率仅为1.4%,不仅远低于70年代增长率的3.8%,而且低于80年代非洲人口增长率的3%,人均收入平均每年下降2.6%。1989年撒哈拉以南非洲人均国民生产总值为340美元,是世界上人均国民生产总值最低的地区。1992年的非洲人均收入只比1970年增长了73美元,而同期其他地区至少是其增长速度的6倍以上。[13] 第三,相对而言,外部介入在这一时期对非洲输家政治的影响并不大。尽管冷战格局对这一时期非洲民主政治的发展相对前一时期影响更大,但由于美苏势均力敌,因此这种影响更多是结构性的。在具体的非洲国内民主政治发展方面,反而赋予了当地人民更大的自主权。同样由于美苏竞争,尽管在20世纪80年代后西方所谓“结构调整计划”启动后有所改变,但总体来看,原殖民宗主国对非洲国家的影响和干预能力受到一定限制,。

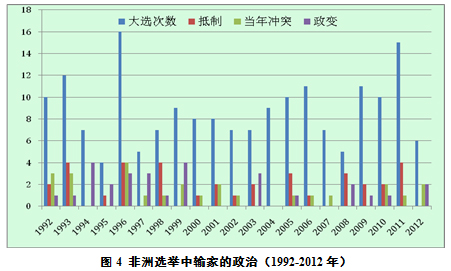

(三)“第三波”民主化时期(1992-2012年)

冷战结束使非洲民主政治发展和输家政治所面临的国际环境发生了翻天覆地的变化,其中最重要的是“第三波”民主化浪潮迅速从拉美、东亚、苏联和东欧地区蔓延到非洲。就国内环境而言,冷战结束使非洲民主政治发展的长期结构性压力骤然消失,大量先前被压制的冲突因素突然间得到释放,导致了非洲政治、社会乃至经济矛盾的集中爆发,并对非洲输家政治产生了重要影响。在1991-1994年的短短四年间,非洲就先后有35个国家举行了多党民主选举。这一时期撒哈拉以南非洲国家共计举行了184次总统大选,其中发生选举抵制的为36次(19.56%),另有26次在选举当年便引发了暴力冲突(14.13%)(参见图4)。与前两个时期相比,选举接受率大为上升,达到了66.30%,比第二个时期增加了38个百分点,比第一个时期也增加了30个百分点;而选举抵制率则大为下降,比第二个时期下降了40个百分点,比第一个时期下降了27个百分点;选举冲突率的发展趋势则比第一个时期下降了6个百分点,但比第二个时期上升了3个百分点。这一时期政变的次数也下降到了29次,与第二个时期相比,年均政变数量降低了一半左右,为1.38次/年。但与选举有统计性关联的政变数量却仍保持大体相当的水平,共计12次(当年4次、头年5次、次年3次)。

图4 非洲选举中输家的政治(1992-2012年)

资料来源:作者统计并自制。

非洲选举输家政治在这一时期的变化,既有内因也有外因。第一,经过此前两个阶段特别是第二个时期的发展,选举文化正日益内化到非洲国家的政治体制中,特别是那些在第二时期仍坚持连续性民主选举的国家。根据作者统计,在第二个时期中举行了三次以上总统大选的国家,与新民主化的国家相比,其输家政治的比例明显要低。换句话说,非洲国家的政治制度正日益走向成熟,导致总统大选中的输家政治现象显著下降。第二,非洲的经济发展,特别是进入21世纪后,非洲迅速从“绝望的大陆”转变为“希望的大陆”。[14] 在21世纪头十年中,非洲一直是世界上经济增长最快的地区之一,全球经济增长最快的十个国家里有六个来自非洲。其中有八年时间,非洲的经济增长速度超过了包括日本在内的整个东亚。[15] 非洲经济快速发展受益于政治稳定和经济改革,作为整体的非洲的国民生产总值年均增长5.1%。[16] 经济发展使得与选举相联系的诸多利益矛盾得以缓解,同时也促进了非洲的国家能力建设,从而极大地缓解了输家政治现象。第三,国际社会介入非洲的影响可能是复杂的。一方面,“第三波”民主化浪潮的确为非洲国家的政治现代化贡献了力量,特别是使其选举政治日益走向成熟;另一方面,外部介入特别是西方国家的民主推广政策,使得非洲少数国家的选举出现重大偏离,甚至形成但凡执政党获胜就可被指责为选举操纵的输家政治滥用的现象。而选举输家之所以能滥用输家政治,其根本原因还在于外部的不当介入。例如,在津巴布韦2013年总统大选中,尽管并没有太多实质性证据,但西方国家特别是欧盟仍站在反对党一边指责选举不公。相反的是,以南部非洲发展共同体为代表的国际观察员团认为选举是公开、透明和公正的,主流的国际舆论皆认为,反对党内部出了大问题,而非穆加贝总统在选举过程中动了手脚。[17] 选举输家在西方支持下采取极端手段反对选举结果,或许是这一时期的选举冲突与第二时期相比不降反升的重要原因。

二、非洲选举中的输家政治:量化分析

为了更为精准地理解非洲选举中的输家政治现象及其与族群冲突的相互关联,在前文定性分析的基础上,本节将尝试使用量化分析方法考察这一现象及其背后的各种关联。

(一)研究假设

作者认为,由于是选举导致了输家政治并使族群冲突在选举期间得以放大甚至诱发冲突,因此选举本身多大程度上导致了输家政治并对其持续时间和强度等产生影响便是定性研究和定量研究的关注重点。因此,作者将以输家政治的发生时间、持续时间以及从抵制到冲突的强度高低为变量提出本文的基本假设。对每个变量而言,选举所发生的时间都相当重要。

第一,输家政治的发生既可能针对当年选举的结果,也可能针对前一轮的选举结果或对即将举行的选举结果的预期,后二者均非输家政治发生的当年。区分这三者是有意义的:发生在选举当年的输家政治,很大程度上反对的是选举结果本身,尽管背后必然包含对选举结果可能导致输家的利益大为受损的考虑;但针对前一轮特别是已经结束一年甚至更长时间的选举的输家政治,更多是前一轮选举结果已经对输家的利益造成了实质性损害,或者是行政部门和立法部门的权力分配不公,或者是当选者延续了选举前就已存在的特定对输家不利的政策;而针对预期的选举结果预防性地发动输家政治,其考虑可能是混合的,既可能担忧选举被操纵,也可能担忧未来的权力分配将严重不利于自身。由此,可以提出两项假设,考虑到选举与输家政治发生的时间之间的远近关系:

假设一:距离上轮选举或下轮选举时间越近(头年或次年一年内),输家政治发生的可能性越高;

假设二:总统大选当年发生输家政治的可能性更高。

第二,输家政治的持续时间长短很大程度上取决于对大选所导致的政治和经济利益的中长期后果的判断。考虑到选举政治的性质,当选者往往会在就任之后尽快采取其预想中的政策措施,以便为下次选举奠定基础。因此,就输家而言,如果行动要达成重大的影响甚至改变对于输家不利的政治安排或利益分配,就需要在选举结束之初或选举即将到来时尽可能地做大声势、形成压力。例如,肯尼亚在2007年大选后发生了骚乱,津巴布韦在2008年大选后发生抵制选举结果并最终通过联合政府安排加以解决,这种记忆直接导致了两国在2013年总统大选前出现了不同程度的输家政治现象。而在选举当年,使输家政治持续更长时间也可能换得更好的政治解决,甚至可能迫使当选者接受联合政府等权力分享安排。由此而来的假设也有两项:

假设三:距离上轮选举或下轮大选的时间越近(头年或次年一年内),输家政治的持续时间可能越长;

假设四:总统大选当年发生的输家政治,持续时间可能更长。

第三,输家政治的强弱在很大程度上与对选举结果的潜在或真实利益损失的判断相关。输家政治的强度是指,这一现象从低强度的抵制选举结果到高强度的选举前/后爆发冲突。低强度的抵制选举结果包括多种形式。强度最低的可能有两种情况:一是抵制选举结果但并不强烈要求改变选举结果,而更多的是一种道德指责;二是抵制选举结果,同时出于对未来的失望出走他国,可称作为“退出”(exit)政治。[18] 强度较高的抵制也可能有两种情况:一是抵制选举结果甚至公开要求改变选举结果,但最终接受选票重新统计的结果,或接受选举委员会/选举法院等判决,或接受外部调解;二是抵制选举结果和要求改变选举结果,并往往引入外部力量调解,最终达成重新选举抑或建立联合政府等目的。高强度的选举前/后爆发冲突也包括多种可能,从选举前/后冲突,到因选举结果纠纷而爆发内战,甚至发动政变。需要指出的是,输家政治的强度越高,可能需要越多的外部介入,特别是考虑到选举输家往往并不拥有充分的资源以发动内战或政变,因此外国政府的政治和物资支持也就相当重要。与对选举结果导致的利益损失的判断相关,输家政治的强度也有两项假设:

假设五:距离上轮选举或下轮大选的时间越近(头年或次年一年内),输家政治的强度可能越高;

假设六:总统大选当年发生的输家政治,其强度可能更高。

(二)数据与方法

如前所述,本文的基本数据是非洲总统大选统计,其原始数据主要来自于三个渠道:一是迪特尔·诺伦(Dieter Nohlen)等编著的《非洲选举:数据手册》(Elections in Africa: A Data Handbook),[19] 该书统计了自二战结束后直到1999年的所有非洲国家选举数据,也是迄今唯一有关非洲选举数据统计的著作;二是“非洲选举数据库”,[20] 其数据覆盖范围为2004-2012年;三是非洲各国选举数据库及其他网络数据,主要功能是包括检验前两个来源的正确性和补充1999-2004年间的选举数据。本文数据以国家/年格式进行编码,覆盖年份为上文所讨论的1960-2012年间的48个撒哈拉以南非洲国家,2011年新独立的南苏丹不计算在内。需要指出的是,由于一些国家的数据并不充分,本文的统计结果来自作者对多种数据来源的综合,但就单个变量而言总体上是可靠的。最后所产生的数据库包括接受选举结果(167)、选举抵制(121)、当年冲突(47)、头年冲突(45)、次年冲突(39)和与选举相关的政变(39)等,共计458个案例。

在讨论对前述六个假设所使用的模型设定前,需要对本文所使用的几个独立变量略加讨论。一是时间差,前述假设中有三个包括总统大选与输家政治发生的时间远近关系,本文所考察的输家政治不仅包括选举当年所发生的、还包括距离选举一年左右的输家政治。考虑到总统大选一般为四年一次,因此本文一般选择选举当年、选举头年、选举次年进行统计。具体编码时将选举当年单独归类,而选举头年和选举次年归为一类,即距离选举一年时间。这一编码方式既能简化计算,又能覆盖绝大多数的总统大选。为了更准确地确定抵制、冲突和政变等与选举的关联,有关输家政治现象的发生及其持续时间,均主要依据乌普萨拉冲突数据项目(Uppsala Conflict Data Program)和奥斯陆国际和平研究所(International Peace Research Institute)的奥斯陆UCPD/PRIO武装冲突数据库(UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset)[21] 确定,考虑到战争相关性指数(Correlates of War)[22] 是最为重要的内战研究数据库,因此也据此对数据进行了修正。选取那些有内战的国家/年,最终选出84个案例,但这些内战或冲突中有的并不完全与选举直接相关。事实上,就选举年而言,约有90%的撒哈拉以南非洲国家在选举年并没有发生内战或冲突。

二是总统大选,尽管议会选举和地方性选举也相当重要,纳入这些选举也可能对输家政治的考察更为全面,但限于时间人力以及在议会选举和地方选举中发生的输家政治影响力相对较小,因此这些选举并不纳入本文的考察范围。[23]

三是族群变量,本文以一国整体的人口增长来衡量。做这一替换主要基于两个原因:首先,考虑到非洲各国族群的界定标准、数量多少、规模大小均存在重大差异,统计并计算每个国家每个族群的人口增长显然既不可行,也无可比性,难以进行具体的定量分析。其次,由于种族隔离、种族歧视政策已被全面放弃,一国族群结构的变化不可能在短期内完成,因此一国整体的人口增长往往是所有族群的同步成比例增长,进而使用整体人口增长替代族群作为衡量指标,不仅在于族群结构本身的相对稳定,还在于人口增长可能使既有的族群矛盾因人口增加而来的资源竞争加剧而恶化,进而人口增长能在很大程度上衡量族群冲突对输家政治的影响。人口增长的数据主要来自世界银行发展指标数据库的数据。[24]

四是政权更替问题,需要指出的是,这里的政权更替是指大选后政权从一党移交到另一党,而不是指政变或外部干预下的政权更替。政权更替的实现意味着选举输家一方(这里是选前的执政党)接受选举结果,交出政权,并实现了和平的权力交接。

五是外部介入问题,撒哈拉以南非洲国家的外部依赖性较强,外部介入对选举结果的影响也可能相当明显。在前文的定性研究中,已经对三个阶段输家政治中的外部介入作了讨论,因此有必要在定性研究中也加以印证。但同样限于人力、物力和时间有限,再加上外部介入的内部细分相当复杂,因此本文暂时未将其设定为具体变量,但由于已经有诸多变量,因此完全可以通过排除法来识别外部介入的潜在影响。

本文的核心依附变量是输家政治现象。针对假设一和假设二,即输家政治的发生,使用的是二分法变量,其中0表示没有输家政治发生或选举输家接受选举结果,1表示在特定年份发生了输家政治。在考察假设三和假设四时,本文以输家政治的持续时间为衡量,区分持续时间不足一年及以上的输家政治,一年以下视作短期(记分0),一年以上视作长期(记分1)。而这很大程度上又与输家政治的强度,即假设五和假设六所涉及的讨论相关。对输家政治强度的衡量以前述的区分为基础,但更多结合了与选举年的时间差,结果是选举抵制(121)、当年冲突(47)、头年冲突(45)、次年冲突(39)和与选举相关的政变(39)。

当然,为了使定量分析便于进行和控制,本文也控制了一些被证明是对选举政治重要的因素。第一,如前所述,选举前的人口增长、特别是合法选民的数量增长相当重要,因为这可能意味着对立政党、特别是族群的选民基础的重大变化。第二,经济增长率也相当重要,如前所述,在非洲输家政治发展的第二个时期里,经济发展的倒退很大程度上助长了输家政治现象。第三,本文也控制了非洲国家的政治自由度得分,即政体IV(Polity IV)数据库[25] 的政体得分排名。事实上,一国政治自由度如何对选举的公正性和透明度有着重大影响,也可能对大选输家是否采取输家政治的决定产生重要影响。

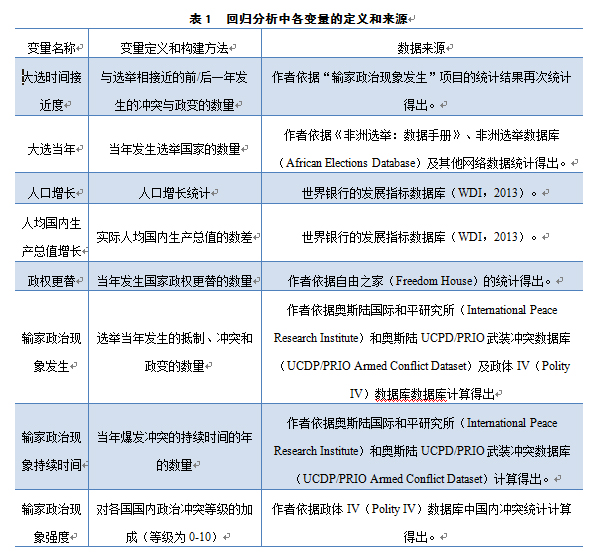

本文围绕输家政治的衡量建立了三个模型,均使用逻辑回归方法(Logit Model),回归分析ongoing各变量的定义和来源参见表1。

第一个模型,衡量选举当年或选举前后1年内输家政治的发生几率。回归模型设定如下:

(1)

第二个模型,衡量输家政治的持续时间。回归模型设定如下:

(2)

第三个模型,衡量输家政治现象的强度。回归模型设定如下:

(3)

其中,vote是当年大选,endtime是大选时间接近度,popgrowth是人口增长,pergdpgrowth是人均国内生产总值增长,transfer是政权更迭,fail是输家政治现象发生,lasttime是输家政治现象持续时间,sstrength是输家政治的强度。

(三)研究发现

根据上述三个模型,本文对第一节所讨论的非洲选举输家政治现象的发生、持续时间和强度进行了总体检验,结果如表2所示。

注:括号内是标准误,***、**、*分别表示变量在1%,5%,10%水平上显著。

数据中1960年的人口增长与人均国内生产总值增长因资料查找困难而缺失。

由表2可得出有关前述假设的相关结论:

关于模型一:

假设一是正确的,选举时间越接近,输家政治发生的几率越高;假设二也是正确的,大选当年发生输家政治的可能性更高。

统计结果显示,输家政治现象的发生与当年大选、大选时间接近度和人口增长、输家政治现象的强度具有统计上的显著关联性。输家政治现象的发生同当年大选、大选时间接近度和人口增长都存在正相关的联系。而输家政治现象的发生与输家政治现象的强度存在负相关的联系。如前文假设,这种情况的出现很大程度上在于选举是一国重要的政治议题,各方高度关注,无论是选举前还是选举后的输家政治都能引发国际和国内的高度重视,输家政治发生的时间越接近大选,其成功率越高。随着时间的推移,选举结果逐渐淡出国家政治议题核心,政策议题的相互竞争可能使输家政治的成功几率大为降低,因此在注意力转移的情况下发动输家政治本身是不明智的。因此,越接近大选,越可能出现输家政治现象,距离大选时间越远则越不可能发动输家政治,而且在选举当年发生输家政治的可能性是极高的。

关于模型二:假设三是错误的,输家政治的持续时间似乎与距离大选日期远近没有直接关联;假设四也是错误的,大选当年发生的输家政治与其他年份相比似乎没有明显差异。

统计结果显示,输家政治的持续时间与本文所有假设的因素都不存在统计上的显著性。这可能是因为,影响输家政治持续时间的因素可能是多方面的:它既可能与选举结果联系,同时更是一国民族、宗教、经济利益等矛盾的累积性结果。选举极可能只是一个诱发因素,输家政治在因选举而诱发后的持续发展并不是由选举本身决定的,民族、宗教、经济利益、外国介入等其他因素极可能使选举输家本身的政治动机被严重扭曲,进而使用定量方法考察输家政治持续时间与大选时间的关联,可能存在相当困难。

关于模型三:假设五是错误的,输家政治的强弱并不受距离大选时间远近的影响;假设六是正确的,大选当年的输家政治强度明显更高。

统计结果显示,输家政治的强度与大选当年、人口增长、人均国内生产总值增长、政权更替和输家政治现象的发生具有统计上的显著关联性。输家政治现象的强度同当年选举、人口增长和政权更替都存在正相关的联系,输家政治现象的强度同人均国内生产总值的增长和输家政治现象的发生都存在负相关的联系。同时,输家政治现象的强度与选举时间接近度不存在统计上的显著性。这里的解释可能与前述两个模型都密切相关:一方面,大选年选举政治受到高度关注,输家政治的成功几率大大上升,这会促使选举输家提升输家政治的强度,以提高其成功率;另一方面,随着时间推移,选举议题逐渐淡出视野,但同时其他因素可能主导了输家政治的继续发展,因此输家政治一旦启动可能其强度不会因为时间推移(不管是距离选举日期越来越近还是越来越远)而减弱,它很大程度上受其他因素影响所决定。

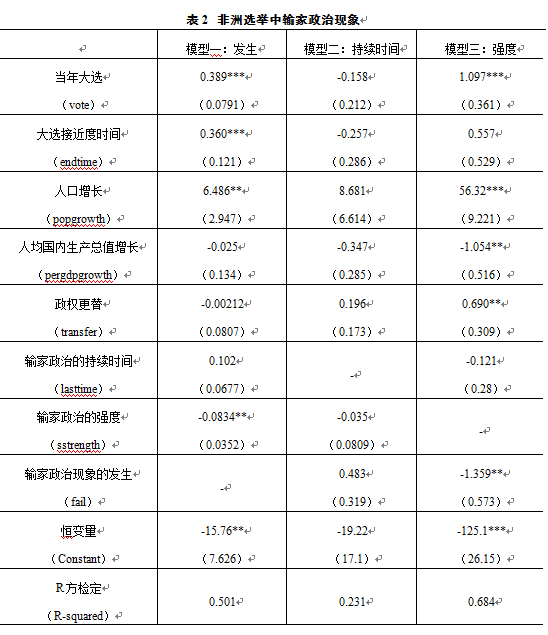

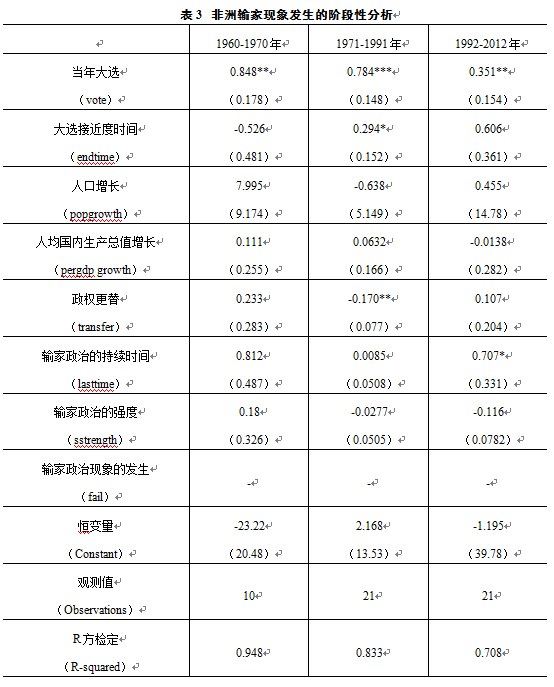

为了更深入地分析输家政治与族群冲突的关联,基于前述定量研究结论,本文根据第一节对非洲输家政治的演变分期,使用相同的方法对模型一和模型三作进一步检验。对模型一的分期检验结果如表3所示,对模型三的分期检验结果如表4所示。

注:括号内是标准误,***、**、*分别表示变量在1%,5%,10%水平上显著。

数据中1960年的人口增长与人均国内生产总值增长因资料查找困难而缺失。

观测值以年份归类统计,其中具体案例数:1960-1970年为85个;1971-1991年为138个;1992-2012年为235个。

表3显示的是对模型一的检验结果。从表3可以发现,大选当年同非洲输家政治现象发生之间具有统计上的显著关联性,且是正相关性联系。但在不同时期,这一关联性略有变化。以关联度强弱排序,在1971−1991年间最高,1960−1970年间次高,1992−2012年最低。如同第一节所讨论的,1971−1991年间的非洲输家政治很大程度上是内生性的,因此通过抵制大选结果实现特定政治诉求是为数不多的可行选择。这也为另两个变量所印证:在这一时期,大选时间接近度与输家政治呈正相关,说明越临近大选(无论是选前还是选后),输家政治发生的频率越高;同时,政权更替和输家政治呈负相关,说明政权的和平交接导致输家政治的可能性较小。

而在1960−1970年和1992−2012年这两个历史时期,由于外部介入的影响相对更大,或者说选举失败方的替代性选择更多,因此利用大选本身发动输家政治的迫切性有所下降。在1992−2012年间,由于民主观念日渐深入,选举接受度大大上升,因此假设二中的关联度比前两个时期有重大下降也是符合预期的。但其统计重要性依然显著,也充分说明假设二是正确的。而且从输家政治发生与持续时间的显著关联性可以看到,在外部力量介入后,非洲国家的输家政治持续时间更长,更加难以解决。

注:括号内是标准误,***、**、*分别表示变量在1%,5%,10%水平上显著。

数据中1960年的人口增长与人均国内生产总值增长因资料查找困难而缺失。

观测值以年份归类统计,其中具体案例数:1960-1970年为85个;1971-1991年为138个;1992-2012年为235个。

表4显示的是对模型三的检验结果。根据表4,输家政治的持续时间在前两个时期与大多数变量都不具有统计上的重要性,因此不加讨论。1992−2012年间,输家政治的持续时间与大选时间接近度、输家政治现象的强度和输家政治的发生具有统计上的显著关联性。其中,输家政治现象的持续时间与输家政治的强度和发生均呈正相关关系,而与大选时间接近度呈负相关。也就是说,自20世纪90年代以来,非洲输家政治呈现出新的趋势,即:越接近大选时间,输家政治的持续时间反而越短,而强度和发生的频率却在上升。对这一结果的可能解释在于外部介入。在外部力量的影响之下,政治斗争的失败一方可以利用多种手段和时机发动反对当权者的政治。这意味着输家政治正在发生一种重大转变,它从先前更多是基于国内政治的内生性运动,逐渐朝向更多依赖于外部支持的外生性运动。一旦得到外部力量的重大支持,输家政治便朝向其他类型的反对政治转变,表现为输家政治的持续时间、发生频率和强度都更具统计重要性。可以认为,外部力量的介入可能使非洲输家政治的未来进一步复杂化。

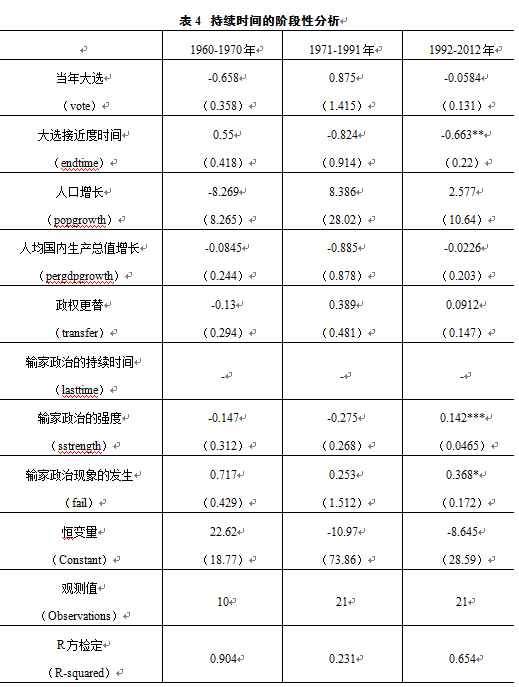

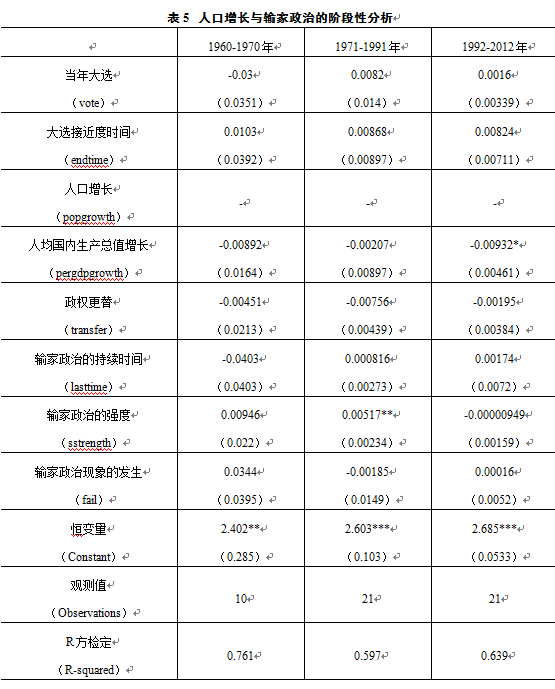

前述讨论很大程度上发现了总统大选与输家政治的直接因果关系,考虑到诸多西方研究均认为族群冲突是输家政治的重要诱因,因此有必要对这一变量作一考察。如前所述,由于各国的族群界定标准、族群结构等存在重大差异,为从整体上考察族群变量的重要性,本文借用人口增长作为替代加以考察。由于种族歧视政策遭到普遍抵制,特定国家内部的族群比例在特定时间内是相对稳定的,人口增长反应的是人口增加可能加剧族群间的既有矛盾、资源分配差异等,进而可通过人口增长与输家政治的关联,间接考察族群传统纠纷、资源分配竞争等对输家政治的影响,或者说输家政治与族群冲突的相互关联。具体检验结果如表5所示。

注:括号内是标准误,***、**、*分别表示变量在1%,5%,10%水平上显著。

数据中1960年的人口增长与人均国内生产总值增长因资料查找困难而缺失。

观测值以年份归类统计,其中具体案例数:1960-1970年为85个;1971-1991年为138个;1992-2012年为235个。

从表5可以发现,人口增长与输家政治的强度仅在1971−1991年这个阶段具有统计上的显著关联性且呈正相关关系,在本文考察的另两个时期(1960−1970年、1971−1991年),二者均不存在统计上的显著性。这暗示着非洲的族群冲突与输家政治仅存在一种内生性联系。在1971−1991年间,由于民主政治的倒退和更多国家建立集权体制,非洲各国可以更为有力地控制国内事务,因此族群冲突与输家政治的强度的确存在联系,这更多地表现为国内政治问题;同时在这一时期,输家政治的强度变化的确是由于族群因素而引起的。但在另外两个时期,非洲国家的族群因素与输家政治的强度并不存在统计上的显著性。因此,族群冲突并非导致非洲国家输家政治强度变化的原因,甚至一直以来族群冲突因素都不是非洲国家输家政治发生的主要原因。这也反过来证明,外部因素才是影响非洲国家输家政治的重要原因。族群因素在统计上的消失与在西方话语中的凸显形成鲜明对比。这在某种程度上也说明,外部介入对非洲输家政治有着较大影响,同时为了掩盖这种介入,因此族群矛盾很大程度上被当做西方介入的挡箭牌。本文的定量研究在某种程度上揭露了这一真相,有助于更好地理解非洲输家政治与族群冲突的相互关联,也使下一节的案例研究更有依据。

三、非洲选举中的输家政治:案例研究

上文的定性研究和定量研究揭示了输家政治与族群冲突的多样性联系和阶段性发展。更为具体地,这种联系和发展使非洲选举与族群冲突的关联呈现两种类型,即内生型和内外混合型,纯粹的外生型基本上是不存在的,即使存在也多以政变形式出现,因此不在本文讨论之列。而在内外混合型中,外部介入又可区分为地区性介入和国际性介入两种。因此,非洲的选举政治与族群冲突的关联大体存在三种模式:国内模式,主要是由于国内民主制度和意识发展不充分的内生性矛盾导致的输家政治,其典型是尼日利亚和肯尼亚;地区模式,尽管同样源于国内发展不足,但地区政治可能对其国内政治产生重大影响,进而导致输家政治发生,其典型如马里和刚果(金);国际模式,很大程度上是由于一国国内政治现代化有着严重的外部依赖度,无论是依赖于原殖民宗主国还是当前西方的民主推广努力,都可能产生在外部支持下的选举输家对输家政治的利用,其典型是科特迪瓦和津巴布韦。本文以尼日利亚、刚果(金)和科特迪瓦为例,分别对三种类型进行分析讨论。

(一)尼日利亚

尼日利亚是非洲人口最多的国家,同时也是非洲民族最多的国家之一。尼日利亚有250多个民族,其中最大的是北部的豪萨-富拉尼族(占全国人口29%)、西部的约鲁巴族(占21%)和东部的伊博族(占18%)。由于这三大民族围绕权力斗争,尼日利亚发生过一次内战、七次成功的军事政变和三次流产的军事政变,[26] 以及大量选举政治中的输家政治现象。正如有观察家所指出的,从1922年的大选到2007年的大选,尼日利亚的选举始终充满了暴力、欺诈与血腥。部分原因在于,一些政治家和秘密组织使用暴力来恐吓对手或扰乱选举;而这往往加剧尼日利亚原本存在的严重种族、地区与宗教分离倾向。[27]

为了改变族群利益主导政治的状况,尼日利亚政府曾有过多次努力。1969年,雅各布·戈翁总统启动了一次意义重大的建州计划。根据这一计划,州的划分不再基于部族基础,而是兼顾人口比例和面积大小;更重要的是,新的州比过去的区在规模上更小,且不享有过去大区所享有的高度自治地位。[28] 但正是这一建州计划直接诱发了东部地区的比夫拉内战和后来推翻戈翁总统的军事政变。

1985年通过军事政变上台的易卜拉欣·巴班吉达总统也尝试对族群利益主导政治的现状加以改变。在其任内通过的新宪法规定,反对单一部族或地区集团的领导人获得总统职位,总统候选人必须在全国2/3的州获得至少1/3的选票才能当选。如果所有总统候选人都不能满足上述条件,将由国民议会以简单多数方式投票产生总统。[29] 更为重要的是,该宪法还就政党的全国化做出了规定,严格禁止任何带有部族色彩的政党组织建立,禁止任何政治团体或政党举行与部族主义情感相联系的政治集会;建立或组织任何政治团体特别是政党,必须对每个尼日利亚公民开放,而不考虑其出身、性别、宗教或部族背景;政党的名称、标记和口号等都不得带有部族或宗教内涵,政党的活动也不能局限于国家的某一地区。[30] 但这一设计最终被巴班吉达总统自身否定。

经过多次尝试,尼日利亚解决族群利益与全国性政治的矛盾的步伐终于在20世纪90年代末迈出重要一步。1998年6月,军人总统萨尼·阿巴查突发心脏病猝死,国防参谋长阿布巴卡尔接任国家元首,制定还政于民计划。考虑到三大种族与两大宗教(伊斯兰教和基督教)的对峙,在1999年的总统大选中,尼日利亚北方的政治家和退役军人第一次放下族群利益,全力支持约鲁巴族人奥巴桑乔竞选总统。此后,尼日利亚形成一个不成文的安排,即总统职位在南北方之间轮流,时间为每八年一轮(两任总统任期)。这样,在出身南方的奥巴桑乔总统于2007年结束八年任期后,尼日利亚精英们一致同意总统职务应归还给北方。2007年4月,来自北方的领导人亚拉杜瓦当选总统。

1999-2010年,尼日利亚的选举政治与族群利益的矛盾得到了较好处理。但这一局面在2010年5月亚拉杜瓦总统突然逝世后变得微妙起来。亚拉杜瓦逝世使尼日利亚政治权力的南北轮换节奏被打断,根据宪法规定继任总统的副总统乔纳森是一个南方基督徒。但为了保持国家稳定,当时的政治精英们特别是北方政治精英接受了乔纳森的继任,并达成了另一项共识,即在完成亚拉杜瓦政府于2011年5月29日到期的4年任期后,乔纳森应让位于北方代表,继续履行南北方达成的君子协定。但事实并没有朝着北方政治精英所预想的方向发展,2011年乔纳森坚持参选并最终赢得了总统大选。这种情况曾在某种程度上引发了输家政治,尽管本次输家政治的强度不高且在选举前和选举后都有发生。

尼日利亚因其幅员、经济、人口等原因而拥有相当的独立性,其政治、经济发展的外部依赖性不强,输家政治总体上是内生性的。尽管曾有较好处理选举与族群冲突的经验,但当前的尼日利亚政治仍相当微妙,输家政治在未来仍有发生可能,而其根源很大程度上源于内生性的族群矛盾。

(二)刚果(金)

刚果(金)是非洲政治中的一个热点和难点,全国共有254个民族,分属班图、苏丹和尼洛特三大语系。班图语系各部族占全国人口的84%,主要分布在南部、中部和东部,其中刚果族为全国第一大族;苏丹语系各部族多居住在北部,尼洛特语系各部族则是最早生活在刚果(金)境内但已很大程度上被其他部族所同化的土著居民。表面上,刚果(金)的部族政治应该不会太严重,因为班图语系处于各族的主导地位。但事实上,在刚果(金)在2006年和2011年仅有的两次总统大选中,都出现了输家政治的情况。但是,刚果(金)的输家政治远不如其他国家激烈,其表现形式更多为缺乏核心领导人的选举输家一方的选民的抵制,而非作为政治人物的选举输家领导下的输家政治。[31]

导致刚果(金)输家政治这一特殊表现的是其输家政治的地区性质。在刚果(金),输家政治的发生与否,并不取决于国内的选举失败方,而是取决于地区邻国在选举中的立场。例如,在2006年大选中,约瑟夫·卡比拉·卡邦格(即小卡比拉)在卢旺达的支持下当选,因此输家政治的发起者为刚果(金)的土著公民,但因实力过弱而无法产生实质性效果。在2011年大选中,小卡比拉的立场发生了变化,疏远了卢旺达,因此,其获胜很大程度上是因为得到了在2006年大选中失败方的支持,而先前支持他的东部地区选民现在成为发动输家政治的主力军。由于卢旺达在其中的不光彩角色,因此这次输家政治很快被刻意压制,并没有引起国际社会的广泛注意,也没有对小卡比拉的执政构成实质性威胁。

刚果(金)输家政治的地区性,至少可追溯到1994年的卢旺达种族大清洗。刚果(金)东部地区是该国人口最为稠密的地区,但其人口密度仍明显低于与之相邻的卢旺达、乌干达等国。由于大湖地区国家边界的易渗透性,再加上该地区历来便是多民族混居,因此一旦周边邻国发生如政治动荡、暴力冲突、粮食危机等事态时,刚果(金)东部省份便成为一个重要的逃难地。[32] 久而久之,刚果(金)东部逐渐成为一个本土居民与外来移民、刚果(金)公民与邻国难民复杂混居的地区。1994年卢旺达种族大屠杀导致了一种“坏邻居”效应,为包括刚果(金)在内的所有中部非洲国家带来了重要的消极溢出。它导致了卢旺达国内政治在刚果(金)境内以另一种方式的重演:以刚果(金)土著人与卢旺达胡图族移民、特别是由前胡图族军人组成的联攻派民兵(Interahamwe)为一方,对抗卢旺达政府所支持的卢旺达图西族移民即班亚穆伦盖人(Banyamulenge)。[33] 1996年9月,卢旺达图西族政府以刚果(金)东部的胡图族卢旺达人威胁其国家安全为由,入侵金萨沙并推翻蒙博托政权,以其支持的洛朗·卡比拉(小卡比拉的父亲)取而代之。

尽管因卢旺达政府的支持上台,但迫于国内舆论压力,卡比拉不愿公开充当卢旺达的傀儡,因此没有对刚果(金)东部的卢旺达图西族移民提供支持,也没有对卢旺达政府的安全关切做出明确回应,相反将所有图西族的部长赶出了政府,并迫使卢旺达军队撤出刚果(金)。这不可避免地引发了卢旺达的反弹,并尝试故伎重演,进而诱发了第二次刚果(金)战争。但这一次卢旺达政府没有延续好运,相反却将大湖地区几乎所有国家都拖入战争,从而使第二次刚果(金)战争演变成为非洲的“第一次世界大战”。[34]

在国际社会的介入和帮助下,刚果(金)艰难结束内战并启动战后重建进程。但需要指出的是,邻国政治在刚果(金)国内政治的体现并未因此而结束。事实上,在东部地区,始终存在着亲卢旺达和反卢旺达力量的斗争,相当多时候表现为一种武装冲突:一方是由前胡图族极端主义者和前卢旺达军队组成的解放卢旺达民主力量(Forces Démocratiques pour la Libération de Rwanda,FDLR),而另一方面则是由卢旺达政府支持的图西族卢旺达移民所组成的全国保卫人民大会(Congrès National pour le Défense du People,CNDP)。此外,刚果(金)武装力量(FARDC)、反对卢旺达的当地自卫力量马伊-马伊(Maï Maï)等也参与其中。[35] 正因如此,刚果(金)选举中的输家政治才会有着相当独特的地区性。

(三)科特迪瓦

科特迪瓦是法国的前殖民地,一向被认为是成功的民主化国家,或者是民主“毕业生”。该国共有69个民族,分为四大族系:阿肯族系约占42%,曼迪族系约占27%,沃尔特族系约占16%,克鲁族系约占15%。科特迪瓦曾在1960年独立之后长期保持着良好的选举记录,尽管事实上是由少数政治人物把持着政治权力。在1960-1990年间,科特迪瓦执行的是一党制下的总统选举,因此首任总统费利克斯·乌弗埃-博瓦尼曾七次蝉联总统,直至1993年12月7日逝世。在1990年多党制引入科特迪瓦后,输家政治逐渐浮现,但其背后的国际介入也相当明显。

1999年12月,即科特迪瓦2000年大选前不久,部分地出于对未来选举结果的预期,前总参谋长罗贝尔·盖伊发动军事政变,自任总统和全国救国委员会主席。这可被认为是输家政治在科特迪瓦的首次上演,同时也是一种提前上演。但盖伊提前利用输家政治并未达到预期目的。在2000年10月的选举中,尽管科特迪瓦政府宣布盖伊当选,但人民阵线领袖洛朗·巴博却随即宣称自己已当选为国家元首,并在经济首都阿比让领导了反对盖伊的起义,逼迫盖伊逃往国外。巴博成功地运用输家政治,赢得了总统职位。

到2010年,科特迪瓦总统大选再次出现了输家政治,但此次更具戏剧性。2010年10月和11月,科特迪瓦先后举行了两轮总统选举,反对党“共和人士联盟”候选人阿拉萨纳·瓦塔拉与时任总统、人民阵线党候选人巴博进入第二轮。根据独立选举委员会的统计,瓦塔拉在第二轮中获得了54.1%的选票,而巴博的得票率仅为45.9%。12月2日,该委员会宣布瓦塔拉赢得了第二轮选举的胜利。联合国也根据2007年的和平法案,对该选举结果进行了认证。联合国秘书长潘基文还发表声明,祝贺瓦塔拉在大选中获胜。

但就在独立选举委员会宣布瓦塔拉赢得胜利的第二天,科特迪瓦最高立法机构宪法委员会又宣布巴博获胜。科宪法委员会的解释是,其计票结果是宪法委员会宣布科特迪瓦北部七个地区的选票作废以后得出的,因为巴博在这些地区的支持者受到威胁而无法投票。瓦塔拉在这七个地区获得的约50万张选票被宣告作废,巴博则以51%的得票率反超。这样,科特迪瓦同时出现了分别由科特迪瓦独立选举委员会和宪法委员会宣布产生的“两位总统”。12月4日,巴博在经济首都阿比让总统府举行了总统就职典礼,宣誓连任科特迪瓦总统;随后,瓦塔拉通过电子邮件致信科特迪瓦宪法委员会,宣誓就任新总统。

可以认为,在这次选举中,无论是巴博还是瓦塔拉都部分地运用了输家政治,前者利用这一方法“推翻”了选举结果,而后果则利用它否决了巴博的“推翻”行为。这导致了科特迪瓦输家政治的另一个区别性特征,即没有人承认自己是输家。但在两个胜利者之间必须有一个是输家。因此,决定谁是输家的斗争便或者取决于各自拥有的武力,或者取决于外部支持。在1999年和2000年的输家政治中,武力发挥了决定性作用。但到2010年,由于对决双方的武力大致相当,而瓦塔拉获得了包括联合国和法国在内的国际社会的承认。显然,原宗主国法国的承认是重要的。尽管殖民关系已经终结,但法国与科特迪瓦长期保持特殊关系,签有外交、军事、经济、文化、技术等合作协定。前总统巴博执政期间,科法关系时有龃龉。法国与科特迪瓦保持着密切的军事关系,前者每年对后者提供的军援约60万美元,在科特迪瓦的军事顾问100多名。在2010年科特迪瓦大选前,法国在后者驻军约900人。大选危机爆发后,法国驻军人数迅速增至1 700人。法国不仅率先承认瓦塔拉为当选总统,推动欧盟对巴博方面采取了一系列制裁措施,其驻军还根据联合国安理会第1975号决议采取行动,摧毁了巴博阵营的重武器,并协助瓦塔拉方面抓捕巴博。最终,在法国的帮助下,瓦塔拉于2011年5月正式就任科特迪瓦总统。可以认为,科特迪瓦大选中的输家政治,更多是一种外部介入的国际性模式。

四、结论与启示

非洲的政治现代化进程仍在继续之中,其标志之一是选举政治中的输家政治现象的比例正稳步下降。需要特别指出的是,尽管诸多西方学者强调族群矛盾或冲突是输家政治现象的重要原因或根源,但本文的研究显示,纵观非洲输家政治的演变,内生性或非洲本土的族群矛盾真正发挥消极作用的时候并不多,对输家政治的族群归因严重缺乏定量和定性支持。首先,定量研究显示,或许只有在1971-1991年间,族群矛盾或冲突才真正对非洲的选举政治产生了消极影响,但这也只是导致输家政治的强度上升,对于输家政治现象的产生或者说二者间是否存在直接因果关联,定量分析结果并不支持。其次,定量研究还显示出非洲输家政治的另一发展,即冷战结束后非洲输家政治呈现的高强度、高频率和持续时间长的现象,它暗示着外部介入与非洲输家政治的重大关联。正如一位重要的非洲问题研究学者所指出的,由于急于推广民主特别是选举,西方国家未能认识到选举后谁将治理国家的问题,使得该国族群间的特定紧张被引爆。因此,西方国家在这些国家推广的可能不是民主,而是“民乱”(democrazy)。[36] 本文的研究在某种程度上也印证了这一结论。尽管定量研究显示出第一阶段似乎并不存在类似情况,但考虑到第一时期诸多民族英雄存在背景下仍有大量的输家政治现象,外部介入与输家政治仍有重大关联。

非洲国家在过去六十余年来的政治现代化进程、特别是输家政治的演变表明,一国的民主化更多应立足于其自身的内生性发展,包括政治和经济两个方面的同步现代化。从定性研究和定量研究对非洲输家政治的三个阶段性发展的考察都说明,外部介入往往会使这一进程遭遇意想不到的阻碍和停滞,特别是冷战结束后大量滥用输家政治的现象发生,更说明了国际介入的消极后果。因此,无论是非洲国家还是其他发展中国家,要真正推进自身的政治现代化,就必须切实掌握政治现代化的“所有权”,实现自身政治、经济和社会的全面发展,而不能天真地将希望寄托于外部支持上,无论这种支持是地区性的还是国际性的。正如同尼日利亚案例所反映的那样,尽管内生性的政治现代化可能更为漫长和曲折,但却被证明将始终朝着正确的方向迈进,而不会被误导甚至被利用。

当然,本文的研究仍存在一定不足,特别是定量研究的数据编制。一方面,这些数据的来源都是西方学者制作的数据库;另一方面,限制人力、物力、时间及可利用数据来源等因素,本文的数据编制也可能存在缺陷或不足,无法充分准确地反映现状。同时,也必须承认定量研究本身存在的问题。[37] 因此,本文的定量与定性研究相结合的方法,特别是总体研究与案例研究对定量研究的补充,或许能使讨论更接近与事实真相。

【收稿日期:2015-03-13】

【修回日期:2015-04-23】

【实习编辑:谢 磊】

文献来源:《国际安全研究》

注释:

[①] 本文讨论的“非洲”是指撒哈拉以南非洲,不包括北非地区的阿拉伯国家。特此说明。

[②] 《穆加贝争议声中再赢津巴布韦大选 中国首次表态:希望各方接受结果》,载《东方早报》,2013年8月4日,第A07版。

[③] 西方学者对族群冲突是非洲选举乱象重要原因的讨论非常多,尽管对这一结论存在同样多的质疑。例如,新近两部编著就集中围绕非洲是否因“野蛮”“贪婪”“族群冲突”等而导致冲突和动荡展开争论,参见Paul Richards, ed., No Peace, No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts, London: James Currey, 2013; Toyin Falola and Hetty Haar, eds., Narrating War and Peace in Africa, Rochester , N. Y.: University of Rochester Press, 2010。

[④] 本文有关非洲总统大选的原始数据主要来源于Dieter Nohlen and Bernard Thibaut, Elections in Africa: A Data Handbook, Oxford: Oxford University Press, 1999; Tripod, African Elections Database, http://africanelections.tripod.com及其他网络统计。

[⑤] 张春于2013年10月赴马达加斯加担任马2009年政变后的总统大选第一轮选举的观察员。

[⑥] 有关非殖民化运动与国际体系互动的经典论述,可参见[英] 杰弗里·巴勒克拉夫:《当代史导论》,张广勇、张宇宏译,上海:上海社会科学院出版社1996年版,第六章“对西方的反抗——亚非对欧洲霸权主义的反应”。

[⑦] 贺文萍:《非洲国家民主化进程研究》,北京:时事出版社2005年版,第57-58页。

[⑧] [英] 马丁·梅雷迪思:《非洲国——五十年独立史》,亚明译,北京:世界知识出版社2011年版,第152页。

[⑨] 李安山:《非洲民族主义研究》,北京:中国国际广播出版社2004年版,第337-338页。

[⑩] Ralph Neuberger, National Self-Determination in Postcolonial Africa, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1986, p. 64.

[11] [英] 马丁·梅雷迪思:《非洲国——五十年独立史》,亚明译,北京:世界知识出版社2011年版,第66页。

[12] Mats Berdal and David Malone, eds., Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000.

[13] 钟伟云:《非洲在国际体系中的地位》,载《西亚非洲》,2002年第3期,第17、19页。

[14] 英国《经济学人》(Economist)杂志在2001年称非洲为“绝望的大陆”,但到2011年底却以“非洲正在崛起”为题进行了专题报道,分别参见 “Hopeless Africa,” The Economist, May 13, 2000, p. 17; “The Hopeful Continent: Africa Rising,” The Economist, December 3, 2011。

[15] “Africa’s Impressive Growth,” The Economist Online, January 6, 2011, http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/01/daily_chart.

[16] Jacobus Cilliers, Barry Hughes and Jonathan Moyer, African Future 2050: The Next Forty Years, Pretoria: Institute for Security Studies, 2011, Chap. 2.

[17] Ben Freeth, “It’s Time for a New Opposition Leader,” Zimbabwe Situation, September 26, 2013, http://www.zimbabwesituation.com/news/zimsit_its-time-for-a-new-opposition-leader; “Making The Case for a Post-Morgan Tsvangirai MDC-T,” Zimbabwe Election, October 17, 2013, http://www.zimbabweelection.com/2013/10/17/making-the-case-for-a-post-morgan-tsvangirai-mdc-t; Munyaradzi Gwisai, “Zimbabwe: Why Tsvangirai’s MDC ‘Lost’ the Election,” International Journal of Socialist Renewal, No. 977, August 13, 2013, https://www.greenleft.org.au/node/54736.

[18] 有关“退出”政治的讨论,可参见[美] 阿尔伯特·赫希曼:《退出、呼吁与忠诚——对企业、组织和国家衰退的回应》,卢昌崇译,北京:经济科学出版社2001年版。

[19] Dieter Nohlen and Bernard Thibaut, Elections in Africa: A Data Handbook, Oxford: Oxford University Press, 1999.

[20] Tripod, African Elections Database.

[21] Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset, Latest update December 2, 2014, http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset.

[22] Meredieth Sarkees and Frank Wayman, Resort to War: 1816-2007, Washington D.C.: CQ Press, 2010; The Correlates of War Project, http://www.correlatesofwar.org.

[23] 需要指出的是,依全国性议会选举结果而推举总统的情况被等同于总统大选而计算在本文的统计数据中,但如果全国性选举与总统大选是分离的情况则不计算在内。

[24] World Bank, World Development Indicators, 2013, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

[25] Polity IV Project, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2012, University of Maryland, 2013, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

[26] 贺文萍:《非洲国家民主化进程研究》,北京:时事出版社2005年版,第245页。

[27] 俞力莎:《尼日利亚大选:风险与机会》,载《三联生活周刊》,2011年4月25日,http://www.lifeweek.com.cn/2011/0425/32006.shtml。

[28] Bamidele Ojo, “The Military and National Integration in Nigeria,” in Bamidele Ojo, ed., Nigeria’s Third Republic: The Problems and Prospects of Political Transition to Civil Rule, New York: Nova Science Publishers, Inc., 1998, p. 132.

[29] Veronica Nmoma, “Ethnic Conflict, Constitutional Engineering and Democracy in Nigeria,” in Harvey Glickman, ed., Ethnic Conflict and Democratization in Africa, Atlanta: The African Studies Association Press, 1995, p. 330.

[30] Veronica Nmoma, “Ethnic Conflict, Constitutional Engineering and Democracy in Nigeria,” in Harvey Glickman, ed., Ethnic Conflict and Democratization in Africa, Atlanta: The African Studies Association Press, 1995, pp. 330-332.

[31] “Kabila Named Winner of DRC Election; Tshisekedi Rejects Results,” VOA News, December 8, 2011, http://www.voanews.com/content/kabila-named-winner-of-drc-presidential-election-135319383/149335.html; Katrina Manson, “DRC Opposition Rejects Kabila Re-election,” Financial Times, December 9, 2011, http://www.ft.com/cms/s/0/9f9991da-2287-11e1-8404-00144feabdc0.html#axzz2oCC1KtiT.

[32] “Land, Citizenship, and Conflict in the Kivus: An Issue Briefing on Land Tenure and Citizenship as Conflict Drivers in the Kivu Provinces of the DR Congo,” Africa Canada Accountability Coalition, July 2010, pp. 6-7.

[33] Boaz Atzili, “When Good Fences Make Bad Neighbors: Fixed Borders, State Weakness, and International Conflict,” International Security, Vol. 31, No. 3 (Winter 2006/2007), p. 167.

[34] [美] 凯文·希林顿:《非洲史》,赵俊译,刘鸿武校,上海:东方出版中心2012年版,第579-580页。

[35] 两份联合国专家组报告认定,卢旺达政府在支持M23叛乱运动,尽管这遭到基加利的否认。有关这两份报告的详细内容,可参见http://www.un.org/sc/committees/1533/egroup.shtml。

[36] Paul Collier, Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places, New York: Harper Collins, 2009, Part 1, Chaps. 1-3.

[37] Hedley Bull, “International Theory: The Case for a Classical Approach,” World Politics, Vol. 18, No. 3 (April 1966), pp. 361-377.