- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 中国和平发展的有利条件和新旧困难

- 为构建新型国际关系提供智力支撑

- 中国外交新思路 新实践 新理论

- 牢固树立人类命运共同体理念

- 中国外交:今年成绩超出预期

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 中国外交与和平发展

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 中华民族伟大复兴进程中的“国家民族”建构研究

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 欧盟社会政策研究

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 《老挝与“一带一路”》

- 《非洲世纪的到来?:非洲自主权与中非合作研究》

- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》

- 上海服务中拉合作的现状与趋势——中拉命运共同体建设与上海角色

- 上海服务“一带一路”经典案例2021

- 上海服务东盟地区“一带一路”建设 逆势成长与新挑战

- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示

- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程

- 美国区域经济合作倡议的内涵、反响及前景

- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- 全球协作抗击新冠病毒:作用、经验与启示

自中国政府1999年实施“走出去”战略以来,中国对外直接投资迅速从2000年的9.15亿美元上升到2012年的842.2亿美元,年复合增长率高达45.76%,目前,中国已成为既美国、日本之后的世界第三大对外投资经济体。[1] 中国对外投资能够达到如此庞大的规模,离不开中国企业与世界市场的紧密联系,也离不开跨国企业在其中所发挥的重要作用。与世界其他国家的跨国企业一样,中国企业也必须开展跨国经营,为自己的商品开拓更广阔的市场,为持续的发展谋求更丰富的资源,并为公司的运作搭建更高效的平台。近年来,受困于全球金融危机,国家保护主义抬头,全球对外投资环境日趋恶化:局部冲突动荡依然存在,恐怖主义尚未偃旗息鼓;全球范围内政治风险发生的几率仍在提高。与此同时,因独特的历史原因和国家利益诉求,中国企业在对外投资过程中仍缺乏对投资目的地政治风险的敏感性,尚缺乏“走出去”的相应经验。因此,与政治风险防控相关的理论研究有待进一步深入,相关实践机制有待建立和健全。在上述背景下,深入研究中国企业跨国经营的政治风险并提出一些积极建议,无疑有着十分重要的意义。

一、企业跨国经营政治风险的理论演进

跨国公司的兴起是历史发展的必然,其在国际社会中的作用将进一步凸显。但当今国际体系仍由主权国家所主导,没有一个强力机构能够将其权力和意志凌驾于主权国家之上。跨国公司所面对的政治风险正是源于市场力量和国家力量的碰撞。罗伯特·吉尔平在分析国家和市场两种力量在国际关系中的作用时指出:“两种对立的社会组织形式——国家与市场交织在一起,贯穿着数百年的历史,它们的相互作用日益增强,逐渐成为决定现代世界国际关系性质与动力的关键因素”。[2] 对于企业来说,风险和收益是相伴而生的。特别是跨国企业,不仅要面对国内的政治和经济风险,还要分析和规避由于被投资国和国际环境等因素所造成的不利影响。因此,考察政治风险的概念并分析政治风险研究视角的变迁,显然具有重要的意义。

政治风险是一个宽泛且模糊的概念,目前学术界尚未给出公认而统一的定义。20世纪50年代到90年代期间,有关企业跨国经营政治风险的理论基本上是西方学者站在发达国家跨国公司立场上,以当时的世界政治经济格局为背景提出的,因而具有明显的局限性。从国外的研究文献来看,对于政治风险问题的研究最早可追溯到20世纪50年代。第二次世界大战结束后,欧美投资者在国家资本输出的带动下,以跨国公司为主体大规模向发展中国家输出资本,形成了第三次资本输出的高潮。与此同时,作为资本输入国的发展中国家在政治上已摆脱了发达国家的控制,获得了独立,进而迫切希望得到经济上的独立。这些国家逐步通过法律取消了发达国家在本国的种种特权,收回了自然资源的租让、开采和占有权,对重要经济部门实施国有化,把握了本国经济的命脉。因此,20世纪六七十年代,跨国公司与发展中国家政府间的正面冲突大量出现。前者以绕开贸易壁垒、实行全球经营、充分利用生产要素资源和追求更大利润为动力,向第三世界大举进军,构成所谓“对外投资的60年代”。后者则以日益强盛的政治和经济力量为后盾,以保护国家利益与资源财富、建立国家经济新秩序和反对新殖民主义为目标,对外国资本实施严厉管制乃至直接征用和没收,导致出现所谓跨国公司“撤退的70年代”。[3] 在上述跨国公司与发展中国家的较量中,国有化行为举世瞩目,成为政治风险观念的起源。国际经济中的国有化,旨在将外国投资及资产收归投资地所在国国家所有。有国际经济存在,就有国有化行为的发生。根据联合国的统计资料,在1960—1977年期间,全球实施过国有化政策的国家达72个,累计事件达1922起;其中阿尔及利亚、智利、古巴、埃塞俄比亚、斯里兰卡、乌干达和委内瑞拉等7国的国有化事件占全部事件的73.4%。这类国有化往往以各自的政治因素为契机,均出于投资地政府直接或间接的作为,无法为投资者和经营者所左右,完全不同于一般商业意义上的国外经营风险,构成了政治风险的研究对象。

20世纪50年代,美国学者最先提出“政治风险”这一概念,主要用来反映企业被东道国政府国有化的现象。例如,1953年,墨西哥将铁路、石油、香蕉种植园收归国有;1956年,埃及从英法两国的公司手中收回苏伊士运河公司;1960年,古巴宣布工业国有化;1969年,秘鲁征用标准石油公司股份,1973年,征用赛罗公司股份。[4] 在上述背景下,许多学者开始对政治风险进行研究。起初,对政治风险概念的研究主要集中于政府行为给企业带来的影响。鲁特(Franklin R. Root)认为,政治风险就是在国内或国外发生的能够引起一个国际商业运作的利润潜力和/或资产损失的政治事件的可能性,如战争、革命、政变、没收、征税、交易限制和进口限制等。政治风险至少包括四个要素:不连续性——发生在商务环境中的激烈变化;不确定性——难以预测这种变化;政治压力——来自于政府及其他政治实体;商务影响——对公司利润及其他目标的可能影响。[5] 在罗博克(Stefan H. Robock)看来,国际投资和国际经营中的政治风险产生于由政治变化带来的经营环境出现了难以预料的不连续性,经营环境中的这些变化必须对某家企业的利润或其他目标有重大影响的潜在可能性时才构成“风险”。[6] 柯布林(Stephen J. Kobrin)主张从两个方面来定义政治风险,一是根据政府或主权国家的干预行动来定义政治风险。这一概念与东道国政府的政治活动对私人商业企业的所有不适意结果有关,表现为没收、现金返还、对商业交易的限制等;二是将政治风险等同于任何强加给企业的政治事件的发生,如暴力、恐怖主义以及游击队活动等。[7]

20世纪70年代末以后,政治风险的研究视角有两个新的发展:一是由政府的直接和极端行为转向更加多样的限制性措施,二是日益重视政府以外的力量。杰弗里(Simon Jeffrey)将政治风险定义为“政府的或社会的行动与政策,起源于东道国内部或外部,负面影响一个选定的团体或大多数外国商业运作与投资。”[8] 菲茨帕特里克(Mark Fitzpatrick)将其他学者对政治风险的27种定义做了分析,并将其归纳为三类:根据第一类定义,政治风险产生于政府和国家主权的行为,这些行为对企业造成有害的后果;在第二类定义中,政治风险是指政治事件或限制对特定行业或特定企业产生影响;第三类定义认为,政治风险是由环境的不确定性产生。[9] 杰弗里进一步指出,东道国不是政治风险的唯一因素,考察政治风险时应该同时注意四个方面的问题:东道国环境、跨国公司所在国环境、国际环境和全球环境。[10] 肯尼迪(C. R. Kennedy, Jr.)从更广义的角度来定义政治风险,涉及影响企业盈利的宏观经济社会政策(财政、货币、贸易、投资、产业、收入、劳工及发展)等法律和政府的非市场因素与政治不稳定性(恐怖主义、暴乱、政变、内战和起义等)引起的超法律(Extra Legal)政治风险。[11] 丁(Wenlee Ting)则认为,政治风险是影响企业既定经营结果(收入、成本、利润、市场份额、经营的连续性等)的非市场不确定性或变化,这可能来源于东道国政治、政策、外汇制度的不稳定性。[12] 兰斯克(R. Lensik)将政治风险定义为在政治、社会和经济环境中存在的不确定性,他认为政治风险研究的是社会中政治和经济实体关系的不确定。政治风险是一种政治力量引起的经济生活变化,后者对公司的经济活动造成负面影响。[13]

进入21世纪以后,经济全球化的兴起为跨国公司的生产和经营提供了新的环境。特别是世界各国发展经济和改善人民生活福利的渴望使得以革命、大规模内战、政变、没收、征用、国有化和冻结等为代表的传统极端性政治风险逐步减少,此类政治风险往往发生在经济落后、发展不平衡的发展中国家。为了维护本国的民族利益,以东道国政策的变化、资源保护、经济和政治报复、文化差异、第三国干预、民族主义和宗教矛盾、各国内部利益集团和非政府组织的政治参与等非极端型政治风险则日益成为主流。这类风险在发展中国家和发达国家同样存在。[14] 新形势下的政治风险研究视角有两个新的观点:一是认为导致政治风险的多种因素之间存在相互作用的关系。例如,关税的变化引起产业生存环境的变化,导致罢工和社会骚乱,进而影响公司的正常经营活动。二是认为政治风险因素随着时间的变化以及国内外政治、经济环境的变化而变化。有研究者认为,所谓跨国公司的政治风险是指由于东道国与母国(甚至第三国)政治、经济、安全等关系发生变化、东道国政治和社会的不稳定性以及政策变化而导致的跨国公司跨国经营活动和价值受影响的可能性。[15]

笔者认为,定义的宽泛性导致了政治风险定义的不确定性。例如,我们应如何区分经济风险与政治风险?在某种程度上说,市场性风险往往由政策性风险所导致。在开始研究前就确定严格的风险范围,对于政治风险的研究既不实际也不科学。比较科学与可行的办法是通过研究者的经验和具体的案例来确定其中的政治风险。为了研究的便利,笔者将“政治风险”的概念界定为“能够引起一个跨国商业运作的利润潜力或资产损失的任何类型的政治事件”。政治风险一般存在于跨国投资活动之中,其产生或发生源于东道国的政治军事事件、政策抑或社会制度的不稳定性等非市场因素的不确定变化。政治风险是所有风险中最不可预测和防范的风险,一旦发生必然会给投资者带来巨大损失。随着国际政治经济环境的演变,政治风险可以分为传统与非传统政治风险,下文将对此作进一步讨论。

二、中国企业海外经营政治风险的分析框架

自实施“走出去”战略以来,随着经济的快速发展和综合国力的提升,中国对外直接投资呈迅猛增长态势,但也面临较高政治风险。政治风险研究是对政治风险表现和影响因素的综合分析。布林克(C. H. Brink)认为:“风险分析是一项古老的技术,它由商人及贸易者在数世纪的实践中形成,于20世纪70年代中叶成为一个流行的学术研究领域”。[16] 冷战期间,风险分析成为一种用以帮助决策的相关科学方法,在1973—1974年石油危机之后更是蓬勃发展,并于20世纪80年代达到顶峰。第一次石油危机使投资者意识到对未来投资的政治风险进行分析的重要性。冷战结束后的数十年间,对政治风险进行分析的兴趣曾一度下降。“9·11”以后,“不确定性的增加、非传统商业的兴起以及如恐怖主义、腐败、气候变化和全球变暖等社会危机,不仅增加了在一种复杂环境下的风险意识,也增加了对风险分析的需求”。[17] 由于国际形势的风云变幻以及各国国情的巨大差异,跨国公司在跨国经营时面临着诸多挑战和风险,对风险进行评估显得至关重要,没有一个决策者会不经评估和考量,把自己所领导的企业置入一个充满风险的环境。

许多学者试图在政治风险的预测和预知之间做出区分并更主张预测。布林克指出:“政治风险分析无法(也不应该)预知风险的出现,或它们会在什么时候发生,但它可以通过尝试观察现行事件的某些趋势及它们的结合方式来预判其概率”。[18] 政治风险模型的设计本身并不能预知一个事件会在何时发生。这是因为,分析方法的性质因模型而异,而政治风险模型是由不同因素组成的,这些因素在各模型之间区别很大,取决于投资者的需要。例如,蒙古国成为全球各经济强国争夺资源的一块新阵地。世界各国对其两大矿产塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi,TT)和敖包特陶勒盖(Ovoot Tolgoi,OT)焦煤所有者南戈壁资源的控股股权的投资争夺战也愈演愈烈。从2012年7月开始,除中国以外,俄罗斯、加拿大、美国、日本和澳大利亚等多个国家也在塔本陶乐盖项目上展开激烈角逐。在矿产投资水涨船高的同时,蒙古国在吸引外商投资上却越来越谨慎。2012年4月5日,中国铝业(简称中铝)拟出资10亿美元控股南戈壁的消息传出后,蒙古国内民族情绪躁动,迫使蒙古政府于2012年5月17日匆匆出台《战略投资法》,中止了多种先前被允许的外商投资方式,如不限制外商在蒙古设立公司、仅须备案即可收购股权和矿产等。[19]

由此可见,欲对政治风险进行有效的分析,需要对东道国的投资环境和投资者需求等因素有深入的了解。这可通过收集数据和信息并将其用于分析东道国政治风险模型的方法来实现。政治风险分析的定性模型可通过对软性因素的分析来考察,而政治风险分析的定量模型则可通过对硬性因素的分析来考察。就国外研究现状来看,对政治风险的量化评估方法多数是针对发达国家的企业在发展中国家的政治风险进行测定,因此,这些定量评估方法具有诸多缺陷:第一,在既有定量评估模型中,如富兰德指数着重考察由经济增长率、国家外债率和通货膨胀率等指标构成的经济波动对投资的影响,这实际上是考察对外投资中面临的经营风险和市场风险而非政治风险;第二,一些定量评估模型如政治制度稳定指数(PSSI)尽管注重了政治因素的考察,但其选取的指标如国内暴乱的次数和政治变动的频率等主要适合政治稳定性较低的发展中国家,而对于政治稳定性较高的发达国家来说,国内暴乱和政变等事件发生的可能性极小,因此并不适用;第三,定量评估模型中的风险指数与指标的选取直接相关,不同的评价标准也会影响到赋值的高低,因此定量评估往往具有较大的随意性;进入21世纪以来,政治风险更多地受到意识形态、文化宗教、民族主义和国际关系的影响,这些主观的和抽象的因素较难用量化分析的方法来衡量。

霍夫(M. Hough)等认为,要改善上述定量分析的诸多缺陷,就需要运用一种方法对特定行业(类型、规模、结构、对外扩展经历)、特定时间(短期、中期或长期投资)和特定投资环境的政治风险进行分析,而不是采用所谓的“通用”模型。为了保证分析的有效性和权威性,数据应来源于拥有对东道国政治进程的完整知识的专家。此外,还要对预期的商业本身有深入了解。分析员获得的有关该商业的如结构动态、技术位置、战略管理政策、市场政策及财政资产与债务等信息越多,就越能提供完整的政治风险分析。[20] 例如,伊朗和尼加拉瓜革命导致外国投资者巨额资产流失。这使人们对政治风险评估的兴趣大增,但与先前学者们试图建立的科学模型背道而驰。[21] 有关国家利益、国家独立性、国家动乱程度以及政治体系类型的研究与实际需求没有太大关系。在判断对外国市场投资与否的时候,理论往往被置于次要位置,跨国公司只对政治风险的实用性感兴趣,开始转向“软”的政治科学和社会数据。学者们更多地从国际政治经济学的角度出发建立政治风险的理论框架。

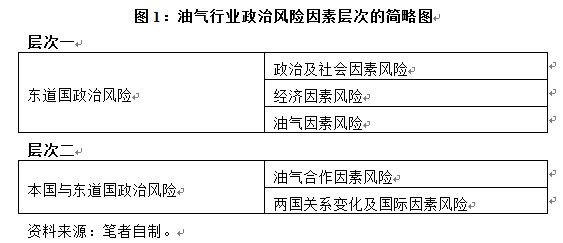

腊克斯(H. L. Lax)指出,除了与行业相关的某些因素与指标,政治风险还应包括一些可能在宏观层次上影响该行业的变量,如普通政治、经济及社会风险。这些风险因素的指标包括汇率波动、不利的收支平衡局面、战争威胁、不稳定的政治与经济环境、恐怖主义、国民与劳工骚乱及其他因素。可以说,这些宏观因素及指标不仅可能会影响到特定行业,也可能影响到经济中的任何部门。同时,在微观层面上,特定行业如石油天然气行业会受一些特定因素影响,如环保活动、能源漏洞和石油投资限制等。分析师在进行政治风险分析时应注意到这些“特有的、特定行业的微观政治风险,同时也考虑到普遍的宏观政治风险”。[22] 霍马克(T. Hallmark)也认为,“在进行政治风险评估时,对宏观及微观风险进行基本区别很重要”:[23] 如战争、恐怖主义、劳工骚乱、政治不稳、腐败等属于宏观风险,它们以不同程度影响到几乎所有的行业与部门;其他因素如能源漏洞、环保运动及石油天然气出口限制,则属于微观风险,是仅影响石油天然气行业的特定行业因素。在进行政治风险分析时,应同时考虑宏观变量与微观变量,并了解到微观变量可能会因特定行业的特性而有大得多的影响效果。基于上述考虑,在构建政治风险的分析框架时,需要区分有差异性的特定公司(微观)政治风险,与不直接指向特定公司但遍及全国的宏观政治风险。例如,下图1提供了研究油气行业政治风险因素层次的简略图,主要分为东道国政治风险和投资国与东道国关系政治风险两个层次。东道国政治风险包含三个核心风险因素:包括政治环境、游戏规则、司法体系与法律、腐败、商业行政压力、国家控制战略资产整顿、资源民族主义、地缘政治风险、战争与安全等的政治和社会风险;主要集中于经济总体表现的经济风险;主要分析东道国对外国投资在石油天然气行业影响的案例的油气风险。投资国与东道国关系政治风险重点关注两国关系如何影响油气行业的投资,包含油气合作因素风险和两国关系变化及国际因素风险等。

需要指出的是,在研究中也需要区分源于政府权威的政府风险与源于政治势力斗争的不稳定风险。这需要借助一系列变量来定性,具体包括:政府性特定公司风险(差别性规定、逐步征收、违反合同)、不稳定性特定公司风险(怠工、绑架、抵制特定公司)、政府性国家层面风险(大规模国有化、更改规定、拒绝兑换货币)、不稳定性国家层面风险(大规模罢工、城市暴动、内战)等。其中,大规模国有化和内战等风险又被称为传统政治风险。关于传统政治风险和非传统政治风险的定义,学界并没有严格的定义和区分。海外投资领域的传统政治风险主要指因战争、政局动荡、政府不稳定、社会政策突变性高等因素;而非传统政治风险主要指由于双方观念上、认知上的分歧或矛盾导致战略上、政治上的互不信任及其引发的一系列后果。例如,在对中国企业进行海外投资时面临的风险进行考查时,中国学者的相关研究主要关注宏观经济风险、东道国法律法规的变动风险以及因人员、文化等原因引发的并购后整合风险。涉及政治风险时,既有研究主要涉及企业对外投资时东道国的政局动荡或社会不稳定因素,即所谓传统政治风险,研究如何应对非洲、拉美、中东地区因政局动荡而引发的资源输送链条断裂因素。更为紧迫的非传统政治风险因素尚未得到足够重视:东道国政府或企业因为与中国在关于国家利益的观念上、认知上有分歧,导致战略上、政治上的互不信任,进而产生对我国企业海外投资的排斥或限制。尤其是“中国威胁论”的声音使许多国家在审批中国企业海外投资与并购交易时愈发严格,一些国家和地区的政府对中国企业国际化道路的推进和中国国际地位的迅速崛起表示忧虑,[24] 担心中国企业在扩大国际市场份额之外会进一步掠夺世界自然资源、传播政治制度与文化。这表明,中国企业在走出国门的过程中遭遇更多的是非传统政治风险。传统的大型、灾难性和不可抗型的政治风险已让位于各种中型风险,而后者通常相互关联。因此,贝林(A. Berlin)认为,分析政治风险除了需要关注国家政府的行为外,还应更多关注地方与区域层级。例如,地方政府在经济中的参与程度、各级政府的债务负担以及利益集团可在何种程度上成功地阻碍决策进程。[25]

在分析框架的构建方面,腊克斯认为分析框架的作用是组织各种变量,使之成为有用的分析工具。由于在建立特定行业的分析框架时变量实在太多,分析人员必须进行处置。一个分析方法必然包含了进程中所涉及的一些研究视角,即使该研究视角没有成形或未被清晰呈现。[26] 因为政治风险的背后往往涉及政治制度、发展阶段和文化背景。政治风险在很大程度上是由社会发展阶段和本土知识共同决定的。[27] 因此,任何精细化的研究模型带入不同的地区研究中都会出现巨大偏差。人们往往忽视了特殊性,而政治风险往往肇始于这些特殊性。研究政治风险的最佳办法就是通过对具体案例的分析来思考各种具体的对策。

中国对外直接投资的政治风险可以被看作是中国经济发展过程中所面临的外部挑战的一部分。中国经济发展正面临多方面挑战。国际市场的变动对中国经济增长有着直接的影响,如美国社会消费能力的下降对中国出口导向型增长模式构成的挑战。在中国国家利益中,海外利益的比重日渐增大。扩大内需、“走出去”战略和对国际资源的深入依赖,表明中国与外部经济环境的联系越来越紧密,跨国经营的政治风险已经成为中国发展战略中不可忽视的关键一环。结合中国经济发展和海外投资的实际,运用案例分析法对中国海外投资的政治风险进行全面和深入的分析,显然有助于深化对中国企业海外投资政治风险的认识。

三、基于案例的分析

由此可见,对政治风险的不同研究视角折射出政治风险理论的发展与研究随着时代的发展在不断演化,人们对政治风险的认识在不断地扩展和加深,政治风险的研究视角逐步从笼统模糊的政治环境和政治结果来评估,过渡到从具体的政治、经济和社会因素进行研究,从而对政治风险的分析和评估更为全面。下面从传统与非传统政治风险两个不同的视角对中国企业对外直接投资中面临的政治风险进行案例分析。

(一)中国企业对外投资中的传统政治风险

企业对外投资中的传统政治风险一般指由于东道国国内的政治环境或政策出现变化而造成跨国公司损失的风险。这种风险可能是东道国出于自身利益直接没收跨国公司资产,或变更国家政策来限制跨国公司的发展;也可能是东道国的政治出现巨大变革,如内战、政权被推翻和被侵略等,而造成跨国公司的资产无法获得正常的保障所带来的损失。大卫·布鲁门斯德(David A. Brummersted)对国际直接投资中的传统政治风险进行了归纳(表1)。

传统政治风险已成为中国企业对外投资决策中一个必须考虑的因素。据商务部统计,截至2009年底,中国在世界177个国家和地区拥有1.3万家海外企业,资产超过1万亿美元。福布斯中文网发布的《2011福布斯中国海外直接投资国家(地区)风险排行榜》分析了中国海外直接投资的184个国家和地区,认定风险级别最高的国家和地区有37个,分别为大洋洲3个,非洲23个,亚洲10个,南美洲1个;从政局稳定指标来看,最不稳定的国家主要有阿富汗、苏丹、刚果民主共和国等;法制环境最差的国家主要有阿富汗、津巴布韦、委内瑞拉等。[28] 可以看出,中国企业海外投资的国家中不发达国家的风险级别最高,而这恰好是中国海外投资最多的地方。[29] 例如,矿产和油气资源蕴藏丰富的中东、北非、南美等地区成为各大政治、经济、军事集团争夺的焦点地区,占世界石油、天然气剩余可采储量2/3和1/3的中东地区多年来战乱不断。中国近年加大了到中东、北非、南美等地区开发矿产和油气资源的步伐,因此也面临较高的传统政治风险。在战争和内乱环境中,国民经济运行大多处于无序状态,一些工程项目被迫中途下马,外资企业生产和经营难以正常进行,甚至连企业职工的人身安全也无保障,不仅谈不上盈利,就连投资本金的安全性也面临极大威胁。下文以中国企业在缅甸和非洲面临的部分“传统”政治风险为例进行分析。

例如,非政府组织的活动与针对性抗议属于传统政治风险的范畴,中国企业在缅甸即遭遇了此类政治风险。在过去的20年里,随着中缅关系的巩固和西方对缅甸制裁的升级,中缅两国保持着一种特殊的友好关系。至2012年,中国对缅投资总额达140多亿美元,约占缅甸外资的50%,是缅甸的第一大投资来源国。2010年大选是缅甸政治发展的重要分水岭,缅甸由军人政权转型为民选政府,陆续在政治、经济、社会等领域推行了一系列重大改革,呈现出政治生态多元化、经济社会利益复杂化以及国内外各种力量竞争激烈化的特点,给中缅关系以及中国在缅投资带来了重大影响和挑战。2011年以后,缅甸的公民社会空间得到一定程度的开放,从事非政府组织活动人数也大大增长,其活动范围遍及全国各地,涉及领域非常广泛,中国的投资活动不断受到非政府组织的不当批判和不实指责。其中一些非政府组织NGO不只是专业环境组织也是政治组织。这在密松电站项目上表现得尤为明显。密松电站项目的停建是因为受到缅甸国内和少数民族政治团体的压力,而克钦发展网络集团(Kachin Development Networking Group, KDNG)起了很大作用。KDNG是缅甸克钦族活动家和海外克钦人士自愿组织的非政府组织,宣称其目标是与当地克钦组织协作实现可持续发展,推动当地克钦人民建立平等和公正的公民社会,争取克钦社会和政治改革。在密松电站停建后,包括中缅油气管道在内的其他重大中缅合作项目也受到攻击。“国际地球权益组织”(Earth Right International)和“瑞天然气运动”(Shwe Gas Movement)多次发表研究报告,指控中缅油气管道项目在征地、环境破坏、强制移民和军事劳役方面损害了缅甸人民权益。若开石油观察(Arakan Oil Watch)发表报告称,数十亿美元的天然气销售收入被军人首领非法占有,中国投资增加了这种不透明性。其提供的证据在国际社会产生了非常恶劣的影响。有消息来源称,以“88学生组织”为首的缅甸极端民族主义势力已将矛头对准了中缅油气管道项目,在管道沿线雇佣当地人搜集大量有关中缅油气管道项目强制劳役、强行征地、破坏环境和收入不透明的所谓证据,并在仰光和曼德勒等大城市不断活动,与当地新闻媒体一起制造舆论,不排除其矛头最终指向中缅油气管道等项目的可能。[30]

与上述政治风险案例形成对照的是,在非洲地区长期存在着反政府势力、地方恐怖势力和西方干涉势力。首先,在反政府势力方面最典型的案例是所谓“阿拉伯之春”,尽管有人将其视作阿拉伯国家民众改变自身生存状况和提高自身政治权利的内在诉求,但其所导致的北非伊斯兰国家政局动荡的确给中国在这些地区的投资带来巨大政治风险。突尼斯、埃及和利比亚等国家迫于压力进行了政治改革,既有的政治秩序被骤然打破,陷入较为严重的失序状态,短期内无法回归稳定。[31] 其次,非洲地区的恐怖主义活动也一直较为猖獗。尤其是“基地”组织分支“伊斯兰马格里布基地组织”的势力近年来还有所增强,其人员规模和活动范围不断扩大,由其策动的绑架和恐怖袭击活动时有发生,在当地造成了较为严重的人员伤亡和财产损失。2012年1月28日,中国水电集团位于苏丹南科尔多凡州的一处工地遭到反政府武装袭击,29名中国工人被绑架,1名中国工人不幸中弹身亡。2012年1月31日,20余名中国工人在埃及西奈半岛中部地区被当地贝都因武装人员绑架。[32] 除反政府势力、地方恐怖势力以外,西方国家对非洲的干涉也使非洲各国政治生态更趋复杂。由于战略位置重要资源分布密集,非洲与亚欧交界地区一直是世界各主要力量的“角力场”。一些西方国家更是通过干涉区域内国家的内部事务和政治进程以扩大在区域内的影响力,进而实现其战略目标。在利比亚内战中,北约军队军事干预重创了利比亚政府军,直接导致卡扎菲政权的垮台,被认为是一次“军事干预的典范”。但在其结束军事任务后,利比亚社会却陷入了部落纷争、民兵武装割据的混乱状态,致使中国企业在利比亚蒙受了巨大经济损失。又如,苏丹刚刚独立便陷入长期的纷争和冲突,北部阿拉伯人和南方黑人之间深刻的种族差异和民族矛盾难以调和,苏丹南北方两度陷入激烈且旷日持久的内战并最终分裂。由资源争夺引发大规模种族冲突的达尔富尔危机更是引起国际社会的广泛关注。20世纪80年代末,美国与苏丹的关系开始急剧恶化,美国国务院于1993年将苏丹巴希尔政权列为“国际恐怖主义活动的支持者”。此后,美国及西方国家一直试图推翻苏丹巴希尔政权未果,于2005年促使苏丹南北方通过《全面和平协议》(Comprehensive Peace Agreement, CPA),其直接后果是南苏丹于2011年7月得以独立成为世界上最新的国家。正是美国等西方国家的大力支持促成了南苏丹的独立,但这并不能从根本上消弭南北双方的矛盾和冲突。南苏丹获得独立后,先前政治诉求不同的各类武装组织并未停止活动,南北苏丹境内多次发生武装冲突和暴动。中国企业在整个苏丹地区拥有的资产在230亿美元以上,苏丹分裂的结果绝不是中国企业希望看到的。[33]

(二)中国企业对外投资中的非传统政治风险

中国企业对外投资的非传统政治风险主要指他国对中国在战略层面的不信任、对中国市场经济地位的怀疑、对中国“政企不分”状态的疑惑以及对中国企业海外拓展的真实意图的担忧等带来的政治风险。“中国威胁论”和“非市场经济”是一些国家在意识形态上常用来抨击中国的论调,也是中国企业在国际化的进程中面临政治风险的原因之一。基于对中国经济实力发展的担心和遏制,一些国家往往千方百计地阻挠和破坏中国企业的国际化进程。下面以中国企业在美国与冰岛的投资为例予以说明。

2012年,中国企业对美国投资增长率达到123.5%,美国成为继中国香港之后的中国第二大投资目的地。但中国在对美投资过程中遇到越来越多的“非传统”政治风险。中国大型企业投资美国失败的新闻屡屡见诸报端。例如,联想于2004年斥资12.5亿美元收购IBM公司的全部个人电脑业务。尽管最终成功,但并购过程中,美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment of the United States, CFIUS)以“可能危及到美国的国家安全”为由展开调查,给并购带来极大风险。又如,2005年,美国国会以“国家安全”为由阻挠中海油收购优尼科,最终迫使中海油以“不确定因素”为由撤出。再如,2008年华为公司联合美国股权投资基金贝恩资本(Bain Capital)并购美国3Com公司,却在美国外国投资委员会的安全审查关卡前铩羽而归。类似的案例还有很多,如2009年陕西西色国际投资有限公司收购位于内华达州的第一金矿公司(Firstgold Corp)失败,2010年唐山曹妃甸投资有限公司投资美国太阳能光伏和光纤材料制造企业(Emcore)失败,2011年三一重工在美国投资风力发电项目失败,等等。

中国企业在欧洲的投资也遭遇了类似问题,其典型案例是2011年中坤集团董事长黄怒波购买冰岛土地申请失败。该项投资旨在开发旅游项目,无论是单纯的购地还是后续的项目建设,都属于中国民企在冰岛的商业投资行为,且在项目启动之初得到冰岛有关部门甚至总统本人的大力支持。但进入2011年11月后,一次冰岛内阁会议将该项商业投资行为解读为政治行为,冰岛政府以中坤集团不具备冰岛政府特批其购地申请的所需条件为由正式拒绝了该项投资申请。事实上,作出这一决定的真正原因在于冰岛政府对于北极治理的政治关切。[34] 随着北极地区正日益成为国际争夺的热点以及中国成为北极理事会观察员,北极国家特别是美国与俄罗斯对中国参与北极事务保持高度警惕,中坤集团的投资行为引发各方担忧,英国媒体甚至认为这可能威胁整个欧洲的军事安全。[35] 欧洲各国的政治态度对冰岛具有很重要的影响。

综上所述,中国企业的对外直接投资正遭遇越来越多的传统与非传统政治风险,且非传统政治风险呈愈演愈烈之势。因此,在国际形势日趋复杂、发达国家与发展中国家相对地位悄然变化的背景下,研究中国企业在跨国并购过程中遭遇的传统与非传统政治风险及应对策略,并提出切实可行的建议,对壮大中国企业实力,提升中国的综合国力具有现实意义。

四、对策与建议

对中国企业而言,必须从战略高度认识加强海外政治风险管理的重要性。在中国已融入全球化的背景之下,海外政治风险管理能力是决定“走出去”战略能否成功的关键因素之一,相对于西方老牌跨国公司,中国企业在这方面的经验和能力还十分有限,必须从战略上高度重视海外政治风险管理能力的培养和相关经验的积累,应采取主动的管理策略。具体来说应考虑以下几个方面。

(一)逐步建立完善的境外投资保险制度

根据2010年《世界投资与政治风险》报告,政治风险被认为是影响外国直接投资流向的最重要因素。[36] 西方发达国家在二战后均陆续建立起完善的保险制度,为本国在海外的投资提供保障。中国相关保险的发展起步相当晚,开展这项业务的公司很少,而现有的针对企业海外投资保险的投保费也普遍偏高,中小企业的投保率很低。在1998年以前,中国人民保险公司只承保外商来华投资的政治风险,而不受理中国境外投资企业的政治风险保险业务。从1998年起,中国开始试办境外投资政治风险保险业务,由中国人民保险公司出口信用险部受国务院委托办理。2003年,中国出口信用保险公司推出境外投资保险新产品,承保部分境外投资政治风险。中国推出政治风险保险业务已有一段时间,对促进与保护中国境外投资也发挥了一定的作用,但由于尚未建立完善的境外投资保险制度,也没有对境外投资保险业务进行有效的推广,该业务在中国保险业务中所占比例还很小,专业承保公司资金实力也有限,导致中国境外投资保险覆盖面较为狭窄,对境外投资保护力度偏小。[37] 因此,中国应借鉴西方国家的经验,制定符合国情的政治风险保险制度,特别是为民营企业与中小企业提供海外保险的相关补贴与担保,降低他们在政治风险中的损失。

(二)建立政治风险评估与预警机制

为促进“走出去”战略的实施,政府需要为企业海外投资搭建评估与预警的信息平台。与美国等国权威的评估机构相比,中国有关部门的通报机制还十分落后,对政治风险的专注度也较低。在这种情况下,有关部门应该积极整合各方面的数据,建立一个相对权威与全面的风险评估数据库,减少企业为寻求第三方评估带来的支出,并促进海外投资的健康发展。例如,2008年冰岛爆发主权债务危机之后,政局一度陷入动荡,但中国国内并没有专门针对企业在海外敏感地区投资而建立的评估预警机制,这对中国企业对冰岛的投资是不利的。

(三)遵守东道国法律法规,寻求法律保障

跨国企业在对外投资的过程中首先应该认真遵守东道国的法律法规,并尊重当地的文化宗教习俗,使自己的投资或经营符合当地的用工或环境等方面的标准。因此,在面对政治风险时,中国企业也要学会利用东道国的法律来保障自身的利益。例如,德国法律对属于可同时用于军事和民事领域的两用物项的知识产权出口到海外有严格限制。就资产使用和转移而言,欧洲各国法律也有很多限制,如企业的盈利不能转出东道国,进入母公司账户。而一旦亏损,母公司就必须再投入,不能置之不理。又如,欧洲的社会保障措施非常完善,并购后企业人员的调整和遣散员工,均需支付大笔补偿,有时并购所需费用的1/3都必须用于员工安置。中国企业应注意前期对拟并购企业的公司背景、当地法律法规以及劳动保障条款等状况进行调查,并设法规避可能存在的风险,特别要依靠有经验的专业财务顾问公司和律师团队来完成这些工作。在寻求法律保障方面还有一点很重要,即在国外经营企业一定要聘请专业法律顾问。公司运营在运营过程中难免遭遇法律纠纷,专业法律顾问能帮助公司迅速做出回应。特别是当语言和法律都有一定障碍时,更要通过专业律师来维护企业权益。[38]

(四)对外投资企业要培养良好的企业形象

企业的良好形象有利于降低企业在东道国所面临的政治风险。好的企业形象可通过捐助慈善事业、建立奖学金、雇用残疾人员和注重社会事业等方式加以发展。例如,IBM公司通过在许多东道国建立培训中心和设立奖学金,成功建立了倡导教育的良好形象。此外,考虑到中国大多数企业对外投资规模小、抗风险能力弱,这些企业可以通过各种联盟形式增强其抗风险能力。[39]

(五)加强国家软实力建设,改善国家形象

中国企业海外遭遇的政治风险的重要原因有两个方面,一是东道国对中国社会制度、中国社会文化的不了解,二是美国等西方国家在国际上故意诋毁和丑化中国的形象以达到遏制中国的目的。因此,需要大力改善中国的国际形象,加强国家的软实力建设。加强国家软实力建设除了需要从培育国家形象精神内涵、提高公民国家形象意识、拓宽国家形象传播渠道和打造自主品牌等方面努力外,还需要注重国家与公民关系的改善和国家政治经济体制的改革。一个国家的国际形象与该国政府与国民的关系密切相关,保护本国公民的权益、改善政府与民众的关系是国家形象建设的重要内容。近年来,中国政府在汶川和玉树地震中的积极表现、利比亚危机中的人员撤退以及积极介入船员在泰国被劫杀的调查都极大地改善了中国政府的国际形象。[40]

(六)转变增长模式,提升企业核心竞争力

除上述几个方面以外,还应关注中国经济转型以及企业发展过程中的内生因素,从根本上转变增长模式,才能更好地化解企业“走出去”时的阻碍。根据美国学者的观点,国家的竞争力源于有创新力的企业,这种企业需要具有竞争对手难以模仿的能力,同时重视内外部发展环境的匹配与变化趋势。[41] 但中国的现实情况却是,当企业遇到贸易摩擦、海外投资瓶颈和国际谈判障碍时,中国政府代替企业冲在了前面,如中国轮胎遭遇美国“特保案”、中国采购铁矿石谈判等案例数不胜数,都使东道国尤其是发达国家可借此抨击中国的“非市场经济模式”,从而在国际贸易与跨国投资的各个环节设置壁垒和惩罚性措施。因此,确立企业的市场主体地位,避免让行政过多干预企业自主经营,是推动中国经济发展模式与资源配置方式转型的重要举措,也是赢得东道国信任、减少海外经营政治风险、逐步消除他国疑虑的有效途径。

文献来源:《国际展望》

注释:

[1] UNCTAD, World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, United Nations, New York and Geneva, 2013, “Overview,” pp. xiv.[2] 张贵洪、蒋晓燕,《跨国公司面对的政治风险》,载《国际观察》2002年第3期,第31页。

[3] 王巍:《国家风险——开放时代的不测风云》,辽宁人民出版社1988年版,第100页。

[4] 吴玉春、王静、刘自学:《采掘业跨国经营的政治风险管理》,载《经营与管理》2012年第11期,第80页。

[5] Franklin R. Root, “U.S. Business Abroad and Political Risks,” MSU Business Topics, Winter 1968, pp. 73-80.

[6] Stefan H. Robock, “Political Risk Identification and Assessment,” Columbia Journal of World Business, Vol. 6, No.4, July-August 1971, p. 7.

[7] Stephen J. Kobrin, “When Does Political Instability Result in Increased Investment Risk?” Columbia Journal of World Business, Vol. 13, No. 2, Fall 1978, pp. 113-122.

[8] Simon Jeffrey, “Political Risk Assessment: Past Trends and Future Prospects,” Columbia Journal of World Business, Vol. 17, No. 2, Fall 1982, pp. 62-71.

[9] Mark Fitzpatrick, “The Definition and Assessment of Political Risk in International Business: A Review of the Literature,” Academy of Management Review, Vol. 8, No. 2, 1983, pp. 249-254.

[10] Simon, “Political Risk Assessment,” pp. 62-71.

[11] C. R. Kennedy, Jr., “Political Risk Management: A Portfolio Planning Model,” Business Horizons, Vol. 31, No. 6, 1988, pp. 27-33.

[12] Wenlee Ting, “Multinational Risk Assessment and Management: Strategies for Investment and Marketing Decisions,” The International Executive, Vol. 20, No. 2, 1988, pp. 31-33.

[13] R. Lensink, “Capital Flight and Political Risk,” Journal of international Money and Finance, Vol. 19, No. 1, 1999, pp. 73-92.

[14] 钞鹏:《对外投资的政治风险研究综述》,载《经济问题探索》2012年第11期,第167页。

[15] 张贵洪、蒋晓燕:《跨国公司面对的政治风险》,第32页。

[16] C. H. Brink, Measuring Political Risk: Risks To Foreign Investment, Burlington: Ashgate Publishing, Ltd., 2004, p. 3.

[17] Michael Hough, Anton Du Plessis, George P. H. Kruys, Threat and Risk Analysis in the Context of Strategic Forecasts, Pretoria: University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 2008, p. 6.

[18] Brink, Measuring Political Risk, p. 27.

[19] 王衍:《中铝投资盟国矿产落败内幕》,载《凤凰周刊》2012年第29期,第54页。

[20] Hough, Plessis, Kruys, Threat and Risk Analysis in the Context of Strategic Forecasts.

[21] F. R. Root, Analyzing Political Risk in International Business: Multinational Enterprise in Transition: Selected Reading and Essays, Detroit: Darwin Press, 1972.

[22] H. L. Lax, Political Risk in International Oil and Gas Industry, New York: Greenwood Press, 1983.

[23] T. Hallmark and K. Whited, “The IHS Energy Group’s Political Risk Rating and Ranking Index,” in Llewellyn D. Howell ed., The Handbook of Country and Political Risk Analysis, New York: The PRS Group, 2001.

[24] 参见马丁·雅克:《当中国统治世界》,张莉、刘曲译,中信出版社2010年版。

[25] A. Berlin, “Managing Political Risk in the Oil and Gas Industries,” Oil, Gas & Energy Law (OGEL), Vol. 1, No. 2, 2003.

[26] Lax, Political Risk in International Oil and Gas Industry, p. 120.

[27] 张永宏:《非洲发展视域中的本土知识》,社会科学出版社2010年版,第79页。

[28] 《2011福布斯中国海外直接投资国家(地区)风险排行榜》,福布斯中文网,2011年12月31日,http://www.forbeschina.com/list/1670。

[29] 吴盈盈:《论海外投资面临的政治风险及规避建议》,载《法制博览》2012年第5期,第224页。

[30] 卢光盛等:《缅甸政治经济转型背景下的中国对缅投资》,载《南亚研究》2013年第3期,第48-60页。

[31] 刘林智:《北非地区动荡化与中国海外利益维护》,载《现代国际关系》2012年第5期,第39页。

[32] 刘曙光、郭宏宇:《对非投资的政治风险:新动向与应对建议》,载《跨国经营》2012年第6期,第39页。

[33] 李昕:《原苏丹分裂对中国石油利益的影响》,载《现代国际关系》2012年第10期,第73页。

[34] 康文中:《大国博弈下的北极治理与中国权益》,中共中央党校博士学位论文,2012年,第4页。

[35] 王占峰:《黄怒波惹怒谁了》,载《企业家观察》2011年第10期,第60页。

[36] MIGA, World Investment and Political Risk 2010, New York: World Bank Group, 2011.

[37] 聂名华、颜晓晖:《中国对东盟直接投资的政治风险及其法律防范》,载《当代亚太》2007年第1期,第39页。

[38] 《中国对外投资合作发展报告(2011-2012)》,中华人民共和国商务部,2012年,第71页。

[39] 曹旭平、黄灿、沈杰:《中国对外投资风险防范研究》,载《工业技术经济》2010年第5期,第139页。

[40] 崔永杰:《中国海外投资的政治风险分析》,载《河北经贸大学学报》2011年第4期,第12页。

[41] C.K. Prhalad and G. Hamel, “The Core Competences of the Firm,” Harvard Business Review, Vol. 66, 1990, pp.79-91.