- 新开发银行的发展创新

- 对当前中东局势演变的若干思考

- 塑造身份认同与巩固战略基础--中国与发展中国家关系的演进

- 坦桑尼亚中资企业履行企业社会责任评估

- 中非合作的政策空间变化与应对战略

- 中国在非洲的负责任行为研究

- 论当前国际体系中的权力扩散与转移 及其对国际格局的影响

- 迎接亚洲经济的新世纪

- 中非合作论坛十五年:成就、挑战与展望

- “一带一路”背景下中非海上互通的安全风险与防控

- “中澳对话:G20与地区倡议”国际学术研讨会综述

- 中国领导人12年来首访埃及 经济合作人文交流再添活力

- 习主席访问埃及的三重意义

- 2015后的中非关系将步入新的时代

- 印度可以为金砖国家合作做出新贡献

- 起点•亮点•重点——中非合作进入新阶段

- 三个“非常”好的中津关系

- 习总称南非“同志加兄弟”有何玄机?

- 南非的“金砖”身份不可代替

- 南非的“金砖”身份不可代替

- 《地方参与中非合作研究》

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 欧盟社会政策研究

- 《北极合作的北欧路径》

- 《网络空间治理与多利益攸关方理论》

- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》

- 《日本政府的经济政策研究》

- 《低碳创新和美国经济霸权2.0》

- 《从东盟到东盟共同体:东盟决策的模式与实践》

- 《中欧关系新管窥》

- 上海与发达经济体探索更高层次、更高水平发展合作新格局

- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示

- 共担大国责任 引领全球零碳:中美气候合作新议程

- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- 提振经济:中国力争打赢另一场抗“疫”保卫战

本文分为三个部分。第一部分分析官方发展援助本身的概念及国际社会围绕官方发展援助产生的相关争议;第二部分从四个方面探讨2030年议程对传统官方发展援助的挑战,强调官方发展援助变革的必要性;第三部分重点分析为应对2030年议程的挑战,DAC和联合国框架所推动的官方发展援助变革。作为世界上最大的发展中国家和新兴援助大国,中国应当密切关注官方发展援助变革的相关趋势与动向,审慎地引导新兴援助国合力应对官方发展援助的变革,从而有力提升发展中国家在国际发展领域的主动性和引导作用。

一、官方发展援助的界定及相关争议

官方发展援助是一个重要概念,它在某种意义上确保了国际社会理解发展援助的一致性,是评估官方资金流向发展中国家的重要标准。[3] 但是,国际社会对官方发展援助概念的适当性和可靠性存在争议,这种争议在面临2030年议程这一重要机遇时将进一步加强。

(一)官方发展援助的界定

二战后,为实现欧洲经济复兴,美国提出“马歇尔计划”以援助欧洲国家重建,并提出“第四点计划”作为“马歇尔计划”的补充,对亚非拉不发达国家实行经济技术援助,这标志着国际发展援助的兴起。此后,国际发展援助逐渐制度化和规范化。官方发展援助是战后发达国家对外援助的重要组成部分。1969年DAC在其《关于援助财政条件和方式的建议》中界定了官方发展援助的概念,将其定义为官方机构为促进发展中国家的经济发展和福利改善,向发展中国家和多边机构提供的无偿援助或赠与成分不少于25%的贷款。1972年,DAC进一步明确了官方发展援助的概念和具体标准,规定各成员国援助年度计划的平均赠与成分应达到84%。[4] 此后,这一概念虽然在具体的涵盖范围上进行过小的调整和修订,但其根本特征和核心内容没有发生过变化。[5]

官方发展援助包括三个特征:第一,由官方机构提供;第二,以推进发展中国家的经济发展和社会福利为主要目标;第三,主要是无偿赠与,除此之外,每笔贷款的条件必须是优惠性的,贷款中的赠与成分至少占25%。官方发展援助的这三个特征界定了其内涵和外延。第一个特征将其明确与其他推进发展中国家发展的资金如私人资金等区分开来。第二个特征强调了官方发展援助直接的经济发展目标,从而明确将军事援助、反恐活动以及其他间接推进发展的援助,如与商品贸易相关的各类价格支持措施和贸易补贴等,排除在官方发展援助范畴之外。第三个特征明确了官方发展援助的财政条件,强调无偿赠与外,贷款必须是优惠性的,其中的赠与成分不少于25%。这就将官方发展援助与其他用于发展目的但赠与成分不足25%的官方资金形式相区分,如出口信贷等。

官方发展援助概念确立后,与之相关的联合国目标也逐渐制度化和规范化。1970年,联合国大会通过《联合国第二个发展十年的国际发展战略》,提出在联合国第二个发展十年,即1971—1980年中,发达国家每年对发展中国家的发展援助额占其国民生产总值的比重应达到0.7%。[6] 随后,这一目标在《联合国第三个发展十年的国际发展战略》、《里约环境与发展宣言》和联合国《千年宣言》等文件中被多次重申。同时,1981年联合国第一次最不发达国家问题会议通过了发达国家对最不发达国家的官方发展援助应占其国民生产总值0.15%的指标,1990年联合国第二次最不发达国家问题会议将这一目标明确在发达国家国民生产总值的0.15%—0.20%,2001年第三次联合国最不发达国家会议通过《2001—2010十年期支援最不发达国家行动纲领》进一步确认发达国家国内总产值的0.15%—0.20%给予最不发达国家的目标。随后2002年《蒙特雷共识》、2008年《多哈宣言》等文件多次确认了这些目标。目前,这些目标在全球发展领域已被广泛认同。

(二)围绕官方发展援助的相关争议

官方发展援助定义形成后,成为国际社会评估官方资金流向发展中国家和衡量援助国贡献的重要标准。但是这一定义存在局限性,国际社会围绕官方发展援助的概念范畴和贷款“优惠度”标准等存在争议。[7]

第一,概念范畴的“过于宽泛”或“过于狭隘”。官方发展援助定义自形成之后,其根本要素没有发生过变化,但随着时间推移,更多项目和内容被包含进来。这些内容包括债务减免、难民成本、紧急援助、管理成本、技术合作、访学和留学生成本等。2011年这些项目的花费占到官方发展援助总额的5%,共计70亿美元。部分学者认为,很难判定这些新增内容的发展动机,认为将其纳入构成了对官方发展援助的普遍认同的挑战。[8]

还有部分学者认为,官方发展援助的概念过于狭隘,忽视了其他推进发展的官方努力。他们指出,国家作出的其他努力,如担保、股票等都没有被包括在内,而这些手段为发展中国家的基础设施建设和经济增长筹集了重要的投资,并降低了风险。同时,他们还认为官方发展援助可能是形成一个具有创新意义、能动员大量私人投资的金融机制的障碍。[9]

还有部分学者认为,官方发展援助概念忽视了新议题领域的筹资。他们指出,应对全球挑战已成为发展议程的一个愈加重要的部分,如传染病、生态保护、气候变化、和平与安全等;应对上述挑战将要求更为全面的发展筹资。但官方发展援助没有完全将应对这些挑战的发展筹资纳入其中,也没有明确这些并非专门关注发展中国家的努力能否算作官方发展援助。[10]

第二,贷款“优惠度”的衡量标准不再适应变化的资本市场形势。官方发展援助概念中的贷款“优惠度”标准也备受争议。尽管官方发展援助概念已为“优惠度”给出定量标准,设定了统一的优惠门槛,即援助国向发展中国家提供的资金必须具有25%以上的赠与成分,而计算赠与成分主要按10%的贴现率折算。但很多学者指出,当前形势已完全不同于官方发展援助概念提出时的资本市场形势。而且,在2008年金融危机后世界处于低利率环境下,一些完全基于市场利率的贷款按10%的贴现率折算后仍能达到赠款比例25%的官方发展援助的优惠门槛。[11] 前DAC主席理查德·曼宁(Richard Manning)就曾批评说,这种贷款在本质上没有任何优惠性。[12] 因此,到底如何衡量资金的“优惠度”成为学者们广泛讨论的焦点。

第三,官方发展援助距离实现目标相差甚远。就官方发展援助的比重而言,发达国家将其国民生产总值的0.7%援助发展中国家,将国民生产总值的0.15%—0.20%援助最不发达国家,已成为联合国目标和国际发展领域的共识。尽管如此,官方发展援助事实上从未达到过这一标准,而且离实现这一目标相差甚远。这也是官方发展援助被诟病的一个主要原因。2013年,官方发展援助达到创纪录水平,但仅占发达国家国民总收入的0.3%,只有5个国家达到0.7%的标准;分配给最不发达国家的官方发展援助平均仅占国民总收入的0.09%,只有8个国家达到标准。[13]

(三)官方发展援助在2030年议程中的重要意义

尽管官方发展援助定义备受争议,但它作为国际发展援助的重要组成部分,对联合国千年发展目标的实现以及2030年议程的落实具有重要意义。

在过去30年中,官方发展援助占到国际发展援助总量的80%左右,对国际发展作出了巨大贡献,为诸多发展中国家提供了重要的资金支持和必要的金融、技术合作。同时,这一概念及其相关的联合国目标可以说是当前国际发展援助机制的一大支柱,它塑造了什么是援助的理念,也是衡量西方传统援助国支持发展中国家实现发展目标贡献的全球标准。[14] 对2030年议程而言,官方发展援助仍将是主要的发展资金来源。《可持续发展融资专家委员会报告》指出,在资助可持续发展方面,国际公共融资发挥着核心作用。类似于国内公共融资,国际公共融资有三个功能:消除贫穷和发展,为提供区域和全球公共产品融资,在更广泛的有利环境中维护全球宏观经济的稳定。国际公共融资应补充和推动国家在这些领域的努力,仍是实现可持续发展不可或缺的要素。在需求最大和筹资能力最弱的地方,特别是对资源有限的最贫困和最脆弱国家而言,官方发展援助仍显得尤为重要,它也能比其他资金更有针对性地帮助确保普遍获得公共服务。[15]

二、2030年议程对官方发展援助的变革压力

官方发展援助从来就不是一个完美的概念,它一直备受指责,但随着国际发展重心向2030年议程转换,官方发展援助受到了更大的挑战,其变革具有了紧迫性。2030年议程建立在千年发展目标的基础上,但在理念构建、形成方式、内容范围、适用对象和实施手段等诸多方面超越了前者。[16] 它涵盖了比前者更多的议题,囊括了消除贫困与饥饿、粮食安全、健康生活方式、教育、性别平等、水与环境卫生、能源、就业等诸多议题,具体体现为17项目标和169项具体目标,是一个比千年发展目标更复杂和更有抱负的普遍性议程,这一议程中泛化和深化的目标实施必然将涉及资金筹集等具体问题,将对官方发展援助提出新要求。

第一,随着2030年议程的目标范围扩大,官方发展援助与所需资金之间的差距随之增大,对官方发展援助的数量、规模提出了新的要求。[17]

2030年议程涵盖议题广泛,必将导致巨大的资金需求,具体包括:与消除贫困和饥饿、改善保健和教育、提供负担得起的能源和促进性别平等有关的基本需求;国家可持续发展投资的融资需求,如基础设施、农村发展、适应和应对气候变化的能力发展和能源所需投资;全球公共产品,包括保护全球环境、对抗气候变化及其影响以及其他领域。当然,对这些需求加以量化既复杂也不准确,但毋庸置疑的是,所需资金的量将会非常庞大。可持续发展融资政府间专家委员会就肯定了这一点,并估计用于消除所有国家极端贫困的全球安全网的费用大致为每年660亿美元,每年对水、农业、电信、电力、交通、建筑、工业和林业部门等基础设施的投资需求估计为5万亿至7万亿美元之间。[18]

官方发展援助是2030年议程落实过程中国际公共资金的重要组成部分,尤其对那些资源和能力有限的极端贫困国家而言,官方发展援助是发展资金的主要来源。面对2030年议程庞大的目标体系和巨额的资金需求,官方发展援助将面临更大的需求压力。

第二,2030年议程带来三种范式变迁,这将对官方发展援助的分配提出新挑战。

2030年议程带来了三个重大的范式变迁:首先,它推动发展目标从将极端贫困减半转为到2030年结束一切形式的极端贫困;其次,它推动从援助引导的议程转向利用和动员所有资源的议程,新议程将包括金融和非金融手段,包括来自国内和国际层次上的公共部门和私有部门等各类行为体;最后,它还在很大程度上从区分“可持续性”和“发展”议程,转为普遍适用于所有国家的发展议程。相对于其他资金来源而言,官方发展援助对实现“结束贫困”和“不落下任何一个人”等目标拥有比较优势。而考虑到全球贫困的范围、深度和复杂性,结束各种形式的贫困将要求利用所有的资源。但在发展筹资更加多元化的环境下,官方发展援助仍是能够有效减贫的唯一的国际公共资源。[19] 因此,推动最优惠资源提供给需求更大、调动其他资源能力更低下的国家,扭转给予最不发达国家的官方发展援助所占份额下降的趋势,是2030年议程对官方发展援助的必然要求。

第三,2030年议程是一个以可持续发展为核心的议程,它将要求支持各个层面发展资金的协同增效,从而对官方发展援助的有效使用及与其他资金的协调提出更高要求。

2030年议程涵盖了可持续发展的各个重点领域,抛弃了传统增长模式片面追求经济增长的理念,强调包容性增长及社会、环境和经济三个层面的协调发展。但目前的融资和投资模式均无法实现可持续发展;尤其是与可持续发展相关的投资预期收益往往不那么有吸引力。[20] 因此,重新调整投资模式,更好地协调公共和私人投资,尤其是加强官方发展援助与其他资金的协调,以最大限度地提高其对发展的影响,是实现雄心勃勃的2030年议程所不可或缺的。[21]

第四,2030年议程面对的复杂国际发展筹资形势也对官方发展援助提出了新挑战。

首先,国际发展筹资体系中筹资来源的多元化降低了官方发展援助与国际发展合作的相关性。长期以来,以美国为首的西方发达国家是国际发展合作的主体,是国际双边发展援助和多边援助的主要资金供给国,其援助额占国际发展援助的绝大多数,主导着全球发展合作体系和制度框架。但进入21世纪以来,DAC之外的官方发展援助提供者逐渐增加,如中国、印度、巴西、欧盟新成员国、沙特、土耳其等。2008年全球金融危机后,这些国家在国际发展领域的影响力进一步增强。据统计,DAC成员国提供的官方援助在国际发展援助中仍占主导地位,但所占份额却逐年下降,从20世纪90年代末的88.61%下降到2008年的78.57%,下降了10个百分点。而非DAC的发展伙伴特别是新兴援助国所提供的发展援助比重则有明显上升。[22] 据统计,非传统援助国的援助额在2009年为170亿美元,在三年时间内翻了两番,占全球援助量的10%。尽管数字并不令人吃惊,但它们已从事实上打破了传统援助国的垄断,引起了关注。[23] 南南合作在全部发展合作中的份额从2006年的6.7%增至2011年的10%,增加了近50%;2011年总额约在161亿至190亿美元之间,比全球公共资金流高出10%。[24]

除增加的新兴援助国提供的官方发展援助外,一些国际私营部门和非政府组织提供的私人资金也开始成为重要的发展筹资来源。过去十年中,流向发展中国家的国际私人资本出现强劲上升趋势,从2005年的1 557亿美元上升至2013年的3 277亿美元,净额增长了1.1倍。流向发展中国家和转型期经济体的外国直接投资也从2005年的3 730亿美元,增长至2014年的

7 500亿美元,超过流入发达经济体的外国直接投资。[25] 来自个人和住户的私人跨界转账也大幅增长。据估计,2013年的全球侨汇金额高达4 040亿美元,比1990年增长10倍多。此外,个人、基金会和其他组织2013年对发展中国家的慈善资助约为600亿美元,大多来自发达国家的私人捐助者。[26]

因此,在当前复杂的国际发展筹资形势下,一方面,传统援助国提供的官方发展援助资金在国际发展筹资中的整体比例显著下降;另一方面,非传统援助国和私人资金等在国际发展筹资体系中的比例明显上升。因此,官方发展援助的相对重要性随着国外资金流入发展中国家的比例上升而下降,官方发展援助与国际发展合作的相关性正在下降。[27]

其次,国际发展筹资体系中创新性筹资手段更加显著,使官方发展援助定义备受指责。2002年蒙特雷国际发展筹资问题会议提出要寻找创新筹资渠道后,国际社会都在积极开发创新资源和额外筹资机制,并取得重要进展。目前,出现了包括机票统一税、绿色债券、疫苗债券、三角贷款、货币交易税和碳交易税等一系列新筹资机制。这些筹资机制的筹资能力虽然并未达到预想目标,从2000年到2008年融资金额为570亿美元,但作为对官方发展援助的补充,其对发展援助所起的作用越来越大,开辟了新的资金来源。[28]

这些创新手段对传统官方发展援助概念提出挑战:第一,不是所有的创新性政策工具都与官方发展援助概念相容;第二,不是所有的涉发展目标都与官方发展援助概念相容;第三,新兴援助者提供的资金并不符合官方发展援助定义甚至与后者没有关联。[29] 这都增加了变革官方发展援助的必要性。

三、2030年议程框架下官方发展援助的变革方向

为适应2030年议程,DAC正在积极推动官方发展援助的变革,并就现代化官方发展援助概念的统计标准和构建一个新的衡量工具达成了共识。联合国2030年议程的相关进程也密切关注DAC变革官方发展援助的动向,并试图将该努力纳入联合国框架。

(一)现代化官方发展援助与构建新的衡量工具:DAC变革官方发展援助的努力

作为官方发展援助的权威统计机构,DAC自2012年就开始调整官方发展援助以使其适应2030年议程(当时仍被称作“联合国2015年后发展议程”,简称“2015年后议程”)。2012年12月4—5日,DAC在伦敦召开高级别会议,讨论如何现代化官方发展援助概念以适应2015年后议程。会议最终同意保留官方发展援助这一概念,但各成员国一致强调要对其优惠贷款的统计标准加以改革,使其尽量更为公平地反映援助国的贡献和受援国的利益。两年中经过多次讨论和反复协商,2014年12月15—16日,DAC在巴黎召开高级别会议,就如何现代化官方发展援助与发展筹资的一些重大问题达成共识,为构建2015年后议程铺平了道路。[30]

第一,DAC成员国就现代化官方发展援助中贷款的计算和优惠度的统计方式达成一致。一是调整了优惠贷款的统计方法,将过去的面值计算转变为赠款含量,即贷款不再按面值而仅以其面值中包含的赠款含量计入官方发展援助。例如,一笔1亿美元的赠款,赠与成分为45%,那么只有4 500万美元被计入官方发展援助,并且是统计在无偿援助项目下。[31]

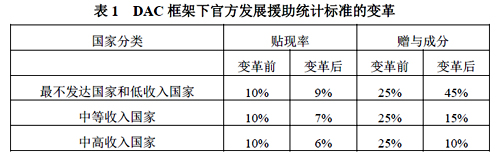

二是改革了优惠贷款的贴现率。官方发展援助概念中的统计方式原来是将官方发展援助的折现率统一规定为10%。新的统计方法是以国际货币基金组织和世界银行确定的5%贴现率为基数,然后根据受援国不同的收入水平来确定不同的贴现率。其中最不发达国家和其他低收入国家调整因素为4%(即贴现率为9%),中低等收入国家调整因素为2%(贴现率为7%),高中等收入国家调整因素为1%(贴现率为6%)(表1)。这样,同样条件的贷款发放给低收入国家比发放给中等收入国家可折算出更多的赠款含量。这主要是因为DAC成员国认为向最不发达国家和低收入国家提供贷款的风险要高于更高收入的国家。这种新方法将更能反映援助国的贡献。[32]

资料来源:毛小菁:《DAC发展援助改革最新动向及对我国影响》。

三是调整了官方发展援助赠与成分的优惠门槛。会议最终规定向最不发达国家和低收入国家提供贷款中,赠与成分需达到45%以上,才能被视作官方发展援助,而向中低收入国家的贷款赠与成分需达到15%以上,向中高收入国家仅需达到10%以上(表1)。这种降低对高中等收入国家的优惠门槛旨在确保向最不发达国家和低收入国家提供条件更优惠的贷款。

第二,DAC就官方发展援助的分配目标达成一致。DAC各成员国都同意采取行动改变当前官方发展援助流向最不发达国家的下降趋势,向最需要援助的国家提供更多的援助,并努力实现对最不发达国家援助比重占国民总收入(GNI)的0.15%—0.20%的联合国目标。为实现这些目标,DAC决定采取同行评估和年度高级别会议的方式来监督各国的表现。[33]

第三,DAC同意构建一个新的衡量工具即官方可持续发展支助总量(Total Official Support for Sustainable Development, TOSSD)[34],以推进整个官方支持的、流向发展中国家的资金的可测量性和透明度。TOSSD是指向发展中国家和多边机构提供的支持可持续发展的各种优惠性和非优惠性官方支持的资助总和,包括无偿援助、贷款、股权、担保、夹层融资等。这一新概念并不是代替官方发展援助,而是补充官方发展援助,它将有利于更全面、准确地反映援助国对受援国的发展援助支持。[35]

(二)联合国框架内官方发展援助变革的取向

联合国框架下推进的2030年议程强调了官方发展援助的重要意义,并就官方发展援助的改革提出了以下几个要求。

第一,强调DAC框架下现代化官方发展援助辩论的透明度和公开性。联合国秘书长在2014年第69届联大关于“国际发展合作的趋势与进展”报告中,指出OCED讨论更新官方发展援助衡量方法的中心是确立对“优惠度”的明确量化标准,强调这既可能是重新界定官方发展援助的一个机会,也有可能会成为援助国淡化承诺的一个契机。[36] 因此,秘书长关于2015年后议程的综合报告和第三次国际发展筹资问题会议形成的《亚的斯亚贝巴行动议程》等文件都明确指出,应当在公开和透明的论坛上考虑为促使官方发展援助和发展金融措施现代化而作出的任何努力,强调要尽可能让援助国以及受援国和其他相关利益攸关方广泛参与,[37] 强调任何此种措施都不能削弱已经作出的承诺。[38]

第二,主张改变当前官方发展援助流向最不发达国家的数额逐年下降的趋势,强调官方发展援助应集中在需求最大和筹资能力最弱的地区。在每年人均政府开支不到500美元(按购买力平价计算)的大多数国家,官方发展援助平均占其国际资源流量的2/3以上,约占政府收入的1/3。目前,约40%的官方发展援助投向最不发达国家。[39] 但近年来,针对最不发达国家特别是撒哈拉以南非洲的官方发展援助有所减少,这种趋势很有可能会持续。在这一背景下,《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》、联合国秘书长2015年后议程高级别名人小组报告《新型伙伴关系:通过可持续发展消除贫困并推动经济转型》、秘书长关于2015年议程的综合报告等文件都反复强调成员国必须认识到最不发达国家和其他脆弱国家存在的巨大融资差距,要确保向最不发达国家提供的官方发展援助比例不会下降,而会继续增加,更有针对性,更有效率,更透明;并且应有适当比率的官方发展援助侧重于消除极端贫穷以及减少一切形式贫困和满足其他基本社会需求。[40]

第三,注意到官方发展援助面临新议题领域发展筹资的问题,试图否定官方发展援助应当拓展并覆盖这些领域。在其2014年的报告《国际发展合作的趋势与进展》中,联合国秘书长指出,官方发展援助正被越来越多地用于资助区域和全球公共产品,包括对传染病控制、犯罪控制和环境可持续性进行研究。虽然用于全球公共产品的国际公共资金往往会给受援国带来很大的发展益处,但这笔资金在概念上是不同的。用于全球公共产品的资金流动必须单独列报,这些资金应当是现有官方发展援助承诺以外的资金。[41]

总的来说,DAC内部变革官方发展援助的相关建议与措施主要是通过DAC成员国之间的政治谈判和妥协达成。其达成的关于贷款优惠度的复杂衡量标准,也在一定程度上反映了DAC内部比较严重的分歧。但是,这些措施某种程度上兼顾了援助国的贡献与受援国的利益,将使发展中国家能以更好的条件获取更优惠的官方发展援助,也有助于引导官方发展援助流入最需要的国家。它将为2030年议程下官方发展援助的变革提供方向,并且已开始在2030年议程框架内进行讨论。而联合国框架内的官方发展援助变革则强调,官方发展援助应集中在需求最大和筹资能力最弱地区,并区别于应对全球性挑战的资金,更能体现受援国的利益和需求。

结 束 语

2015年9月,联合国发展峰会设定了国际社会未来15年的发展合作议程,也为评估官方发展援助的战略意义、使其适应新的全球发展筹资形势提供了机遇。[42] 官方发展援助仍将是国际发展合作的主要资金来源。但是,需要重新考虑如何利用官方发展援助来满足新旧需求,并使之适应一个统一和普遍的发展议程。[43] 目前,DAC和联合国都在积极推进官方发展援助的变革,并就官方发展援助的分配方向和现代化官方发展援助的统计标准达成了部分共识,只是两者重点不同:发展援助委员会突出资金的可测量性和透明度,强调构建一个新的衡量所有与可持续发展相关的官方支助总额的工具;而联合国突出官方发展援助的分配方向,强调官方发展援助应集中在需求最多和筹资能力最弱地区,并与应对全球性挑战的发展资金相区分。

但总体上看,官方发展援助的变革仍主要由发达国家主导,难以摆脱传统的强调援助国贡献的视角。对此,发展中国家有两方面担忧:一方面,它们担心官方发展援助的任何变革会削弱发达国家已作出的相关承诺;另一方面,它们担心发达国家将气候融资等新议题的筹资纳入官方发展援助承诺,这不仅会导致实际援助进一步减少,还会为其提供机会,以气候筹资为名实现国民生产总值0.7%的承诺目标。

中国作为世界上最大的发展中国家和新兴援助大国,已经成为国际发展合作领域的重要力量。中国一贯强调官方发展援助是发展筹资不可替代的来源,呼吁主要援助国切实履行相应承诺,并在援助份额分配上给予最不发达国家和内陆发展中国家应有的重视。[44] 但是,中国在南南合作框架下提供的发展援助与DAC界定的官方发展援助存在话语错位:从具体的统计内容来看,中国的债务减免、奖学金等均未列入其官方发展援助的范畴,但中国的对外援助预算中计入的军事援助、为援助合资企业和合作项目所提供的贷款等都不是DAC界定的官方发展援助的内容;从优惠度的统计标准来看,中国的优惠贷款援助只计算其对中国进出口银行的利息补贴,而不像DAC国家那样计算优惠贷款的全额。[45]

因此,中国应当积极利用当前官方发展援助变革的机遇,改变这种话语错位的局面,进一步加强中国在国际发展领域的话语权。一方面,中国应当密切关注官方发展援助变革的动向,积极主动地参与到DAC和联合国框架内的官方发展援助变革的进程中,实现与官方发展援助变革技术上的融合,改变话语错位的局面;但另一方面,中国仍然要在战略思维上坚持以南北合作为主,强调在南南合作框架下推动包括官方发展援助在内的国际发展筹资体系的改革,积极推进三方合作作为官方发展援助变革实践中技术融合渠道的重要作用。

[修回日期:2016-01-24]

文献来源:《国际展望》

注释:

[1] Voituriez Tancrède, Giordano Thierry, Bakkour Noura, and Boussichas Matthieu, “Financing the Post-2015 Sustainable Development Agenda,” in Rajendra K. Pachauri, et. al., eds., Building the Future We Want, New Dhli: TERI, 2015, p. 180.

[2] Jo Robinson, “Redefining ODA: An Opportunity for More Comprehensive Development,” International Alert, October 2, 2014, http://internationalalert.org/blog/redefining-oda.

[3] Ibid.

[4] 薛宏:《官方发展援助的定义和基本概念》,载《国际经济合作》1992年第2期,第37页。

[5] 毛小菁、姚帅:《发展融资:国际发展援助领域的重大变革》,载《国际经济合作》2014年第5期,第47页。

[6] 联合国文件:《第二个联合国发展十年国际发展战略》,A/RES/2626(XXV),1970年,第128页。以下联合国文件都可通过在联合国文件中心(http://www.un.org/zh/documents/)输入文件编号搜索获取,故不再特别注明。

[7] William Hynes and Simon Scott, “The Evolution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and A Way Forward,” OECD Development Co-operation Working Papers, No. 12 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2013), http://dx.doi.org/10.1787/5k3v1dv3f024-en, p. 1.

[8] William Hynes, “ODA Reform: Change for the Sake of Change?” ECDPM Talking Points Blog, February 7, 2014, http://ecdpm.org/talking-points/oda-reform-change-sake-change/.

[9] Jon Lomoy, “Yes, It is Time to Revisit the Concept of Official Development Assistance,” OECD Insights, May 4, 2013, http://oecdinsights.org/2013/05/04/yes-it-is-time-to-revisit-the- concept-of-official-development-assistance/.

[10] OECD External Financing for Development, Expert Reference Group Meeting, October 3-4, 2013, “Session 3- Revisiting the ODA Concept”, http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable- development/ERG Session 1 paper VER 2013 10 02.pdf , p. 3.

[11] 张政伟、党立斌:《经合组织对官方发展援助统计实行“现代化”改革》,载《中央财经报》2015年8月8日,第6版。

[12] William Hynes and Simon Scott, “The Evolution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and A Way Forward,” p. 13.

[13] 联合国文件:《可持续发展融资专家委员会的报告》,A/69/315,2014年8月15日,第26页。

[14] William Hynes and Simon Scott, “The Evolution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and A Way Forward,” p. 1.

[15] 联合国文件:《可持续发展融资专家委员会的报告》,A/69/315,第25页。

[16] 黄超:《从千年目标走向可持续发展》,载《文汇报》2015年9月27日,第5版。

[17] Homi Kharas, “Reforming ODA to Increase Development Impact,” Brookings Briefing Note, July 7, 2014, http://www.brookings.edu/research/papers/2014/07/07-increase-development- impact-kharas.

[18] 联合国文件:《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》,A/69/315,第8页。

[19] Development Cooperation Forum, “The Allocation of ODA Post-2015: Targeting the Poorest 20 Percent,” Background Studies, DCF Republic of Korea High-level Symposium “Development Cooperation for People and Planet: What will It Take?” April 8-10, 2015, Incheon, South Korea, http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf14/dcfrok_oda_allocation.pdf.

[20] 联合国文件:《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》,A/69/315,第4页。

[21] 联合国文件:《秘书长的说明:可持续发展筹资和2015年后发展议程方面的一致性、协调与合作》,E/2015/52,2015年3月25日,第6页。

[22] 唐丽霞、周圣坤、李小云:《国际发展援助新格局及启示》,载《国际经济合作》2012年第9期,第65页。

[23] Gregory Chin and Fahimul Quadir, “Introduction: Rising States, Rising Donors and the Global Aid Regime,” Cambridge Review of International Affairs, Vol. 25, No. 4, 2012, p. 494.

[24] 联合国文件:《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》,A/69/315,第13页。

[25] 联合国文件:《秘书长的说明:可持续发展筹资和2015年后发展议程方面的一致性、协调与合作》,E/2015/52,第9页。

[26] 联合国文件:《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》,A/69/315,第14页。

[27] Directorate-General for External Policies of European Parliament, “Modernising ODA in the Framework of the Post-MDG Agenda: Challenges and Opportunities,” Policy Department DG External Policies, European Parliament, EXPO/B/DEVE/2013/14, January 2014, http://www. europarl.europa.eu/document/activities/cont/201401/20140114ATT77478/20140114ATT77478EN.pdf, p. 1.

[28] 黄梅波、陈岳:《国际发展援助创新融资机制分析》,载《国际经济合作》2012年第4期,第73-75页。

[29] “Government Response to the Interministerial Policy Review ‘Towards a New Definition of Development Cooperation: Considerations on ODA’,” Ministry of Finance, The Netherlands, June 2013, https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2013/06/03/towards-a- new-definition-of-development-cooperation-considerations-on-oda/ibo-oda-rapport-en.pdf, p. 3.

[30] The Development Assistance Committee, “Outcomes of the 2014 OECD DAC High Level Meeting(HLM): Making OECD DAC Statistics Fit-for-Purpose in a Post-2015 World,” OCED, October 2014, http://www.oecd.org/dac/HLM Communique 2014 OECD DAC HLM.pdf, p. 1.

[31] 毛小菁:《DAC发展援助改革最新动向及对我国影响》,商务部对外援助司,2015年8月26日,http://yws.mofcom.gov.cn/article/u/201508/20150801091828.shtml。

[32] 张政伟、党立斌:《经合组织对官方发展援助统计实行“现代化”改革》,第6版。

[33] The Development Assistance Committee, “Outcomes of the 2014 OECD DAC High Level Meeting(HLM): Making OECD DAC Statistics Fit-for-Purpose in a Post-2015 World,” p. 3.

[34] 关于这一新衡量工具的表述存在一个变化:2012年DAC高级别会议提出构建一个新的衡量工具“官方发展支助总额”(Total Official Support for Development, TOSD),强调这一更广泛的衡量工具将补充官方发展援助,并包括官方发展援助概念之外的各种与发展相关的官方资金。2014年5月,秘书长潘基文在发展合作论坛上作《国际发展合作的趋势与进展》报告,报告中肯定了这一术语。但随着可持续发展议程进程的推进,DAC逐渐将这一术语修正为“官方可持续发展支助总量”(Total Official Support for Sustainable Development, TOSSD),仍然强调这一衡量工具对官方发展援助的补充作用,但突出了新工具的动员和监督支持可持续发展资金的作用。随后,这一术语在2015年7月召开的第三次国际发展筹资问题会议形成的《亚的斯亚贝巴行动议程》中得到确认,目前统一为TOSSD。

[35] 毛小菁:《DAC发展援助改革最新动向及对我国影响》。

[36] 联合国文件:《秘书长的报告:国际发展合作的趋势与进展》,E/2014/77,2014年5月15日,第4-5页。

[37] 联合国文件:《2030年享有尊严之路消除贫穷,改变所有人的生活,保护地球:秘书长关于2015年后可持续发展议程的综合报告》,A/69/700,2014年12月4日,第21页。

[38] 联合国文件:《第三次发展筹资问题国际会议成果文件:亚的斯亚贝巴行动议程》,A/CONF.227/L.1,2015年7月15日,第15页。

[39] 联合国文件:《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》,A/69/315,第13页。

[40] 联合国文件:《可持续发展融资政府间专家委员会的报告》,A/69/315,第27页;《2030年享有尊严之路消除贫穷,改变所有人的生活,保护地球:秘书长关于2015年后可持续发展议程的综合报告》,A/69/700,第20页。

[41] 联合国文件:《秘书长的报告:国际发展合作的趋势与进展》,E/2014/77,第5页。

[42] Directorate-General for External Policies of European Parliament, “Modernising ODA in the Framework of the Post-MDG Agenda: Challenges and Opportunities,” p. 1.

[43] 联合国文件:《秘书长的报告:国际发展合作的趋势与进展》,E/2014/77,第2页。

[44] 《常驻联合国副代表王民大使在联合国南南合作高级别委员会闭会期间特别会议上的发言》,外交部网站,2015年9月8日,http://www.fmprc.gov.cn/web/dszlsjt_673036/ds_673038/ t1295029.shtml。

[45] 徐秀丽、李小云、马俊乐:《中国是否重塑国际发展架构》,载《国际援助》2015年第5期,第53页。