- 新开发银行的发展创新

- 迎接亚洲经济的新世纪

- 论当前国际体系中的权力扩散与转移 及其对国际格局的影响

- 美国贸易保护主义政策下的东亚经济融合

- 发展阶段、技术民族主义与全球化格局调整———兼论大国政治驱动的新区域主义

- 非洲债务问题的议题化及其影响

- 论美国对华“科技战”中的联盟策略: 以美欧对华科技施压为例

- 疫情危机下全球超常规救市举措及对全球经济治理的影响

- 疫情下国际格局和世界秩序变化趋势分析

- 中国与中东欧国家在“一带一路”上的创新合作

- “中澳对话:G20与地区倡议”国际学术研讨会综述

- 印度可以为金砖国家合作做出新贡献

- 金砖国家将建立更密切合作伙伴关系

- 中国中标印尼高铁 日本又挨一记闷棍

- 南非的“金砖”身份不可代替

- 新开发银行和智库伙伴共同鸣响五重奏

- 可持续的人民币国际化进程与新阶段政策改革方向

- 亚投行新一轮扩员的意义与影响

- 新开发银行与亚投行的差异化发展

- 日本加入亚投行有新动向但未形成共识

长期以来,美元霸权一直是支撑美国作为超级大国的核心要素之一,不仅是美国强大的经济实力、综合国力在货币方面的反映,也是美国霸权的物质基础。布雷顿森林体系(Bretton Woods Institutions, BWI)造就了美元的全球霸主地位。BWI结束后,全球进入浮动汇率时代,即牙买加体系(Jamaica Agreement, 又称BWII),由此开启以美元为中心的金融全球化序幕,美元霸权进一步强化。这除了BWI以来所形成的制度基础之外,还包括美元所特有的物质基础、军事与国家信用和文化基础,以及美元霸权内在的自我强化运行机制。

美元霸权给美国带来了诸多经济利益,但同时也影响其他国家的多种利益。[①] 在吉尔平看来,美国可利用美元霸权地位来缓解其全球霸权的经济负担。[②] 时寒冰等学者强调,美国超级大国地位是其强大的军事实力与科技创新能力所造就,而其凭借美元霸权所实现的对全球金融的控制力却远超军事能力。[③] 凭借美元霸权,美国长期依靠扩张性的宏观经济政策来刺激经济发展,同时却让全世界来分担政策成本。[④] 根据一些学者的估算,在1981—2002年间,由美元国际化产生的名义国际铸币税收益达6 782亿美元。[⑤] 另有学者认为,美元霸权可帮助美国获取铸币税、国际通胀税和节约外币风险规避的成本等收益,其中2003年即获取了高达2 991亿美元的总收益,相当于美国当年国内生产总值(GDP)的2.7%。[⑥] 还有学者认为,美国的核心利益就是其全球主导地位,有碍于美国这一目标的行为都被视为有损其核心利益。[⑦] 正因为如此,维护美元霸权逐渐成为美国最主要的战略目标,挑战美元霸权的行为被视为是对美国核心利益的挑战。

然而,2008年金融危机爆发后,美国经济面临挑战,加上新兴经济体呈群体性崛起态势,世界经济格局和国际权力格局正面临重新洗牌,全球经济治理进入新阶段。在此背景下,美元霸权不论是其运行基础,还是自身运行机制,都面临巨大挑战。为继续维持领导世界的“美国梦”,美国必将采取强力措施来应对挑战,维护美元霸权,其他经济体则围绕如何削弱美元霸权在做进一步努力。本文试图就此分析美元霸权面临的新挑战及美国维持美元霸权的新举措。

一、美元霸权国内运行基础面临的冲击

(一)美元霸权的物质基础松动

二战结束初期逐渐形成的强大经济实力和科技创新能力是美元霸权的物质基础。其中强大的经济实力是美元霸权的直接物质基础;强大的科技创新能力使美国能在机械制造、信息技术、生物技术、纳米技术等诸多影响人类生活方式的领域居于领先地位,并能向全球输出诸多以美元计价的高新技术产品,成为支撑经济实力的技术基础,也是支撑美元霸权的间接物质基础。但自进入21世纪以来,这一状况正在逐渐发生改变,具体表现为:

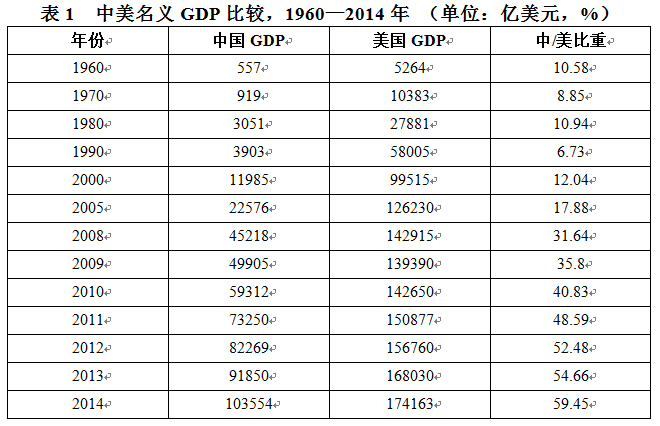

首先,美国经济地位的相对变化。自21世纪以来,以中国为代表的新兴经济体快速崛起,使美国经济实力呈相对衰落趋势,这可从多年来中美名义GDP变化趋势反映出来。在1960—2000年间,中美名义GDP之比基本上在12%以下,2005年上升至17.88%,2008年上升至31.64%,2010年上升至40.83%,2014年中国GDP总量已相当于美国的59.45%(表1)。

资料来源:笔者根据美国商务部经济分析局、中国国家统计局数据整理,汇率为当年名义汇率。

其次,美国制造业地位的相对衰落。制造业在一国财富创造中具有举足轻重的地位,若以产业投入的乘数效应(单位美元投入所产生的GDP之和)来衡量各行业投资对GDP的乘数效应,制造业乘数效应最大。根据美国经济分析局的估算,制造业产品销售中每1美元支撑了其他行业1.4美元的产量,而服务业的这一数值仅为0.71美元。[⑧] 自20世纪70年代开始,随着全球化与国际分工的不断深化,美国不断推进产业转移与结构调整,制造业在GDP中的比重逐步下降,形成“去工业化”和“产业空心化”并存的趋势,并逐步形成了美国典型的经济增长模式:既是高消费与低储蓄并存的债务推动型增长模式,也是高度依赖虚拟经济和服务经济的增长模式。在这种增长模式之下,制造业在GDP中所占比重不断下滑。例如,2000年,制造业占GDP的比重只有14.2%,但当年第三产业占GDP的比重高达77.2%,而金融、保险、房地产及租赁业所占比重高达20.1%;2009年,制造业占GDP的比重进一步下降至11%。同时,美国制造业在全球制造业总产值中所占的份额也从“去工业化”之前的30%左右,下降到1990年的21.5%,2010年下降至19.4%,较中国低0.4个百分点,从而首次让渡世界头号制造业大国地位。有学者指出,美国在制造业尤其是高端制造业的衰落,使得美元的国际地位更加不稳,从而美元霸权稳定的物质基础正在松动。[⑨]

第三,美国科技创新能力正受到挑战。二战后,美国始终在全球创新方面占据主导地位,但近年来,美国创造力带来的影响力正在逐渐弱化,这主要是由于东亚地区一些国家特别是中国技术创新能力的崛起对美国形成了挑战。[⑩] 世界银行统计数据表明,美国高科技产品出口额占制成品出口额的比重由2006年的30.06%下降到2010年的19.93%。例如2014年,中国全年研究与试验发展(R&D)经费支出13 312亿元,比上年增长12.4%,占国内生产总值的2.09%;国际科技论文发表数量稳居世界第2位,被引次数上升至第4位;全时研发人员总量预计达到380万人年,位居世界第一。[11] 美国科技创新地位的相对下降,反映的是美元霸权的间接物质基础在松动。

(二)美元霸权的军事基础弱化

一直以来,美国强大的军事打击能力是美元霸权的安全基础。美国拥有世界上最强大的军事力量,在全球30多个国家设有203个军事基地和军事设施,在海外部署21个作战旅;2012年美国军费开支6 490亿美元,约占世界的一半;2016年国防预算6 070亿美元,仍高居全球首位,比世界主要大国国防预算的总和还多。这种军事实力,为美元资产的安全性提供了信心,而且在维护美元霸权方面也发挥了特定效应,即通过一系列对外战争,通过制造区域不稳定来强化美国经济本土投资的安全性,可促进美元回流,确保美元地位的稳定。例如,1999年1月1日,欧元正式启动时,与美元的汇率是1:1.07,但在两个多月的科索沃战争后,欧元兑换美元汇率已经变成1:0.82,欧元跌幅达30%。冷战结束后,美国总计发动了六场大规模战争,充分展示了美国独一无二的军事霸权地位。但自2008年全球金融危机以来,美元霸权安全基础的弱化主要表现在以下几个方面。

其一,长期的战争大量消耗美国财力。2014年年底,美国国会研究所的一份报告估计,美国发动的伊拉克战争的最终成本高达8 146亿美元,阿富汗战争耗费了6 856亿美元。[12] 经济学家斯蒂格利茨2010年认为,即使是保守估计,伊拉克战争的经济成本也将达到3万亿美元。[13] 如此巨大的开支,既增加了财政赤字,也是美国国力难以长期承受的。

其二,美国要保持自身绝对第一的军事实力与地位,需要与排名第二的军事大国拉开绝对差距。这就需要大量的军事投入,但联邦政府巨额的财政赤字成为主要障碍。根据美国《2011年预算控制法》规定的自动减支计划,从2014财年开始到2020年,美国国防预算开支每年都要减少数百亿美元。

其三,和平与发展是世界的主题。冷战后美国所挑起的六场大规模对外局部战争结果都不好。伊拉克战争给当地造成的伤亡总数在17.6万—18.9万人之间。[14] 阿富汗反恐战争并未完全解决塔利班问题。在叙利亚化学武器事件中,美国一再扬言要动武,极端组织“伊斯兰国”(ISIS)又“横空出世”,尽管美国对其采取军事打击,但成效甚微。俄罗斯不但在叙利亚、乌克兰问题上与美国交锋,并在2015年9月直接对叙利亚境内ISIS目标进行军事打击。“棱镜门事件”发生后,德国就美国窃听行为立案并进行司法调查。[15] 如此种种,显示出以军事霸权为核心的美国霸权正遭到全世界的抵制。

(三)美元霸权的运行基础逐步弱化

贸易和投资的全球化是经济全球化的重要内容,各国出于规避汇率波动风险和大宗商品价格稳定的需要,亟需一种单一的世界货币。BWI赋予美元世界货币的地位,也是全球经济发展的内在需要。在一些学者建构的分析框架中,世界经济体系被描述为“中心—外围”架构,中心国是美国,外围国通常包括新兴市场经济国家、石油输出国等,当前从狭义上来说,主要是指以中国为代表的新兴经济体国家。[16] 对于广大“外围国”来说,为吸引外部资金流入并增强市场稳定性预期,需要以美元来提供对外发展资金,并保持本币汇率的相对稳定。为此,出口导向战略成为“外围国”的主导发展战略,贸易顺差也成为多数“外围国”的常态。从根本上看,美元霸权深植于贸易、投资、金融和政治与军事的全球化之中,在出现异常冲击或另一种货币能够比美元更好地承担国际本位币责任之前,美元霸权地位具有某种自我加强的性质,较难出现颠覆性逆转。[17] 尤其是美元绑定石油贸易,催生大量石油美元需求,使美元霸权得以持续。

由于美元的特殊霸权地位,加上美国市场巨大的容纳能力,使得通过贸易逆差“出口”的美元又几乎通过资本与金融账户“进口”,这种债务型经济增长模式得以长期存在,[18] 而且美元霸权的运行机制还具有内在强化特征。例如,1981—2009年,美国经常项目逆差累计达7.747万亿美元,资本与金融项目盈余7.1455万亿美元,总量上资金缺口也只有6 019.4亿美元。而美国通过美元资金的流入与流出,实现了巨大的间接收益。据估计,在1967—2006年间,因美元贬值(以黄金为参照),债权国的总损失高达2.7万亿美元,年均损失达675亿美元。[19]

然而新的情况已经出现。首先,中国作为世界第二大经济体、最大的货物贸易国家,迅速进入人口老龄化社会,农村剩余劳动力不断减少,人口红利在迅速衰减,原有出口导向型增长模式面临被动调整的压力。加之中国正在积极扩大内需,推进新型城镇化建设,努力改变出口型增长模式,这意味着作为世界经济新引擎的中国也正在努力减少对美元的需求。其次,世界市场美元需求的新变化。最近两年的石油价格持续下降、各国之间的货币互换以及人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子等事件,都具有明显挤压美元需求的特点,冲击美元霸权的供求机制。面对这一态势,美国尚未找到有效的抑制措施,这体现了美国在综合国力相对下降的同时,在维持美元霸权方面已相对力不从心。

从美国自身战略调整来看,美元霸权的运行机制也在逐步弱化。美国持续的“去工业化”和赤字政策,不断强化的债务型、虚拟型经济增长模式,一方面意味着经常项目赤字的长期化、巨额化,另一方面也意味着美国不断扩大的国债规模和整体偏低的储蓄率水平。例如,20世纪六七十年代,美国居民储蓄率均值保持在9%的水平,80年代后迅速下降,2005年下降至2%以下。[20] 这种增长模式的结果是美国国际收支的资金缺口扩大,2004—2009年经常项目、资本与金融项目的缺口高达4 511.81亿美元,其中2007—2008年的缺口高达3 270.41亿美元,这反映了次贷危机前后美元资产的吸引力相对下降的事实。金融危机后,为维系现有体系的运转,美国接连推出四轮量化宽松政策,财政赤字规模不断扩大,美国公共债务余额在2014年11月底达到18.005万亿美元,“财政悬崖”成为美国政府挥之不去的噩梦,尽管有助于美国经济复苏,但也进一步导致全球流动性泛滥,弱化美元霸权的内在运行机制。

二、美元霸权国际基础面临的冲击

(一)美元霸权的制度基础弱化

在全球治理体系中,国际货币基金组织(IMF)和世界银行集团一直是BWI和BWII正常运行的载体,是美元霸权赖以生存的制度基础。多年来,IMF和世界银行虽然承担了国际金融秩序维护者的责任,但长期被以美国为首的大经济体及其经济利益集团所左右,执行严重不对称的规则标准:广泛用于剥夺全球最贫困的人口,却极少被用于不利于美国经济利益的场合。[21] 如在亚洲金融危机中,接受救援的国家无一例外被要求接受IMF符合美国利益的苛刻贷款条件,如放宽金融管制、紧缩财政等。[22] 但是,不平衡发展规律是世界经济的普遍规律,习近平同志指出,“新兴市场国家和一大批发展中国家快速发展,国际影响力不断增强,是近代以来国际力量对比中最具革命性的变化。”[23] 基于此,世界范围内弱化或削弱美元霸权制度基础的努力始终未曾消失。

首先,推进IMF改革以重构国际货币体系,直接弱化美元霸权的制度基础。法国前总统萨科奇公开表示希望重建一个新的布雷顿森林体系,中国也提出改革国际货币体系的构想。[24] 最现实的手段是推进IMF份额改革,增加新兴国家的份额,减少以美国为代表的发达国家的份额。2012年4月,世界银行和IMF承诺落实2010年IMF关于治理结构与份额(Quota)的改革,向IMF增资4 300亿美元,提升其贷款能力以防范和应对危机,其中原属发达国家的6%的份额被转移至金砖国家,中国份额由3.996%提升至6.3940%,投票权也从3.65%上升至6.07%。同时,IMF于2010年11月15日对特别提款权组成的一揽子货币进行调整,美元权重由44%降至41.9%,日元权重由11%降至9.4%,欧元权重由34%升至37.4%,英镑权重由11%升至11.3%。2015年11月30日,IMF批准人民币加入SDR货币篮子,权重为10.92%,拟于2016年10月1日生效,人民币将成为SDR中第三大货币。其他四种货币的权重相应减少:美元权重将从41.9%降至41.73%;欧元从37.4%降至30.93%;日元从9.4%降至8.33%;英镑从11.3%降至8.09%。

其次,成立新的国际金融组织,间接弱化美元霸权的制度基础。新兴经济体的崛起,必然有参与全球经济治理的积极性和主动性。2015年7月,金砖国家新开发银行(BRICS Development Bank)开业。随着近十几年许多新兴市场国家的崛起,世界多极化特征也愈加明显。金砖五国拥有全世界近42%的人口,且经济总量已占全球的21%,仅金砖五国内部的贸易往来就占全球的17%。不过,许多国家在发展的过程中需要大量资金,如发展中国家的基础设施建设每年至少有1万亿美元的资金需求,无论IMF还是世界银行都远远无法满足这一需求。并且,现有的欧美金融秩序在对许多发展中国家进行援建过程中都附带一些条件,成立新开发银行则有利于冲破旧秩序,使国际金融体系向多元化发展。2015年12月25日,亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank, 简称“亚投行”)正式成立,全球迎来首个由中国倡议设立的多边金融机构。亚投行对布雷顿森林体系的挑战就在于其资本充足率、流动性的标准及业务运作都不受巴塞尔协议监管。而英国的加入带动了德国、法国等主权评级3A的国家的加入,亚投行的信用评级被拉高,在发行证券时可以降低融资成本。对于亚投行来说,英、德、法等发达经济体的加入,既表明美国各盟友与其在部分诉求方面出现分离态势,也表明包括发达经济体在内的大部分国家对美国主导的国际经济秩序的不满,以及对美元霸权表现出相对排斥的态度。由此可见,美元霸权的制度基础已经出现裂痕。

从表面来看,美国一再反对各国加入亚投行的理由是其不能确定亚投行能在运营和债务管理等方面达到与亚洲开发银行一样的“最高标准”,即对亚投行透明度、信誉度以及对环境可持续发展的把控能力的不信任。但从根本上来说,美国深感亚投行的出现削弱了世界银行和IMF的影响力,美元的霸权地位受到了直接威胁。

(二)美元霸权的信用基础弱化

第一,美国通过调整货币政策冲击他国经济。BWI赋予了美元世界货币的地位,客观上需要美元承担国际责任。美国超强的综合国力使其拥有了极为强大的国家信用并为全世界所认可,这是美元霸权的一个重要基础。[25] 然而,2008年金融危机后美国政府采取了损人利己的货币政策,为抑制房地产泡沫破灭对消费的负面冲击,美国连续实施了四轮量化宽松货币政策。如果说第一轮量化宽松政策是为了稳定金融体系,那么从第二轮开始,其目的已转变为通过压低长期利率来刺激实体经济,包括推动股票市场走向繁荣,通过股市的正财富效应来抵消房地产市场的负财富效应。2008年年初,美联储资产负债表规模还在1万亿美元以下,2014年10月底已超过4.5万亿美元,到2015年10月,美国国会批准的国债上限已高达18.1万亿美元。在此背景下,全球流动性泛滥,一些新兴经济体国家的货币被动升值,被动接受热钱流入套利、输入性通胀、出口成本上升等不利影响。

自2013年下半年以来,随着美国经济的复苏,其开始缩小量化宽松规模,美元转而走强。2014年10月29日,美联储宣布结束购债,标志着第四轮量化宽松政策基本结束。受此影响,自2014年7月以来,美元走上升值道路,到2015年11月底已较2014年的低点升值了26%以上,新兴市场国家货币受到美元强劲升值的挑战,引发全球大宗商品市场和金融市场的剧烈动荡,国际经济体系受到不同程度的负面冲击。在全球经济持续低迷的环境下,美联储却于2015年12月宣布提高联邦基准利率,并推动美国经济进入加息周期。美国政府这种长期损人利己的政策变动趋势,显著损害了美国的国家信用,动摇了美元霸权的信用基础,将进一步强化外围国家“去美元化”的意志和行为。

第二,通过控制三大信用评级机构操纵全球资本市场评级。目前,由美国操控的三大评级机构:标准普尔、穆迪、惠誉广受质疑,改革国际评级体系的呼声持续不断。由于其在欧债危机中所扮演的“火上浇油”角色,欧盟金融监管当局已对上述三大国际信用评级机构展开调查,以确定其对银行的评价流程是否足够严谨和透明。2014年10月24日,来自中国、美国和俄罗斯的三家独立评级机构在北京联合举行发布会,发起成立了一个新型国际评级组织——世界信用评级集团,以推进国际评级体系改革,建设独立的国际评级监管体系。现存的国际评级体系已经完全不能承担世界评级的责任,在全球进入信用经济社会发展阶段的背景下,亟待建立新的全球性评级机构。而这种非主权性质的国际评级机构,也被视为对现有国际信用评级体系的新一轮挑战,美元霸权的信用基础被弱化。

(三)全球经济对美元霸权的依赖基础被削弱

首先,推进地区金融一体化以减轻对美元霸权的依赖。1999年欧元的诞生标志着欧元区内开始了“去美元化”历程。以欧元区相互贸易结算的“去美元化”和区内超低美元储备为代表,欧元构建了独立于全球金融体系的“地区金融主义”(financial regionalism)框架,为区域货币一体化树立了良好的示范效应。亚洲金融危机后,关于成立“亚元”的呼声也不绝于耳。2000年5月,东亚“10 3”财长会议达成“清迈倡议”,开始了区域性货币互换网络的构建。2008年,“清迈倡议”多边化,800亿美元的东亚外汇储备库得以推进,2009年扩大到1 200亿美元。2012年5月,东亚共同外汇储备库规模扩大到2 400亿美元,与IMF贷款条件脱钩的资金比例从20%提高到30%。东亚的“去美元化”是东亚制造业地位不断上升的内在需要,将深度冲击美元主导的全球金融体系。对于美元和美国来说,这是较为严重的潜在冲击。[26]

其次,推进双边货币互换,实施渐进的“去美元化”过程。签订货币互换协议是世界其他国家为摆脱美元霸权的被动之举,同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险。例如,2011年10月,日韩为加强双方货币和金融市场稳定性,将货币互换协议规模从130亿美元扩大至700亿美元,有效期为1年。[27] 2012年12月4日,印度与日本签订双边货币互换协议,金额达150亿美元,有效期为3年。进入21世纪以来,中国也在积极推进货币互换协议。2009—2015年9月,中国人民银行先后与包括澳大利亚、英国、加拿大、欧洲央行在内的31个境外货币当局签订了总规模超过3.11万亿人民币的双边本币互换协议,从而降低了对美元的依赖。

不可否认,世界贸易和金融体系存在较大惰性,一种货币的全球霸权地位不会在短期内遭遇明显挑战,如英镑历经几十年和两次世界大战才逐步丧失其超级货币地位,而当前能挑战美元世界货币地位的继任者尚未出现,但美元霸权地位的相对下降是大势所趋。

三、美国维护美元霸权的新思路

美元霸权是美国核心利益所在,其对外经济政策乃至军事、外交均或多或少体现了维护美元霸权的内在需要。金融危机给美国带来前所未有的冲击,是美国过去75年来遭遇过的最为可怕的重大地缘政治挫折,美国在全球事务中发挥作用的资源和经济信誉都受到了重大冲击。[28] 在此背景下,美国维护美元霸权也需要新思路。

(一)实施再工业化战略,夯实美元霸权的物质基础

强化美元霸权的物质基础是维护美元霸权的首要战略。为此,美国采取了扭转产业空心化局势政策,实施再工业化战略,以重振本国制造业,推动实体经济回归,这成为奥巴马政府应对金融危机、复苏美国经济的长期战略。

美国再工业化并非要通过生产环节的回流打破由“去工业化”所形成的“产业全球化”,而是通过加强美国在高端制造业领域的国际优势,在重振美国实体经济发展的同时继续与他国保持差异化的互补发展道路。更重要的是,美国再工业化掀起了一场全球性的产业技术革命。里夫金(Jeremy Rifkin)认为,新工业革命主要是对新兴可再生能源技术和互联网技术的不断融合,将引起人类生产和生活方式的再次巨变。[29] 美国寄希望通过引领此次产业技术革命,在新能源技术、信息技术、生物技术、新材料、先进装备制造业等五大基础性领域继续扩大美国的全球优势,实现新的产业革命,进而在产业关联效应的作用下,带动美国制造业体系的整体发展,提升美国的财富创造力,从而实现其再工业化与美元霸权地位稳定的双重战略目标。

为推进再工业化战略的有效实施,美国在人力资源、资本回流、贸易政策等方面采取了许多有利于美国制造业发展的政策与措施,力图在全球范围内重新打造美国制造业强国地位,同时也着力打击竞争对手的制造业。[30] 例如,通过“刹车门事件”打击日本汽车和日本制造,通过“排污门事件”打击德国汽车和德国制造。由此也可推导,美国下一步极有可能会制造事端来打击中国制造。

(二)强化亚太再平衡,提升军事霸权

金融危机后,面对全球经济格局的重大变化,美国显然清楚美元霸权的物质基础、制度基础不断弱化的事实。在美元霸权的整体基础中,军事霸权相对来说是最为牢固的方面,因此,美国也将更多地依赖军事霸权来维持美元霸权的地位。放眼全球,在可预见的未来,能挑战美国军事地位的国家只有中国和俄罗斯。俄罗斯虽然军事实力不弱,但整体经济水平与美国差距太大,加之石油价格大幅度下跌对俄罗斯经济体系冲击很大,短期内难以对美国形成巨大压力。而中国正在以制造业支撑来实现快速崛起,也被美国看作主要的潜在挑战者。因此,美国为压制中国继续崛起的势头开始费尽心机。2009年,美国高调宣布重返亚太,计划把60%的军事力量部署在中国周边,不仅开始频繁对中国展开抵近侦察,离间中国与邻国的关系,还积极构建以西太平洋为主要战场,以空海军为主要作战力量的“空海一体战”作战体系,不断强化在中国东海、南海的威慑力和影响力。从2015年以来,美国从幕后走向前台,动用外交、舆论、国际法及军事等手段向中国发难。美国军舰进入中国控制岛礁的12海里内进行所谓的航行自由宣示,这一方面显示美国在亚太的强大存在,提升和维护其在亚太的信心;另一方面,对中国制造巨大的军事压力,进而弱化中国军事力量对美国的冲击。

(三)推进国内制度创新,强化美元运行机制[31]

其一,着手调整内部金融制度,大幅度削减财政赤字。金融危机爆发后的短短两年时间内,奥巴马政府即签署了《金融监管改革法案》、《美国恢复与再投资法案》等。依据这些法案,进一步强化了美联储、美国财政部的监管职能,明确了两者的分工,为重振美元霸权提供了完善的制度、法律和结构基础。另外,全面削减开支,提高财政效率。例如,2013年美国联邦政府预算赤字猛降到6 800亿美元,比2012年的1.1万亿美元减少4 090亿美元,是五年来首次将预算赤字控制在1万亿美元以下,2014财年美国联邦政府的预算赤字为4 850亿美元,2015财年预算赤字预计进一步降至4 260亿美元。

其二,推行强势美元政策,继续向世界提供大量以国债为代表的金融产品。这不但补充了市场的流动性,也为众多资金涌入美国提供了足够的产品,从而吸引更多外资流入美国资本市场。其中,中国购买的美国国债总额最大,2008—2010年三年之间增持美国国债6 825亿美元,占总量的56.87%,相当于消化了当期美国第一轮和第二轮量化宽松注入的流动性的1/4强。[32]

其三,通过税收政策推动跨国公司资本、收入回流。奥巴马在2009年9月8日宣布实施“税收新政”,取消“本国企业海外投资延迟纳税”的优惠政策,限制跨国公司外包业务,并通过削减给予跨国公司海外利润的税收抵免,抑制美国企业将生产转移到海外。预计新的税收改革计划在未来10年会为政府增加税收2 100亿美元。自2015年10月以来,美国针对遏制中国经济及打压人民币频频出牌,除了推进跨太平洋伙伴关系协定(The Trans-Pacific Partnership, TPP)进程之外,还要求中国银行美国分行提交部分涉嫌客户资料,以此间接打压中国银行的信用,冲击中国的信用体系。

(四)强化全球治理话语权,维护美元霸权的制度基础

面对美国经济地位相对衰落的窘境和崛起国家对全球治理话语权的迫切要求,美国进行了全球战略大调整,试图重新掌控全球治理的绝对话语权。

一是着力延缓国际货币体系改革进程。各国为推进国际货币体系改革已做出了巨大努力。然而,在IMF份额改革方案的落实方面,美国却以各种理由一再拖延。IMF改革中的增资方案是以董事会调整生效为前提的,美国拥有16.74%的投票权,且拥有一票否决权,2012年10月美国以大选为由进行拖延。直至2015年12月,美国国会才通过2010年度IMF改革方案。显然,在对世界金融资源的占有上升到国家战略之后,延缓IMF改革进程,进而阻滞国际货币体系改革,成为美国维护美元霸权的时滞战略。

二是重建国际贸易新秩序。长期以来,世界贸易组织(WTO,前身是GATT)一直是当代最重要的国际经济组织之一,承担了全球经济治理的重要任务,号称“经济联合国”。中国入世后,对外贸易快速发展,到2012年货物贸易总额首次超过美国。在此背景下,美国开始主导排除中国的TPP谈判,并于2015年10月5日取得实质性进展。如果再加上2013年6月启动的跨大西洋贸易与投资伙伴协定(The Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)谈判,则可进一步反映美国重建国际贸易秩序的决心。2016年2月4日,TPP正式签署,这不但显示了美国全面介入东亚经济一体化进程的决心,而且试图主导亚太经济整合进程的意图。奥巴马明确表示,不能让中国来书写全球经济规则,[33] 即TPP的本质就是要重建美元霸权的制度基础,排除以中国为代表的新兴国家崛起对美元霸权造成的潜在威胁。

三是打击新地区金融主义。21世纪初,欧元一度对美元地位构成了重大威胁,美国通过科索沃战争影响欧洲安全局势,间接打击欧元。为了避免欧元在金融危机之后趁势崛起,穆迪、标准普尔等国际评级机构曾一致下调欧洲数十家金融机构的信用评级,并不断宣扬欧债危机的负面影响,以此影响欧元资产信心,改变国际资本流向。美国努力的结果是使美国作为全球资本“避险天堂”的地位得以不断强化,欧元区主权债务危机愈演愈烈,而美国国债及美国股市处于上涨态势。[34] 在东亚,随着金融危机的爆发,东亚各国对美国经济的信心一度受到空前冲击,东亚一体化与“去美元化”进程加速。在此背景下,奥巴马总统上任之后不久,即实施了重返亚太战略,此后将其更名为“亚太再平衡战略”。自2009年下半年以来,美国逐步通过军事介入亚太和挑动东亚地区纷争,增强东亚各国在政治上对美国的依赖,以达到中断东亚金融独立进程,强化东亚经济体系对美元体系依赖的战略目标。[35] 美国通过“钓鱼岛事件”,间接迫使日本放弃中日韩自贸区(FTA)建设。在美国主导下,东亚各国间的内部矛盾不断升级,地区隐性冲突不断扩大,东亚经济一体化明显受阻,构想中的“亚元”也慢慢淡出政治家的视野。

(五)多管齐下,维护美元霸权的信用基础

其一,强化美国政治体制的优越性,推行美国价值观,提升美国政府信誉。一国的货币要成为世界主导货币,归根结底要解决信任问题。英镑是19世纪的主要国际储备货币,与英国主导世界的国际地位息息相关。与此类似,美国也不断宣扬其政治制度的优越性,并运用政治强权,加强意识形态攻势,向世界各国进行文化渗透。以好莱坞电影为工具,输出美国意识形态、美国价值观与美国生活方式,推行美国文化霸权。[36] 让世界相信美国政府能够发展起一个有深度、流动性和透明度的金融市场,以保障所有投资者的权利,从而促使官方与民间的外国投资者有信心大量持有美元。

其二,取消量化宽松货币政策,重建美联储信誉。学者们普遍认为,一国行政机构与中央银行之间的关系越透明,中央银行越独立,对社会发展越有利。作为承担美国中央银行职责的美联储,实际上是一家私人机构,一百余年来,一直努力让外界相信其不会因政治影响而改变其独立性。但金融危机后连续实施四轮量化宽松政策,通过大印钞票来购买美国政府的国债,相当于借钱给政府,即所谓“债务货币化”。这无疑给美联储的独立性和声誉都造成极大负面影响。为此,自2014年以来,美联储频频发出信号宣称要退出量化宽松,并最终于该年10月正式宣布退出,从而在一定程度上维护了美元霸权的信用基础。

其三,通过国际制度创新来夯实美元霸权的国家信用基础。2008年金融危机后,在多哈会谈受阻之际,美国先后启动了TPP和TTIP谈判,试图构建适合21世纪经济发展趋势的全球新一代高标准经贸规则。通过主导这些经贸规则体系,一方面,美国可以有效整合亚洲和欧洲的庞大资源,促进国家经济强劲发展,进而增强世界各国对美元和美国的信心,强化美元霸权的信用基础;另一方面,美国可以充分利用这些规则体系(如TPP的金融开放协议),以美元为主导,促使区域内各国的金融资本进行深度整合,从而与美元相互绑定,在放大的乘数效应影响下,美元力量大增,从而有力保障美元霸权的信用。

(六)提升对石油定价的影响力,强化石油对美元的依赖程度

美元作为石油贸易计价货币的地位,是美元霸权的支柱之一。回顾历史,凡是挑战石油美元地位的国家,如21世纪初期的伊拉克、委内瑞拉和伊朗等国,都直接或间接受到美国的打击。2008年金融危机爆发后,为打击有可能挑战“石油美元”的中东国家,美国利用美元资本和军事力量,制造美国式的民主化革命浪潮,加剧中东区域政治动荡;同时,美国也着力以军事援助等手段支持在中东地区的盟友,遏制伊朗发展,强化在中东的霸权布局。

长期以来,美国是世界上最大的石油进口国。但进入21世纪以来尤其是金融危机以后,美国所实施的能源独立战略正取得初步成效。根据美国能源信息协会(Energy Information Administration, EIA)的统计,在美国能源独立战略的强力推动之下,美国油品出口已从2010年的230万桶/日增至2013年的近380万桶/日,美国原油出口量也达到约20万桶/日,系13年来的最高水平。从2006年以来,原油贸易赤字在不断下降,2012年较2005年下降42.35%,占总逆差的比重下降至26.81%,为20余年来最低水平。[37] 这也意味着奥巴马政府已经把能源出口视为美国赢得地缘政治优势的新砝码,石油定价的影响力正在不断向美国所预期的方向发展,即通过掌握石油的定价权来重建各国对美元的依赖。2014年以来石油价格的不断下跌,伴随美国石油外贸依存度明显下降而出现的是其原油贸易赤字大幅度下降,这也是关乎美国经常项目可持续及美元霸权可持续的重要基础。

结 束 语

进入21世纪以来,美国综合国力相对下降,世界经济格局出现新变化,美元霸权的国内和国际基础均出现动摇。为维护美元霸权,美国采取了一系列重要举措,并已初见成效。例如,再工业化使美国率先走出危机困境,经济呈强劲复苏趋势,强化了美元霸权的物质基础;TPP贸易协定达成,TTIP也在积极推进;等等。因此,尽管以美元为主的既有国际货币体系在可预见的未来仍将延续,但中国仍不可避免地成为美国维护美元霸权的最主要的战略关注对象。为避免美国的全力阻遏,中国需要冷静判断全球经济、政治形势,推进互助互信机制,采取有效应对策略:一是要苦练内功,做大做强自身,确立内需发展战略,在拓宽国内市场的同时,注重市场体系的建设与完善;二是继续发挥贸易大国优势,从贸易大国转变为贸易强国,将贸易优势转化为政治优势和话语权优势,继续推进东亚区域经济一体化进程;三是要以“一带一路”倡议为核心,推进空间战略与开放战略全面对接,同时积极应对升级版的美国亚太再平衡战略,并通过互联互通打造中国新的国际合作格局,缓解TPP对中国经济东进所施加的压力;以亚投行建设为契机,应对美国把控的国际金融秩序,主动承担大国责任,维护好国际秩序,发挥中国在全球治理中的应有作用;四是努力加强中美双边沟通,消除战略互疑,构建互信互利的双边关系;五是积极推动国际货币改革和人民币国际化,通过国际力量来间接减轻美国延缓人民币国际化的压力;六是提升战略定力,坚持走中国特色的军事与经济协同发展道路;七是以全球视野来建设合作伙伴,联合俄罗斯、欧洲等力量来对冲美国在政治、军事与经济方面施加的压力。

[修回日期:2016-03-29]

[责任编辑:张 春]

文献来源:《国际展望》

注释:

[①] 参见许少强:《美元霸权:生存基础、影响和我国的对策》,载《复旦学报》(社会科学版)2005年第4期,第33页。

[②] 参见[美]罗伯特·吉尔平:《全球政治经济学:解读国际经济秩序》,杨宇光、杨炯译,上海世纪出版集团2006年版,第63页。

[③] 参见时寒冰:《欧债真相警示中国》,机械工业出版社2012年版,第42页。

[④] 参见华民、刘佳、吴华丽:《美国基于美元霸权的金融“核战略”与中国的对策》,载《复旦学报》(社会科学版)2010年第3期,第61页。

[⑤] 陈雨露、王芳、杨明:《作为国家竞争战略的货币国际化:美元的经验证据——兼论人民币的国际化问题》,载《经济研究》2005年第2期,第42页。

[⑥] 程恩富、夏晖:《美元霸权——美国掠夺他国财富的重要手段》,载《马克思主义研究》2007年第12期,第34页。

[⑦] 张建:《美国的核心利益是什么》,载《东方早报》2013年2月8日。

[⑧] [美]利伟诚:《美国制造:从离岸到回岸,如何改变世界》,蔡中为译,东方出版社2012年版,第55页。

[⑨] 徐奇渊、李婧:《国际分工体系视角的货币国际化:美元和日元的典型事实》,载《世界经济》2008年第2期,第38页。

[⑩] 《中国科技创新挑战美 甚至在美强项突破》,中华网,2015年12月3日,http://military. china.com/important/11132797/20140103/18261200.html。

[11] 《中国自主创新能力建设2014年度报告:全民拥抱“创”时代》,新华网,2015年12月4日,http://news.xinhuanet.com/local/2015-04/07/c_127663073.htm。

[12] [美]马克·汤普森:《阿富汗战争的真实成本可能会让你吃惊》,载《时代周刊》2015年1月1日。

[13] [美]斯蒂格利茨:《三万亿美元的战争》,卢昌崇译,中国人民大学出版社2010年版,第83页。

[14] 《伊拉克战争共花费美国2.2万亿美元》,中国经济网,2013年3月15日,http://intl.ce.cn/ specials/zxgjzh/201303/15/t20130315_24203847.shtml。

[15] 范士林:《美国现代霸权主义面临挑战》,载《新西兰联合报》2014年6月5日。

[16] Michael P. Dooley, David Folkerts-Landau, and Peter Garber, “The Revived Bretton Woods System: The Effects of Periphery Intervention and Reserve Management on Interest Rates and Exchange Rates in Center Countries,” NBER Working Paper, Cambridge, March 2004.

[17] 萨奇、刘墨海、张志慧、耿群:《全球化中的美元地位》,载《中国外汇管理》2001年第2期,第10页。

[18] 刘建江、黄雅韵:《中美金融恐怖平衡生成基础、维系困境及化解思路》,载《湖南师范大学学报》(社会科学版)2014年第6期,第86页。

[19] 《美元上演新霸权 债务问题绑架全球经济》,金融界,2010年3月24日,http://forex. jrj.com.cn/2010/03/2408197164980.shtml。

[20] 邵科:《美国储蓄率倒“U”型走势及对全球经济金融的影响》,载《新金融》2011年第1期,第35页。

[21] [美] 约翰·贝拉米·福斯特:《资本主义的金融化》,王年咏、陈嘉丽译,载《国外理论动态》2007年第7期,第9页。

[22] James M. Boughton, “IMF at 60,” Finance and Development, September 2004.

[23] 习近平:《推动全球治理体制更加公正更加合理》,新华网,2015年10月13日,http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/13/c_1116811341.htm。

[24] 周小川:《关于改革国际货币体系的思考》,新华网,2009年3月24日http://news. xinhuanet.com/fortune/2009-03/24/content_11060507.htm。

[25] 田大瑜:《亚投行是中国输出国家信用的突破口》,凤凰网,2015年12月11日,http://city.ifeng.com/a/20150413/419645_0.shtml。

[26] 徐以升:《东亚一体化已告中断》,载《第一财经日报》2013年1月28日,http://www.yicai.com/news/2013/01/2455514.html。

[27] 冯武勇、权香兰:《日韩宣布如期终止日韩货币互换协议扩大措施》,新华网,2012年10月9日,http://news.xinhuanet.com/world/2012-10/09/c_113313534.htm。

[28] 李慎明:《世界在反思——国际金融危机与新自由主义全球观点扫描》,社会科学文献出版社2010年版,第86页。

[29] [美]杰里米·里夫金:《第三次工业革命:新经济模式如何改变世界》,张体伟、孙豫宁译,中信出版社2012年版,第75页。

[30] 唐志良、刘建江:《美国再工业化对我国制造业发展的负面影响研究》,载《国际商务》2012年第2期,第12页。

[31] 袁冬梅、刘建江:《美国制造业重振中的资本回流困境及对策》,载《学海》2012年第1期,第33页。

[32] 刘建江、黄雅韵:《中美金融恐怖平衡生成基础、维系困境及化解思路》,第90页。

[33] 奥巴马:《不能让中国等国家来书写全球经济规则》,华尔街见闻,2015年10月05日,http://wallstreetcn.com/node/224372。

[34] 张茉楠:《欧债危机背后的美债踪影》,中国新闻网,2011年5月31日,http://www. chinanews.com/cj/2011/05-31/3078881.shtml。

[35] 李永宁、郑润祥、黄明皓:《超主权货币、多元货币体系、人民币国际化和中国核心利益》,载《国际金融研究》2010年第7期,第30页。

[36] 李剑林:《美国文化霸权建立轨迹考察》,载《长沙理工大学学报》(社会科学版)2007年第3期,第98页。

[37] 刘建江、邹花兰、唐志良:《美国能源独立:动因、举措及影响研究》,载《湖南师范大学社会科学学报》2016年第2期,第120页。