- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 海洋安全视域下的中国海权战略选择与海军建设

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 民进党南海政策是向美国交心

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 谈菲律宾总统访华

- 东盟为何未理会南海仲裁案

- 香格里拉对话会防务外交的实质是什么?

- 菲律宾仲裁案判决与中国之应对

- 谋划南海问题需要战略高度

- 美国的“航行自由行动”与国际海洋法斗争

- 如何看中国东盟合作中的“杂音”

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

一、南亚安全现状:失衡性与交织性

南亚[②] 本身是一个较具争议性的概念,它在地理上涉及对阿富汗的地缘认知、南亚与中亚的联系等问题,而在文化上又涉及印度教文化和穆斯林文化区域的分割与重合。至于南亚是否能够成为一个独立的战略单元,也存在不同观点,争论的焦点集中于南亚的独立性是得益于其物理封闭性,还是源于印度在地缘经济学上的“中心”位置。因为在地理上,印度不仅居于次大陆的中心,而且在贸易上南亚各国与第三国的联通必须通过印度。

就南亚安全状态而言,目前较有代表性的观点包括:(1)认为即使沿用“安全复合体”的框架,南亚仍处于“典型的冲突地带,适用于以国家为中心的军事—政治术语来进行描述”;[③] (2)南亚处于混乱与秩序之间,[④]其中“印度的领导地位”[⑤] 可能形成一定秩序,而“多重博弈”[⑥] 和社会的不安定和国家重建进程又不可避免地造成混乱;(3)南亚地区的战略失衡加剧,[⑦] 这在根本上不利于南亚安全秩序的形成,因为在印巴对峙中,巴基斯坦正变得越来越孤立,无法保持原有的对印度同等的安全压力;(4)未来,南亚将是一个可能发生水资源冲突[⑧] 以及遭受其他人道主义灾难(如洪灾、地震、海啸)袭击的地区,传统的军事对抗、核对抗将让位于非传统安全威胁,南亚的安全环境将变得异常脆弱。

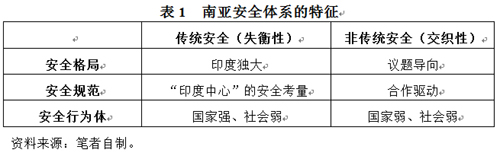

上述观点在分析南亚安全状态时,有的是从安全行为体角度来分析,如国家和社会;有的是从力量对比角度来探讨,如印度的中心地位、多重力量博弈以及战略态势失衡;有的是从安全威胁来源角度来讨论,如大国竞争、国家重建或跨界水资源等非传统安全议题。在术语的使用上,包括安全格局、安全态势、安全秩序、安全架构等多个概念。然而,如果作为一种客观描述,安全体系更能客观地反映南亚地区当前的安全状态,因为它本身是包含“格局、规范和行为体”[⑨] 三者的一个概念。

在安全体系中,安全格局是按照各主要国家实力对比所形成的结构;安全规范是影响和约束体系中国家行为的安全规则;安全行为体是体系中的参与方。以此为分析框架,笔者认为,当前南亚安全体系在传统安全领域呈现出“失衡性”特征,而在非传统安全领域则呈现出“交织性”特征(表1)。

具体而言,传统安全领域的失衡性与以力量对比为基础而形成的安全结构紧密相关。在南亚国家的力量对比中,印度占据明显优势地位,且在阿富汗战争后,其对巴基斯坦的相对优势继续扩大,印巴间的“非对称性对抗”特征强化;同时,鉴于印度的优势地位,南亚其他国家在安全考虑上均以印度为中心,从而在战略选择上“追随”印度或“平衡”印度的政策;在安全行为体上,国家仍是最主要的行为体,并在安全议题的设置上具有决定性作用,其他安全行为体如公民社会远未达到影响国家安全议题设置的程度。

在非传统安全领域,南亚则在结构、规范和行为体方面呈现出交织性特征。鉴于非传统安全威胁的跨国性和流动性,任何一国均无法单独应对,因而各行为体更倾向于谋求合作,并引入更多的国际资源来应对跨国性问题。目前比较突出的非传统安全威胁包括恐怖主义、跨界水资源问题、自然灾害、海洋航道安全、跨界民族问题等。以自然灾害为例,南亚地区的国家整体应对能力弱,调动社会资源的能力弱。这一方面是由于非传统安全议题的复杂性,另一方面则是由于南亚多数国家政治上的不稳定,从而压缩了公民社会在维持社会稳定上的作用。这种状况可能造成非传统安全问题的恶化,这是未来地区安全合作机制应该规避的问题。

南亚地区安全体系中行为体的“国家弱、社会弱”特征从阿富汗的战后重建与民族和解进程中可见一斑,尽管这是一个传统安全与非传统安全相互交织的问题领域,但是也能说明问题。就当前阿富汗的困境而言,它既是印度和巴基斯坦在阿富汗权力对冲的结果,也与阿富汗国内的宗教、社会治理结构及外部势力的介入有关。“在阿富汗战后重建进程中,以美国为主导的盟军组织、阿富汗政府机构、非政府组织以及阿富汗海外流亡归国势力之间根本无法相互配合。各种行为体采取了不同甚至相互矛盾的策略来推进自身最关注的优先议题。”[⑩] 这也从另一个层面证明,虽然非传统安全威胁为各行为体提供了合作机会,但由于议题性质不同,合作效果可能比较有限。

南亚安全体系在传统安全领域的失衡性,以及在非传统安全领域的交织性,会导致该区域的主导国对“中国崛起”在两个不同领域产生不同的认知,并引发不同的战略互动。这种双重互动将在深层次上影响未来南亚地区秩序转型的方向。

二、中国崛起与印度的战略关系调整

中国崛起已经成为21世纪重大的地缘政治现实。在这个过程中,中国和日本之间的力量对比变化具有重要的战略意义,可能意味着中国不应仅被视为东亚的一部分,而应被视为亚洲一个较为独立的战略单元,中国正在成为影响中国周边和国际体系的重要变量。在此前提下,中国崛起的效应通过不同的方式向周边扩散。

就中国崛起对南亚安全体系的冲击而言,目前以综合实力为基础的力量对比并没有发生实质性变化,印度仍然保持着“独大”地位。1990—2004年,印度国内生产总值(GDP)占世界总量的比重上升明显。[11] 在中国崛起的背景下,印度也以稳健的速度上升,在全球层面与中国等国家共同被称为“新兴国家”。预计印度2016年经济增长率为7.5%,超过中国的6.1%。[12] 这些均说明,中国崛起并不意味着中国能够成为南亚的主导性国家,因为中国崛起并没有对印度与其他南亚国家的力量对比结构产生显著影响。

然而,中国崛起对南亚安全体系在地缘政治上产生巨大冲击,并使该地区的主导性国家印度采取了一系列调整战略关系的行动,具体表现为:

第一,印度通过创新方式,试图强化自身在南亚的影响力,并防止任何外来国家在该地区保持强大的军事存在。美国学者的一些研究认为,这是“新方法、旧战略,因为印度对自身在南亚的定位和目标没有发生根本改变”[13]。这反映在具体的资源配置方面,就是印度将更多的战略资源集中于周边“同心圆”[14] 的第一层(即北部的尼泊尔和不丹)和第二层(主要是孟加拉国、斯里兰卡)国家,对阿富汗则主要采取“见缝插针”、以稳定为主的策略,并在力所能及的情况下,试图营造与巴基斯坦关系正常化的大气候。

这种战略背后的地缘考虑大致包括:鉴于中印尚存在边界问题,印度将北部山区国家如尼泊尔、不丹等视为“防范中国势力进入南亚的缓冲区”[15],同时也是印度必须要确保优势和影响力的关键区域;鉴于孟加拉国在地理上与印度东北部地区接壤,而且孟加拉国与东南亚国家长期保持着经贸联系,印度在一定时期内将其视为“东向行动”政策的跳板;同样,斯里兰卡在一定程度上也是印度从海上连接亚洲和中东的关键支点国家;而对于阿富汗,由于巴基斯坦因素的长期存在,印度目前并非将其视为周边外交的重点。

上述战略反映在政策方面,主要是莫迪上台后,大幅调整了与南亚国家的关系。新政府选择不丹作为莫迪上任后的首访国家,称印度和不丹具有“独一无二的特殊关系”。2015年3月,印度总理访问了塞舌尔、毛里求斯和斯里兰卡,并加强了印度与印度洋地区海洋安全和防务合作计划。2015年6月,印度与孟加拉国达成边界协议,在印度作出大幅让步的基础上,印孟长期遗留的飞地问题得以解决。作为交换条件,孟加拉国同意开放达卡,将其作为改善印主体部分与东北部的基础设施连通性的枢纽。一些研究认为,“对中国在南亚影响力的防范与戒备也是此次印度决定与孟加拉国解决边界争端的背景因素之一”。[16] 同样,经过印度长期、持续的努力,目前斯里兰卡和孟加拉国的现任政府均由亲印派主导。对于印度的安全宿敌巴基斯坦而言,近期印度也试图与其实现关系正常化。2015年11月,在泰国湄南(Chaophraya)举行的印巴媒体峰会就建议印控克什米尔和巴控克什米尔的民选政府领导人举行经常性会晤,就促进贸易、人文交流和传递友善信号而进行沟通和交流。2015年12月,印巴国家安全顾问和外交部长会面,宣布重启双边谈判。这种互动被视为“印度在推进与巴基斯坦对话方面,在议题选择和方式方法上巨大变化的体现”。[17]

第二,印度通过提升与美国、日本等亚太关键性国家的战略关系,弱化自身南亚次大陆国家属性,通过参与亚太区域事务来平衡中国在南亚逐渐加强的影响力。在“印—太”(Indo-Pacific)框架下,印度试图夯实自身亚洲大国的战略定位。鉴于此,印度大幅提升了与美国的战略关系,并加强了与日本等东亚关键性国家的战略关系。

美印战略关系的提升表现在美印防务合作的加强。以2008年小布什政府推动的《美印民用核协议》为序幕,美印防务关系提升的关键性事件包括:2009年《终端用户监督协定》签署后,美国开始向印度出售先进防务技术;2012年防务技术与贸易计划(U.S.-India Defense Technology and Trade Initiative, DTTI)出台,力图实现美印防务关系从单纯买卖关系向联合研发转型;2015年发表的《印美关于亚太和印度洋地区联合愿景声明》;等等。目前,美印两国建立了政府首脑和国家安全顾问两条安全热线,政府间联合工作小组也多达30余个,合作涵盖战略与防务、太空、网络安全、能源、气候、全球卫生以及民航合作等领域。美国驻印度大使理查德·维尔玛(Richard Verma)认为,“美印战略关系提升是基于两国对亚太地区的安全有着共同愿景,两国力图在广阔的印度洋—太平洋区域展开合作,以捍卫两国赖以生存的基于规则之上的区域秩序”。[18]

美印战略关系的强化意味着印度在美国安全棋盘上的权重继续加大,这既源于美国对中国崛起的深层焦虑,也源于印度自身试图摆脱巴基斯坦的安全束缚、力争成为亚洲大国的战略决心。“印度战略精英受一种雄心勃勃的战略愿景驱动,既要确保其在南亚的绝对领导力,又要追求更大的全球影响力。显然,21世纪以来美印关系的提升既加强了印度在国际舞台上的影响力,也强化了印度战略精英的野心。”[19] 美印战略关系的提升是双方相互需求的结果,“印度试图借重美国的支持和帮助实现自身大国崛起的目标,美国则极力争取印度在亚太、印度洋地区联手制衡中国。这一互动需求决定了印美战略合作无论在双边还是地区层面都将继续保持发展势头”。[20]

在美印战略关系提升的同时,印日战略关系也经历了重要转型。究其动因,不仅因为印度认为“日本的发展水平、财富积累水平、社会稳定性和科技创新能力,将确保这个国家在21世纪仍将维持其地区重要性”[21],更是基于日本是美国亚太再平衡战略关键一环的现实。在这种战略定位下,印日两国在2014年将双边关系升格为“特殊战略伙伴关系”;2015年,日本海军首次参加在孟加拉湾举行的“马拉巴尔”海军演习。未来,美印日三国可能以“维护海上航行及航空自由”等理由更加紧密地捆绑在一起。

中国崛起并未改变南亚安全结构上印度“独大”的失衡性特征,但在心理层面对印度形成了压力,使其通过主动调整战略关系来夯实自身的南亚主导国家和亚洲大国的定位。印度对南亚的战略认知与思维模式本质上并未改变,仍是谋求确保印度的绝对优势,仍遵循“零和”地缘政治竞争的逻辑。

三、中国崛起与南亚“中印 1”互动

主导性国家确立的基础是力量分配,但主导性国家的领导力并不完全由实力决定。从逻辑上看,为实现自身在南亚领导力的合法化,印度应该最大限度地为本地区提供公共产品。然而现实中,印度却似乎有意与南亚保持距离。仅就贸易而言,印度与南亚国家的经济依存度非常低。印度的主要贸易对象国为美国、西亚国家、中国及东盟国家,南盟作为一个整体在印度贸易总额中所占的比例一直在5%左右。[22] 因此,印度经济发展的红利很难在南亚产生溢出效应,使南亚国家受益。相反,在中国崛起的背景下,南亚部分国家甚至包括印度,越来越依赖中国的商品和市场(表2)。仅以中印双边贸易为例,双方贸易额从2000年的29亿美元上升到2014年的716亿美元,平均每年增幅为8.6%。其中,印度2014年从中国的进口额为582.8亿美元,增长13.3%,占印度进口总额的12.7%,增长1.7个百分点。[23] 从这个层面来讲,中国是南亚最重要的邻国之一已经成为现实。

资料来源:笔者根据IMFDirection of Trade Statistics 2014 整理,http://data.imf.org/?sk =253A4049-E94D-4228-B99D-561553731322&ss=1390030323199。

印度对南亚地区的政策存在明显的自相矛盾:一方面,印度努力确保其在南亚的主导权;但另一方面,无论是在能力还是意愿上,印度都未将南亚作为其战略优先项。对这一现象的解释主要有两派观点:一派认为,随着印度实力上升,加上美国亚太再平衡战略带来的重要战略机遇,印度的战略优先是跳出南亚,在更大的“印度—亚洲—太平洋”(Indo-Asia-Pacific)[24] 区域发挥影响力。与此相对,印度将其周边外交重点也置于“印亚太”区域。鉴于中国的经济发展对印度和南亚国家均是正资产,因此印度对中国在南亚的存在表示容忍,但要严格限定在经济领域。如果中国与南亚某些国家关系的深化具有重要的安全和战略涵义,印度完全有能力进行“重新洗牌”,斯里兰卡国内政局的变化就是例证。

另一派观点认为,当前印度对周边国家外交政策的调整,恰恰说明其仍然只是一个区域性国家,这些做法更大程度上是对中国的“推回”(push back),说明印度外交的本质仍是防御性的。与中国明确的深化改革与“走出去”不同,印度更多只是对中国的一种被动反应。印度在南亚、“印太”究竟要做什么,缺乏明确的战略规划。或者说,印度的雄心与实力之间仍然存在巨大落差。“受制于国内政治及国家管理能力,印度外交存在严重的资源不足,这从根本上使印度的表现大打折扣。”[25]

上述两派观点的差异主要集中在对印度的定位上,以及对中印在南亚互动的本质性判断,即印度对中国崛起的反应是防御性的,还是进攻性的?是与中国存在一定的合作空间,还是在安全领域完全排斥中国?如果印度在安全领域坚决排斥中国在南亚的影响力,其现实可行性如何?

部分美国学者认为,“长期以来,印度外交政策本质上是防御性的”[26]。这既与印度自身所能投入的资源有关,也与其自身意愿有关。“印度国内政治‘断裂’现象突出,缺乏实现目标的能力,这与印度精英自身未能在目标、手段上达成共识有关……就当前印度的国家表现而言,印度似乎也没有强烈意愿去努力实现其力量的最大化。”[27]

基于这些因素以及印度为南亚提供公共产品的谨慎做法,越来越多的南亚国家倾向于认为,为实现自身国家利益最大化,应适度引入中国,既可以在传统安全上对印度实行软性制衡,又可以在非传统安全议题上分享中国发展的红利,为自身发展创造条件。这方面比较典型的案例包括:在中国推进“孟中印缅”经济走廊(The Bangladesh–China–India–Myanmar Forum for Regional Cooperation, BCIM)的进程中,孟加拉国将自身定位为“链接”中国和印度的中介;尼泊尔也希望将自身打造成连接中国和印度贸易的重要过境“枢纽”;同样,阿富汗在国内政治转型的进程中,也欢迎包括印度和中国在内的地区国家发挥更加积极的建设性作用。中国与南亚国家的利益交织,正在逐渐塑造一种“中印 1”的动态平衡模式。

但需要指出的是,这种“中印 1”的互动属于一种发展导向的模式,是南亚多数国家自身发展的内在需求,区别于大国权力平衡。简而言之,与地缘竞争的“零和”逻辑不同,“中印 孟加拉国”、“中印 斯里兰卡”的互动模式并不具备安全上的相互指向性,而是小国更愿意同时分享中印两个大国发展红利的朴素需求。南亚的“中印 1”模式是“非零和”性的,具有共生性,而且中印之间也存在巨大的合作空间。

据亚洲开发银行预测,东盟、中国和印度(ASEAN-China-India, ACI)将是世界经济发展的引擎,“世界经济的重心将从西方转移至东盟、中国和印度”。[28] 与此同时,“亚洲的经济重心将从东亚向亚洲中南部转移”。[29] 这种大的发展趋势与中国的西部大开发相结合,将对中国和南亚产生巨大的地缘经济影响。如果中印能够意识到两国在崛起过程中出现的新机遇,那么两国在南亚更多的将是合作关系,而非主导国与后来者之间的竞争关系。

在具体路径上,鉴于非传统安全议题的低政治性,以发展为导向的“中印 1”模式将首先在非传统安全领域落地生根,抓手可以是跨国非传统威胁,如跨界水资源问题,也可以是涉及各国发展利益的非传统安全领域的安全合作,如反海盗联合演习等。在2015年5月印度总理莫迪访华期间达成的《中国印度联合声明》中,中印双方重申,“中印同时复兴为实现亚洲世纪提供了重要机遇,中印关系将在21世纪的亚洲乃至全球发挥决定性作用。中印必须在追求各自发展目标和维护安全利益的进程中相互支持”。[30] 这为中印在南亚的安全合作提供了指导性原则。未来,中印在安全观念上如何认知彼此,将决定南亚形成一个“共同发展、开放竞争、相互包容”的地区秩序,还是形成一个“较为封闭、断裂的、相互抵消和竞争”的地区秩序。

四、主导国意志与地区秩序的未来

目前,南亚并不存在一种公认的、被广泛接受的安全秩序。一方面,印度还未彻底实现与巴基斯坦的和解,而这往往被视为印度最终确定在南亚的主导性地位的核心标志;另一方面,在能力上,印度仍缺少足够的资源(如资金、专业技术)来为南亚国家提供发展所需的公共产品。同时,南亚也不存在使印度的发展红利外溢至该地区的内在机制。

从印度最近发布的《外交政策年度报告》中不难看出,印度仍认为,“在当前历史性的进程中,实现与巴基斯坦的和解对新德里而言是一个挑战。缓解印巴信任赤字将是当前政府长期努力的方向”。[31] 尽管印度和巴基斯坦在2015年底达成了一项重启对话的协定,但很快被2016年年初印度空军基地的恐怖袭击事件所打断。印度要实现与巴基斯坦关系的正常化仍是一个长期的、艰巨的、结构性问题。同样,在资金上,印度自身在发展过程中面临着巨大的资金缺口问题。在新近的2016—2017财政年度预算中,印度仅补贴农业的资金就高达3 600亿卢比(约合53亿美元),而在公路、铁路、港口等基础设施建设上面临高达22 125亿卢比的资金缺口,[32] 这些问题均需要通过外部融资来解决。

在此背景下,中国的崛起使其拥有了影响未来南亚地区秩序构建的可能性。这种影响力主要通过两种互动来完成:一是中国与印度的双边互动;二是“中—印—南亚邻国”的互动。

具体而言,对于中国的崛起,印度作为南亚的主导性国家,主要在两个维度做出不同反应:即在传统安全领域,继续通过调整战略关系,来试图部分抵消中国在南亚上升的地缘影响力;而在非传统安全领域,印度并不完全排斥与中国合作,只是合作要符合印度的长期国家利益。

关于“中—印—南亚邻国”的互动,南亚多数国家将中国崛起看作是一种机遇,至少是提供了更多的选择空间,南亚的“中印 1”模式正逐步常态化。中国的发展使周边概念得以延展,资本和市场的外拓性使喜马拉雅山作为天然地理屏障的效用正在逐渐消减。经济联系的增强无法确保南亚继续保持一个独立、封闭的战略单元状态,而海洋航道对于能源运输和国际贸易的价值,使印度洋也不能仅仅是“印度之洋”。当中国在地缘经济上与南亚越来越近,而印度传统上基于地缘、力量和战略互动而积累的优势地位,并不能通过提供公共产品来提高南亚国家整体福祉的情况下,印度的领导力会受到质疑,南亚国家也更倾向于在中印之间采取平衡政策。

在中国的“一带一路”倡议推进过程中,南亚国家如斯里兰卡、孟加拉国、马尔代夫等均反应积极,而印度基于地缘政治考虑,对此反应比较谨慎。然而,在现实中,地缘政治考虑在特定情况下也需要服从于地缘经济合作共赢的内在逻辑。例如,在创建亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)过程中,印度由于在陆地上与中国过于接近,加之中国的“丝绸之路经济带”可能在亚洲产生中心聚集效应,导致印度直接与中国对抗的成本过高,而这并不符合印度自身的发展利益,这可以从深层次上解释印度选择加入亚投行的原因。

相较于南亚存在的印巴非对称性对抗状态,中国崛起的经济红利客观上可以同时惠及印度和巴基斯坦双方,这为未来印巴关系实现正常化提供了战略空间。随着印巴两国在经济、社会领域的实质性发展,双方可能会逐渐降低对传统军事安全上的“相互指向性”的敏感度和敌意,并有可能从新的视角来看待两国存在的安全症结。作为亚洲政治、安全发展的关键性国家,中国更倾向于以发展的理念来塑造与周边国家的关系,也更愿意“积极为地区发展出力”。[33] 在南亚地区,中国从与南亚国家建设命运共同体的角度,同时推进“两大走廊”即中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊的建设。从发展的角度看,“各国都需要通过加强与中国的经济合作来加快自身的经济发展,搭上中国发展的便车”。[34]

然而,这种以发展为核心概念的安全框架,目前并没有得到印度的认同,印度仍倾向于从地缘政治“零和”竞争的角度,来判断中国的战略意图。如部分印度学者的研究认为,“孟中印缅经济走廊将绕开珠穆朗玛峰的天然屏障,从地理上打通中国与南亚之间的物理连接;另外,中巴经济走廊将使中国有能力直接进入阿拉伯海。经过十年,中国将形成以自己为中心的庞大网络,这必将对印度在南亚区域传统的优势地位形成挑战。”[35] 这种对中国战略意图的担忧,可能是目前孟中印缅经济走廊建设推进缓慢的重要原因。同样,印度以中巴经济走廊通过印巴争议的克什米尔地区为由,对中巴经济走廊的快速推进反应消极。

随着中国崛起带来的投射能力的增强,在应对跨国性非传统安全威胁的过程中,南亚可能会出现以临时性议题为基础的多边合作网络,也可能会出现更为灵活的跨区域安全机制。多边合作网络与南亚人口和社会的高度多元化特征相关,在应对一些非传统安全问题时,“需关注公民社会、媒体在塑造民意基础中的作用……南亚公民社会和各种非政府组织将各国关注某个具体问题的精英聚集在一起,并针对性地开展二轨对话。这种网络对于动员所需资源非常重要”。[36] 即使是对印度和巴基斯坦这种在官方层面存在明显敌意的国家,民间层面和解、友好的基础也相对良好。同时,由于非传统安全威胁的扩散性和难以预测性,使建立一些更为灵活的跨区域合作机制成为可能。如中国与南亚国家可以尝试开展一些应对非传统安全威胁的情景模拟式的常态性对话,就可能出现的非传统安全挑战进行思考,并创造性地提出一些集体性的应对方案。

总体而言,在南亚地区中印互动是关键,而中印互动的关键则是印度作为南亚的主导国,决定以怎样的核心价值观念来塑造地区秩序,是将地区秩序的本质视为地缘政治竞争的工具,还是认为通过努力可以形成一种以共同发展、超越地缘竞争为特点的新的区域发展模式。当然,在此过程中,作为影响南亚地区的关键国家,中国也应“充分认识自身崛起所带来的地区效应,有效降低中国崛起的负面冲击力,积极促进地区稳定与共同发展”。[37]

如果中印两国能以共同发展的思维建设性处理两国关系,将为塑造未来的地区安全秩序提供新的基础。对于中国崛起以及“一带一路”倡议,如果印度仅仅从地缘政治的角度来加以考量,那么南亚地区的安全秩序无疑会陷入地缘政治竞争的陷阱。相反,如果中印两国能从构建双方更为紧密的发展伙伴关系出发,认真思考双方共同发展的路径,那么两国完全可以实现共同复兴,中印两国也有可能在地区安全秩序中摆脱所谓“后来者”与传统主导国之间“零和”竞争的陷阱。另外,在中印各自工业化的基础之上,国家间的相互依赖也正变得越来越具有实质意义。

主导国的意志选择除了会影响安全秩序的发展方向,还会通过制度进行自我“合法化和内化”。通过建立安全规范,主导国的意志得以制度化,并在实践中通过约束行为体的行为,从而形成一种“被认可的”领导力。从本质上讲,规范是“限定行动,协调相互间的期望并减少不确定性”。[38] 在实践中,“规范不仅建立了对有关特殊行为体行为的期望,而且也指导国家行为,使国家行为受到规范、新的利益以及认同的影响”。[39] 因而,规范具有稳定性,也有助于形成合法的领导力。

对于南亚这样一个传统安全威胁与非传统安全威胁均非常突出的区域,在安全秩序的构建方面,主导国的价值选择是关键。如果主导国能超越传统地缘政治的竞争思维,将关注点从安全对抗转到开放、包容和共生的共同发展上来,将使南亚地区在整体性受益,并开创中印互动关系的新模式,也将从长远角度提升印度在该地区的领导力。当然,在地区秩序的建构过程中,任何国家都应避免过于突出本国意志。地区秩序的构建过程在本质上是一个利益共同体的塑造过程,也是一个价值观念互动和选择的过程。

[收稿日期:2015-12-27]

[修回日期:2016-03-11]

[责任编辑:石晨霞]

文献来源:《国际展望》

注释:

[①] 习近平:《积极树立亚洲安全观共创安全合作新局面》,人民网,2014年5月22日,http://politics.people.com.cn/n/2014/0522/c1024-25048258.html。

[②] 根据《南亚区域合作联盟宪章》规定,南亚包括传统七国(印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和不丹五个陆地国家,以及斯里兰卡和马尔代夫这两个岛国),外加阿富汗。中国不属于南亚国家,但中国正在成为南亚地区最重要的邻国和安全行为体。参见Swaran Singh, China-South Asian: Issues, Equations, Policies, New Deli: Lancer’s Books, 2003。

[③] [英]巴里·布赞、[丹麦]奥利·维夫著:《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐、孙霞、胡勇译,上海世纪出版集团2009年版,第120-121页。

[④] Sujit Dutta, “South Asian Regional Security Architecture: Between Anarchy and Order,” in Smruti S. Pattanaik, ed., South Asia: Envisioning a Regional Future, New Delhi: Pentagon Press, 2011, p. 24.

[⑤] 唐世平:《中国—印度关系的博弈和中国的南亚战略》,载《世界经济与政治》2000年第9期,第28页。

[⑥] 赵干城:《南亚地区安全的多重博弈》,载《当代世界》2009年第7期,第23-25页。

[⑦] 马加力:《南亚地区战略态势出现明显变化》,载《和平与发展》2009年第1期,第52页。

[⑧] Brahma Chellaney, “Leader Article: Counter China’s Designs,” The Times of India, January 16, 2008, http://articles.timesofindia.indiatimes.com.

[⑨] 阎学通:《大国国际秩序观既要好听还得好用》,中国社会科学网,2015年5月12日,http://www.cssn.cn/zk/zk_zz/201505/t20150512_1766932.shtml。

[⑩] Toby Dodge, “Domestic Politics and State-building,” in Toby Dodge and Nicholas Redman, eds., Afghanistan to 2015 and Beyond, London: IISS, 2011, pp. 79-80.

[11]International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924,534&s=NGDPD,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH&grp=0&a=&pr.x=90&pr.y=12.

[12] IMF, World Economic Outlook (Update) 2016, January 2016, p. 6, https://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116.pdf.

[13] Arijit Mazumdar, “India’s South Asia Policy in the Twenty-first Century: New Approach, Old Strategy,” Contemporary Politics, Vol. 18, No. 3, September 2012, pp. 286-302.

[14] 代表性论文参见C. Raja Mohan, “India and the Balance of Power,” Foreign Affairs, July/August 2006。

[15] 孙士海、江亦丽主编:《二战后南亚国家对外关系研究》,方志出版社2007年版,第16页。

[16] 蓝建学、宁胜男:《印孟边界协议的战略考量与中国因素》,载《世界知识》2015年第13期,第29页。

[17] C. Raja Mohan, “How Prime Minister Modi Can Sustain India’s Pakistan Dialogue,” Policy Outlook, February 12, 2016, http://carnegieendowment.org/2016/02/12/how-prime-minister-modi- can-sustain-india-s-pakistan-dialogue/itp1.

[18] Richard Verma, “U.S-India Relations: A Conversation With U.S Ambassador to India,” The Brookings Institute, December 11, 2015, http://www.brookings.edu/events/2015/12/11-verma-us- india-relations.

[19] Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, New York: Basic Books, 2012, p. 20.

[20] 张力:《美印新一轮战略互动:观察与评估》,载《南亚研究季刊》2015年第2期,第8页。

[21] Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski, and Michael Wills, eds., Strategic Asia 2015-16: Foundations of National Power in the Asia-Pacific, Seattle: The National Bureau of Asian Research, 2015, p. 15.

[22] 根据IMF Direction of Trade Statistic Data估算。同时参考Rajiv Kumar and Manjeeta Singh, “India’s Role in South Asia Trade and Investment Integration,” ADB Working Paper Series, No.32, July 2009, http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28506/wp32-india-role-south- asia-trade.pdf。

[23]《2014年印度货物贸易及中印双边贸易概况》,商务部网站,2015年4月10日,http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=43234。

[24] Ash Carter, “Joint Press Briefing by Secretary Carter and Minister Parrikar in the Pentagon Briefing Room,” U.S. Department of Defense, December 10, 2015, http://www.defense.gov/News/ News-Transcripts/Transcript-View/Article/633703/joint-press-briefing-by-secretary-carter-and-minister-parrikar-in-the-pentagon.

[25] Rajesh Rajaopalan, “India’s Unrealized Power,” in Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski, and Michael Wills, eds., Strategic Asia 2015-16: Foundations of National Power in the Asia-Pacific, p. 160.

[26] Ashley J. Tellis, “India as a Leading Power,” Carnegie Endowment for International Peace, April 2016, p. 3.

[27] Ibid., pp. 11-13.

[28] ADB Institute, ASEAN, PRC And India: The Great Transformation, Tokyo: ADB Institute, 2014, pp.5-6, http://www.adb.org/sites/default/files/publication/159310/adbi-asean-prc-india-trans formation.pdf.

[29] 钟飞腾:《超越地缘政治迷思:中国的新亚洲战略》,载《外交评论》2014年第6期,第30页。

[30]《中华人民共和国和印度共和国联合声明》,外交部网站,2015年5月15日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1264174.shtml。

[31] Avtar Singh Bhasin, India’s Foreign Relations-2012 Documents, Public Diplomacy Division, Ministry of External Affairs, Government of India, June 2, 2015, pp. 7-8, http://www.mea.gov.in/ Images/pdf/India-foreign-relation-2012.pdf.

[32]National Information Center, “Key Features of Budget 2016-17,” pp. 2, 6, http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bh/bh1.pdf.

[33] 王毅:《2016年中国外交将积极为地区发展出力》,外交部网站,2015年12月12日,http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1323783.shtml。

[34] 张蕴岭:《中国的周边区域观回归与新秩序构建》,载《世界经济与政治》2015年第1期,第19页。

[35] 转引自林民旺:《印度对“一带一路”的认知及中国的政策选择》,载《世界经济与政治》2015年第5期,第46页。

[36] Mahin Karim, “The Future of South Asia Security: Prospects for a Nontraditional Security Architecture,” NBR Project Report, April 2014, p. 8, http://www.nbr.org/downloads/pdfs/ PSA/NTS_projectreport_April2013.pdf.

[37] 门洪华:《四大力量博弈和东亚秩序》,载《国际政治研究》2015年第5期,第65页。

[38] [加拿大]阿米塔·阿查亚:《构建安全共同体:东盟与地区秩序》,上海人民出版社2004年版,第33页。

[39] Jeffery T. Checkel, “The Constructivist Turn in International Relations Theory,” World Politics, Vol. 50, No. 2, 1998, p. 345.