- 新开发银行的发展创新

- G20与联合国2030可持续发展议程

- 全球经济治理:新挑战与中国路径

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- “中澳对话:G20与地区倡议”国际学术研讨会综述

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 接力杭州峰会,续写世界和平发展新篇章

- 中国推动G20发挥全球治理的领导作用

- 成玉麟接受新华社采访,从日本视角评述G20杭州峰会

- 巴西总统可能是最需要G20的人

- 落实2030可持续发展议程 共筑人类社会美好未来

- 杭州峰会一大亮点:助推2030可持续发展议程

- G20让世界看到中国不是“挑战者”而是“建设者”

2015年9月25日,联合国发展峰会通过2030年可持续发展议程(以下简称“2030年议程”),以接替于2015年底到期的联合国千年发展目标。该议程将指导2016—2030年期间世界各国发展努力和国际发展合作,推动人类实现经济、社会与环境的可持续发展。为避免联合国千年发展目标通过5年之后才正式启动的严重拖延现象重现,各方甚至在2030年议程通过之前便着手准备推进其落实,其典型便是二十国集团(G20)。2015年11月在土耳其召开的G20安塔利亚峰会公报指出,“2030年可持续发展议程,包括可持续发展目标和《亚的斯亚贝巴行动议程》(Addis Ababa Action Agenda, AAAA),为国际发展工作设定了一个转型、普遍、富有雄心的框架。我们积极承诺落实其各项成果,确保我们消除贫困的努力不使任何人被落下,为全人类创造一个包容、可持续的未来。我们核准《G20和低收入发展中国家框架》,以加强我们在发展领域的对话和参与。我们将在2016年制定行动计划,使我们的工作与2030年可持续发展议程更好衔接。”[①] 要实现上述目标,就需要在G20与2030年议程之间建设一座桥梁,实现二者的沟通与融通。目前,无论是G20内设机构还是2030年议程落实机制中,均缺乏这一关键性的桥梁。因此,有必要拓展G20框架内既有的发展工作组(DWG)的功能,使之有充分能力在协调G20内设各发展相关机构的基础上,推动实现G20与2030年议程的有效对接。

一、2030年议程简介

2030年议程是始于2000年的联合国千年发展目标(MDGs)的后续和升级,它提出了远比千年发展目标更具普遍性、开放性和高质量的目标。

(一)2030年议程的制定过程

2010年9月召开的第65届联合国大会千年发展目标高级别会议正式启动了有关千年发展目标到期后的国际发展议程的讨论。此后的讨论大致经历了三个阶段:[②]

第一阶段自2010年9月到2013年8月,集中体现为全球范围的开放性咨询和参与式讨论进程,其讨论重点是后千年发展目标(post-MDGs),核心目标是收集各种提议的目标,此外还有一个隐藏的目标是如何使新的议程拥有比千年发展目标更大的国际合法性。这一时期发挥主导作用的是多个主要对联合国秘书长负责的咨询进程,主要包括联合国系统工作组(UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda,UNSTT)、联合国发展集团(UN Development Group, UNDG)、联合国秘书长2015年后联合国发展议程高级别名人小组(High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda,简称“高级别小组”)、联合国可持续发展行动网络领导委员会(Sustainable Development Solutions Network,简称“可持续发展行动网络”)、联合国各地区经济委员会(Regional Economic Committees, RECs)、联合国全球契约组织(UN Global Compact)等。

第二阶段是自2013年9月至2014年8月,集中体现为联合国大会可持续发展目标开放工作组(Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals,简称“开放工作组”)进程,讨论重点转向如何实现千年发展目标与可持续发展目标(sustainable development goals, SDGs)的合流,“联合国2015年后发展议程”逐渐成为拟议中的新议程的代称。这一阶段联大主席和成员国两个渠道同时展开:前者是要通过联大主席工作序列进行,包括联大主席组织的3次专题辩论和4次高级别会议;后者则通过联合国大会可持续发展目标开放工作组和可持续发展融资专家委员会(Committee of Experts on Sustainable Development Financing)展开,一个负责目标拟定,一个负责融资方案。这一阶段对前一阶段的大量提议目标进行了重大压缩,最终形成了17个目标的总体框架,从而为第三阶段的政府间谈判奠定基础。

第三阶段是自2014年9月至2015年9月,集中体现为联合国大会政府间谈判进程,讨论重点是以开放工作组成果文件为基础确定最终将于2015年9月联合国发展峰会通过的最终议程文本,“2030年可持续发展议程”于2015年8月中旬成为其正式官方名称。这一时期最重要的进程是共计7轮的政府间谈判。此外,高级别政治论坛(High Level Political Forum, HLPF)也逐渐被确立为2030年议程落实阶段的监督与评估机制。

需要指出的是,2030年议程的制定进程事实上并未因在联合国峰会通过而终止,因为还需要制定衡量具体落实效果的指标。这一进程在2015年初便已启动,由联合国统计委员会于2015年3月创设的可持续发展目标各项指标机构间专家组(Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goals,IAEG-SDGs,简称“指标专家组”)负责,已于2016年3月基本完成。

(二)2030年议程的目标结构

2030年议程共计有17项目标(goals)、169项具体目标(targets),相应的指标(indicators)基本确定为230个(截至2016年3月底)。[③]

2030年议程的17项目标又被称作“可持续发展目标”,从内容上可以分为四组:第1—7项目标涉及消除贫困、消除饥饿、保障受教育权利、促进性别平等、享有水、环境卫生和能源服务等,主要体现保障人自身发展的基本需求,特别是弱势群体的基本权利;第8—11项目标涉及可持续经济增长和就业,可持续工业化和创新,减少不平等,建设可持续城市和人类住区,可持续的消费和生产等,重点在促进可持续的经济增长和社会包容;第13—15项目标涉及应对气候变化、保护海洋资源和陆地生态系统,强调环境可持续性;第16—17项涉及制度建设、执行手段和伙伴关系,重点通过国际合作推动各项目标的落实。

如果从2030年议程与千年发展目标的相互关联看,又可将2030年议程目标分为三类:一是继续推进千年发展目标中未完成的相关目标,如消除贫困、教育、卫生等,主要集中于第1—6项目标中。当然,2030年议程对所有未完成的千年发展目标都有所升级,提高了门槛。例如,千年发展目标的减贫目标是“1990年至2015年间,将每日收入低于1.25美元的人口比例减半”(具体目标1.A),2030年议程将其升级为“到2030年,在世界所有人口中消除极端贫穷,目前的衡量标准是每人每日生活费不足1.25美元”(具体目标1.1);又如,千年发展目标规定“1990年至2015年间,将五岁以下死亡率降低三分之二”(具体目标4.A),而2030年议程则期望“到2030年,消除新生儿和5岁以下儿童可预防的死亡率”(具体目标3.2);再如,千年发展目标要求“1990年至2015年间,产妇死亡率降低四分之三”(具体目标5.A),而2030年议程则期待“到2030年,将全球孕产妇死亡率减至每10万活产少于70人”(具体目标3.1);等等。

二是新增的大量可持续发展目标。在2030年议程的制定过程中,国际社会面临三方面的冲击,一是国际恐怖主义的泛滥,二是全球金融危机的爆发,三是以气候变化、埃博拉等为代表的全球性问题滋生。这三大挑战要求新的国际发展议程提出新的发展观和国际发展合作观,实现国际发展合作的可持续性。这样,可持续发展问题成为2030年议程的核心关注。为此,2030年议程将包容性发展、气候变化、可持续消费与生产、海洋环境保护、生态系统保护、和平与包容社会等都纳入议程之中。2030年议程对前述未完成的千年发展目标的升级努力,也与可持续性要求是一脉相承的。

三是与执行手段、全球伙伴关系的相关目标。与千年发展目标相比,2030年议程相当宏伟,这就要求有更为全面和深入的执行手段及全球伙伴关系的支持。效仿千年发展目标,2030年议程也将相关手段和伙伴关系单独列出,其中第17项目标名为“加强实施手段、重振可持续发展全球伙伴关系”,下有19个具体目标,全部指向全球伙伴关系建设。在前16项目标中,也列出了共计43项执行手段。换句话说,2030年议程的具体目标中有62项涉及执行手段和全球伙伴关系。

(三)2030年议程与G20的政策空间

联合国副秘书长吴红波认为,2030年议程有四个特征,即制定者“扩面”、适用对象“扩容”、发展理念更新、重在落实。[④] 尽管如此,2030年议程仍存在明显不足:第一,尽管千年发展目标的后续落实得到重点强调,但在2030年议程中,相关具体目标的数量事实上很少,即使是涉及千年发展目标的具体目标也被重大地升级为可持续发展目标了。在169项具体目标中,可持续发展目标的数量接近100个,而真正的后千年发展目标不足10个。第二,尽管强调2030年议程不具法律约束力,但对诸如政策一致性、数据革命、数据的全球可比较性等的强调表明,备受争议的援助附加条件正通过某种技术合理性掩盖,合法进入了2030年后议程。第三,尽管2030年议程强调“普遍性”,但根本上仍是一种南北关系,整个目标框架中“发展中国家”和“欠发达国家”两词共出现100余次,而发达国家不足20次,新兴大国不足10次。

结合上述两个方面可以发现,在2030年议程的落实过程中,G20有重大的政策空间:一方面,通过积极推动2030年议程在制定者、适用对象、发展理念及执行手段等方面的更新得到真正落实,G20不仅可实现自身从应急机制向发展促进的长期机制的转型,还可切实推动可持续发展目标的实现;另一方面,鉴于2030年议程仍存在重大不足,G20应围绕被遗漏的、特别是与联合国千年发展目标密切相关的领域、全球可持续发展伙伴关系等加大努力,特别是推动创设“富者的责任”(role of the rich)[⑤],从而为全球贫困消除、“绝不让任何一个人掉队”目标等作出贡献。

二、2030年议程后续落实的要素

2030年议程将指导全球未来15年的发展努力与发展合作,其落实是一个循序渐进的过程,需要在具体执行过程中不断修正与调整。2030年议程的后续落实大致可分为四个要素,即国别与地区战略和政策规划对接,国别与地区指标对接与修正,后续落实与评估机制建设,全球可持续发展伙伴关系建设。

(一)国别战略对接

国别与地区战略和政策规划对接是2030年议程得以落实的最为重要环节。根本上,2030年议程是一个全球性的发展议程,并不具备法律约束力,因此必须根据各国具体情况加以调整。正如《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》所指出的,“可持续发展目标和具体目标是一个整体,不可分割,是全球性和普遍适用的,兼顾各国的国情、能力和发展水平,并尊重各国的政策和优先事项。具体目标是人们渴望达到的全球性目标,由各国政府根据国际社会的总目标,兼顾本国国情制定。各国政府还将决定如何把这些激励人心的全球目标列入本国的规划工作、政策和战略。”“我们确认各国对本国经济和社会发展负有首要责任”,“我们会在考虑到本国实际情况、能力和发展程度的同时,依照本国的政策和优先事项,努力在国家、区域和全球各级执行本议程。我们将在继续依循相关国际规则和承诺的同时,保留国家政策空间,以促进持久、包容和可持续的经济增长,特别是发展中国家的增长。”[⑥] 换句话说,各国和地区如何将自身政策优先、行动规划及预算与2030年议程的目标—具体目标—指标(goal-target-indicator, GTI)体系相结合,是关键性的第一步;它不仅有助于推动2030年议程的落实,更有利于保证国家对自身发展的所有权。联合国千年发展目标的经验表明,在目标与国家规划、既有政策优先联系最好的地方,成功的可能性更大,可跟踪度更高。国别与地区的战略和政策对接,首先要求所有联合国成员国尽快制定具有雄心的国家对策以落实2030年议程,即制定自身的国家发展战略和可持续发展战略。

(二)国别指标对接

如果说战略与政策规划对接更多体现的是各国落实2030年议程的政治意愿的话,那么指标对接与修正便是将2030年议程落到实处。指标对于2030年议程后续落实的重要性不言而喻,其背后隐藏着全球治理在过去20年里的一个重大发展,笔者称之为全球治理的指标化发展或“指标化治理”。所谓指标化治理,不只是意味着全球治理进展的可衡量度得到提高,更意味着全球治理议程设定的重大权力转移。在新兴大国尚未全面崛起之前,西方发达国家或更准确的传统发展援助方凭借其既有优势,可将其战略议程强加于发展中国家之上,联合国千年发展目标本身便因此而备受批评。一方面为缓解这一指责,另一方面确保新兴大国在参与全球议程设定时不会动摇西方的传统主导地位,指标化治理成为一个新的选择。因为,指标可以传递出与既定议程并不完全一致的政策优先信号;在制定指标时,目标和具体目标所确立的政策优先可能被悄然替换。这样,哪怕西方国家在目标制定时接受了全球权势转移的现实,仍可通过操纵指标制定而否定其在目标制定时所作出的承诺。广大新兴大国和发展中国家显然意识到指标化治理的这一潜在后果,并采取了积极措施予以限制。[⑦]

尽管如此,由于西方传统的强势地位和新兴大国、发展中国家对指标化治理尚不够了解,导致2030年议程的目标、具体目标在转换为指标过程中,仍出现了大量的被替换、被忽视现象,有诸多指标并未体现相对应的目标、具体目标的真正意图。例如,具体目标1.a要求“从各种来源,包括通过加强发展合作,大力调集资源,为发展中国家,特别是最不发达国家提供适当和可预见的资源,以便执行消除一切形式贫穷的方案和政策”,其核心强调的是“发展合作”,但与之相对应的两个指标均未涉及这一问题。[⑧] 又如,整个指标体系中,最大的不足便是缺乏与发达国家或者“富人”相关的指标,包括其应当为其他国家实现可持续发展目标贡献什么、其自身应当实现什么样的可持续发展目标及如何将“富人”与“穷人”纳入同一衡量体系从而使指标衡量更为合理等。[⑨]

因此,尽管战略与政策规划对接可能意味着各国有政治意愿推动2030年议程在本国的后续落实,但如果不同国家对指标体系的调整或修正幅度过大,也可能意味着2030年议程的严重异化。正因如此,联合国统计委员会一方面强调国情差异,另一方面也强调指标衡量的国际可比较性,但这又引发广大发展中国家对指标“独裁”的担忧。

(三)后续落实与评估机制

包括全球、地区和国别三个层次的后续落实与评估机制建设,是2030年议程得以有效落实的保障措施。根据2030年议程,各联合国成员国应当在国家和国家以下各级定期进行包容性进展评估,评估工作由国家来主导和推动。这种评估应借鉴参考土著居民、民间社会、私营部门和其他利益攸关方的意见,并符合各国的国情、政策和优先事项。各国议会以及其他机构也可以支持这些工作。在地区层面,必须巩固加强现有的区域后续落实和评估机制并留出足够的政策空间,鼓励所有会员国寻找交换意见的最恰当区域论坛。区域和次区域各级的后续落实和评估可酌情为包括自愿评估在内的互学互鉴、分享最佳做法和讨论共同目标提供机会。所有国别和地区的后续落实与评估机制将为全球层面(包括可持续发展问题高级别政治论坛,HLPF)的后续落实和评估工作奠定基础。

在后续落实和评估机制建设中,两个方面特别重要。一是如何推动不同层次内部及相互间的政策一致性。政策一致性概念是由经济合作与发展组织发展援助委员会(OECD-DAC)所提出的,因此往往被认为更多是援助共同体对此前援助不够有效的反思产物。[⑩] 尽管如此,政策一致性概念仍对2030年议程的后续落实与评估有着根本的重要性,因为在如此宏大的发展议程的落实过程中,如果缺乏部门协调,其后果将难以想象。具体而言,2030年议程后续落实与评估过程中的政策一致性应当在四个层次上加以贯彻:各国负责落实2030年议程的不同部门相互之间;为2030年议程后续落实和评估提供支助的发展合作伙伴相互之间;发展合作伙伴内部的不同支助项目与拨付渠道相互之间;发展合作伙伴与受援方政府相互之间。

二是为推动全球、地区和国别的后续落实与评估,就必须推动在全球范围内推动“数据革命”。尽管广义上的“数据革命”更多与互联网革命及由此而来的大数据、云计算等相关[11],但2030年议程框架下的数据革命更多指数据的质量、时效、开放等内容。对数据革命的要求首先源于联合国千年发展目标落实的教训,“很多时候,由于对人们生活的社会和经济环境最基本数据的缺乏,对发展所做努力的成效大打折扣”,因此“必须利用新的技术,为所有人提供数据的获得途径”。[12] 联合国可持续发展独立数据革命专家组(Independent Expert Advisory Group on the Data Revolution,简称“独立数据专家组”)对“为了可持续发展的数据革命”的具体内容作了界定,包括三个要素:第一,传统数据与新数据的整合,将为用户创造更详细、更及时、更有意义的高质量信息,以满足不同需求,尤其是促进和监测可持续发展;第二,通过公开性和透明度的提升,提高数据的使用率,避免数据滥用对个人和群体的人权侵犯,最大程度减少在数据生产、获取和使用过程中的不平等;第三,更好地为人民赋权,促进更好决策、更好的参与和履责,为全人类提供更好的未来。[13] 2030年议程的具体目标17.18和17.19专门聚焦数据革命,中国政府也强调应帮助发展中国家提高统计能力。

(四)全球可持续发展伙伴关系

全球可持续发展伙伴关系或更宽泛的围绕2030年议程展开的国际合作,是2030年议程后续落实和评估的另一重要保障。2030年议程呼吁“恢复全球可持续发展伙伴关系的活力”。回顾全球发展伙伴关系的演进可以发现,在进入21世纪之前,促进发展的伙伴关系几乎完全缺失。2002年于南非约翰内斯堡举行的世界可持续发展峰会(World Summit on Sustainable Development)首次正式提出“可持续发展伙伴关系”,这很大程度上是由于政府间协议难以推动对发展目标的承诺兑现,因此需要有一种替代性的来自公民社会、私营部门的伙伴关系。因此,伙伴关系很大程度上是被当作一种全球治理的替代方法提出的,这也正是在南非约翰内斯堡世界可持续发展峰会上,伙伴关系被当作“二类协议”(Type-2 Agreement)——政府协议被称作“一类协议”(Type-1 Agreement)——得以提出的原因。[14] 因此,在联合国千年发展目标落实期间,国际社会所强调的全球伙伴关系更多聚焦公私伙伴关系(public-private partnership, PPP)。在2030年议程的制定过程中,更引人关注的并非公私伙伴关系,而是由于新兴大国群体性崛起而引发的更新公共伙伴关系(public partnership),由此而来的是南北方围绕“共同但有区别的原则”的激烈争论。最后,2030年议程具体目标第17.17规定“鼓励和推动参照组建伙伴关系的经验和资源配置战略,建立有效的公共伙伴关系、公私伙伴关系和民间社会伙伴关系”,但其相应的指标(17.17.1)却仅提及后两者“为建立公私伙伴关系和民间社会伙伴关系承付的美元数额”,“公共伙伴关系”没有在指标中得到体现,说明有关“共同但有区别的责任”的南北争论仍在继续。

三、2030年议程后续落实的挑战

尽管雄心勃勃,但2030年议程的后续落实和评估的确面临诸多挑战。如果说由于资金不足导致诸如技术转移、能力培养、数据革命等相对更为表面且有《亚的斯亚贝巴行动议程》设法解决,那么2030年议程制定背后的理念、观念差异等可能使建立桥梁性机制显得更加迫切和必要。

(一)指标化治理与行为规范缺失

迄今为止,少有人注意到全球发展议程制定作为全球治理努力的区别性或独特性。一般而言,当论及全球治理时,人们往往想到各种制度性安排,其强调重点是各行为体应当如何行为,其核心机制是对相应行为规范的服从和惩罚机制。[15] 这一规范化治理方法在聚焦行为边界设定的同时,往往忽视此类行为的具体目标,仅罗列出一些相对宽泛和模糊的潜在目标,如全球气候变化治理的2℃目标。相比之下,2030年议程及此前的千年发展目标有着明显的区别,即设定更为具体的可衡量的目标及相应指标,而对实现此类目标的具体行为规范往往并不涉及,而是留给各行为体自行决定。这便是前文所论述的指标化治理方法。

与规范化治理不同的是,指标化治理的主要逻辑包括四个方面:一是确立政策优先,为行为体的注意力和稀缺资源的分配提供标准;二是鼓励那些致力于实现目标的努力;三是确定具体目标,并配套用于追踪具体目标进展的指标;四是设法确保前述政策优先、资源分配等在目标落实过程中的一致性,或设法平衡其他可能导致注意力分散或资源转移的短期利益。

从行为体致力于推动全球治理的角度看,规范化治理是一种自上而下的方法,因其首先描述了一套行为规范,并设定服从和惩罚机制,目标是诱导行为体相应地调整行为;而指标化治理则是一种自下而上的方法,通过确立合理的政策优先及相应的可追踪、可衡量的进展指标,进而鼓励行为体为实现上述目标而采取相应的自愿性努力。

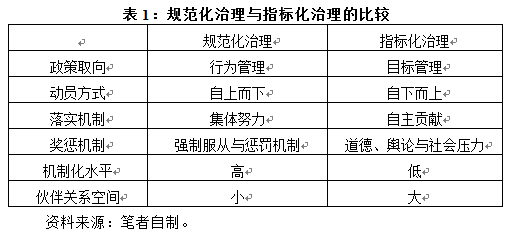

如果说规范化治理更为常见,那么指标化治理就更多体现在全球发展议程中。但需要指出的是,这两种方法并非相互独立或相互孤立的,而是各有优势,在现实中应当能够实现优势互补:规范化治理往往目标不明确,而指标化治理则往往缺乏行为规范(表1)。

作为指标化治理的典型,2030年议程也缺乏强有力的落实推进机制。尽管议程中为执行手段设置了多达62项具体目标,但在国别战略、指标对接等方面仍首先取决于国家的自愿行动。因此,行为规范的缺失可能导致2030年议程面临新的困难:一是行为规范缺乏,特别是如何实现国别战略与政策规划、指标等的对接及其后的具体落实;二是短期目标的机会成本结构可能导致各国从2030年议程落实上转移资源与注意力;三是由于2030年议程目标已经制定,可能产生一种自满和放松心理,即无须再投入时间与精力,或至少是短期内无需继续投入时间与精力。因此,核心的问题还是如何为目标设定型的全球治理进程附加行为规则,但由于很难为已然获得通过的2030年议程增添此类内容,因此需要其他机构、组织或进程发挥这一功能,这便是G20可以发挥功能的重要空间之一。例如,如何确保各国能在较短时间内实现国家战略和政策规划的有效对接,如何确保各国能尽可能地实现自愿审查,等等。

(二)指标化治理与关联消失

指标化治理方法需要一个标准的GTI框架。GTI框架将所有联合国成员国都集合到一套目标下,围绕一个特定的议程动员政治意愿和资源,可使全球层次的国别比较变得可能,特别是通过对目标和具体目标的衡量指标加以量化的排名和变化跟踪。[16] 但由于GTI框架往往包括一些并不容易被衡量的政策领域,如性别平等、和平安全等,因此最终设定的指标可能导致双重政策扭曲:一是成果定量化的政策导向,使原本相当难以衡量的社会性政策、安全性政策都被定量化、数字化,大量观念性指标(perceptive indicator)得以产生,但其客观性本身却存在重大问题;二是指标设定可能传递出与目标、具体目标完全不同的政策优先次序,有的甚至与目标、具体目标的本意相悖。例如,具体目标14.2要求“到2020年,对海洋和沿海生态系统进行可持续管理和保护,以免产生重大不利影响,包括加强其韧性,并采取行动助其恢复原状,以确保海洋健康且物产丰富”,但其指标14.2.1却是“国家级经济特区当中实施基于生态系统管理措施的比例”,其中显然遗漏了大量内容,如生态系统的“韧性”或“恢复力”。在这种情况下,指标所传递出的何者“重要”、何者“优先”的信息可能具有误导性。一国可能在特定政策领域采取了诸多重要举措并取得了实质性进展,但很可能此类举措没有被定量化或指标化或未被指标覆盖,进而不会被认为取得了“进步”。

最为关键的是,指标化治理可能导致大量的相互关联的政策议题因指标定量化和简化而被剥离,尽管在指标设置过程中指标专家组尽量设置能覆盖多个关联性议题的指标,如具体目标1.5的指标1.5.1和1.5.2都与具体目标2.4、3.d、11.5、13.1、13.b、14.2及15.3相联系,即所谓的“多目的指标”(multi-purpose indicator)。[17] 尽管如此,仍有很多关联性未得到充分体现。

(三)后续落实与评估机制不充分

尽管2030年议程从名义上已于2016年1月1日进入落实阶段,但距离真正落实仍有相当长的路要走,特别是对其后续落实与评估的相关机制体制建设仍严重缺乏。具体而言,目前仅建立了一个统领性机制,即可持续发展高级别政治论坛,其余机制大多依赖既有机制;新设机制努力或者尚未全面启动,或者缺乏创设新机制的政治意愿。

由联合国大会和经社理事会主办的高级别政治论坛将在监督全球的后续落实和评估工作方面起核心作用;也就是说,高级别政治论坛处于全球后续落实和审查进程网络的顶点。高级别政府论坛根据联合国2013年7月9日第67/290号决议定期开展评估。该评估应是自愿的,鼓励提交报告,且评估应让发达国家和发展中国家、联合国相关机构和包括民间社会、私营部门在内的其他利益攸关方参加。评估应由国家主导,由部长级官员和其他相关的高级别人士参加。评估应为各方建立伙伴关系提供平台,包括邀请主要群体和其他相关利益攸关方参与。高级别政治论坛每4年在联合国大会主持下召开会议,为2030年议程及其执行工作提供高级别政治指导,确认进展情况和新出现的挑战,动员进一步采取行动以加快执行。为推动2030年议程落实,高级别政治论坛将在2016年举行2030年议程启动后的首次会议,第二次于2019年举行,此后会议周期将重新设定,以便尽可能与四年度全面政策评估进程保持一致。[18]

根据授权,高级别政治论坛应同联合国大会、经社理事会及其他相关机构和论坛携手合作;在对可持续发展目标的进展、包括对贯穿不同领域的问题进行专题审查时,应借鉴经济及社会理事会各职司委员会和其他政府间机构和论坛的审查结果。同时,高级别政治论坛也将评估《亚的斯亚贝巴行动议程》的落实情况,特别是其技术促进机制的具体情况。

2030年议程后续落实和评估的技术支持主要来自联合国统计委员会及相关机构特别是指标专家组。指标专家组设置了三类指标,即具备完善的方法和数据支持的指标(一类指标)、只具备方法但欠缺数据的指标(二类指标)、方法论尚未确立或需要进一步发展的指标(三类指标)。今后,指标专家组的核心工作将放在发展三类指标上。所有与2030年议程后续落实和评估相关的数据,都将通过网上平台发布,从而使评估更加开放,如2015年9月启动的“可持续发展目标的伙伴关系”在线平台[19]。此外,联合国也将每年出版《全球可持续发展报告》,为高级别政治论坛提供参考、加强科学与政策的衔接。

需要指出的是,在高级别政治论坛之外,无论是全球层次还是地区层次,均未建立系统的推动2030年议程后续落实和评估的专门机构,更多通过与现有机构协调一致而开展工作。或许出于对配套机制欠缺的关切,联合国提出对后续落实与评估的“自愿国家审查”方法,“鼓励所有会员国自愿接受高级别政治论坛的自愿国家审查,目标是在2030年之前进行至少两次此类审查”,并创建一个在线平台以支持和记录各国的自愿审查状况。[20]

四、G20的桥梁作用

综上所述,G20可以在2030年议程的后续落实与评估中发挥重要的桥梁作用。但由于G20很大程度上仍是一个危机应对型的非正式治理机制,在促进长期可持续发展方面的功能和机制都相当不完善。目前,在G20内部有多个工作组与2030年议程的后续落实与评估相关,但各个工作组之间相互独立,导致作为整体的G20也难以在2030年议程的后续落实与评估中发挥重要作用。但另一方面,G20已经表达出引领2030年议程的后续落实与评估的政治意愿。例如,2016年G20主席国中国在2016年初宣布,“我们将制定落实2030年可持续发展议程的行动计划,把发展问题放在宏观政策协调的突出位置,让G20先行一步,带动世界各国实现共同发展。”[21] 要实现这一宏伟政治目标,就必须使G20成为2030年议程在全球、地区及国别层次后续落实与评估的桥梁,有必要在G20机制内部建立一个强有力的、全面的协调机制,在此基础上使G20有充分的能力整合自身、引领全球,以推进2030年议程的后续落实。

第一,强化G20发展工作组的协调功能。在G20内部,发展工作由G20发展工作组负责,但该工作组层级不够高,难以实现有效协调。因此,有必要将G20发展工作组升级为发展工作委员会,使其一方面可与相对更为传统的发展援助机构,如世界银行国际发展机构(IDA)、经济发展与合作组织发展援助委员会(OECD-DAC)等实现对接,同时又能将新兴发展合作伙伴整合进来,还可涵盖更大的发展议程,最终推动G20从危机应急机制向长期可持续发展促进机制的转变。这一机制应当是G20内部的发展工作组,该工作组本身的核心任务不是承担2030年议程中相对具体的议题目标、具体目标的后续落实与评估,而应被赋予一个综合性的协调作用。

第二,使作为整体的G20成为2030年议程后续落实与评估的典范,通过“榜样”作用推动2030年议程的后续落实。

如前所述,2030年议程作为一种目标设定努力,严重缺乏行为规范指导,严重依赖成员国的自愿落实与审查。这形成了2030年议程后续落实与评估的一个重大挑战,即各国极可能由于资源有限、短期利益、舆论压力等而改变政策优先,从而使2030年议程的落实成为空谈。为预防这一情形,仍有必要形成某种行为规范。但任何设定强制行为规范的努力既在时间上过晚,又因各国国情差异巨大而难以达成共识,即使推出某种行为规范也可能相当难以执行。因此,基于各国发展情况差异巨大的客观现实和贯彻“共同但有区别的责任”原则的需要,2030年议程后续落实与评估更需要一种“软性”的行为规范,其中最为重要的是有一个国家群体树立“榜样”,形成一种“规范”或“道德”压力。这一个国家群体应当由国际社会中经济发展水平相对更高的国家组成,而G20便是目前最具资格的国家群体。

由此而来,G20成员国应当在落实2030年议程的国别对接上发挥表率作用,这并非单个成员国意义上的,而是作为整体的G20。因此,建议由G20发展工作组负责内部协调:一是负责协调作为整体的G20落实2030年议程的集体努力;二是负责与G20内其他各功能性小组的相互协调和相互配合;三是负责发展G20后续落实的具有规范性或道德性引领功能的指导原则,推动G20集体性地率先落实2030年议程,从而树立标杆或榜样。

第三,以G20发展工作组为核心机制,推动“共同但有区别的责任”原则升级到2.0版本,进而促进全球可持续发展伙伴关系的构建。

考虑到2030年议程所需资金“从百万美元级增长到十亿美元级”,传统意义上的对外援助已不足够。因此需要全方位动员,包括国内资源、跨国公司、慈善基金、外逃资本、援助等,形成一种国际合力,“从多种来源调动额外财政资源用于发展中国家”(具体目标第17.3)。就国际支持和资助而言,“官方可持续发展支助总量”(Total Official Support for Sustainable Development, TOSSD)正作为一个新的工具得以倡导,其核心是实现资源的全方位动员。这一资金需求和动员新格局要求公共伙伴关系、公私伙伴关系、民间伙伴关系的全面发展和配合,但考虑到公共伙伴关系在最后的指标设定中并没有被充分强调,因此G20应当在确立公共伙伴关系方面树立“榜样”。

G20应通过构成一种全球支助的三位一体结构,从而实现对“共同但有区别的责任”原则的升级。具体来说,2.0版本的“共同但有区别的责任”原则应覆盖所有发展议题,并形成融资问题上的“三位一体”结构,即:(1)发达国家实现将其国民总收入的0.7%用作对发展中国家的官方发展援助、将其国民总收入的0.15%至0.20%用作对最不发达国家的官方发展援助的目标;(2)新兴发展伙伴提出明确的“国家自愿支助承诺”;(3)发展中国家设立明确的国内资源动员目标。

升级“共同但有区别的责任”原则到2.0版本既是必要的,也是可行的:一方面,因为该原则已经被2030年议程接受从而可从传统的气候变化领域拓展至整个发展领域,但却欠缺具体的落实机制;另一方面,发达国家的官方发展援助目标在2030年议程中已有明确提及,而部分新兴大国特别是中国已经就此作出表率,部分发展中国家特别是非洲国家也已形成其国内资源动员的基本目标,即其发展所需的70-80%将从国内渠道获得[22]。如果G20特别是其发展工作组能够推动实现“共同但有区别的责任”原则实现升级和可操作化,对全球可持续发展伙伴关系的构建将大有助益。

第四,通过强化与高级别政治论坛、地区委员会等相关机构的沟通与协调,使G20成为2030年议程后续落实与评估的桥梁。

尽管高级别政治论坛与各地区委员会有直接联系,但却缺乏一个有效的整合各地区力量的中介。与联合国相比,G20既具备覆盖全球所有地区的特征,同时又由于成员范围相对较小但更具代表性,进而对塑造各地区共识可能具有更强的行动能力。因此,在2030年议程的后续落实与评估中,G20完全可以在联合国与不同地区之间发挥桥梁作用,从而推动2030年议程不同层面特别是全球与地区层面的有效衔接。

这一桥梁作用包括两个方面:一方面,作为整体的G20应协调自身的2030年议程后续落实与评估,为高级别政治论坛的评估奠定基础。尽管高级别政治论坛每四年召开一次会议,但它仍每年围绕特定目标展开评估,同时目标17每年都会评估。尽管是全球性评估,但关键性国家的进展构成了高级别政治论坛评估的核心,而这些关键性国家大多是G20成员国。因此,无论是对G20成员国的国内落实还是其国际支助贡献进行提前评估,都能极大地提高高级别政治论坛或全球层面的评估成效。

另一方面,G20成员国覆盖全球所有地区,可通过“主导国家”机制实现G20与各地区委员会的有效衔接。G20成员国大多具备担任各自地区“主导国家”的潜力,因此对于推动各区域2030年议程的后续落实与评估、区域可持续发展论坛召开、区域技术促进机制建设等,均可发挥重要作用。为推动全球层面的2030年议程后续落实与评估,G20一方面可鼓励成员国积极发挥地区“主导国家”作用,另一方面统筹、协调不同地区“主导国家”的努力与进度,特别是如在不同地区开展和推动“最佳实践”,推进地区间经验交流与共享,等等。

第五,提升对“后千年发展目标”及“被忽视的具体目标”的关注,使G20成为重拾议程指标制定过程中遗失目标的核心力量。

一方面,如前所述,尽管2030年议程是联合国千年发展目标的后续努力,但2030年议程中“后千年发展目标”所占比重相对较低。但事实上,千年发展目标的落实情况不尽如人意,特别是在非洲仍有大量目标没有实现。因此,对非洲及其他类似地区和国家而言,首要任务并非关注更高的可持续发展目标,而是如何继续完成千年发展目标的“未竟事业”。目前,这一要务尚未得到国际社会充分重视,尽管以中国为代表的发展中大国一直在强调“后千年发展目标”的重要性,但仍需一种机制性努力,将其提升到特定的战略高度。G20是一个恰当的平台,它既不会因为层次太高而动摇业已通过的2030年议程框架,也不会因为层次太低而缺乏动员效果和执行力。G20发展工作组应承担更为具体的战略拟定、组织动员、资源配置等工作。

另一方面,2030年议程尽管相当全面,但在对目标、具体目标的指标制定过程中,仍有不少目标和具体目标可能被有意或无意忽视了。例如,2030年议程共有62项具体目标明确提及国际合作,与其相对应的指标共计76项,但其中明显涉及国际合作的指标却只有49项。[23] 换句话说,尽管指标数量貌似不少,但事实上却有13项国际合作的具体目标可能被有意无意地忽视或替换了。作为一个南北合作的重要平台,G20有必要提醒各国特别是富国,并以适当方式将上述被有意无意忽视或替换的具体目标“复活”,从而真正推动2030年议程的后续落实与评估。

第六,作为一个南北合作的核心平台,G20还应在支持发展中国家权利上起到积极作用,确保2030年议程在后续落实过程中不偏向、不跑题,核心是避免传统的南北关系或者说“援助国—受援国”模式以新的形式出现。其中尤其需要关注的是两个方面:一是在为2030年议程后续落实与评估提供各类支助时,必须“尊重每个国家为制定和执行消除贫穷和可持续发展政策而保留的政策空间和发挥的领导作用”(具体目标第17.15);二是在推动各国数据统计能力提高的同时,不能简单将“数据革命”等同于“问责革命”,因为这对广大发展中国家来说有着重大的政治风险,特别是数据独立、数据主权等面临被侵害的风险;“数据革命”应当强调各国数据统计能力特别是分类数据统计能力的提高,首先关注各国国家统计系统的能力建设,而非强加发达国家的数据标准于发展中国家身上。[24]

[收稿日期:2016-05-08]

[责任编辑:陈鸿斌]

文献来源:《国际展望》

注释:

[①] 《二十国集团领导人安塔利亚峰会公报》(2015年11月15-16日),2016年G20峰会网站,http://g20.org/hywj/lnG20gb/201512/t20151201_1664.html。

[②] 以下论述主要基于张春:《2015年后国际发展议程的进程压缩与中国的可能贡献》,载《联合国研究》2014处第1期,第71-80页。

[③] 除非特别注明,以下提及2030年议程的目标、具体目标及指标,均来自联合国:《可持续发展目标各项指标机构间专家组的报告》,E/CN.3/2016/2,2016月3月8日至11日,“附件三:拟议可持续发展目标指标清单”。

[④] 《人类发展的升级版,如何落实?——访联合国副秘书长吴红波》,载《人民日报》2015年9月22日,http://www.cssn.cn/hqxx/201509/t20150922_2412335.shtml。

[⑤] Barbara Adams and Karen Judd, “2030 Agenda and the SDGs: Indicator Framework, Monitoring and Reporting,” Global Policy Watch, March 18, 2016, https://www.globalpolicywatch. org/blog/2016/03/18/2030-agenda-sdgs-indicator/.

[⑥] 联合国:《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》,A/RES/70/1,2015年10月25日,第9、12页。

[⑦] 例如,七十七国集团 中国就在2016年3月的第47届联合国统计委员会年会上指出,“指标应当忠实于2030年议程并确保相关性,而不是对具体目标的重新诠释”。Sarah Dayringer, “UN Statistical Commission takes up Global Indicators for the 2030 Agenda for Sustainable Development,” Global Policy Watch, March 10, 2016, https://www.globalpolicywatch. org/blog/2016/03/10/un-statistical-commission-takes-up-global-indicators-for-the-2030-agenda-for-sustainable-development/.

[⑧] 指标1.a.1内容为“由政府直接向减贫方案分配的资源百分比”,指标1.a.2内容为“用于基本服务(教育、保健和社会保护)的开支在政府总开支中的百分比”。尽管政府开支中可能有部分来自于发展合作,但这两个指标本身并不能体现合作本身。

[⑨] Barbara Adams and Karen Judd, “2030 Agenda and the SDGs: Indicator Framework, Monitoring and Reporting”.

[⑩] OECD/DAC, “Policy Coherence: Vital for Global Development,” Policy Brief, Paris: OECD, 2003.

[11] 有关技术意义上的数据革命的讨论很多,例如可参见涂子沛:《数据之巅:大数据革命,历史、现实与未来》,中信出版社2014年版;田丽梅:《关联数据:正在到来的数据革命》,载《渤海大学学报》(哲学社会科学版),2014年第5期;等。

[12] High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, High Level Panel Bali Communiqué, Bali, Indonesia, March 27, 2013, p. 3.

[13] A World That Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development, Report prepared at the request of the United Nations Secretary-General, by the Independent Expert Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable Development, New York: United Nations, November, 2014, pp. 6.

[14] Jan Kara and Diane Quarless, “Guiding Principles for Partnerships for Sustainable Development (‘Type 2 Outcomes’) to be Elaborated by Interested Parties in the context of the World Summit on Sustainable Development (WSSD),” Paper read at Fourth Summit Preparatory Committee (PREPCOM 4), May 27–June 7, 2002, at Bali, Indonesia.

[15] Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements, Cambridge: Harvard University Press, 1995.

[16] H. K. Hansen and T. Porter, “What Do Numbers Do in Transnational Governance?” International Political Sociology, Vol. 6, No. 4, 2012, pp. 409-426.

[17] IEAG-SDGs, “Goal 1: End Poverty in All Its Forms Everywhere,” Compilation of Metadata for the Proposed Global Indicators for the Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Updated on March 3, 2016, New York: UN, 2016, pp. 11-21.

[18] 联合国:《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》,A/RES/70/1,2015年10月25日,第30-31页。

[19] Partnerships for SDGs, https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships.

[20] 《在全球统一开展高效和包容的后续落实和审查工作的关键节点:秘书长的报告》,联合国,A/70/684,2016年1月15日。

[21] 《王毅部长在博鳌亚洲论坛2016年年会二十国集团(G20)分论坛上的讲话》,外交部网站,2016年3月24日,http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/zyjh_673099/t1350822. shtml。

[22] “Background Note,” Workshop on Agenda 2063 First 10-Year Implementation Plan, Lusaka, Zambia March 2-6, 2015, http://agenda2063.au.int/en/events/workshop-agenda-2063-first- 10-year-implementation-plan-lusaka-zambia, Annex 3 “Agenda 2063 Financing, Domestic Resource Mobilization and Partnerships”.

[23] 笔者根据联合国文件统计得出,提升对“后千年发展目标”及“被忽视的具体目标”的关注,使G20成为重拾议程指标制定过程中遗失目标的核心力量。

[24] 张春、高玮:《联合国2015年后发展议程与全球数据伙伴关系》,载《世界经济与政治》2015年第8期,第99-101页。